クレデンザ1926×78rpmの邂逅 #05〜ロッテ・レーマン、そしてレコード・ジャケットの手書き文字〜

中古レコード屋あるある

中古レコード屋で欲しいレコードをがあったので買おうとしたら、ジャケットに手書きの文字やアンダーラインが書かれていた。その時、あなたは・・・。

例えば「輸入盤で曲名の日本語訳が書き込んであった」とか「曲目のあとに演奏時間が書かれていた」とかなら、「まぁ、いいか」となるかもしれない。

それと較べて、前所有者の感想とかメモ書き、例えばそのレコードをいつ聴いたのかをメモした年月日だったら、あなたはそれを買うことを躊躇するだろうか?

もちろん、どれだけそのレコードが欲しくて、その価値やコンディションが値段とみあっているのか、によってケースは様々だろが・・・。

私個人はほとんど手書き文字は気にしないし、ジャケットのコンディションもよほどの破損状況でない限り、それを理由に購入を躊躇うことはない。

むしろ、そのレコードがどんな人にどれほど聴かれ、どんな思いをそのレコードや演奏に持ち、どれほど大切に、どう愛していたか、といったことを想像、妄想することが、楽しみだったりする。

長い時間の経過の中で、どういうわけか、そのレコードがが自分の手元に収まろうとしている、あるいは収まったのだ、と・・・。

手書き文字実例

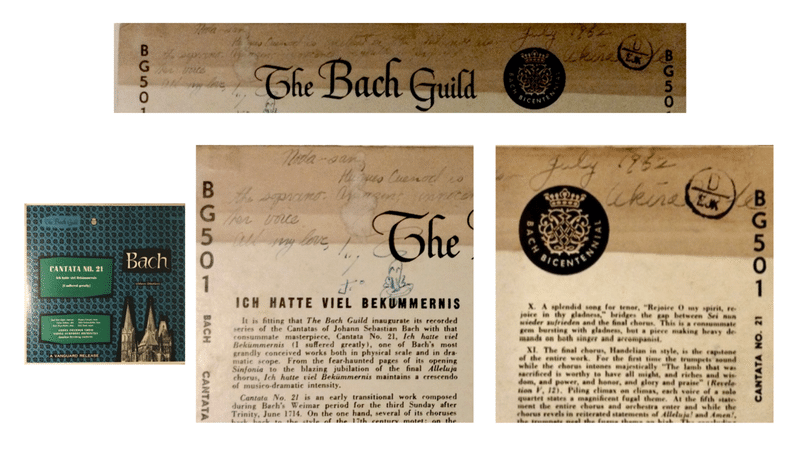

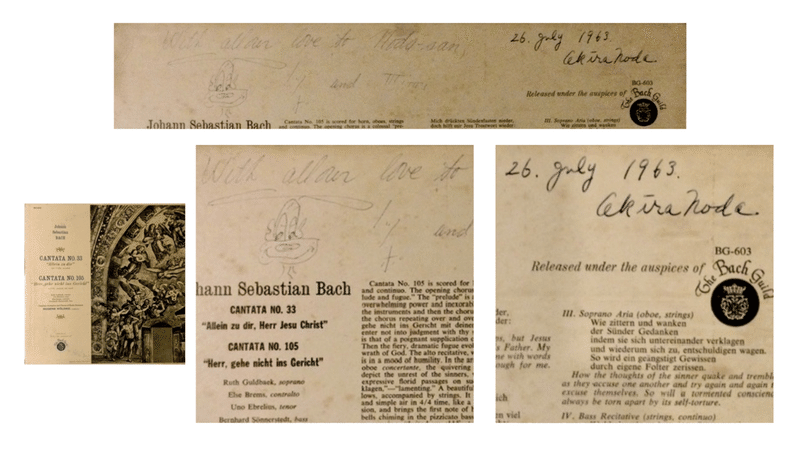

例えばこちらをご覧いただきたい。1950年代初期、米VANGUARD Bach Guildからリリースされた2枚のバッハ・カンタータ集。

私はこの2枚を全く違う時、全く違う手段(一方は東京のディスクユニオン、もう一方はアメリカのディーラーのWEBショップ)で手に入れた。

でもよくご覧いただきたい。

ジャケット裏上部に書かれたメモ、イラスト、日付、名前はどうだろう?

どう見ても同一人物によるものではないだろうか?

一体、この2枚のレコードはどういった理由でその元所有者の手元を離れ、どれだけの時間、どれだけの場所や人をそれぞれ経由して、私の手元に収まることになったのだろうか?

もう一枚の画像もご覧いただきたい。

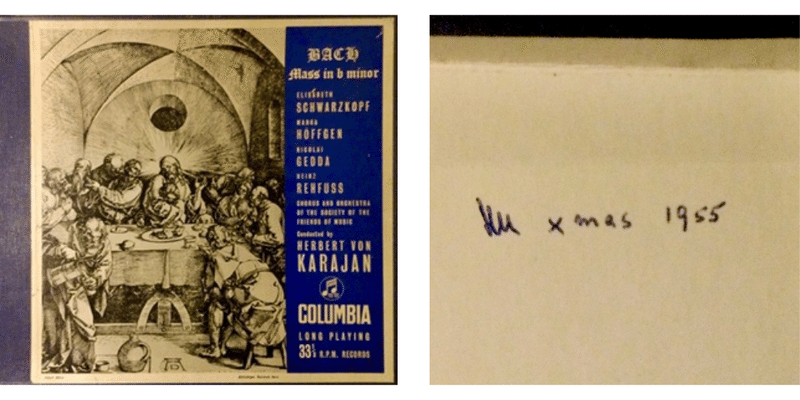

ヘルベルト・フォン・カラヤンと、当時を代表する歌手によって1952年に録音され、リリースされたバッハの『ロ短調ミサ』の3枚組BOX。

これはBOX表紙裏面に書かれた文字だ。「1955年 X'mas」とある。

その日に購入したのか、それとも聴いたのかはわからないが、クリスマスに『ロ短調ミサ』を選んだ持ち主のことを想像してみる。

少なくとも「悪い人」ではなかったのだろう。信仰心が厚い人だったのだろうか?

また、1950年代にはそれなりの数、バッハのオーソリティーたちによるLPレコードがリリースされていた中で、何故カラヤンのLPだったのか?エリーザベト・シュヴァルツコプが好きだったのだろうか・・・?と妄想が膨らむ。

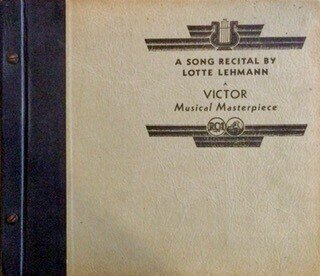

1935年10月17日録音「ロッテ・レーマン歌曲集」の78rpm

これは20世紀を代表するソプラノ歌手、オペラでも歌曲でもその個性を思う存分発揮したロッテ・レーマンが、1935年10月17日に一気に録音した11曲を収めたドイツ・リート集、5枚組78rpmだ。

アメリカ・ヴィクター製。

モーツァルト、シューベルト、シューマン、ブラームス、そしてヴォルフと年代順に収録されている(因みにこれに続く2日間で、レーマンはさらに21曲を一気に録音している)。

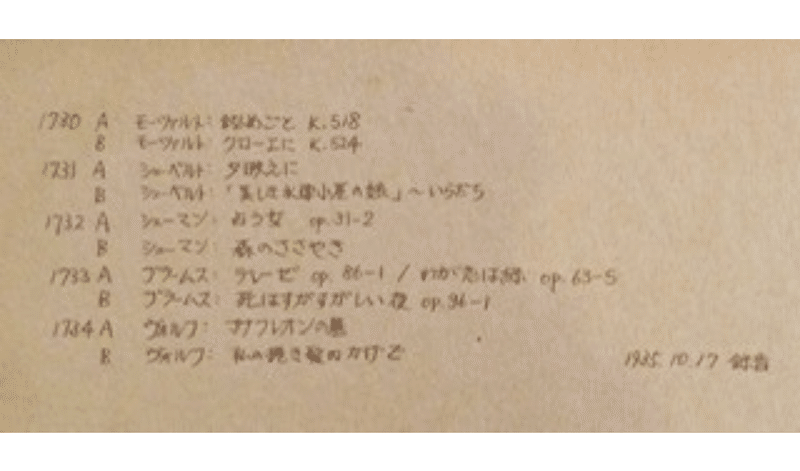

バインダー式のジャケットを開くと、その裏表紙に丁寧できれい、書き損じのない字で、日本語訳のタイトルが整然と書かれている。

一体、この美しい文字はいつ、誰が書いたのか?

アメリカ盤なので、何らかの理由で日本にやってきて、それを手にした人が書いたのだろう。

それはこのセットが発売された当時なのか?それとも割と最近のことなのだろうか?

いずれにしても、これを書いた人はこの78rpmを大切にし、ロッテ・レーマン、そしてその歌声が好きだったのだろう、と思うのが自然。

そんなレコードが何故かその人の手を離れ、私はそれをオークションで落札した。

出品者はレコードを多量に、そして事務的に扱う業者だから、その出処など知ったことではないだろう。

そんなことに思いを馳せつつ、5枚を聴き終えた。

言うなれば、この5枚はレーマンのベスト盤のようなものだ。

天災、火事、核戦争・・・。いざとなったら、このセットだけを抱えて家を後にしてもいいだろう。

どの歌も筆舌に尽くし難いが、敢えてこの1曲を。

ブラームス『死、それは清々しい夜』作品96-1

ペーター・リバールのヴィヴァルディ

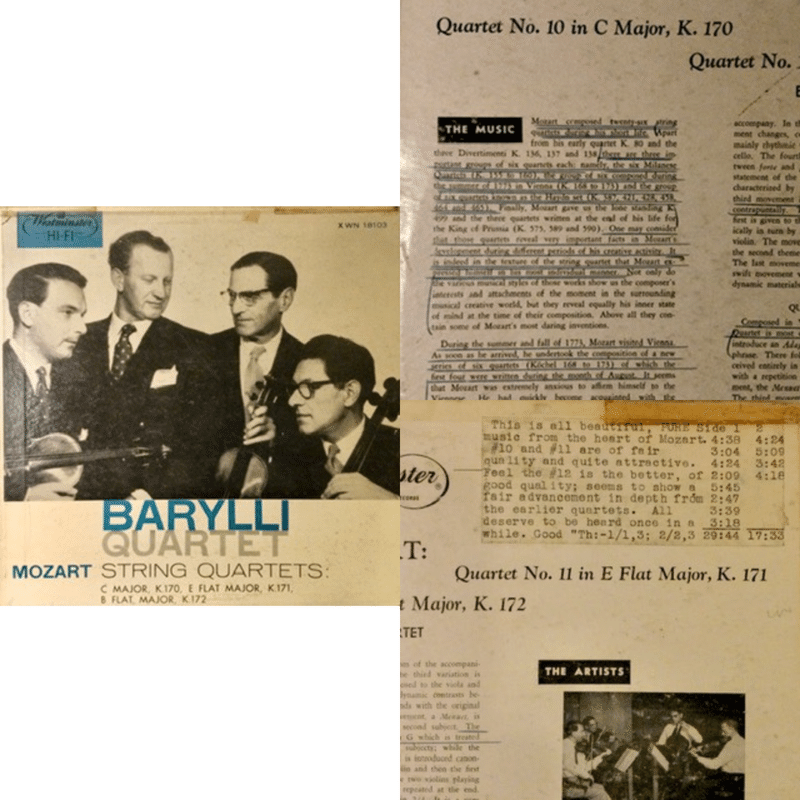

最後にもう一枚。

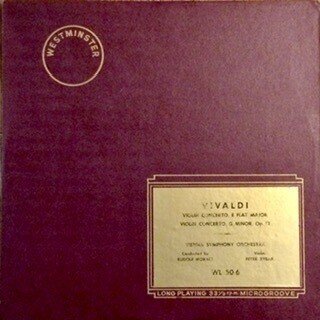

これは78rpmではなくLPだ。

1950年代初頭、アメリカのウエストミンスターにバロックから古典派の作品を何枚か録音したスイスのヴァイオリニスト、ペーター・リバール。

もぎたての柑橘系果実からほとばしるような、フレッシュで甘酸っぱく、そして少しだけ苦味がある果汁を飲み干すような感覚。

リバールのヴァイオリンはそれだ。

そんなリバールのウエストミンスター盤で最初にリリースされたのが、ヴィヴァルディの2曲のヴァイオリン協奏曲を収めたこのLP。ジャケット裏に「1950」の文字があるから、恐らくその前年の49年もしくは当年にレコーディングされたものであろう。

私はこのLPを定期的に立派な通販リストを郵送してくれる通販専門のレコード店で購入した。WL 50-6という番号が与えられた、つまりウエストミンスターのLP第6号で、しかもファースト・プレスの証であるグリーン・レーベル、状態も極めて良かったので、まぁまぁのお値段だったと記憶している。

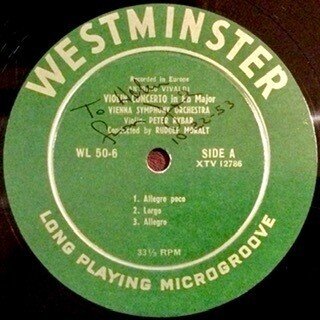

ジャケットからレコードを取り出す時、A面のレーベル面に手書きの文字を見つけた。

筆記体で線も細いので、果たして正確かどうか疑わしいが

To Helen From Joe 10-22-53

と書いてあるように見える。

夫婦か恋人か、はたまた親子か・・・。

とにかく1955年10月22日、ジョー(男性)さんからヘレンさん(女性)にプレゼントされたレコードだ。

そして、これは本当に奇跡としか言いようがないのだが、このレコードがショップから送られてきて、ターンテーブルに載せたのは1993年10月22日だった。

プレゼントされてからぴったり48年後・・・。

身の毛がよだった。

今回は、このA面に収められたヴィヴァルディの『ヴァイオリン協奏曲 変ホ長調 RV 254』のターンテーブルも併せてご覧いただきたい。

手書き文字・・・。妄想の源。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?