JAIST支援機構「地域エディターズスクール」(文化観光)第6回 振り返り

一般社団法人JAIST支援機構が主催する「地域エディターズスクール」(文化観光)。(監修:国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学)

全9回のうち、第5回と第6回のみを受講登録しました。第6回を12月18日(日)に受講したので振り返りたいと思います。

講師は千十一編集室の影山裕樹氏でした。氏のご来歴は以下のとおりです。

早稲田大学卒業後、雑誌「スタジオボイス」、出版社フィルムアート社編集部などを経て独立。アート・カルチャー書の企画編集のほか、各地でさまざまな地域プロジェクトのディレクションに携わる。

「「文化観光の編集とローカルメディアの作り方」について」というテーマでご講義いただきました。

1 ローカルメディアの役割

「ローカルメディアは異なるコミュニティをつなげる手段である。」とは、影山さんの定義です。

双方向であり、コミュニケーションが生まれるものであるもの。

これまでのマスメディアによる情報発信は、著者がブラックボックスの中で素材を調理して、結果としてのメッセージを読者に提供するものでした。

ところが、今はオンラインコンテンツが隆盛で、出版不況とも言われる時代。今までのやり方では読者の琴線には触れません。

これからは、これまで以上に届け方を工夫することが求められます。その点において、ローカルメディアは最先端を行っていると影山さんは言います。

一例としてご紹介いただいたのは、広島県尾道市の「広島CAT STREET VIEW 尾道編」。

これを移住施策の目線から見るとどうか。

街の良さを伝えたい自治体が、猫という地域資源を活かして見せ方を工夫。猫好きの移住予備軍をグッと引き寄せることができます。

慧眼は移住を考えているような方は、通り一遍のPR情報に見飽きていることを察知したこと。それを前提に、届け方を工夫した結果とも言えそうです。

この工夫により、地域と移住予備軍のコミュニティをつなげています。

このように、マスメディアには真似できない工夫を考え実装することが、ローカルメディアには求められます。

2 コミュニティを編集すること

さらに、ローカルメディアの担い手にはコミュニティの編集すらも求められます。いやはや何ともカロリーの高い役割です。

双方向かつ交換可能性を内包したメディアを目指す上で、コミュニティ型は理にかなっているとのこと。そして、それを持続可能にするためには、ファンコミュニティを形成し、コミュニティメディアとしてマネタイズしていく必要がある。

影山さんは「EDIT LOCAL LABORATORY」として既に実践を進められています。

ここでは、各地の地域メディアの担い手が集い、意見交換をされているとのことです。そして、ここから2冊の本が生まれました。

そのうちの1冊「迷路のまちの小さな美術館の挑戦」を購入させていただきました。香川県小豆島の「妖怪美術館」における取り組みを著したもののようです。

SNS のいいね!を釣る妖怪・中二病妖怪……一風変わった現代の妖怪を集める妖怪美術館。東京から小豆島に移住したサラリーマンが、“アートによるまちおこし”に挑んだ7年間の奮闘記。

仕事で「恐竜」テーマによって、まちの賑わいに貢献しようとしている身からすると、「妖怪美術館」はなかなかに刺さるテーマです。

読むのを楽しみにしたいと思います。

3 「メディア」の多様性

さて、「メディア」と聞くと、新聞やテレビを真っ先にイメージします。その他はというと、週刊誌やラジオもそうでしょうか。

ただ、影山さんはメッセージを伝播させる手段を広くメディアと捉えています。

ここで、面白い事例を二つご紹介いただきました。

ガチャガチャガチャ(豊島区)

磁石付きカゴで立ち飲み(さいたま市)

いずれも実施主体は分かりませんが、影山さんの仕掛けで行われたことだそうです。

1つ目の「ガチャガチャガチャ」はアーティストの遠山昇司氏とともに実施したプロジェクト。

いわゆるカプセルトイとして豊島区の特徴である物事をモチーフとしたおもちゃを閉じ込めています。

豊島区はターミナルである池袋駅を擁しています。それ以上にベッドタウンとしての側面が強いとのことで、朝出て夜は寝るだけのために帰ってくる人が多いそうです。

そのため、地域の特徴となる物事に興味を持ってもらおうと、カプセルトイという手段を用いたそうです。

例えば、「どこかのドアノブ」は豊島区内の歴史ある施設のドアノブ。それがどこなのかは同梱のマップに記載されています。

こういった手法も、発信する側から受け手に対するメッセージの発信であり、メディアの条件を満たします。受け手が地域に興味を持ち、行動を移すことによりコミュニケーションが発生しています。

もう一つは「磁石付きカゴ」。

何のことだか謎すぎます。100円ショップにあるようなカゴ。冷蔵庫などに貼り付けられるように磁石がついています。

これを逆さにして、街中の鉄製ドアなどに貼り付けることで足跡のドリンクホルダーにしたものです。

これで何をするのかというと、なんと、立ち飲みです。(「裏輪呑み」)

初見で意味がわかりませんでした。

磁石付きカゴが一つあるだけで、町中の至る所が立ち飲みスポットになります。リンク先の記事では、歩道脇の鉄柱に磁石を貼って立ち飲みしています。

道ゆく外人の方が、それを面白がってコミュニケーションが生まれたり、といったことがあったそうです。

これは、コミュニケーションを媒介している、ということになるのでしょうか。そう言われればそれらしくもあります。

いや、待てよ。この記事を掲載している「新しい骨董」というWEBサイトをメディアの一例としてご紹介されていたということなのか?え、そういうこと?などと考えていると、次の事例に進んでしまいました。

ただ、何でもメディアになりうるという文脈からすると、カゴそれ自体がメディアという考え方が正しそうです。

その他、いくつかの事例をご紹介いただき、我々のメディアに対する固定観念を取り払った上で、ローカルメディアのアイデアを探るワークを行いました。

4 ローカル×メディア

ローカルメディアは、見てそのとおり、「ローカル」と「メディア」の掛け合わせ。

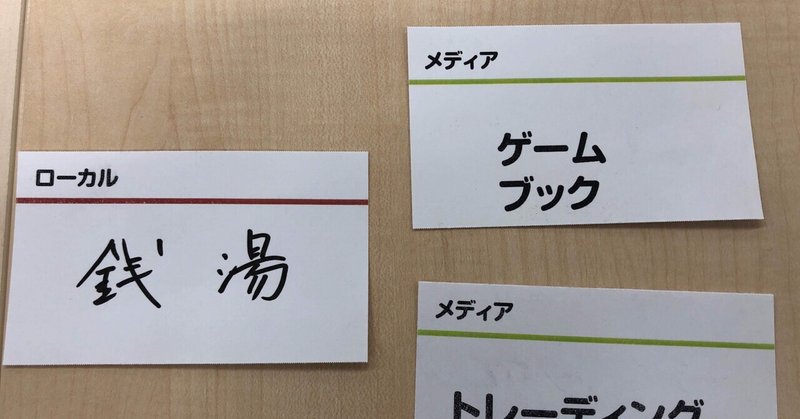

個別のワークでは、取り扱いたいローカル要素を抽出し、メディア候補から一つを選び掛け合わせを考えました。

驚いたのは、メディア候補の幅の広さです。

「インスタグラム」や「ウェブマガジン」といった王道がありつつ、「ファミカセ」や「バスツアー」など、「これもメディア?」と首を傾げたくなるものもあります。(ファミカセなんて、20年ぶりくらいに口にしました!)

ここでは詳しく述べませんが、個人的には、意外にすんなりペアを作ることができ、その後のメディア構想でもそのテーマでワークを進めることになりました。

ローカルメディアを構想する上で、4つのポイントを提示いただきました。

発想の斬新性

地域における必然性

運営の継続性

資金の調達方法

ワークは2時間。全てを満たす提案はできませんでしたが、ペアを組んだ受講生さんとは良い塩梅で作業を進めていくことができました。

影山さんの秘伝のワークショップ、みなさまも是非ご参加されることをお勧めします。

5 最後に

これにて、受講登録した2回の講座を終えました。

新型コロナの感染拡大以降、オンライン講座ばかりを受講していたところ、久しぶりのリアル講座の受講だったので、むしろ新鮮に感じました。

そして、リアル受講の時のグループワークの妙味も感じ、昼食時の何気ない会話から受講生同士の空気感を感じたり、打ち解けたり。リアルだからこその良さを感じました。

この「地域エディターズスクール」は来年度も予定があるとのこと。

テーマが何になるかによりますが、引き続き参加できるようなら参加したいと思っています。