父記録 2023/5/11【コーヒー】

5/11【コーヒー】

「コーヒーで釣ったのよ。」

と母は笑った。

国立の店ではいつもお客さんにコーヒーを出していた。お客さんが多い時などはコーヒー淹れるのに大忙しだったりした。

「最初はインスタントだったんだけどみんな喜んでくれてね。新しい店にそんなにお客さんなんて来ないから、とにかく来たお客さんには楽しんで帰ってもらおうと思って。

会社帰りに寄って、コーヒー飲んでお喋りして帰って、そのうちなんか買ってくれたりね。オープン当時は夜11時まで店開けてたから、当時はそんなに遅くまで開いてる店もなかったし、明かりが灯いてるとみんななんだか嬉しくなって入って来たのよね。」

最初のお店は丸太作りで、そこに革のカバンやベルト、キーホルダーなんかが所狭しと並んでいて全体に茶色っぽかった。

私は2階の倉庫兼住居に繋がる階段で、飼っていた黒ウサギと一緒にたべっこどうぶつを齧りながら両親の仕事が終わるのを待っていた。

キッチンのすぐ横にぎゅうぎゅうにでっかい作業机が置いてあって、そこでごはんを食べた。夕ご飯はだいたい雑炊だった。

カーペットみたいにくるくる巻かれた革をたくさん乗せたスチール棚に囲まれて眠った。

革とコーヒーの匂いに包まれて暮らした。

「コーヒーメーカーとミルを買ってからは紀ノ国屋の豆挽いて淹れてたから、おいしかったわよ。

お母さんがお客さんと話してるとお父さんがコーヒー淹れて持ってきたりして、お客さんが感激しちゃってね。あんまり男の人がそういうことする時代じゃなかったから」

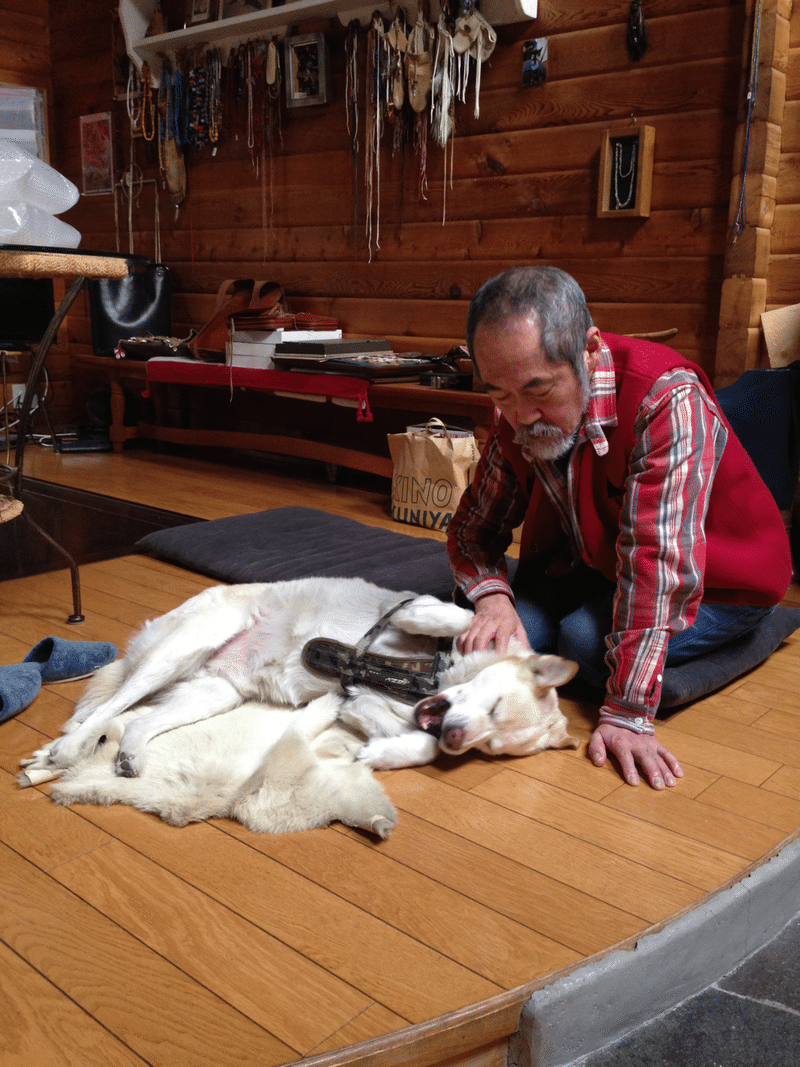

長野の別荘でも、父はよくコーヒーを淹れた。

「お母さんがニ階で朝寝坊してるとお父さんが先に起きてコーヒーを淹れて待ってるの。

それがいい匂いでね。今ひとりで入れてもあんなにいい匂いじゃないわねえ。」

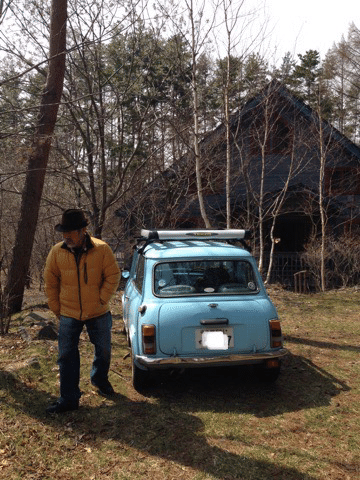

長野の別荘は両親が知人の伝手で安く、とは言えかなり無理して購入して、ウッドデッキを広げたり、外壁を塗り替えたりして丹精した、ふたり好みの家だった。

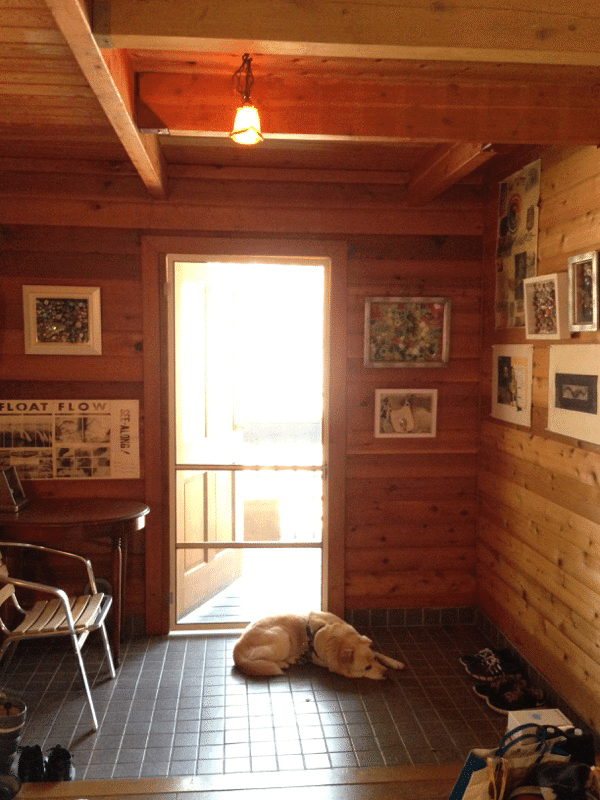

ポーチを上がって大きなドアを開けるとふわっと溢れる杉材の匂いに包まれて優しい気持ちになった。

広いリビングの脇に積み重ねられた薪。

真ん中には薪ストーブ。

父は薪ストーブを焚くのが上手かった。

角には一段高くなるように煉瓦を積み重ねて作った、父の彫金スペース。

大きな掃き出し窓の向こうにはライブでも出来そうなくらい広いウッドデッキ。

ここにパラソルとテーブルを置いて、父の淹れたコーヒーを飲んだ。

「あそこでコーヒーとパンなんか食べたらね、もう、すごーくおいしいのよね」

母が懐かしそうに微笑む。

高原の空気はいつも澄んでいた。

寒い夜、両親が長いコートを着て懐中電灯を持ち、犬を三匹連れて散歩に出る後ろ姿を覚えている。

満天の星空の下、二つの長い人影から伸びる三本のリード、三匹の犬。ちらちら光る懐中電灯の灯り。

なぜだか

「この絵をずっとずっと覚えていよう」

と強く思った。

ふたりの「好き」がいっぱい詰まったあの別荘も、ふたりで珪藻土を塗った国立の家も、37年続いたふたりの歴史のような店も、今はもうない。

「カッコつけていたかったの。お金なんていつだって自転車操業だったけど、カッコよくしてたかったのよ。」

ふたりの自転車は減速して減速して、十年前に止まり、店を手放し別荘を手放し自宅を手放した。

お客様から頂いた、父への応援メッセージにこんな言葉があった。

「中学生だった私に出してくれたブラックコーヒーは今だに忘れられない最高の一杯です。あの時から、あなたは私の憧れです。」

このお客様は今でも高円寺の店に来てくださる。

コロナ禍以来お客様にコーヒーを出すのは控えているけれど、また出したいなと思う。

———————————————————

早朝、地震警報が鳴り響いたこの日は夕方から雷雨だった。

病室に入ると父は半身を起こしていた。

妙に威厳ある様子で賢者のような目をしている。

「雷、すごかったでしょ。聴こえた?」

と訊くとゆっくりと

「た つ ま き…たつ…まき」

と二回言った。預言者みたいだからやめて欲しい。

私たちのお喋りを聴きながら斜め上を見つめていた父が不意に「あーーっ!!」と叫んだ。

「お喋りがうるさくてイライラしたのかしら、お父さん怒ったのかもしれない」

と母が言った。違うと思う。

もしそうだとしても、怒るくらい元気が出てきたのならよかったよ。

この記録は近い将来、終わる。

その日が近いのか、まあまあ先なのか、それは分からない。

父の人生のフィナーレを飾るドラムロールのような気持ちで書いている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?