バスケットボールの真実-THE TRUTH OF BASKETBALL-

第1章 はじめに

この記事は海外のバスケットボールコーチングシーン(アメリカ、カナダ、ドイツなどヨーロッパ)を参考に日本のバスケットボールと比較をしながら書いています。また、筆者であるコーチタニムラの主観で描かれています。世界中を見て回ったわけではありませんが、各国のコーチと交流をしながらデータを収集していますので、ここに書かれていることが全てではなく、あくまでも私の主観で描かれているバスケットボールの真実としてお読みください。

日本のバスケットボールについて少し悲観的な描かれ方をしていますが、日本協会をはじめ、多くのグレイトコーチやスタッフのおかげで日本のバスケットボールが進化をしてきた歴史に最大限のリスペクト寄せています。全てを否定しているわけではなく、むしろ感謝しかありません。

この記事がミリオンセラーになることを楽しみにしていますので、読んでいて楽しかったらぜひ購入してください。為になったらぜひシェアして下さい。

”バスケットボールを教えることは非常に難しいことだが、学ぶことはそんなに難しくないという新常識”

私がまず最初に伝えたいこと、そして日本でバスケットボールを愛してくださっている方々やこれからバスケットボールを始める人に伝えたいことです。

誰しもが平等に「初心者」の経験をします。これはバスケットボールに限ったことではありませんね。でも私は言います。

「バスケットボールは難しいスポーツではありません。」

2014年に渡米した際に、最初に感じたこと。それは、多くのアメリカ人はバスケットボールを当時の私と同じくらい知っていた。ということです。バスケットボールの選手ではない一般市民が、戦術や専門用語を理解している。衝撃を受けました。当然ながら、日本人は正確な専門用語さえ知らないのが現実です。言葉の壁もあります。和製英語を多用している日本では、本場ではコミュニケーションを図ることすら難しい上に、バスケットボール用語を学び直さなければいけません。

何をお伝えしたいかというと、アメリカ人にとってバスケットボールはアメリカ人が「熱狂すべきもの」であり、熱狂するために視聴者が知らなければいけない内容を正しく伝えているという文化があるということです。そもそも国民性としてスポーツと身近な国です。アメリカ人はスポーツにおいてアメリカが最強だと思っている(誇張していますがそういう国民性です)こともこの文化の背景にあります。

バスケットボールを難しいと思うその心には、バスケットボールとの距離がそれだけ存在している。という日本特有の問題がある。

これが最初の壁ですね。まずはバスケットボールとの距離を詰めていくということが、バスケットボールで成功する鍵になるのです。

ヨーロッパ、アジア各国で指導経験がある有名な指導者は私にこう言いました。

(育成年代を見た時に)伸びる、伸びないか可能性を探りたい時は、選手の背景を見なさい。選手がバスケットボール文化を持っているかどうか、家庭にバスケットボール文化があるかどうか。これが鍵だよ。

スポーツの正体に言及しているようなアドバイスでした。でもこれがとても大事なことです。文化を持っていない選手で大成することはないです。なぜかというと、スポーツは人が生み出したもので人が育てているものだからです。そう、まさに文化そのものだからです。

部活動でよく、運動部と文化部という呼び方をしますよね。私から言えば、全部文化部です。人が生み出しているものですからね。どんなに素晴らしい練習を学ぶよりも、バスケットボールの文化を教えてあげることが指導者としては大切です。

難しいという感想=バスケットボールとの距離

これだけは覚えておいてください。

第2章 競技性に目を向けて

指導者、選手、保護者、どの立場にいてもバスケットボールとの距離を詰めていかないことには始まりません。なので、距離を縮めるべく正体に迫っていきましょう。細かい説明は割愛しますが、この章がとっても大切です。

身体

バスケットボールはスピードと高さ、運動の正確性と集団の規則性、再現性を競うスポーツです。少し難しい言葉を使ってしまいました。簡単にいうと、「強い戦術をいくつか行えるかという手札が相手より多いか少ないかを競う中で、どこまで正確にシュートを決めることができるか」というスポーツです。そのために大切な項目が下記の通りです。

相手チームと比較して、

・身体が大きいか(背の高さとジャンプ力の総合、体重もしかり)

・早く走ることができるか(タイミングと一定距離の速度)

・正確に運動ができるか(運動の再現性と適切な判断)

・バスケットボールに対する知識が高いか(脳)

身体面で大切なことはこの通りです。あえて脳や神経の部分もここに含めました。なぜかというと、何度も出ている『再現性』という言葉です。

これは成功パターンを再現し、ミッションを成功させることだけでなく、対戦相手がいて常に影響が発生している状況で100%成功に近い運動をできるか(集団でできるかという点も)、まさに身体レベルと知識、経験がものをいう領域、これが再現性の正体です。

再現の手前にある『認知・判断』という領域を見つめると、さらにバスケットボールのことがよくわかります。

ものを認知するために必要なことは目を正しく当てることですね。何かわかりやすい例をあげたいですね。

初めて自転車に乗る時にハンドルを見つめてしまう子ども。重心がどこに行ってしまうか、そもそも恐怖心からハンドルを持つ手に力が入ってしまい肩が上がってうまくハンドル操作ができない。

この文章を読むだけで、情景が浮かびますよね?ドリブルが上手にでできない選手は、つまりハンドルを持つ手に力が入ってしまっていて、目線もハンドルに落ちてしまい正しい判断ができないどころか周りを見ることもできずに上手に運転はできない。これがまさに身体面、再現性の向上に結びつくヒントです。そして面白いことに自転車は一度乗れるようになると一生乗れますよね。ドリブルも同じです。交通量が多い時、道が険しい時は運転が難しくなる。これもドリブルと全く同じなのです。DFが多い時、スペースがないところでドリブルをしている時・・・この理論でいけば、練習で何を教えなければいけないか、というよりどのような計画で練習を進めていけばいいかわかります。結論としてまた後の章で触れていきますが、まずはそういうことなんだと覚えて下さい。

身体は育てていかないといけないです。相手よりも大きく、高く、そして速く。バスケットボールの基礎運動をマスターすることは再現性を高めていく上で必要な要素を身につけていくために育まなければいけません。認知する技術と判断する知識と経験を身につけるために必要な体の動かし方、バランスなどコーディネーション能力が必要ということ。

※コーディネーション能力とは、さまざまな種類の能力が総合的に発揮される能力のことで、教科書的には定位能力、変換能力、連結能力、反応能力、識別能力、リズム能力、バランス能力の7つに分けられています。

精神

私が大好きな領域、精神面についてです。身体と同じくらい、いやむしろこっちの方が大切だと考えています。

日本が持つ精神論は全て忘れましょう。世界で評価されている日本独自?の精神論で評価を受けているのは『禅』の考え方、訓練のみです。いわゆる、修行と瞑想は世界でそれなりに評価を得ていますが、バスケットボールをこれから極めていく人は特にサイエンスに目を向けていきましょう。

精神面、ここではサイコロジーとしましょう。そう、心理学です。アスリートが学ばなければいけない分野の学問です。人を動かすのは、エネルギーです。車を動かすのはガソリン(電気の場合も)。でも、ガソリンを注ぐだけでは動きません。電気が流れていて、そこにはコンピューターがあります。つまりここでのサイコロジーは、人間が持つコンピューターの部分に着目することです。

バスケットボールも科学のメスが入りながらも多くの成功者の生い立ちやバスケットボールとの向き合い方、考え方から多くの精神論が生み出されています。私が大好きなマンバメンタリティ(コービー・ブライアント)、近年有名なラッセル・ウエストブルックのワイノットメンタリティなど。これはサイコロジーというよりはカルチャーの部分です。

ハーディネスとレジリエンス、その前に

この分野はさらに掘り下げていきます。カタカナを使う前にもっとわかりやすい部分に触れていきますね。

まず何よりも『バスケットボールが楽しいと思えること』が第一段階だと思います。でも正直、競技が持つ純粋な楽しさなんて一定のレベルに達さないとわかりません。だから、最初の段階での楽しさなんてものは短絡的なものでいいのです。シュートを打つのが楽しいとか、人より少しドリブルが上手につけるとか、足が速いとか、友達といて楽しいとか。楽しいを少しずつ広げていくことが大事です。好きなNBA選手を見つけるとか。私の指導論を紹介しますね。

選手のバスケットボールへの熱中度をカテゴリーごとに分類します。わかりやすく書きますね。

初級(熱中度ステージ1)

ー楽しさはなんでもいい

中級(熱中度ステージ2)

ー人と比べて何か自信に思うものがある

上級(熱中度ステージ3)

ー誰にも負けないものがある

超級(熱中度ステージ4)

ーバスケットボールは生活そのものである

これは精神面を語る上でいつでも使えるカテゴライズシステムです。

私が育成年代に常に言うことは、

チーム内において上手い下手を考える必要はなく、

学校や家庭などバスケットボールをしていない人と比べた時に、その人たちより上手い何かがあればいい。

そう言われると、子どもたちは当然ながら「自分のほうが上手い」と思える何かを持っています。実はこれで十分なんです。バスケットボールが自分の全てであるというレベルの熱量に持っていくために大切な土台がこのアイデンティティの基礎形成であり、バスケットボールをする自分は他の誰かに勝るものがあるという自己認識が大切なのです。チーム内で評価をする必要はありません。なぜかと言うとチームメイトはライバルにはなるけど、対戦相手ではないからです。チーム内で競争を生むことはとても大切ですが、比較はしない方がいいです。変な癖がつきます。兄弟を育てる時と全く同じですね。

熱量に比例して指導方針を変える。ここで心理学的理論。

心理学は日本では文系なイメージがありますが、圧倒的にサイエンス領域でありバリバリ理系科目なのだとスポーツ心理学者が話していました。私の先生です。一緒にお仕事をさせて頂いています。

これも海外で活躍しているグレートコーチのセリフですが、

(発掘観点で選手を見た時に)セレクションでインタビューする時に、苦労した経験を聞かれたことない?あれって実はすごく大事な質問で、選手に逆境力があるかないかを調べているんだ。

逆境力・・・。あまり聞きなれない言葉ですが。最近の日本の教育全般で悩みの種になっている能力そのものです。昭和の教育では子どもは徹底的に押さえつけられて指導されてきましたよね。平成、ゆとり教育でもその片鱗はありました。先生に殴られた時に、殴りやがってこんちきしょう。見返してやるよ!と跳ね返る力が当時の子どもにはありましたし、そのシチュエーションで跳ね返ることを求められて生きていましたよね。

今はそういった教育を行うことを辞めたため、子どもは殴られたら跳ね返ることはありません。簡単に説明するとそう言うことです。自分のピンチを正しく捉えることができるか、そしてそのピンチを跳ね除ける心のエネルギーがあるか、そのエネルギーを正しく向けることができるかというのが ハーディネスとレジリエンスという能力です。

この力を身につける段階で必要なことが「苦労をする経験」ということなのです。その経験の中でも大切なレッスンがたくさんあります。私の過去記事を読んでください。

子どもはまず、親の背中を見て多くのことを学んでいきます。この精神面の強さを獲得し、本番に強い子どもになるために必要な苦労をするということの根本には親が苦労している姿を見た方がいいと言われていますので、完璧な親でいるよりは苦楽を表に出しながら子どもと一緒に成長をしていく演出をしていくほうが良いのです。これはどの年代でも言えることですが、コーチや保護者など選手より立場が上に来るようなシチュエーションに立つ人たちは直面する課題に対して「一緒に乗り越えようとする」スタンスが必要なのです。立場とすると並列が望ましいと言えます。

海外コーチと一緒に仕事をしていると特に、この並列な関係性と言う部分に共鳴していることに気づきます。コーチから選手たちに「ありがとう」の回数が日本の比ではありません。コーチの皆さん、日々選手たちに感謝を伝えていますか?選手がコーチに感謝伝えることがありますか?うまくいくチームというのはこういった小さなコミュニケーションが成功しているように思えます。ここでのティーチングポイントとしては、選手に自分の生活をマネジメントするという観点でアプローチをしながらも、マネジメントの成功に対してはコーチから「ありがとう」が海外の成功例のようにも思えます。

子どもと親の関わりという点で、またアメリカの幼児・児童教育シーンに目を当てたいと思います。私がアメリカで過ごした時間の中で、親と子の関わりというのは日本にない素晴らしいものがあるように思えました。もちろん、日本をはじめ文化圏で似ている部分がある韓国や中国にもオリジナルにいいものがあるということを忘れてはいけません。アメリカというと少し諸外国と異なる部分が当然にありますが、アメリカの親というのは基本的に過保護です。それは、国土の問題と社会の問題が大きく絡んでいると思います。アメリカで子どもが一人で出歩いていい年齢は日本と全く違います。大人と同じような危機管理能力を得る、せいぜい高校生くらいであり、女性の場合はもっとシビアな危機管理体制を敷いています。高校生も日本のように夜10時に出歩いていることは一般としてあり得ません。送迎などは学校もしくは保護者が行う義務を持ち、それを全うします。命を失う危険性があるからです。一方、日中韓では多少異なる部分はありますが。一般的に小学生になったタイミングで一人で電車に乗り学校に通う子もいるでしょう。これは社会が子どもを守っているという機能面の問題もあります。アメリカの子どもだってやろうと思えばできるはずです。

話は少しそれましたが、過保護であるという印象に対して、セルフマネージメントという点においてはアメリカがはるか上をいきます。18歳の時点で子どもは自分の人生の方向性を一旦は決めて、その道を歩む力があるのです。いや、そうあれるように仕向けていくことと、社会としてもそうあるべきであるという子どもの在り方を支援するシステムがあるのです。アメリカの子どもは18歳になると一度親元を離れなければいけないという社会性を持っているのです。これは、日本の18歳と比較すると大きな違いがあります。敷かれたレールの上を考えなしに歩んでいる日本の18歳は、これから何にでもなれるようにとりあえず大学にいくという選択肢をもち、多くの子どもがその道を歩ます。そして、4年後に急に何者かにならなければいけないのです。社会に出てデュアル教育を会社が初めて行い、社会人として完成するというのは一体いかがなものなのだろうか。

進路に悩む必要はない

国や教育システムの違いに焦点を当てると、他国の方が良いのではないか?と思うことがあると思います。隣の芝は青い・・・とよく言ったものです。確かにアメリカは日本人より早い時期に独立、自立を迫られます。でもここで考えなければいけないことは、この先どうするかという逆算的な考え方で将来をみるのではなく、今何ができ、それがどのように将来に繋がっていくかを想像することにあります。

道はいつだって切り拓くことができる。

早いうちに道に気づかせる天才=アメリカ、ヨーロッパ諸国

と考えると日本は22歳まで、とりあえずじっくりと自分の道を見定める期間があります。ということは、その道に12歳で辿り着く人はそのほかの道を作りながら、そのほかの人が別のことに使っている10年をしっかりと満喫すればいいと思うのです。

スポーツシーンで少し考えてみましょう。ヨーロッパで選手が売り買いされる年齢は、およそ9〜11歳ごろからと言われています。セミプロを超えると考えてください。そういった子どもは人並外れたアスリート生活を1〜3歳から開始ます。日本では子どもにお金を支払って、もしくはスポンサードしてパフォーマンスを発揮させるということはあまり見受けられませんね。スケートボードとか、近代的なスポーツはありますが。もし、プロ選手になりたいのであれば、

並列している年代にて、諸外国を参考に一歩抜きん出てみる。

ことがヒントにつながるのではないでしょうか?そして、何を頑張ればいいのか、という点は前述のセルフマネジメントです。自分を管理することが大切だと海外コーチやリクルーターは言っているので、頑張ってみるといいと思います。ジュニア期、ジュニアユース期でどんなに周りより上手くても、こういった基礎の部分で評価をされるために人格の形成というところをしっかりと行う、これが年代別の正解なのです。海外選手がプレーをしている動画だけでは見えてこない部分ですよね。そういった日々の地道な指導があって『うまい』というわけです。プレーだけを真似しても意味はないのです。

コーチが支配をする

”コーチが選手のことを支配しなきゃいけないんだよ。”

この言葉は、私が海外コーチに「モチベーションの低いチームに対してどのようにコーチングしたらよいか」質問した時の回答でした。

『支配』・・・。正直、驚きました。かつての日本のコーチ像が脳裏に浮かびました。でも蓋を開けてみると、そうではありませんでした。

この話の一体どこが心理学なのか?話は逸れに逸れているようにも思えますが、セルフマネジメント力を育むために、アメリカの指導シーンは徹底した環境を用意します。選ぶのは選手の仕事、と言わんばかりに選択肢を持ちます。アメリカでのチーム練習はせいぜい週に1〜2回、それも長くて2時間。チームの練習はそれでいいのです。

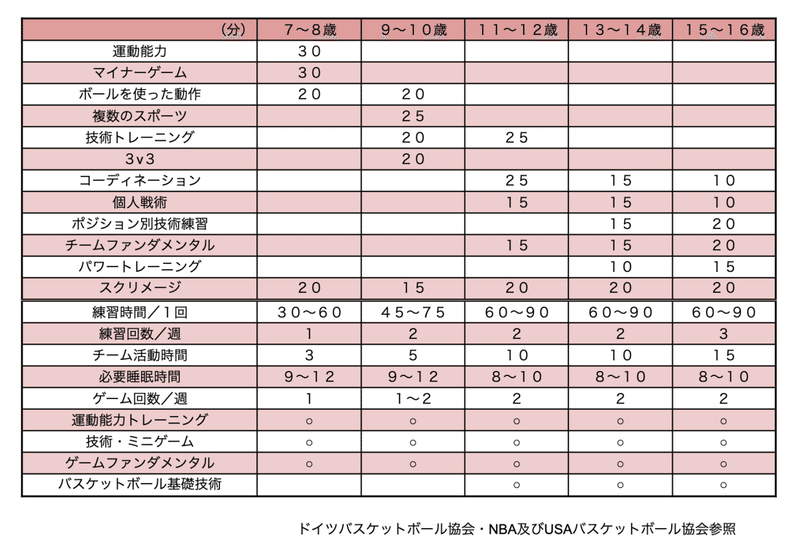

ここで、各協会の指針を挙げます。

育成年代にはどのような機会を与えればいいかというのはこの上の表が参考になると思います。チームの活動というのはHCが支配をします。選手が欲しいものはプレータイム、そして指導者が「与えるものもプレータイム」そう、全選手が当たり前のように受け取ることができるもの=プレータイムということではないのです。

選手のマネジメントはこのプレータイムを得るためにという求心力を持ちます。与えられることに慣れている日本が世界で勝てない。トム・ホーバスHCが日本の弱さを指摘する背景にはこういった育ちの違いがあるのです。

日本ではHCが練習に必ず参加して、1〜100までの指導を行いますが、アメリカや諸外国の場合はそんなにHCに会える機会はありません。私自身もアメリカにいた時に一番会っていたのはマネージャー(自分の練習計画を遂行するためにそばにいます)とACです。ACは領域としてはメンタルコーチと呼ばれる存在とスキルを育んでくれる処方箋をくれるスキルコーチです。マネージャーは自分のそばにいるコーチというイメージが正しいかもしれません。(私の大学の場合は、彼らは学生で、自身の学びや研究のためにそばにいてくれます)そのほかにも特殊な経験として、小柄なアジア人で身体パフォーマンスが高い選手としてメディカルスタッフが私に帯同してデータ集めを行なっていました。練習前後の採血やその他測定を逐一・・・。

HCは集団コーチング、ACとマネジャーが選手の育成を行うとう構造があるのです。プレータイムが欲しいという選手のニーズはどこまでも活用されていきます。学校生活の態度、学校の成績、生活習慣、ありとあらゆるゴールを設定され、達成しなければプレータイムはないし、そもそもトライアウトという大きなふるいにかけられた後にも継続して支配をされていきます。クリアにすると、ボトムアップ(全員に成長機会がある)の中に徹底的なトップダウンがあるということです。まさにセルフマネジメントができない人間が活躍する機会がないからこそ、子どもの頃から自立を迫られ続けている子どもたちだからできる構造がそこにはあるのです。当然ながら、そのトップダウンもありとあらゆる科学的アプローチがあり、そのメソッドの上に選手自ら立たせることで、強力な選手を育んでいるのです。

日本には当たり前のように機会がありふれています。それは日本の良さでもあります。入部を希望すれば誰しもがプレーができる。逆に、退部を希望すれば誰でも辞めることができます。そんな環境は海外にはないのです。スポーツ推薦制度なんてものは海外と比較をすると実に緩い制度であり、一見選ばれしものに見えるその選手たちも結局のところ、選手のオプションに過ぎないというのは現状なのです。入る、辞めるを選ばせるのが海外の手法ということです。選ばれた選手が辞めることなんて一定のレベルまで達するとあり得ないのです。そういう教育をされています。

多様的な関わりがある中に、HCの存在がしっかりと選手に、チームカルチャーに刻まれている状態を作り出すことがHCの役割であり、『支配』というキーワードにつながるポイントなのです。

性格が重要なスポーツである

スポーツの競技性から向き、不向きという話をしたいと思います。バスケットボールを上達させるために必要なコーディネーション能力という話をしましたし、精神面を育てることに科学的アプローチ(心理学)が必要です。さらにはそのプロセスへの適正をしっかりと見極める必要があるのです。まず、大きな分かれ道となるのが「管理ができるか」というところです。これは性格なのか?と思う人もいるかもしれませんが、自己管理ができなければこのコーディネーション能力は育めません。なぜかというと、「できない」の中に成長のヒントが隠されていることとその成長を求められる能力は7つもに分かれているからです。興味関心が強くても、結局できないことに目を当てながら克服をしなければいけないからです。〜3歳くらいまでに徹底してアスリート教育をしている家庭はここから除外されます。ただし、多くの家庭がそうではないので、性格を見極めていかなければいけません。できないことに取り組めるという資質は才能であり、性格そのものです。多くの子どもができないことはつまらないと考えるからです。マネジメントにも通用する考え方ではありますが、管理を求める子どもは伸びていきません。前述にもありますが、チーム活動は2時間で十分であり、それ以外の活動はスキルや専門技術を育む時間に当てなけれ、選手として健やかな成長はありません。

日本がなぜ、一定水準を保ちながら選手の育成が成功しているかというと、練習時間が圧倒的に長いからです。育成年代の選手に何時間も練習をさせ、何日も拘束をする。非合理的な活動を量で凌いでいるだけなのです。そして、世界と対峙する年代になり、戦う時には完敗してしまうというのが今の現状です。女子代表が強いのは、管理力が最強とされる国内事情の中で徹底管理されて育った選手が、代表でも徹底管理されたということです。ただし、男子はそれだけでは勝てませんし、それだけじゃ勝てないよねと証明されたのが2021年オリンピック決勝なのではないでしょうか。

性格という点では、協調性を持てるかということがポイントになります。これはチームと馬が合うか、ということではなく、チームスタッフを含めた全体とうまくできるかというポイントです。天才が必要なのではなく、カリスマ性の方が重宝されます。一点を突き詰めること、そして突き詰めた長所をチームでかき集めて発揮するというイメージです。小学校の教育のようにアベレージを求めるのではなく、ストロングポイントを1つ持てばいい。弱点はいつまでも弱点であるというのがバスケットボールの競技性になります。例えるならば、じゃんけんと同じです。パーがチョキに勝つことはどうしたってできないのです。パーを引っ込めてグーを出す。これがバスケットボール上達への近道であり、パーが素直に下がること、パーが戦っているグーをささえること、このような協調性が大切です。指導者は当然ながらそういった多様性をチームで生み出さなければいけません。夢や憧れも当然大切です。誰もがオールラウンダーになりたいと思うでしょう。それはプロセスなのだときちんと教えてあげる必要性があります。バスケットボールほど、全員が協力しなければいけないスポーツに出会っていません。というのも、バスケットはコートにいる5人だけでなく、ベンチにいる全員が勝つためのストーリーを再現しなければいけないし、最低でもコートにいる5人が目まぐるしい速度で変化する状況下において1つのミッションを成功させる必要があり、そのミッションはものすごい早さで新しいミッションへと移り変わっていきます。

”バスケットボールは助け合いのスポーツだ。”

海外コーチは口を揃えてそう言います。助け合いができない性格の人は、バスケットボールで大成することはないでしょう。

第3章 バスケットボール選手の育み方

ここまでで新たな知識やバスケットボールへの見方が少しでも変わっていると嬉しいです。が、まだ具体的に何をすればいいのか分からずにいるのではないでしょうか。この章ではバスケットボールの真実に触れていければいいと思います。

あなたのサポートでコーチ谷村は今日も活動ができます! ありがとうございます!そして応援よろしくお願いします!!!