美術教育、鑑賞教育の人々の実践に学ぶ

本日、都内某所にて有志による読書会に参加しておりました。読んだ本はElliott Kai-Kee, Lissa Latina, Lilit Sadoyan(2020) "Activity-Based Teaching in the Art Museum: Movement, Embodiment, Emotion". 私自身の専門とは異なる、美術館を舞台とした教育について議論する本でした。3部12章構成で、私は3部7章「Movement」という章を担当しました。

どんな話が書いてあったかというと、美術館での学びの中に動きを取り入れることの重要性を唱える話。美術館は静かに落ち着いて、あまりじたばたせずに見る、という固定観念がありがちですが、動いてみたってぜんぜん構わない、むしろ動くことで得られることがある、という事を丁寧に議論したり、実践を紹介したりしています。

ここんところ1件の記事の長さが長すぎることと、本の内容をあまりに細かく書いてしまう(ネタバレしてしまう)のは元の書籍に対してよろしくないので、私個人に響いたポイントに絞って書いていきます。

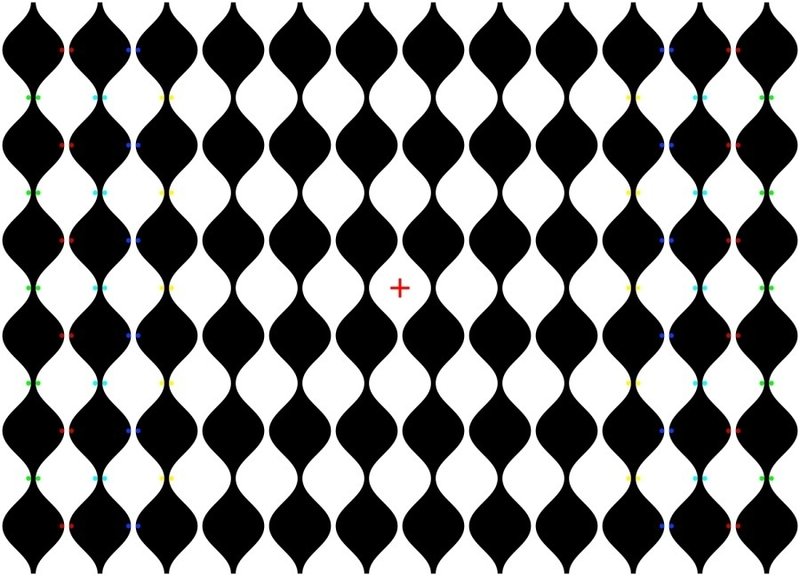

まず、「美術館は静かに動かずにみる」という固定観念(あるいは誤ったお作法)を崩しにかかっているのがいいです。美術作品には立体物も少なからずありますし、最近はインスタレーションアートのような関わって体験することの中に表現がある作品もあります。視知覚だけでなく、聴覚、触覚、体性感覚、いろんな感覚も同時に使いながら多角的に楽しむのはスタンダードな方法になっているのだろうと思いました。もちろんそれは新しいアートばかりでなく、ファインアート、昔からの名作や、立体物ではなく平面に描かれたものであっても「動きながら作品に関わる」ということはできます。絵だって近づいてみると画材の質感、筆遣いや仕上げ方が良く見える一方で、離れて観ること構図を一望できます。自分がこの章を解説する際にも例示したものですが、人間の目には中心視野と周辺視野があります。中心視野(真正面の視野の中心部分)に映るものは形や色の区別がしやすく、周辺視野(自分の脇、視野の淵)に映るものは形や色の区別はしにくい一方で、動きや明るさの検出に優れています。ゆえに、作品のごく一部を注視することで、その見ている場所は細かく検出できますが、そのせいで、それ以外の視野に映る情報(色や形)は見落としてしまうかもしれません。なので、視線を動かし、あるいは距離を変えて作品をみることは作品が立体でも平面でも必要なことだと言えるわけです。下の画像はその性質を体験できるもので、周辺にある細かい色(赤や緑、青などが小さいドットでちりばめられている)を注視して見つけた後に、中央の赤い十字を凝視すると周辺のさまざまな色のドットが消えていくという錯覚が生じます。

書籍の中では、彫像をさまざまな高さや距離で見直してみる実践を紹介していましたが、そこで鑑賞者(子どもたち)の回答も場所や視点によってさまざま変わります。これも面白いもので、心理学では「解釈レベル理論」(Trope & Lieberman, 2010)という対象と主体(自分)との距離感によって考える時の姿勢が変わることが指摘されています。例えば、近所の出来事と外国の出来事なら、同じ内容でも近所の出来事の方が具体的にしっかり考えようとするでしょうが、外国の出来事となるとあいまい、あるいは抽象的にしか考えなくなります。同じようなことは時間にも当てはまります。「遠い昔」「近未来」など時間の隔たりも距離で表されます。遠い時間の隔たりがあると、人はあまり具体的には考えられず、抽象的に考えようとしてしまいます。老後の心配より、今の生活の方が具体的かつ真剣に考えようとしてしまうのも一例です。作品には発表された時代もありますから、そういった作品の時代という時間的な距離もまた、作品を味わう際に影響を与えるかもしれません。

https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0018963

他にも実践として面白かったのは、絵画の中の登場人物と同じ動きをしてみたり、情景の効果音をアテレコするといった鑑賞をした事例もありました。ヴェニスの風景を描いた作品をいくつか用意し、ヴェニスの町と同じく水路を船で渡るように作品間を移動していく。ヴェニスの港を描いた作品を前に、水しぶきや風の音をあててみる。こうした教示で作品の背景や世界観により深く没入するよう促していました。

一見すると、子どもの「ごっこ遊び」(あるいはロボットやフィギュアでやるブンドド)のような感じがして、大人がやるには抵抗があるかもしれません。しかし、本章の読後の会の議論で、大人も子どものように素直に作品に向かうにはどうすればいいのか、そもそもどうして大人は作品に素朴に接することをしなくなった(あるいはできなくなった)のか、といった問も挙がりました。大人の鑑賞者はやや「作者の意図」という正解を探る答え合わせ的な鑑賞をしがちだが、そればかりが大事ではないだろうという考え方もあります。もちろん、じゃあみんな作者のモチベーションや狙いをガン無視して好きなように勝手に解釈すればいいよ、というわけでもないですが。こうした動きや効果音を付けることで作品の魅力度が高くなるといった実験結果も報じられており(三浦・川合, 2020)、動きや効果音を自分でつけてみる実践には意味があるように思いました。思えば特撮のなりきり玩具は子どもも大人も割と好きな人多いですよね。バンダイのComplete Selection Modificationシリーズ(仮面ライダーのなりきり玩具の高級版)はすごく高価だけど大人に売れていますし。

そんなわけで、美術館での教育における「動き」の意味を問う章を担当させてもらいましたが、認知心理学的にも面白い部分があって良い書籍だと思いました。本書も心理学の文献が引用されているわけではなかったので、美術館で教育を考える人たちはおそらく経験則で心理学的にも面白い実践を行っているのだと思います。あるいは、哲学(特に現象学など)はよく引用されていたので、美術鑑賞も心理学も根っこのところで哲学の発想を汲んでいるのかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?