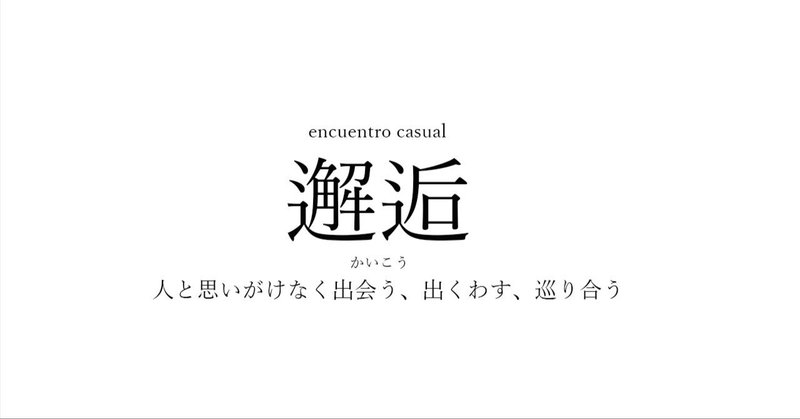

邂逅 【三部作の3】

父の死から5年が経った。40年以上も前に28歳の母と、生後3ヶ月の私を残し、失踪したろくでなしの父親だ。

父の失踪を機に心を病んだ母が子育てなどできるはずもなく、私は3歳の時から一人、教会に預けられて育った。母と暮らしたのは小学校に通っていた六年間だけだ。中学以降はずっと他人の中で育った。母親と離れて暮らすことを寂しいと思ったことなどなかった。何故なら幼児期に軽度の虐待を受けていたからだ。

父親については「お父さんはお前が小さい頃に病気で亡くなった」と祖父母から教えられていた。

おぢばの高校を卒業する頃、初めてその父が生きていることを知った。だが、なんの感慨も覚えなかった。脳内の記憶域に存在しない「初めからいない人」なのだから。

その父と再会(私にとっては再会ではなく初めての対面だったが)したのは私が大学を卒業した直後、一時的に教会に帰っていた時だった。母も当時教会に住み込んでいた。

57歳の父は病んでいた。重い糖尿病を患い、合併症によってすでに片目の視力も失っていた。おまけに人工透析のため週に2度通院していた。

父との邂逅は、この先何年生きられるか分からない父を不憫に思った父の妹の志織、つまり私の叔母が、兄の生きているうちに一目だけでも息子に会わせようとした結果であった。叔母からの突然の懇願を、すでに心の病から立ち直っていた母は激しく拒絶した。当然だろう。初めての出産を終えたばかりの自分と赤ん坊を捨て、その後25年にわたって消息を絶っていた男なのだ。

叔母によると、父は母や私と再び暮らすことを望んでいるわけではなく、ただ詫びたい一心でいるという。死の足音が聞こえ始めたことで、最後のけじめをつけたくなったらしい。

死が指呼の間に迫ったことで、かつて捨てた妻子に会いたくなるという心境の変化は分からないでもないが、私には受け入れ難いものだった。

しかし父が失踪した後も何かと私たち母子を気にかけてくれていた叔母の真心を思うと、それを拒絶することもできなかった。

1ヶ月後、ゆく夏を惜しむヒグラシが寂しげに鳴く午後、叔母に抱えられるようにしてやってきた父の姿を見て、その視力が相当に低下していることは容易に分かった。

庭先に出て父を迎え、百日紅の花の下で5歩の間合いを置いて向き合った。

それは25年の間合いだった。私より頭一つほど低い、おそらく私によく似ているのであろう老いた男がそこにいた。父は見えぬ目でしばらく私を見つめ、そして深く静かに頭を下げた。私は軽くうなずいた。それが実の父親と私が交わす初めての無言の会話であった。

家の中に父を招き入れ、座敷で向かい合う。土気色の顔と重そうに垂れ下がった瞼。命の輝きを失いつつある男がそこにいた。その時の私は不思議なくらい冷静だった。そして酷く冷淡な気持ちになっていた。

父はゆっくりと体を傾け畳に手をつくと「すまなかった」と声を絞った。

私はその言葉にかぶせるように「恨んでいませんよ」と冷たく応えていた。

恨んでなどいなかった。恨みを抱けるほどこの男の事を私は知らないのだ。

許しを得たとでも思ったのだろうか。父はさめざめと泣いた。部屋の隅で成り行きを見守っていた叔母は声を殺して泣き、何度も「ありがとうね。」と繰り返していた。

父との対面は一時間ほどだった。何故かその時交わしたであろう会話は私の記憶から見事に欠落している。鮮明に憶えているのは、私が父におさづけを取り次いだことと、来たときと同じように叔母に手を引かれ門を出てゆく後ろ姿と、寂しげに咲く百日紅の花の白さだけである。

「もう会うこともないのだろうな」私はぼんやりとそう感じていた。

父との邂逅の後、私は中南米での5年間の仕事を終えて教会に戻ることとなる。私は教会子弟ではないが、教会に後継者がいなかったため、会長職を継ぐことが決まっていたのだ。その間に私には「家族」ができていた。家族というものを知らぬ私にとって、その日々は戸惑いの連続だった。父親というものがどのように我が子に接するべきなのか分からなかったのだ。それでも子供たちに精一杯の愛情を注ぎ、その過程で命より大切な存在のあることに気づいていった。

あの日の邂逅以来、私は敢えて父の消息を知ろうとせずに過ごした。私たち家族に対して、父のことで負い目を感じている叔母も、父について一切の連絡をしてくることはなかった。

あの日の邂逅から8年が経ったある日、久しぶりに会った叔母は「あなたと会ってから、兄は見違えるほど元気になっていった」と、私に嬉しそうな顔で告げた。とうに死んだか、施設にでも入っているのだろうと漠然と想像していた私は驚いた。そして、ふと叔母に父の人生を尋ねてみる気になった。それは私が「父親」というものになっていたからなのかも知れない。

「あまり聞いて楽しい話じゃないと思うけど」と前置きし、叔母は父についてポツポツと語ってくれた。

父は出奔後、千葉、長野、東北で職を得、終の棲家とした東京で病に臥した。

腕の良い料理人だった父は東京で大手レストランチェーンのオーナーに見込まれ、都内に5店舗あるレストランを総支配人として取り仕切っていた。バブルの波は目の前まで来ていた。しかし父がその波に乗ることはなかった。債務超過で不渡りを出し、レストランチェーンはあえなく倒産した。残ったのは莫大な負債と、連帯保証人という縛め、そして未払いの給料を待つ従業員たちだった。お約束のようにオーナーは姿をくらました。

因果は巡る、だ。父が自己破産を申請するまでにさほど時間は必要なかった。それによって債務からは逃れたが、重度の糖尿病による合併症の発症と人工透析が追いかけてきた。だが、妻子を棄てたろくでなしの末路としてはさほど意外ではない。

身寄りは二人の妹をおいて他になかった。岐阜に住む志織叔母が父を呼び寄せ、生活保護の手続きを取った。叔母の家に近いアパートで暮らし始めた父の病状はさらに悪化していった。そんな父を憐れんだ叔母が、最期に一目私に会わせようとした結果が、あの夏の日の邂逅だったのだ。

皮肉なもので、元気を取り戻した父に代わり、父の命を繋いだ叔母は癌に蝕まれていった。馬鹿みたいにお人好しで心優しき叔母は、五十代後半の若さで逝った。

父との二度目の再会は、その献身的だった叔母の通夜の席だった。父が少し元気を取り戻したことを伝えてくれた日から二年……百日紅の咲く庭での邂逅からは、すでに十年が経っていた。

「これからどないするねん?」

葬儀場の片隅で私は父に尋ねた。

「伏見にいくよ。香織にやっかいになる」

京都の伏見には父のもう一人の妹、香織がいた。私の教会からも近い。

十年ぶりの会話はこれがすべてだった。

やがて父は香織叔母のもとへ引き取られていった。香織叔母の家は天理教の講社でもあった。そのこともあってか、その後意外にも私は父と深くかかわってゆくことになる。

志織叔母の死後、父もまた、その病状を急速に悪化させていった。残された片方の目もおおかたの視力を失い、もはや一人では歩けないほどになっていた。それまではバスを使って、どうにか自力で病院まで通えていたのだが、この頃にはそれもままならぬ状態だった。 父が身を寄せた香織叔母は仕事の都合から病院に付き添うことが難しく、父が逝くまでのその後の四年間は私が通院の面倒をみた。それは重篤な父を憐れんだわけではなく、善意の塊のような二人の叔母に対する私の心からの返礼だった。

驚くべき事に、4年間の間に香織叔母の尽力によって父はようぼくとなり、教人資格を得ることとなる。

4年間にわたる送迎の間、私が運転する車の中でする会話が、人生における父との触れあいのすべてといっていいだろう。

私は決して父を恨んではいなかった。嫉妬深く自分の感情をまったく制御できない神経症の母は、息子の私から見てもとても一緒に暮らせるような女性ではない。父が家を出たことも、その頃には理解できるようになっていた。

病院へ向かう車中で交わした会話はとりとめのないものばかりで、あまり憶えてはいない。もちろん、お互いの心の奥くへ深く踏み込むこともなかった。互いにそれを避けていたのだと思う。憶えているのは、五代目古今亭志ん生とサラ・ボーンとアマリア・ロドリゲスなど、父の嗜好についての話が主だった。それらは不思議なことに私の好みと一致していた。

私は、父からそれらの嗜好を聞いた時、あまりの偶然を不覚にも喜び、そして直後に嫌悪した。父をアパートに送りとどけた後、教会に帰るとアマリア・ロドリゲスのCDと志ん生のカセットテープをゴミ箱に放り込んだ。父にかすかな親近感を抱きつつ、同時に激しく嫌悪する。私は自らの屈折した感情を扱いかねていたのだ。

老い、病に冒されていく父は不様で醜かった。それでも送迎は続けていた。父への気持ちを整理できぬままに。

そして4年後、父は逝った。

入浴中の死だった。死因は心不全だった。溺死ではない。肝臓と腎臓がほとんど機能していなかった父である。何が原因で死んでも不思議ではなかった。ろくでなしは、好きだった風呂の中で自らの汚物にまみれて死んでいった。

叔母の家で父の亡骸と対面した。すでに死出の旅の装束は整えられていた。私と同じ顔をした男が、白装束で横たわっている。血の気の失せた人工物のような顔。その頬に触れてみると、冬場のスチールのロッカーのように冷たかった。これといった感慨は湧いてこなかったが、後に「あんたは皆が振り返るくらいの大きなため息をついた」と叔母から聞かされた。

やがて親族が集まってきた。父は私たち母子にとっては紛れもないろくでなしであったが、それ以外の人々からは、決して疎んじられる人間ではなかったようだ。集まった人々の中には義理で来ている者はいなかった。

親族が揃った部屋の隅で、一体誰が喪主をつとめるのか?と、私は素朴な疑問を抱いた。父と私の関係を知る親族たちも決してそれを口にはしなかったが、誰もが一番気にかかっているであろうことは明らかだった。

父の死の直後、警察や医師へ連絡をとり、その他面倒なことを取り仕切っていたのは、香織叔母の夫である修一だった。修一叔父も香織叔母と同じく善意の塊のような人であった。

叔母に対して「お前の兄さんやったら、俺の兄さんなんやないか」と鮮やかに言い切り、長年父の面倒を見てくれていたのだ。ひそかに経済的な援助もしてくれていた。

その修一叔父が、離れた席から微笑みながら私を見つめていた。叔父の微笑みを見た瞬間、私はその場に居合わせる人々の総意を理解し、意を決して喪主をつとめることを申し出た。決して父を思ってのことではない。父のことで、これ以上他人に迷惑をかけるわけにはいかないと思ったのだ。そんな上辺だけの義務感とはうらはらに、あちこちから「よかったね」という囁きとすすり泣く声が聞こえた。

通夜、告別式は、叔父たちによって手際良く段取りされ、私のすることといえば、喪主として最後の挨拶をすることだけであった。

「本日はお忙しい中、父のためにご参列いただき、誠にありがとうございました……」

そこまで言い、突然言葉を失った。私は今初めて父を父と呼んだのだ。その事実に気づき、激しく動揺していた。止めどなくあふれる涙をぬぐうこともなく、私は声を上げて泣いていた。

葬儀から幾日かが経ち、自宅に運び込まれた父の遺品を整理していると、分厚いファイルが出てきた。それは訴状、判決文、自己破産申立書、そして裁判にかかわる種々の陳述書の写しや備忘録だった。

破産者 ○○○○

右の者に対する、平成×年(フ)第二十号破産事件につき破産者からの免責の申立があったので、

・・・(中略)・・・

破産法第三六六条の九、所定の免責不許可事由はないものと認めて、次の通り決定する。

主 文

破産者○○○○を免責する。

父は平成二年に自己破産の免責を受けていた。ページを繰ると、自己破産の申立書がはさまれていた。

そこに添付された債権者一覧には、今でもよく目にする大手消費者金融8社が名を連ねていた。ページをめくると陳述書があった。

妻子を捨てた父が、どのように生き、どのように借金をし、どのように転落していったかが克明に記されていた。

私は一字一句見落とすまいと、食い入るように目を通した。以前、叔母に聞いた通り、連帯保証人になったことですべての歯車が狂っていったようだ。

莫大な負債を抱えたオーナーが失踪し、債権者の矢面に立たされた経緯が書かれていた。

父は債権者が殺到する日々にあって、何とかして更に金を借り、従業員の給料だけは払おうとしていたようだ。

陳述書は続く。

「信頼して着いてきてくれた従業員を裏切るわけにはいかなかった」そんな意味の言葉が続いていた。笑えた。本当に裏切ってはならない人間を裏切った男が口にする言葉ではない。言葉を美しく飾ったところで父がやったことは従業員からサラ金に債権者が代わっただけの話だ。相手がサラ金といえど、他人様の金を踏み倒すことに違いはないのだ。

更に陳述書は続く。

「従業員の家族を路頭に迷わすわけにはいかなかった」

何を言うのだ。路頭に迷った私たちはどうなる。笑わせるな。そう口にした途端涙がこぼれた。私は連続して押し寄せる感情の波を制御しきれなくなっていた。

父はやはり、ろくでなしだった。それでもかろうじて、人でなしではなかった。

ギリギリの局面で誰かのために必死になれたのなら、それほど悪い人間でもなく、そして最悪の人生でもなかったのかも知れない。そう思った。

「またいつかどこかで会ってもいいかもな」そう声に出すと、心の澱が消えたような気がした。

庭に百日紅の花が咲いている。その白い花に向けて軽く手を挙げてみた。

頑なに肩肘張って生きてきた私の人生も、少し変わるかもしれない。そんな予感がした。 (了)

この文章は約20年前に書いたものを加筆修正したもので、ほぼほぼノンフィクションの私小説です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?