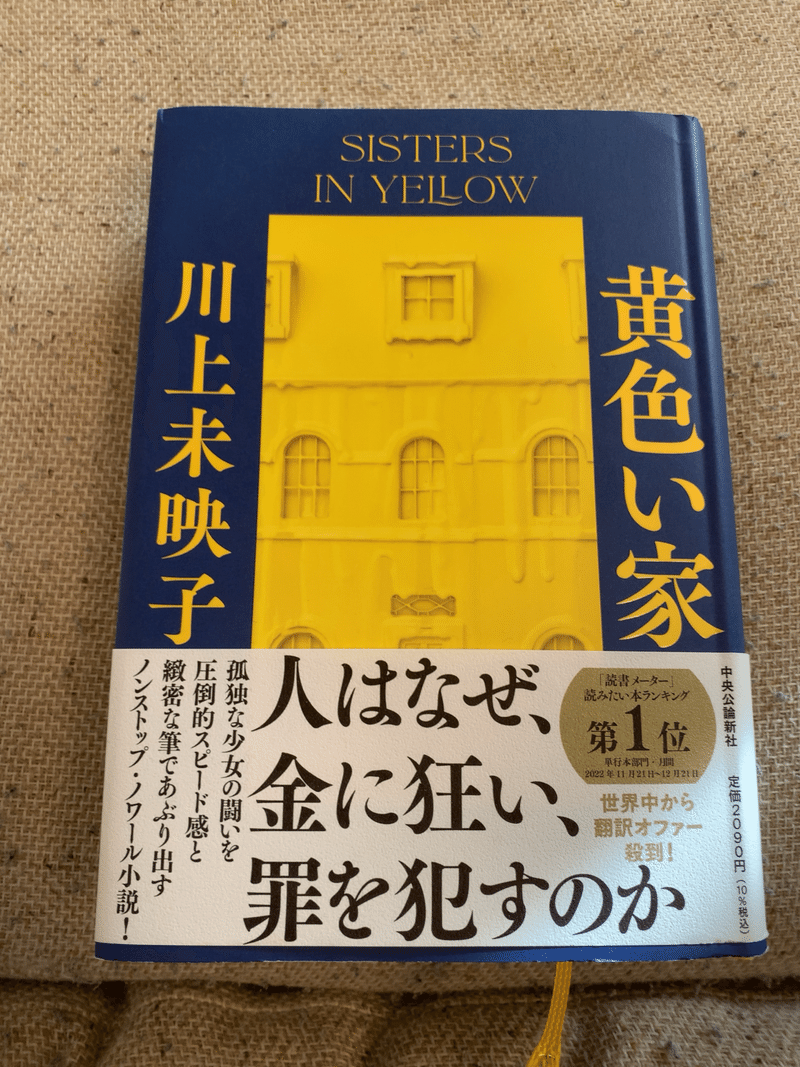

川上未映子の「黄色い家」(2024/01/06の日記)

7時起床

体調があまり優れないのでウォーキングなし。大丈夫だろうか。

黄色い家

川上未映子の黄色い家を読み終えた。

90年代を舞台に、貧しい15歳の少女がお金に翻弄されて悪事に手を染めながら大金を手にする5年間を濃密に描いている。

主人公の伊藤花は、スナックなど水商売で働く母に、半ば育児放棄のような形で育てられる。そして母の同僚のような黄美子が新たに切り盛りするスナックで年齢を偽って働き始める。

そこに、売れないキャバクラ嬢の蘭、親や妹や学校の友人とうまく付き合えない桃子が揃い、順風満帆にスナック「れもん」で商売を軌道に乗せるが、、その後の怒涛の展開となる。

いずれの登場人物も、世の中に捨てられたような人たちばかりだ。

90年代といえば、バブルが弾けた後で徐々に日本が下り坂になっていた時代だが、まだまだ社会に余裕があった頃である。

そこで「居なかったこと」になっている人たち、身分を証明するものもなく、銀行口座を作れるわけでもなく、家を借りることも容易でないような人たちが確かに存在した。

私は読みながら「年をとるにも金がかかる」の一節の重さにびっくりしてしまった。

お金を稼げるうちに稼がないと、と一心不乱に水商売だろうが不法行為だろうが続けるしかない花。

物語の中で、莫大な現金が貯まることになるが、その具体的な使い道もないことが印象的だった。

自分たちのスナックを開店する、という目標のようなものがあったが、金があっても派手に遊ぶわけでもなく、マクドナルドやカラオケや焼肉、そしてコンビニのおにぎりや弁当が中心にある生活なのだった。

裏社会の人たちも多数登場するが、ここでも「社会に置き去りにされた人」がキーとなる。

華やかに見えた時代の裏側で、見捨てられた人たちは悪事に(それもカード詐欺などのチンケな)手を染めて生きていく。その金ときれいな金になんの違いがあるのだろうかという問いかけも、使い古されたものかもしれないが、こうやって自分自身も生きてきた時代の話になると、また新たに考えてしまうのだった。

GAPでデニムを探す

コロナ以降、楽な服装がいちばんだと思ってきたのでパンツもユニクロのデニム(っぽいデニム)を着ることが多くなった。

だがそろそろ昔履いていたデニムも見てみようかなとGAPを訪れた。

昔と変わらない、いや流行を抑えた感じのGAPのデニムを購入するかどうか思案中なのでした。