りぼん男子の憂鬱

サッカー部の連中がぼくのような陰湿系男子を二フラムで消し去るほどのパリピ性を有していることなんて、小学生のころは知る由もなかったのだが、おもえば年月をかけてゆっくりと嫌いになっていったよっちゃんのことを、もしかしたら小学生のころから嫌いだったのかもしれなかった。

母校の小学校はぼくが在籍していた当時から少しずつ生徒数が減っていたようにおもう。2つ上のぼくの姉の学年までは2クラスあったのに対し、ぼくら学年は1クラスしかなかった。これは良くも悪くも「みんな6年間一緒」ということを意味していて、低学年のときに形成されたヒエラルキーで学校生活がほぼ確定する。ぼくはこの当時はけっこうお調子者キャラで、クラスのなかでなんとか目立とうとしていたのだが、背が低くて力も弱く足も遅かったので、スネ夫的ポジションに落ち着くことになった。

男ならスポーツをしなさい、という家庭の方針でぼくは小学校1年生のときに地元のサッカークラブに入った。が、そもそもサッカーというスポーツをなにひとつ理解していなくて(とりあえず手を使っていいのはキーパーだけだと父に教えられた)、なんだかよくわからないものを続ける気になれず、たった2回ほど練習に参加しただけで行くのを辞めてしまった。

その同時期あたりによっちゃんもサッカーをはじめたのだが、かれはそのまま高校を卒業するまでサッカーを続けた。背はぼくと変わらないくらい低かったのだが、どうも運動神経は良かったらしく、なんちゃら選抜とかにも選ばれたとか選ばれなかったとかそういう具合の活躍をしたそうだ。小柄な体にムキムキの足筋というフォルムを獲得し、中学生の頃には「じゃんけんで負けたらよっちゃんのガチ蹴りを尻で受け止める」という、なにが楽しいのかまったく不明の遊びが昼休みに流行した。社会的コミュケーション能力だけでなく、筋肉がみずからのヒエラルキーを上位へと押し上げてくれることを、当時のぼくは気づけなかったのである。

サッカークラブに所属していた面々はほかにも何人かいたのだが、そのかれらの小学校時代の愛読書は「コロコロコミック」だったとおもう。球をコロコロ蹴り飛ばしているからそれにハマってしまうのか? 「星のカービィー」や「ゴーゴー!ゴジラ!!マツイくん」、「学級王ヤマザキ」などが当時の人気作品で、学校でもそな話題がたびたび出てきたのをぼんやりと覚えている。話題の中心をなんとかかすめとりたい……と切望していたぼくは、母親に懇願して毎月コロコロコミックを買ってもらった。

「えみちゃん(実姉)やって、りぼん買うてもらっとるやん!」

このひとことにより、ぼくの提案は家族会議で議決されるに至ったのだが、ぼくはコロコロコミックの購読を半年ほどでやめてしまった。というのも、姉が愛読しているりぼんのほうが、ぼくにとっては数倍おもしろく感じられたからである。

しかし、少女漫画雑誌である「りぼん」を読んでいることをクラスで公言するのは憚られた。まだ思春期の入り口にも立っていない当時のぼくにとって、異性を好きになるという恋愛感情に対してなんらかの関心を示すことが健全かどうかわからなかったし、そもそも男子はだれもそんな話をしない。小学5年生あたりになってから、

「なぁ、好きな子おる???」

「缶蹴りで最後に鬼やったやつは好きな子だれかいうことな!」

「ごーちゃんがめぐみからバレンタインデーにチョコもろたぞぉー!」

といったやりとりが散見されるようになったが、それはぼくが知っている恋愛模様とはまったく異なるものだった。

恋愛感情を持つということははずかしいし知られたくない、そういう気持ちは素朴にあって、そもそも女の子と一緒にいることもあまり健康的におもえなかったのだが、その理由というのが不在であり、軸のないやじろべえのような心地だった。というか、好きな子なんていなかったのだが、よっちゃんのような足筋ムキムキの俊足ボーイたちは好きな子の暴露をクラスメイトに求めた。かれらはおそらく2、3人の女子からの告白を受けたのだろうと察するが、そのようにして芽生えたであろう恋愛強者たる自覚が「だれかに恋愛感情を抱く」という感情に敗北的な羞恥をもたらしたとぼくは決めつけている。そしてさらにこの恋愛感情はヒエラルキーを形成する評価軸としても機能し、「男子が好きになることを許される女子(=ヒエラルキー上位の女子)」の名を高らかに叫ばねばならない。小・中学生のとき、ぼくにとって恋愛とは「踏み絵」だった。

「りぼん」を家で読む分にはなんの抵抗もなく、そこにあったものに手を伸ばしたにすぎないし、単に物語を求めていたにすぎない。恋愛からエロを脊髄反射的に想起するほどませてもいなかったし、そこに描かれていたのが恋愛であったことを理解していたかも実のところ怪しい。ただ、「女子が読むべきものを読む」ということだけはなんとなく理解していて、「りぼん」を読んでいることがバレるのはまずいことだという認識はあった。それに、ぼくが当時もっとも好きなマンガが「ミントな僕ら」だったために、なおいっそうに公言することは憚られたのである。

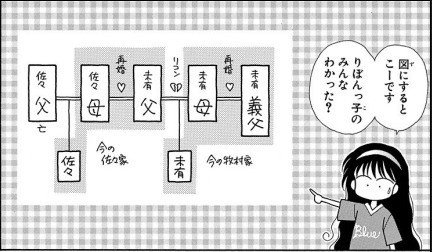

事情を知った理事長が融通を利かし、のえるを「女子生徒として」受け入れることを許可するという筋書きで物語は進んでいくのだが、なかなか読む時期を間違えると危険な一作である。女子と思い込んだイケメン男子がのえるにキスをしたり、恋に恋したまりあが彼氏をとっかえひっかえしたり、のえる自身も相部屋の美少女に恋をしたりする。また、吉住渉のお家芸ともいえる「複雑な家系図」も健在で、読めば読むほど「だけど気になる!昨日よりもずっと!」な作品だ。

また、同時期には高須賀由枝の名作「グッドモーニング・コール」も連載されていた。

悪徳不動産屋にひっかかって美男美女がルームシェアするハメにおちいるというこの作品の設定は「ミントな僕ら」に似ているのだが、この2作を愛読するなかでぼくは「不可避的に恋に落ちる」というシチュエーションを好むようになる。

だれが好きとかそういう話では、なんらかの理由をあげることを強要されがちだが、ひとつ屋根の下で生活するにおいて、そういう小難しいことが不要になる。恋愛とは事故のようなものだ、とどこかの有名人が言っていたが、まさにそのようなもので、「恋に落ちることが不可避である」という状況が、ふたりの関係を排他的なものにしてくれる。不可避性を運命と呼ぶなら、恋愛の物語をつくるにおいて、この極めて特殊な状況をつくる想像力こそ恋を恋にしてくれる。「セックスしないと出られない部屋」のようなものだ。

しかし当然ながら、こういうものばかり読んでいると胃もたれがする。そこでぼくが好んだのが森ゆきえによるギャグ漫画「めだかの学校」だ。

人間の少女めだかと、頭部が魚の「たなか先生」や完全に犬の優等生「ポチくん」など、さまざまな動物が共存する世界の平凡な学校生活を描いたマンガだ。なかでもぼくはたなか先生が作った「嫌な宿題」のエピソードが好きだった。

うろ覚えだが、たなか先生は夏休みの英語の宿題で、「わたしはたなか先生が大好きです」とか自分に対し強い好意を示す文章の英作文を課したのだが、当時公文で英語を習いはじめていたぼくは、おなじく英語を学びはじめたともやくんに、このエピソードを元にした笑い話を創作して聞かせた。するとともやくんは、

「まちゃくん、りぼん読んどるやろー!」

と学校で吹聴してしまったのである!

しかし、これはともやくんにとっても諸刃の剣であった。この話が「りぼん」に掲載されたものを加工したものであることに気づくためには、自身も「りぼん」読者でなくてはならない。つまり、ミステリでいうところの「秘密の暴露」を犯してしまったのだ。ともやくんにも2つ上の姉がいた。そのことに瞬時に気づいたよっちゃんにより、ぼくらは「男子なのにりぼんを読んでいる奴」として笑い者にされた。

しかし、ぼくらを笑うよっちゃんが、茶畑るりの「へそで茶をわかす」の話をぽろっとしたのをぼくは気づいていた。よっちゃんにも、1つ上の姉がいた。いまならそんなかれのことを少し好きになれそうな気がする。

頂いたご支援は、コラムや実作・翻訳の執筆のための書籍費や取材・打ち合わせなどの経費として使わせていただきます。