できることを確信

武蔵野美術大学 大学院造形構想研究科 クリエイティブリーダーシップコース

クリエイティブリーダーシップ特論I 第3回 講義日4/26

ゲスト:森 一貴 / Kazuki Mori

Project Manager/Service Designer.「社会に自由と寛容をつくる」を掲げ、人々の「できる」という確信(Capability)のデザインに取り組んでいます。 秋よりFinland・Aalto大学デザイン修士課程へ進学予定。関心領域は教育/まちづくり/デザイン/地理学。山形/福井/鯖江/東京

今日の講義で森さんが「みんなデザイン力があるよ」って言った時、私は森さんがどんなプロジェクトをやっているかに興味を持つようになりました。

講義をzoomでお聴きしながら、ノートを取りました。

森さんのプロジェクトに関しては以下いくつがあります。

Renew(持続可能な地域を目指す、鯖江市産業観光イベント)

btobな街で職人のワークショップ(ツール:ファクス⇨ズーム)、総合受付

売り上げ増え↑、移住者増え↑

産地のエンパワメント=持続的で内発的な動機をデザインする。

ゆるい移住(2018~2019)行政からお金をもらってやってそうです。

5都市、半年、家賃無料→“ニート”が多い

自分自身の生き方を自分たち自身でで構築していくプロセス設計=実験の場

人生を模索できる余白のデザイン

感想:社会人になったら仕事中心で定年まで働いていれば幸せになれる時代が終わっていて、仕事とプライベートのバランスをどう大切にしていけるか、そしてどう自分自身で専門性や働きがいを見出していくのかが求めらえる時代になったとも言えます。脱工業化社会やインターネットの発展とともに、私が思い浮かべたスラッシュ?という生き方があります。中国語ですと、「斜杠青年」のことです。単一の職業とアイデンティティの制約を満たしていませんが、複数の職業とアイデンティティを持つことができる複数の人生を選択できます。スラッシュは若者の間でますます人気が高まっており、若者の間で人気のある生き方になっていると言われています。

ハルキャンパス 子どもの探求型学習塾

宿題が多い→想像力の発展遅れる という考えで

協働的な学びのプロセスをデザイン

(変化のための小さな階段作る、作る民主化、作ることの民主化v2.0、〜)

福井県の政策デザインプロジェクト

高齢者の短期就労者=ちょこっと就労を増やす(政策デザインpjt)

主客融解のデザイン=無自覚な主体性を設計する

ルールがない、準備しない、頼りのままでいる

実験:シェアハウス運営=多様な生き方と邂逅をおいて置く場

可変性の設計:名前をつけない=本質を持てない(日本の精神「中空構造」)

「中空構造」とは、無為の中心(神)がありその周りに、古事記に於いては他の二神が存在する三神の組み合わせ構造である。 他の二神は、そのどちらかを中心(善)とは規定せず、時にはどちらかがそうであるように見えても、次には適当なゆり戻しにってバランスが回復される。

日本人の心の深層を解明するモデルとして『古事記』神話における中空・均衡構造を提示し、西欧型の中心統合構造と対比させて、その特質を論究する。人間の内界を記述するものとしての神話・昔話、さらにはファンタジー作品などの分析を通して、人類の深い知恵を導き出す刺激的論考。

講義の最後に森さんがやりたいことを示した:

①embedded education=学びのデザイン;

②intangible領域へのアナーキズムのインストール

cf.リレーションシップアナーキー;

③よわいデザイン

本編最後に、森さんのページで、私が今自分の研究を説明したいと思います。(多少地域上共通点があると思いながら)

私は地元中国雲南省コーヒーを巡る文化や産地への共感者を探し、応援し続けてくれるコミュニティデザインを研究したい。そして、コーヒーでの領域における可能性を探りたい。

中国のコーヒー栽培は、全体の95%を雲南省が占めています。雲南省でのコーヒー生産量は約13.9万トン。コーヒー栽培地の面積は12万ヘクタールにも及ぶと言われています。調査によると、雲南省コーヒーの大半が輸出向けで、大手のスターバックスやUCCでも使用使用されているため、日本でも知らずに飲まれているかもしれません。このようなことから、日本と中国の交流という点で、コーヒーは大きな可能性を秘めていると考えます。

地元雲南省の良さとその魅力を発信することができると信じている。

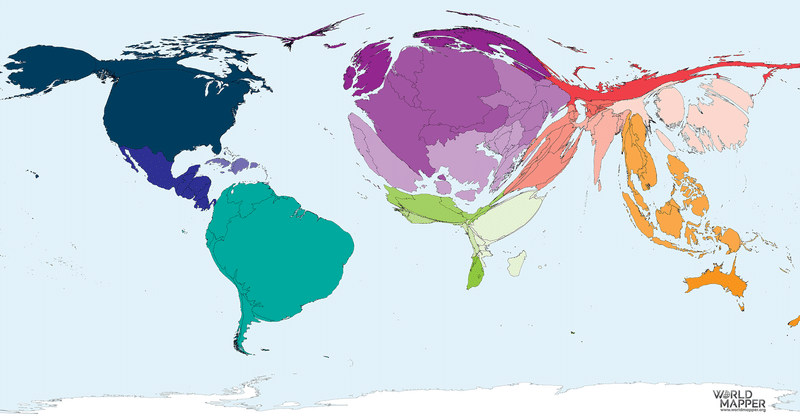

(トップ画像:Coffee Consumption 世界コーヒー消費量を表す地図 worldmapper.org)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?