2022年2月7日のTOKYO854の放送内容です|Blooming Days -日々是好日-|倉嶋桃子

ディレクターの小出です。

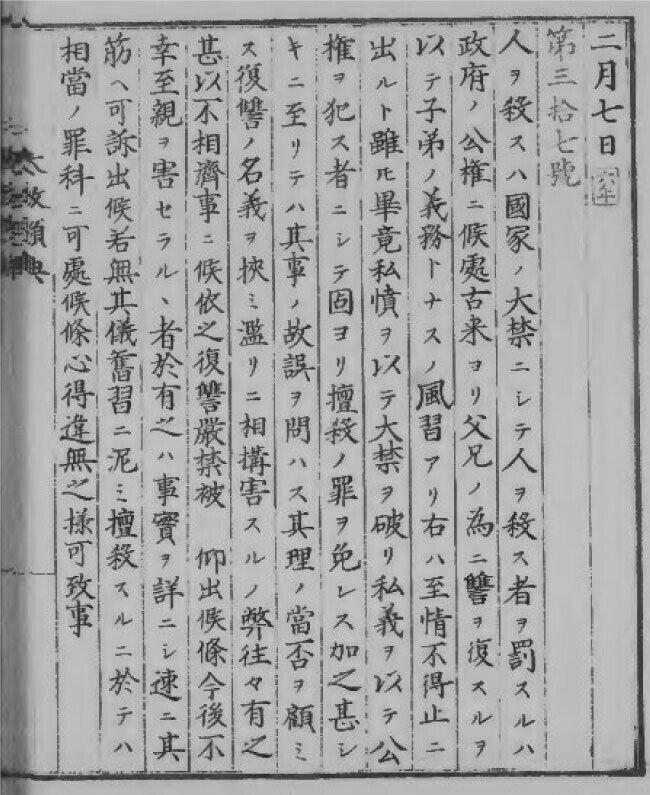

1873年(明治6年)の今日2/7、明治政府が仇討ちを禁止する太政官布告「復讐ヲ嚴禁ス」(敵討禁止令)を公布しました。

敵討(かたきうち)、または仇討ち(あだうち)は、主君や直接の尊属を殺害した者に対して私刑として復讐を行ったかつての日本の制度。

古くは、日本書紀に456年(安康天皇3年)に起きた「眉輪王の変」の記録があることから、この時代にはすでに敵討ちが行われていたようです。

敵討ちはその後、武士階級の血族意識から起こった風俗として広く見られるようになり、江戸幕府によって法制化されるに至ってその形式が完成されました。

江戸時代においては、殺人事件の加害者は、原則として公権力(幕府・藩)が処罰することとなっていましたが、加害者が行方不明になったり、公権力がこれを処罰できない場合には、被害者の関係者に処罰を委託する形式をとることで、仇討ちが認められたといいます。

敵討の範囲は、父母や兄等の尊属が殺害された場合に限られ、卑属(妻子や弟・妹を含む)に対するものは基本的に認められず、また、主君に対するものなど、血縁関係のない者について行われることは少なかったようです。

士分の場合は主君の免状を受け、他国へわたる場合には奉行所への届出が必要で、無許可の敵討の例もあったようですが、現地の役人が調査し、敵討であると認められなければ殺人として罰せられました。

また、敵討を果たした者に対して、討たれた側の関係者がさらに復讐をする重敵討は禁止されていましたが、敵とされる側にもこれを迎え撃つこと(正当防衛)が認められており、敵側が仇討ち側を殺害した場合は「返り討ち」と呼ばれ、特に罪には問われなかったようです。

「近世事件史年表」(明田鉄男著)によれば、記録として残っている江戸時代の敵討ちは129件。

成功率は数パーセントで、敵を討つまでにかかった期間は、最長で嘉永6年陸奥の鹿島宿で母の仇を討った修験者の妻とませの53年と記録には残っています。

とませが7歳の時に事件が起きたそうですから、よくもまあ仇への復讐心をこれだけの長期間も維持できたものだと思ってしまいます。

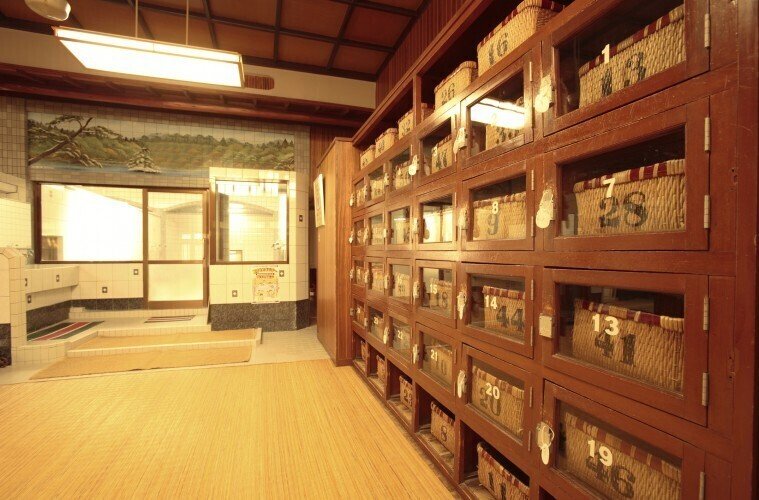

さて、今日のBlooming Days-日々是好日-は、昨日2/6が風呂の日ということで、「江戸時代の銭湯」をテーマにお送りしました。

本日の放送内容

番組内のトークの合間に挿入された楽曲は、Spotifyのプレミアムプランのユーザーであればフル再生、無料プランのユーザーは30秒まで聴く事が可能です。また、スマートフォンもしくはデスクトップアプリからのみ再生が可能です。ブラウザでお聴きになりたい方はプレリストをおためしください。

本日のプレイリスト

皆様からのメッセージお待ちしております

番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。

番組で取り上げた内容のご感想など、ぜひお聞かせください。

番組の構成上、時間の都合でリクエスト曲にはお応えできない場合がございますが、なにとぞご容赦ください。

今週も皆様にとって素敵な1週間になりますように。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?