ウクライナ日記

著者 アンドレイ・クルコフ

訳 吉岡 ゆき

発行 ホーム社

発売 集英社

はじめに

僕の妻はミンスクで生まれモスクワで育った。僕たちにはウクライナ出身の友人たちもいる。今回の時事問題が起こる前も2020年のベラルーシのデモのときから夫婦で色々と悩んでもいる。日本にいると、東欧~ロシアの問題は遥か彼方の絵空事のような感覚でいる人々のほうが圧倒的に多いように思える。今回のようなことが起きても、SNSでは「海の向こうの出来事に自分が損なわれるのはおかしい」と侵略のあった日にぼやく人もいて反駁せずにはいられない気持ちにもなっていた。

2000年から2014年までのロシアの簡易的背景

そもそもソ連崩壊後の国内は非常に貧しく、崩壊後は周知の通り、共産主義国家とは言えないほどに資本主義化が進み、混乱状態が続いた。

ゴルバチョフ、エリツィンからプーチンへと政権が変わり、ソ連時代の強い大国としてのロシア路線に持っていきたいというプーチンへの国民の期待は想像に難くない。

2001年に大統領となり、同年世界同時多発テロで米露協調路線にも見えたりしながら、雲行きは怪しくなる。

恐らく2012年が彼にとって大きなひとつのターニングポイントだったのかもしれない。

2008年~2012年のタンデム政権から、2012年に大規模デモ抗議の中、支持率50-60%で大統領に復帰し、大勝利しなければならない彼にとっては許されない状況でもあったはずだ。

しかし、2014年、支持率は70-80%へと2000-2008年に次ぐ勢いの高支持率となった。この経済低迷の中でのこの支持率のきっかけはソチオリンピックとウクライナ危機─クリミア併合だ。

諸外国は批判をしている。それにもかかわらず、大国としてのロシアを印象づけるとし、国内で支持されたのだろう。

2012年前後、プーチンはどういった考えを持っていたのだろうか。

2012年に大統領選を控えていたプーチン首相(当時)は、 2011年秋から 2012年初頭にかけて、事実上の選挙公約となる一連の政策論文を新聞各紙に投稿する。その中でも『イズヴェスチヤ』紙に掲載された論文「ユーラシアの新たな統合プロジェクト──今生まれつつある未来」は、旧ソ連全体にわたる統合構想を提起するものとして注目を集めた。前述の EEPや、ロシア・カザフスタン・ベラルーシによる関税同盟を基礎として「ユーラシア経済連合( EEU)」を結成し、さらにこれを発展させて「ユーラシア連合」を目指そうというものである。プーチン論文から一部を引用してみよう。

「関税同盟と共通経済空間の建設は、将来のユーラシア経済連合を結成する上での基礎を成すものである。同時に、キルギスとタジキスタンに対する全面的な働きかけを通じて関税同盟と共通経済空間加盟国の輪を拡大することになろう。 我々はそこに留まらず、自らの野心的な課題に立ち向かう。すなわち、より高度な次なる統合形態として、ユーラシア連合に踏み出すのである。 このプロジェクトの将来と沿革において、何が予見されるだろうか? 第一に、これはソ連を別の形で再建しようというものではない。すでに過去となったものをナイーヴにも焼き直そうとかコピーしようというのではなく、新たな価値、政策、経済を基礎とする緊密な統合だ。これは時代の要求である。 我々は、現代の世界における極の一つとなりうる、そしてそれに伴ってヨーロッパとダイナミックなアジア太平洋地域の間の効果的な「架け橋」となりうる、力強いスープラナショナルな(訳注:超国家的な)連合体のモデルを提案しているのである」

プーチン首相も断っているように、これはソ連の再建を目指すものではない。他方で、ロシアが勢力圏とみなす旧ソ連諸国を経済や社会の統合によってまとめあげていこうというものであったことも事実であろう。そして、すでに述べた旧ソ連内におけるウクライナの存在感を考えるならば、プーチン大統領の旧ソ連再編構想には同国が必ず含まれていなければならない。 EEUは、その第一歩となるものであった。

東京堂出版

小泉 悠著

マイダン革命とは何だったのか

2012年前後、EEU構想に含まれていたであろうウクライナ。そのすぐあとに起こったウクライナ危機のひとつともいえるヤヌコビッチ政権下でのマイダン革命とは何だったのか?

私はこの本をウクライナのために書いている。この本にはユーロマイダンの期間中の私の日記を載せる。わかりやすい言葉で、もしかすると少々単純化した形で、現在ウクライナで起きていることの原因の解説を試みたい。今日の状況がウクライナの遠い過去と近い過去とどう結びついているのかを主観的に説明してみせるための、国民の群像、国の肖像を描いていきたい。この本は、読者の皆さんにとってウクライナがより分かりやすい国になるように書かれているのです。

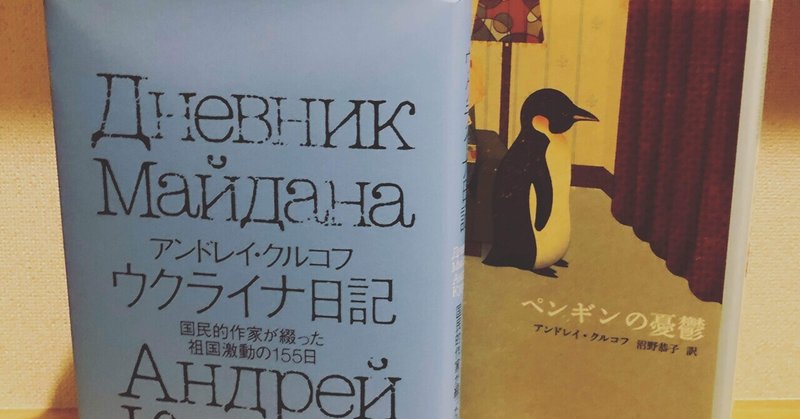

本書はマイダン革命を目の当たりにしていた『ペンギンの憂鬱』で有名なウクライナ人作家アンドレイ・クルコフ氏の日記の一部である。

クルコフ氏は30年間日記を書いており、2013年11月21日木曜日から2014年4月24日木曜日晴れまでが一冊の本になっている。日記から、子どもたちの未来を切実に懸念されているのも感じる。

マイダン革命はEUと連合協定を行うはずだったにもかかわらず、親露派のヤヌコビッチが拒否したり、汚職や経済低迷といった問題が噴出し、政府に反対するものたちが反政府デモを引き起こした革命だ。この間、ヤヌコビッチ大統領はロシアと数十億ドルに及ぶ融資・協定について締結している(2013年12月17日のウクライナ–ロシア間協定)

ウクライナの治安部隊と反政府派は激しい衝突となる。

ヤヌコビッチがロシアへ逃れ辞任し反政府派の事実上の勝利となる。

親露派のヤヌコビッチ大統領の失脚はロシアの猛反発を招き、ウクライナ領のクリミア半島のロシアによる併合と親露派武装勢力によるドンバス地方に於ける戦争の勃発をはじめ、クリミア危機・ウクライナ東部紛争へとつながった。

プーチンにとって肝心なのは、ヤヌコヴィッチ「大統領」の正当性を宣言することで、クリミアを強奪できることだ。事実上、プーチンはすでにそれをやってのけた。ウクライナ当局が軍への命令を一切出さなかったのはいいことだ。世界がみている中での、静かだが強硬な占領。ロシアのラブロフ外相をはじめとする面々の「占領?攻撃?なんの話です??」発言。だがプーチンは、ずっと以前から群を投入したかった、と声明。はい、国際法に違反して投入しました。で、なにか?

こうした激動の150日の日記には要所要所でクルコフ氏の子どもたちの学校のことなども書かれている。

2014年4月のウクライナはヤヌコヴィッチが逃走し、政権が変わり、なんとか前へと進みかけていた。

ウクライナ軍は、分離主義者たちに占拠されているスラヴャンスクに近いスラヴャノゴルスク市を押さえた。今人々は5月9日を不安とともに待っている。もしウクライナが今年戦勝記念日を生き抜くことができれば、大統領選挙を実施して、安定に戻るチャンスが増す。より良くなることに期待しよう。戦争の予感、ロシアによる威嚇、未来への恐れ──皆がつかれている。ウクライナの歴史のこのページをできるだけ早くめくって「ハッピーエンド」にたどり着きたい!

決して遠い国の出来事ではない。今は自分の身に関係のないように思える人々のほうが圧倒的多数なのかもしれない。決して他人事ではないのに。

しかし、筆者は本書を「いい話」で終わらせるつもりはない。

北方領土から戻ってすぐ、インターネットで目にしたニュースに目が釘付けになった。北方領土にロシア航空宇宙軍の戦闘機が配備されたことを報じるサハリンの地元紙の記事であった。契約している衛星画像サービスで択捉島のヤースヌィ空港上空の画像をダウンロードしてみると、そこには最新鋭の Su − 35 S戦闘機が 3機並んでいる様子が確認できた。画像の日付は7月 29日。筆者がジャンナさん一家との交流に心温まる思いをしていたまさにその日である。 通常は見せてくれる筈の空港になぜか立ち入れなかったのは、まさにこのためだったのだろう。あれほど親切にしてくれた住民たちも、そのことは決して我々に明かさなかった。

北方領土は、比喩的な意味でも純軍事的な意味でも、要塞である。そして、その双方の意味において、要塞の城壁は年々高く、厚くなりつつある。

東京堂出版

小泉 悠著

おわりに

独裁者はすぐ隣の国々にもいてジェノサイドが今も続く。

日本ではなぜこうした問題をもっと報道することに時間を割かないのか?

なぜ、ジャーナリストたちの身の保障を国がきちんとして、取材をもっと活発に精力的にできるようにしないのか?ジャーナリストが危険な状況になったら「自己責任」となってしまうのも国力のなさから強く出れないからなのか?

報道がもっとされれば、この国の人々も世界情勢に敏感になり問題意識をもつのではないか?

笑えたり、和めたり、ドラマのお涙頂戴系や自己回帰物ばかりのドラマに映画に本が持ち上げられている。

この国の衰退をどうしたら右肩上がりに跳ね返せるのか、僕の世代がしっかり考えて声をあげていかないといけないと思う日々。ある程度の言論の自由があり平穏がある人々こそ、多角的に情報を収集し、声をあげる余裕があるはずだ。でもそうした環境下では平穏で美しい表面的なものしか目を向けず、困窮状況にある人たちを知るのも声を聞くのも目を背けて耳を塞ぐ。自分には無関係だから?

とにかく、世界が傍観者にしか見えてこない。

ウクライナを見捨てたらいけない。

ウクライナだけではない。ウイグルもロヒンギャもアフガニスタン、シリアやアフリカも。

弱い人々にもっとフォーカスをした報道や何ができるか考えるきっかけになる本や記事が欲しい。

いま国際社会ができることは、侵略における非人道的行為を厳しく追求し続けていくことだけかもしれないが、一般の平穏な人々にこそ、そうする余力があるのだ。だからこそもっと関心を持って、何ができるのか、僕自身考え続けたい。

クルコフ氏の手記ともいえる『ウクライナ日記』は難しい言葉は全く使われておらず、大変読みやすい。

2022年3月の現在はもっと状況が悪い。恐らく、プーチン氏はNATOやアメリカが結局は手出しできない、ロシアの大国としての威厳の復活という幻想を世界に誇示したいのだろう。

クルコフ氏とそのご家族全員無事でいて欲しい。そしてウクライナもロシアも子どもたちにとって未来と愛のある土地に一刻も早くなって欲しい。

シリアへの軍事介入と同様の悲劇になっている。

現在、価格が高騰してしまっているが、機会があればぜひ読んで欲しい。

参考文献

「帝国」ロシアの地政学 「勢力圏」で読むユーラシア戦略 小泉 悠著 東京堂出版

現代ロシアの軍事戦略 小泉 悠著 ちくま新書

ウクライナ危機の真相 プーチンの思惑 小泉 悠 ほか著 株式会社ウェッジ

プーチンの世界 フィオナ・フィル著 新潮社

オリバー・ストーン オン プーチン ドキュメンタリー

物語 ウクライナの歴史 黒川 祐次著 中公新書

AI監獄ウイグル ジェフリー・ケイン 著 新潮社

ウイグル人に何が起きているのか 福島 香織著 PHP新書

ロヒンギャ危機 中西嘉宏著 中公新書

生かされて イマキュレー・イリバギザ/スティーヴ・アーウィン PHP文庫

難民研究ジャーナル第9号: 特集:紛争と難民――コンゴ民主共和国から考える

いただいたサポート費用は散文を書く活動費用(本の購入)やビール代にさせていただきます。