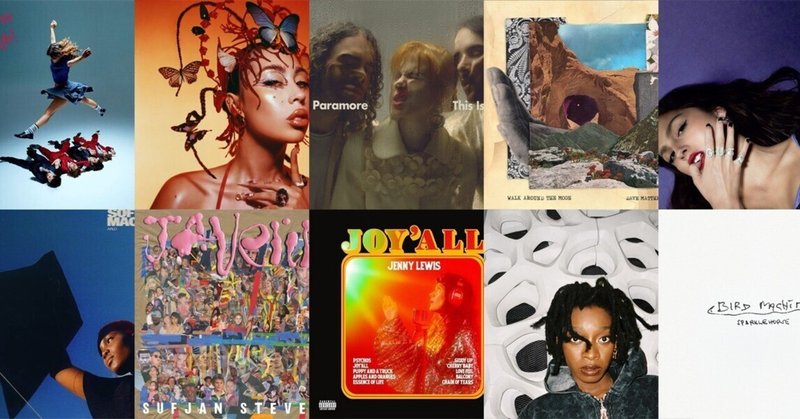

DJ Boonzzyの選ぶ2023年ベストアルバム:30位〜21位

さ、ちょっと間が空いてしまいましたが、続いて21〜30位です。

30.Rush! - Maneskin (Epic)

一番最初にマネスキンのことを聴いたのはいつだっただろう。彼らがユーロヴィジョン・ソング・コンテストで優勝した2021年はわずか2年前だけど、その直後にフォー・シーズンズの「Beggin’」のカバーや「I Wanna Be Your Slave」とかがあっという間にアメリカでもヒットして「おお、面白いバンドが出てきたな」と思ってたら翌年の去年にはサマソニで初来日。あの今やちょっとした伝説にもなった、日本の観客総乗りのライブは、ヴィクトリアのニップル出しパフォーマンスもあって(笑)一気にここ日本でのマネスキン人気が爆発。グラミー賞新人賞部門も無事ノミネートされてと、ホントにあっという間に世界中でハウスホールド・ネームになったマネスキンの音楽の信条はひたすらシンプルでストレートでキャッチーで、ワクワクするようなロックンロール。最近のアメリカのロックバンドにない、ルックスも含めてグラムっぽいスタイルがイギリスや日本でも人気を集めてる大きな要素に違いない。

その彼らのある意味アメリカでのお披露目的アルバムがこの『Rush!』。彼らのストレートでグラムでビート満点でキャッチーなロックという売りそのままに、ただひたすら聴いてて気持ちのいいナンバーが連なってるアルバム。あえて難を言うと、そういうスタイルのバンドのアルバムにしては17曲と曲数がやや多すぎて後半ダレる嫌いがある点だが、アルバム前半はマジでかっ飛んでるナンバーが多くて、オープニングの「On My Mind」からトム・モレロをフィーチャーした「Gossip」と続くあたりでもうすでに体が動かざるを得ない。自分は今年、仕事やブログの執筆が煮詰まったときにはだいたいこのアルバムの曲を聴いて自分に活を入れることが多かったという、そういうお世話になった盤なのでこの順位に入れることにしました。今年の来日公演も好評だったみたいで、まだまだ続く彼らの快進撃、楽しみに見ていくことにします。

29.Red Moon In Venus - Kali Uchis (Geffen)

両親がコロンビア人のカリ・ウチズはラテン系の出自ながら、基本濃密でセクシーなヴァイブの楽曲でその魅力を存分に発揮するR&Bシンガーソングライター。彼女を知ったのは、2018年にチャートインして来た彼女のブレイク作『Isolation』(32位)をアルバムチャートブログ書くために聴いてみたら、その極上のコンテンポラリーなR&Bサウンドにやられてしまってから。全曲自分でも共作してるし、スティーヴ・レイシーやジョージャ・スミス、タイラーやブーチーなど自分のツボのアーティストたちと競演しながら、作品全体はちゃんとコントロールしてるように聞こえたのもポイントデカかった。

自らの出自に忠実に、全曲スペイン語のアルバム『Sin Miedo (Del Amor Y Otros Demonios)』(2020年52位)とそこからの初ヒット「Telepatía」(25位)を経て今年リリースされたのがこのアルバム。もうジャケから妖しげなカリのフェロモンがプンプン立ち昇って来そうだけど、シングルの「I Wish Roses」のMVなんて彼女の歌と目眩く映像美で「うーむヤバい」と唸ってしまう出来。この辺りは彼女が元々映像クリエイターを目指して勉強してたという素地も大きくものを言ってるんだろうな。楽曲の粒は今回も揃っていて、特にロドニー・ジャーキンスとやってる「Endlessly」はメロディといい、トラックの出来といい素晴らしい。これも一時期パワーローテで聴いてた一枚でした。次作はまた来年早々にスペイン語アルバムをリリースするらしいけど、引き続きカリは自分のウォッチリストに居座り続けることでしょう。

28.Walk Around The Moon - David Matthews Band (RCA)

デイヴ・マシューズは90年代後半から2000年代にかけてアメリカで大学生以上のリスナーの間で絶大な人気を誇った(でも日本ではほぼ無名だったし、今でもあまり知られてない)ジャム・ロック・バンドで、自分がNY駐在でアメリカ在住時は、周りの知的な音楽を好む友人達はこぞって彼らの大ファン。自分もブルース、R&B、ジャズなどのアメリカの伝統的な様々な音楽スタイルを融合させて独得の音楽スタイルとグルーヴを展開する彼らの音楽に当時は結構ハマってよく聴いていた。今でもカミさんに言われる当時の失敗談として、NYの某FM局の企画で、セントラル・パークでライブやるデイヴ・マシューズ・バンドのバックステージとメンバーとのBBQパーティにご招待!というものがあって、勇んで電話をかけまくったところ一瞬ラッキーにつながったのだが、参加料金が400ドル、と言われて逡巡している間にタイムズアップとなった、というのがあった。うーむ当時の彼らの人気ぶりを考えるとその程度は頑張って張り込んでおけばよかったと今でも後悔してます(笑)。

そんなことはどうでもいいのだけど、当時アルバムリリースすればぶっちぎりで1位、ファン重視のスタンスから、次々に2枚組、3枚組のライブ盤をリリースしてそれらもヒットいう彼らの人気絶頂ぶりは、2008年にデイヴと並んでバンドサウンドの核だったサックスのリロイ・ムーアの交通事故負傷の予後不良による急死、そしてキーボードのブッチ・テイラーの脱退で大きな曲がり角を迎えた。直後リリースされた『Big Whiskey & The GrooGrux King』(2009)はグラミー賞最優秀アルバムにもノミネートされ(受賞はテイラーの『Fearless』)、アルバムチャート1位にもなったものの、自分も含めファンは彼らのサウンドに微妙な変化を感じ取っていたと思う。うまくは言えないのだけど、その後2作のナンバーワンアルバム『Away From The World』(2012)も『Come Tomorrow』(2018)も、何となくデイヴが無理してクールなロックバンドを演じている、みたいな不自然なヴァイブが感じられて、悪くないけどのめり込めない、という感じだったので「自分的にはデイヴの時代は終わったかな」と正直思ってたのだ。ところが、コロナ籠もりの5年間を経てリリースされた今回のアルバムのオープニングのタイトル・ナンバーを聴いて思わず笑ってしまった。『Under The Table And Dreaming』(1994年のファースト、11位)や『Crash』(1996年2位)とかの頃のデイヴのあのうねるような強烈なグルーヴのサウンドじゃないか!と嬉しくなってしまったから。2曲目以降は抑えた感じの曲が続くがそれらもとても自然に耳に入ってきて、盟友ティム・レイノルズのアコギメインの「All You Ever Wanted Was Tomorrow」なんて心に染みる。そしてまた「The Only Thing」から3曲、あの往年のデイヴ・マシューズ・バンドのグルーヴ満点のナンバーでたたみ込まれ、最後は再びアコギ一本で静かにデイヴが歌う「Singing From The Windows」で締める。このアルバムが出た当時、久しぶりの彼らの復活が嬉しくて何度も何度も聴いていたこのアルバム、欲をいうとタイトルナンバーのような彼らのグルーヴが弾けるナンバーやジャムっぽい曲ももう少し入れて欲しかった。とはいえ、なかなかアメリカ以外では支持されづらいバンドではあるけど、また当面自分は彼らを聴き続けていこうと思います。

27.This Is Why - Paramore (Atlantic)

今さらながら、アルバムのオープニング・ナンバーは大事だ。さっきのデイヴ・マシューズ・バンドのアルバムがそうであったように、7年ぶりにリリースされたパラモアの新譜のオープニングは、デイヴのアルバム同様、アルバム・タイトル・ナンバー。そしてイントロからギターが不穏に唸るこの曲のフック(サビ)のリフに辿り着いた瞬間、従来のパラモア・ファンもそうでない人も思わず身体を動かさずにはいられなかったと思う。そんな、アルバム冒頭から聴く者をつかんでしまう今回のアルバムは、ヘイリー曰く「自分達が聴きながら育った昔の音楽を聴きながら作った、ギター主体のアルバム」とのことで、正にその言葉どおり、90年代後半から2000年代にかけてのポスト・パンクというかエモ・パンクとかのスタイルに寄り添った感じで、「Misery Business」とか「The Only Exception」とかあの頃の切れ味とパワーが感じられるアルバムになっているのが気持ちいい。

思えばうちの長女がまだティーンエイジャーの頃に夢中になった洋楽アーティストの一つがパラモアだった関係もあって、自分も他のアーティストよりやや多めに彼らのサウンドにエクスポーズされることが多く、確か2010年の来日公演も観に行ったはず。当時は『Brand New Eyes』大ヒット(全米アルバムチャート2位)を引っさげてのライブで、確か豊洲のスタジオコーストだったか。「The Only Exception」に大いに盛り上がった記憶があるな。デイヴ・マシューズしかり、QOTSAしかり、そしてこのパラモアもコロナ期をしっかりくぐり抜けてこういう完成度の高い、それでいて前作のエレクトロ路線から自分達の出自にある意味回帰するようなギター・ロックで力強くその存在感を見せてくれると、最近どうしてもジャズとかスローなR&Bとかアコースティックなアメリカーナに偏りがちな自分の音楽聴取傾向にも活が入れられてる感じがして、まだまだロックもちゃんと聴かなきゃ、と思った。

26.Guts - Olivia Rodrigo (Geffen)

その意味で今のポップ・シーンの申し子ともいうべきオリヴィア・ロドリゴの新譜は、デビュー・アルバムから更に進化して最新メインストリーム・ポップ性と聴く者をカタルシスに導くビートと展開によるロック性を両方備えたアルバムで、これが各音楽メディアの年間ランキングの軒並み上位(もちろんチャート上の強さもあってかビルボード誌スタッフが選ぶランキングでは2023年のナンバーワンアルバム、日本のミュージック・マガジンのポップ部門でもトップ)に入ってるのもまあうなずけるところ。確かによく出来てるし、ポストグランジでエモパンクな「All American Bitch」や「Love Is Embrassing」、ビリー・アイリッシュな「Lacy」、もちろん70年代ピアノシンガーソングライター的カタルシス満点な「Vampire」や「Making The Bed」、脱力ロック系「Get Him Back!」や80年代LAロック風「Pretty Isn’t Pretty」などなど、全てがうまく造りこまれていてしかもオリヴィアならでは、と思わせるエモな感じがそこここに感じられるプレゼンテーションになってる。聴いてても気持ち良く聞き通せるし、なかなか非のうちどころがない作品には間違いない。

うーんでもなあ、オジサン的にはすべてがあんまりよく出来すぎてて、何だか今一つオリヴィアのもう少し弾けた部分や、ちょっと不器用だなあと思う部分とかがあってもいいんじゃないかなあ、と思ってしまう部分もあって。もう少し素の人間味が見たいというか。でもまあ彼女はZ世代のアイドルなんだから、そういう年代のファンにはこれくらいがドンピシャなのかも知れないけど。今度のグラミー賞の最優秀アルバム部門ではテイラーとSZAとの三つ巴だと思うけど、この進化ぶりだといい勝負になりそうな気がする。

25.My Soft Machine - Arlo Parks (Transgressive)

アーロ・パークスがファースト・アルバム『Collapsed In Sunbeams』(2021)でシーンに登場した時の印象は鮮烈で、シンセ・ベースの浮遊感満点のトラックに、つぶやくようにたゆとうように絡むアーロの夢見るようなボーカル、そしてそのアーロの歌詞が紡ぎ出す詩的な世界観は、当時唯一無二のように思えたものだ。従ってあのアルバムはあの絶対的なシルク・ソニックのアルバムを押さえて、自分の2021年年間リストのトップに据えた。その後昨年のフジロックで彼女のライブをレッド・マーキーで観た時に、ステージであのアルバムの世界観を忠実に再現しようとしながら、ひまわりのプロップで彩られたステージをひたすらヒラリヒラリと踊りながら歌っていた姿に「あれ?」というちょっとした違和感を感じて、ライブ前の興奮がちょっと醒めてしまったのが自分でも意外だった記憶がある。思うにあのレッド・マーキーというステージは結構ミュージシャンのトータルなパフォーマンス・レベルの高さを要求する場のように思えて、自分があそこで観て良かったと思うのはコートニー・バーネットとミツキと今年見たワイズ・ブラッド。コートニーは圧倒的なギタープレイと存在感ありまくりのボーカルですごかったし、ミツキとワイズはステージ・パフォーマンスのコリオグラフィー(振付)がシアトリカルだった。一昨年のダニエル・シーザーはまだシンガーとしての技術があるけど、アーロの場合歌唱力とか、楽器演奏力ではなく、またステージでのダンスも何だか垢抜けないものだった、というのもあの違和感の源泉だったように思う。そこで思った。アーロは結局ベッドルーム・ポップ・アーティストとしてのクオリティと、我々日本人がなかなか100%理解して評価しづらい詞の世界観やストーリーテリングが圧倒的な魅力なんだと。

その意味でいうと今回のアルバムも、そうしたアーロの魅力は充分に炸裂した出来になっていて、音楽メディアの評価も高い。フィービー・ブリッジャーズがコーラスハーモニーで参加する、これぞアーロ・ワールド!というドリーミーな「Pegasus」やフランク・オーシャンを思わせる「Puppy」などに代表される従来のスタイルの楽曲もいいし、サウンドの方もシンセ一辺倒ではなく、シンセによるトラックとプロデューサーのポール・エプワースが弾くロック的なギターサウンドを組み合わせた「Devotion」とか「Purple Haze」や、ギターやドラムスの音がよく聴こえてくる「I’m Sorry」など新鮮な試みも観られる。ただスタイル全体としてはファーストの延長線上ではあるし、歌詞などよく読むとかなり詩的な表現と面白い語彙選択で、信じられる友のいる幸せを歌う「Impurities」のように素晴らしいものもあるのだけど、どうしてもサウンド主体に聴いてしまう身としては、ファーストほどの感銘は受けなかった、というのが正直なところ。なのでこういう順位になっているわけです。アーロが例えばピアノを弾きながらエモな曲をやったりすると、また自分的な好感度はぐっと上がるような気はするのだけど、まあ次作を楽しみに待つことにしましょうかね。

24.Javelin - Sufjan Stevens (Asthmatic Kitty)

アーロとは好対照に、今回あまり期待せずに聴いてぐっと引き込まれたのがスフィアン・スティーヴンスの『Javelin』。彼が2005年に『Illinois』(121位)で各音楽メディアの年間ランキング上位を飾るなどしてブレイクした時に買って聴いてみて「んー、ちょっと判りにくい人だな」というイメージを持ってしまって以来、次の『The Age Of Adz』(2010年7位)ではぐっとエレクトロな方向性に行ったのでちょっと興味を失ってしまい、それ以降のアルバムは正直あまりちゃんと聴いていなかった。ところが2018年にスフィアンが映画『君の名前で僕を呼んで(Call Me By Your Name)』(2017)に提供した「Mystery Of Love」がアカデミーとグラミーで映画楽曲部門でノミネートされたというのを見聞きして、ちょっとスフィアンの名前が頭の隅っこに引っかかり始めていた。ただこの時期、彼は正式なオリジナル・アルバムを出しておらず、2020年に久しぶりのフルオリジナル・アルバム『The Ascension』(90位)をリリースしてたらしいけど、自分のアンテナには引っかかってなかった。

今回の『Javelin』に引き込まれたきっかけは、久々にアルバムチャートで30位という高順位でエントリーしてきたのを、自分のこのnote.comの週刊ブログ「全米アルバムチャート事情!」で取り上げるので聴いてみたところ、オープニングの「Goodbye Evergreen」の生ピアノで始まる、スフィアンの消え入りそうなフラジャイルなボーカルで歌われるとっても覚えやすいメロディと、後半壮大に盛り上がる曲調に「おっ何だこれは」的につかまれてしまったこと。やっぱりアルバムのオープニング・ナンバーって大事だ。その後も、一貫してこれまでの「難しい人」というイメージをいとも簡単に覆すような、アコースティックな楽器音をそこここに印象的に使ったとっても入って行きやすい70年代シンガーソングライター然としていながら、そここに手の込んだ構成が仕込まれた楽曲の数々と、スフィアンの歌声が織りなすアルバム全体の世界観がすっかり気に入ってしまった。こういう叙情的で70年代前半のSSW的世界観を想起させながら、サウンドの組み立て方にはまぎれもなく今の時代に作られた感をしっかり持っているサウンドは、最近気に入っているザ・ナショナルや彼らが関わったテイラー・スウィフトのコロナ3部作なんかと共通する部分だと思うけど、そのザ・ナショナルのブライス・デスナーがギターで参加している、アコギがここでも印象的に使われている詩情豊かな「Shit Talk」はアルバム後半のハイライトになっている。アルバム最後はニール・ヤングの『Harvest』からの「There’s A World」のカバーで、最近亡くなった彼のパートナーのエヴァンズ・リチャードソンを思いながら哀愁満点で歌ってくれるのもなかなかやるせない。ちょっとここ最近のアルバムで聴いてなかったやつも聴き直してみるかな。

23.Joy’All - Jenny Lewis (Blue Note)

毎年この時期になると、アップルミュージックやスポティファイから「今年のあなたのパワープレイリスト」みたいなのが送られてくるのだけど、先日アップルミュージックから来た「2023年あなたが最もよく聴いた曲」として言われたのが何とこのジェニー・ルイスのアルバムのオープニング・ナンバー「Psycho」でした。おかしいなあ、ジェニー・ルイスのこのアルバム、そんなに聴いたかなあ、と自分では全く「そうそう、これ、よく聴いたよな」感が全くなかったので一体アップルはどういうアルゴリズムであのリストを作成してるんだろう、といぶかしく思っていたもんです。まあでもアップルがそう言うんなら一番ではないにせよ、何となくこのアルバムを流してたことが多かったんだろうなあ。まあジェニーのアルバムは前作『On The Line』(2019)も前々作『The Voyager』(2011)も良く気に入って聴いていて、それぞれ自分のその年の年間ランキングの11位と8位に入れてたくらい。彼女が2000年代にリードボーカルやってたライロ・カイリーの頃は全く知らなかったんだけど、『The Voyager』のプロデュースをライアン・アダムスがやってた関係で聴いてみてそのクセがほとんどない、ポップなインディ・ロック・マナーが自分的には刺さったんだと思う。何か飛び抜けて凄い曲が何曲かあって、とかいうんじゃなくて、アルバム全体からジェニー・ルイスという女性の音楽指向性がほんわりと伝わってくるというかそんな感じ。そして今回のアルバムも同様。なぜか前作までのワーナーから離れて、今回は何とブルーノートからのリリースになってるが彼女のスタイルは一貫してて変わってない。

音的にはインディー・ロックと言っても、ハイムとかに通じる西海岸的な色合いが濃くて、洋楽仲間の松本さんの言を借りると、歴史的に遡るとフリートウッド・マック『噂』とか70年代前半のローレル・キャニオンとかそういうあたりにつながっていく、ポップだけど何気に完成度の高いロックサウンドにもなっている、そんな楽曲たち。今回のプロデュースは、アメリカーナの巨匠でクリス・ステイプルトンとかの仕事で知られるデイヴ・コブが担当しているけど、彼はジェニーのこういうスタイルを尊重してか、あまり自分の色を出さず、彼女の良さをそのままレコードに落としているように思う。プロデュース自体はジェニーがインディ・ポップ・デュオのルーシャスのレコーディングをナッシュヴィルに見に行った時に、プロデュースしてたデイヴに逢って、ジェニーから頼んでやってもらったみたいだけど。ともあれ、今回改めて聴き直してみると、やっぱりほどよく気持ち良い曲が並んでいる。うーんやっぱりアップルミュージックで結構聴いてたのは間違いないのかもね。

22.No Thank You - Little Simz (Forever Living Originals / AWAL)

しまった。39位のキラー・マイクのところで、彼の『Michael』が今回の上位40枚のうち唯一のヒップホップ作品、なんて書いたけど、UKのリル・シムズのこのアルバムを入れてたのをすっかり忘れてました。リル・シムズと言えば、シーンで注目を浴びて音楽メディアの年間ランキングの上位に軒並みランクされていた彼女の前作『Sometimes I Might Be Introvert』(2021)については自分は完全に乗り遅れて、各メディアのランキングを見て始めて聴いてみて、その内容の充実度にうーんと唸ってしまったというちょっとしたトラウマがあります。アンテナからこぼれてしまった最大の理由はこのアルバムがUKでは大ヒット(4位)してマーキュリー賞も取ったんだけど、USでは全くチャートインしてなかったこと。決してUKのみヒットの作品を全く聴いてなかったわけではないけど、たまたま彼女の場合自分のアンテナから漏れてしまっていたということで、改めてアンテナの張り巡らし方をもう少し広げなきゃいかんな、と思った次第。

さてそのリル・シムズ、大ブレイクの後の作品が昨年末リリースされていたのを今年になってから知ったので(やはり情報にラグがあったなあ)さっそくゲットして夏頃聴いてた。今回のアルバムもそうだけど、彼女の最大の魅力は、UKのラッパーらしく、R&Bやライトファンクやアシッドジャズなんかをベースに、ある時は浮遊感満点のエレクトロなトラック(「Angel」)や、90年代USヒップホップ的なオールドスクールなトラック(ジュラシック5のベースラインをサンプリングした「Gorilla」)、そしてある時はゴスペル的なコーラスをフィーチャーしたトラック(「Silhouette」「Broken」)と、様々なスタイルのトラックに載せて、彼女独得の訥々としたUKアクセントのフロウでクールなラップを聴かせてくれるところにあると思う。またリリックを全て読み込んだ訳ではないが、内省的で思索的だと言われる彼女のリリックのコンテンツがUSのカーディBやミーガンとかとは根本的に違うのは聴いてて判る。そして彼女のクールなフロウは、一部のUSフィメール・ラッパー達の攻撃的でことさらにフェロモンに訴えてくるラップと違って聴いててただひたすら気持ちいいというのも大事なポイントだ。ヒップホップも含めてブラック・ミュージックの最近なクールな作品は、ジョージャ・スミスとかアーロ・パークス同様、やっぱりUKから来ることが多い、という最近の自分の感触を再確認できた、そんな作品でした。

21.Bird Machine - Sparklehorse (Anti-)

先日、1990年代後半から10年ほど一緒に洋楽サークル「meantime」を運営していた洋楽仲間と呑んでる時に、このスパークルホースのアルバムがなかなか良かった、と話をしたら「そんな名前、何十年ぶりかに聞いたね」と大笑いになった。それもそのはず、スパークルホース名義で2000年代に活動していたマーク・リンカスは2010年に47歳の若さで自ら命を断ってしまっていて、このアルバムはその当時彼がスティーヴ・アルビニと制作していたテープに収録されていた楽曲群を、彼の兄弟のマットとその奥さんのメリッサが中心になって完成させた、10年以上の時を超えて奇跡的に僕らのもとに届けられたスパークルホースの「新作」なのだから。僕らが「meantime」活動期に生涯鬱に悩んでいたというマークはファーストの『Vivadixiesubmarinetransmissionplot』(1995)、『Good Morning Spider』(1998)、『It’s A Wonderful Life』(2001)といった繊細で美しいバラードや、時に激しいインディ・ロック、そして今で言うアメリカーナな楽曲で満たされた素晴らしい作品をリリースしてくれていたが、今回マット夫妻によって丁寧に整えられてこのアルバムに収録された楽曲はいずれもそうしたマークの当時をありありと思い出させる、そんな儚さと切なさに満ちている。

ファースト発表当時、レディへのトム・ヨークが絶賛し、自分たちのツアーのオープナーとしてマークを招いたというエピソード(そしてそのツアー中マークは危うくODで命を落としそうになるのだが)がうなずける、ボーカルをオートチューンで歪ませたノイジーなアルバム冒頭の「I Will Never Stop」やハードな「I Fucked It Up」、寂しさと美しさが同居した切なさがたまらないメロディの「Evening Star Supercharger」、歌うマークの背後でニール・ヤングがふわっと立ち上がるカントリー・ロックの「Falling Down」、60年代ダンヒル・サウンドを彷彿とさせるけど儚さが匂い立つような「Daddy’s Gone」、そしてただただ美しい「The Scull Of Lucia」などなど、とにかくこれだけのクオリティの楽曲が10年も眠っていたかと思うと、マット夫妻の偉大な努力に感謝と敬意を禁じえない。マット曰く「完成してる曲もあったし、ほぼ完成という曲もあった。僕らが手を加えたのは、そこにあるものをより良くするためであって、台無しにしないようにだけ気を使った。残っていたものから最大限のものを引き出したかったんだ」ということだが、この美しくも悲しく、かつ時に怒りのようなものがほとばしっている14曲を聴けば、彼らが本当に最高の仕事をしてくれたことが判ると思う。これを機に今のインディロック・バンド達におそらく少なからぬ影響を与えているに違いないスパークルホースの再評価が行われることを切に望む。

さあやっと折り返しまで来ましたね。何だかんだ言って今回も結構書いちゃいましたが、次の11〜20位、何とか来週前半までにはアップしますのでしばしお待ち下さい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?