2019年 第23回伊豆文学賞 応募落選作

□ はじめに

2019年 第23回伊豆文学賞 小説部門に応募して、見事落選した応募小説です。この時で4回目の落選でした。つくづく才能がないなぁと実感もし落胆もしましたが勇気を出して、再び投稿させていただきます。

伊豆文学賞はそのタイトル通り、伊豆を中心に静岡県にまつわる人物や出来事、場所に限られている応募顕彰小説ですので、自ずとテーマは静岡県に限られます。

最近では地元愛・郷土愛のことをシャレた言葉で、〝Civic Pride〟とも云うそうです。そんな地元ならではのエピソードを時代小説として、執筆いたしました。

その第二段は、若き伊勢新九郎(後の北条早雲)と太田道灌です。

※静岡県沼津市原にある興国寺城址、今川家の内紛に道筋をつけた伊勢新九郎は、

ここ興国寺城主を務めることになりました。

歴史上の人物でとても有名な二人の接点が静岡市駿河区小黒にある八幡山にあったことはご存知だったでしょうか?

恥ずかしながら、太田道灌公のことを調べていて初めて、知りました。

タイトルバックの背景は、その静岡市駿河区小黒にある八幡山公園の最上部、現在は公園と整備されているため山城の遺構である土塁や曲輪、堀切や城戸などは跡形もなく、ここが八幡山城址であることを示すのは、石碑のみです。

でもここで間違いなく、今から547年前の文明8年(1476年)に、伊勢新九郎と太田道灌は八幡山城内で合間見えたのでした。

今川家の跡目争いに発展した相続問題に、両者が深く関わっていたからです。

室町幕府の将軍家を支える一門衆の中で足利家の分家筋にあたる名門・今川家の跡目をめぐる家督相続問題に、

①どのように問題を捉えているか?

②どのように対処しようとするのか?

③どのように解決に導こうとしているのか?

ということは現代でも通じている課題解決の手段だと思うのです。現代に生きる私たちにも参考にすべきところは多いはずです。

両者に決断の時が参ります。

当時も現代でも、お互いの立場や背景にはそれぞれの思惑もあれば利害もがございます。

弁護士や検察官がいない当時、双方の言い分を聞き分け、両者に裁定を下す機関は問注所しかありませんが、全国から訴訟が舞い込むため、鎌倉期でも室町期でも、対応に物凄い時間を要していましたし、武将同士なら武力に訴えることも多い時代です。

鎌倉二代将軍・頼家は双方の申し状を聞き分けていたら、埓が空かぬとして居並ぶ宿老の前で筆を取り、勢いよく真っ直ぐ半分に線を引き、これで解決せよ、と乱暴に言い放ち一同をシラけさせました。

強引なやり方では例え鎌倉期の武家政権でも人心は離れていきます。

両者はどのように決着したのでしょうか?

毎度、落選作品なのでお恥ずかしいのですが、ご興味がお有りになりましたら、ご高覧いただき、ご笑止下さい。

『治者の炯眼《けいがん》』

1.

時は室町の御代。

今から遡ること、547年前のお話。

花の都と詠われた京も今は、荒《すさ》んでいる。延暦13年(794年)に平安京が置かれて以来、684年もの間、日本の政治の中心であり、いわゆる“首都”で、明治維新で東京遷都が発布され天皇が下るまで、首都であり続けた。

※京都御所の北、今出川御門がある今出川通にはかつて、

花の御所と謳われた足利将軍の御所がありました。

清少納言は『枕草子』の一節に、

「冬はいみじうさむき。

夏は世に知らずあつき。」 と、記した。

京は盆地特有の気候で、夏は“脂照り”と云ってそよ風もない上に蒸し暑く、冬の底冷えがする寒さは

共に、京の風物詩であると、清少納言は語った。

その都で越冬する野鳥、とりわけルリビタキの口笛に似たクックックッという鳴き声も普段なら時折、耳にするのだが荒んだ京からは、最近は聞こえて来ない。

ルリビタキはスズメ目ヒタキ科の小鳥。雄の美しい姿の瑠璃色からその名が付いた日本では「幸せを呼ぶ青い鳥」で人気がある。

だが元来の臆病な性格から絶えず周囲をキョロキョロと見回しながら警戒するためか、荒んだ都には近づけないらしい。

季節はもうじき春だと云うのに、ここだけは華やかさが薄れ荒んだ冬が通り過ぎようとしていた。

※ルリ色が特徴的な野鳥です。

康生年間(1457年の3年間)の飢饉、寛正年間(1460年からの5年間)の飢饉で都の庶民は多数の餓死者も出して疲弊していた。

そこへ追い打ちをかけるような応仁の戦乱は9年にも及び、その影響で都の華やかさだけでなく、人心も荒んでいた。

京都御所におわす後花園上皇と後土御門天皇も例外ではない。大乱による御所焼失のため、両皇族とも文正2年(1476年)8月23日より、三種の神器を携えて、将軍御在所の室町第に避難してしまい将軍義政と同居して、変な形での公武合体が実現していた。

室町第は〝花の御所〟と謳われてはいるが何とも皮肉を込めた表現だ。

焼け落ちた邸宅や寺院の通りには足軽や巻き込まれて犠牲になった町民や農民の死骸も野放しなっているため埃に塗《まみ》れ、死臭漂う死骸に烏が集って不気味さが増していた。野犬も彷徨き餌となるものを漁っている。

時は文明8年(1476年)は干支で言うと丙申の年となる。

文明8年の正月は公方・義政と日野富子に漸く授かった嫡男・義尚(11歳)の従三位昇授と美作権守の官位任官があり、花の御所内では華々しい幕開けで一年が始まった。

干支の丙申の丙は、明らかになるという意味があり、申は成長するという意味があり、昔の人はこれまでの日の目を見なかったことが形となって現れ、成長していくという吉兆な一年とされた。

だが花の御所の外では東陣・西陣に京を分断し対立して来ている応仁の乱の溝は複雑に絡み合っている。長引く戦乱の最中に何度か和睦の機運が起こったのだが起こっては消え、消えては起こる和睦機運の繰り返しで、和議の目処が立たないこう着状態である。

そんな荒んだ都の中で浮世離れした館が〝花の御所〟だったのだ。

帝がおわす京都御所も傷みが目立つと云うのに、僅か通り一本隔てて北西の斜め向かいに位置する室町第はほぼ無傷。

現在の区画では京都市上京区に辺り東側を烏丸通り、南側を今出川通、西側を室町通で北側を上立売通に囲まれた東西一町(現在の尺貫法で約109㍍)、南北に二町(約218㍍)だ。2万3千平米に値し、おおよそ7200坪、畳に直すと3600畳ほどになる。

現代の庶民の住宅事情と比較すれば、新築の一軒家が270軒ほど建つ計算になるが当時、武家の棟梁たる将軍の邸宅と呼ぶにはこれでも狭い敷地で、五摂家筆頭の近衛家の敷地に比べれば狭い敷地に、寝殿と庭園を備えた烏丸殿が作られ翌々年に完成した。

※邸内では抹茶と和菓子のもてなしがございました。

入母屋造で桧皮葺きの邸宅は屋根を九つ並び総門・追手門・勅使門を構える。枯山水の庭園に九重の松や石庭が配置されている。米沢市上杉博物館に所蔵される上杉本『洛中洛外図屏風』には将軍邸が詳細に描かれている。

柱などの材質は杉に加え桧も使われてことが都と鎌倉の建築用法の違いである。中世建築遺構の素材は京都が杉と桧の使用が半々に比べ鎌倉のそれは杉が65%を占め桧の使用は10%ほどで、その差は歴然だ。 唯一、時や世上からほんのひととき解放されるべく、庭園に花をたくさん植えたことから「花の御所」と、人は呼ぶようになっていた。

長禄・永享飢饉や戦乱を避け他所に立て替えをし、1458年(長禄2年)十一月に突如、義政は旧室町殿に新しい室町第の建築を決定し、諸大名を集める。永享3年(1431年)の足利義教の先例に倣って、管領・細川勝元と侍所所司・京極持清が普請始を行い、惣奉行は山名持豊と畠山義忠が担当し丸二年かけて完成した。

しかしこの将軍御座の邸宅の不思議さは何重にも堀や郭があるわけではなく、三尺にも満たない浅い堀が周囲を囲っているだけだ。土塀も一丈もあるわけではない。にもかかわらず、御所が焼けたのに室町第を攻める輩が登場していない。

邸の主は第8代征夷大将軍・足利義政だ。

彼は少々困った性分を持ち合わせており、持ち前の好奇心から様々な調停役を買って出てはみるものの、思うようにことが運ばないと、大した思慮も無く直ぐに放り出してしまう飽きっぽい性分を持ち合わせている。

無理からぬこともある。

先々代6代将軍で父の義教《よしのり》は家臣である赤松満祐の子・教康によって自邸で謀殺された以来、室町幕府の政治力や求心力が衰え始めていた。

むしろ、全く政治に関心が無い方が未だ側近たちには好都合だったかもしれぬ。

何分、中途半端な好奇心から発した発露なため、ことが就した試しがない。

加えて、義政と正室・日野富子夫婦は長禄3年(1459年)一月九日に長男を夭逝させてから永らく生まれて来る男子が度々夭逝してしまい、生を授かることが出来なかった。

30代にさしかかろうとする義政の悩みと焦りは後継者をどうするか?が喫緊の課題となってきた。

だが本心は違ったところに在り、実権を握ったまま後花園上皇のように院政を布いて、楽隠居を決め込みたい。

細かく根気がいる実務は魅力が乏しく、若者に押し付けて後見役として責任のない立場で実権だけは離したくないし、生活費に当たる御料も欲しい。

そこで、傀儡政権の執務者に白羽の矢を立てたのが足利義視《よしみ》だ。

浄土寺の僧侶で実弟・義尋《ぎじん》と名乗る通り、幼少期から入寺していた。

6代将軍義教の十男で7代・義勝、8代義政の弟にあたるが実母が違う。

義勝・義政と異なり、父義教の正室・正親町三条尹子《ただこ》に仕える女房で小宰相局《こさいしょうのつぼね》が産んだ子である。

政務の実務が苦手な義政は、とにかく一刻も早く気軽な立場になりたい。

要は気楽な立場で言いたいことだけを言い、意のままに世を操りたいが面倒な責任だけは取りたくないという、誠に身勝手極まり無い御仁なのだ。

それには自分の言うことを良く聞く、幼い実子か世間の荒波を経験していない世俗を離れた僧侶の腹違いの弟がいた。

その義尋を無理矢理に還俗させて義視と名乗らせて、将軍職を継がせようとしたその最中、正室・富子が身籠り実子を授かってしまうのである。

この実子が後の9代将軍・義尚《よしひさ》になるのだが、義尚誕生の間の悪さと成長していく過程で判って来た義尚の奇行の数々が将軍職後継問題を深刻化していき、全国を義視派と義尚派に二分させてしまう要因を作ってしまった。

これに管領・細川勝元が義視を推し、勝元の義父・山名宗全が日野富子と接近し義尚を推し二分する社会に拍車をかけた。

そこに三管領家の畠山氏の政長《まさなが》と義就《よしひろ》・斯波氏の義敏《よしとし》と義廉《よしかど》の家督相続が複雑に絡み、泥沼の抗争に発展していく。

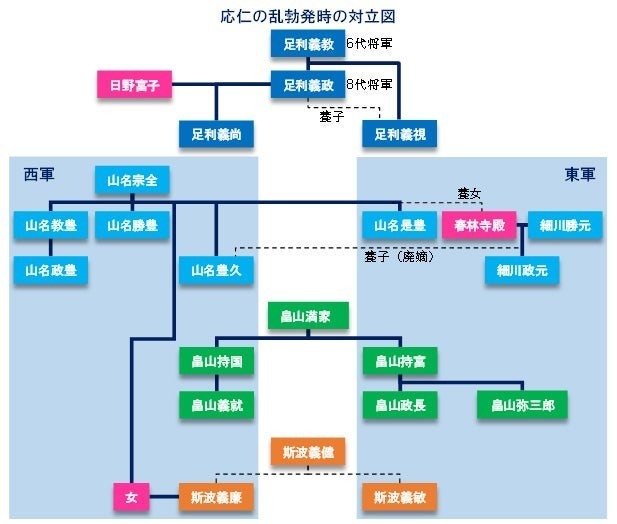

※ググッてみたら、とても解りやすくまとめられたものがありました。

受験勉強の際に、ただでさえ覚えることが多い日本史分野で、この応仁の乱前後の課題が出題されることに備え、誠にややこしい相関関係を図を書いて整理したものだ。

この混乱が災いして京都を灰にした応仁の乱が勃発してしまったと言っても、過言ではない。後に東山文化と称されるほどになった文化への理解と興味を示す義政だが政治への執着心に心を砕くことは少なかった。

※相国寺の通り向こうにある御霊神社の境内に、発端の地を現す看板もあります。

丙申の二月、新暦なら3月中旬、この年の春分は20日だから、曆の上では未だ春到来という季節ではない。

室町第の控えの間、板間の一室で相談らしく、数人の輩が車座になっている。

この輩を眼光鋭く舐め回すが如く、見回す者が中心に居るがえらく若い青年は、身なりや体格がとりわけ貧相だ。食が細いのか、はたまた贅を尽くした食を得ていないのか頬骨は痩け、顎も尖っているがよく噛むのか下顎が張っている。

重い真剣を振り回す機会が多い当時の武将の中で、それほど胸板が厚くなく、屈強な印象はない。

ただよく歩いている所為か腰から下、太ももや足首が太いので不釣り合いな体格である。

一同が会し皆が膝元で眺めているのは土地の絵図面だ。

どうやら、土地の仕置き・相伝についての意見が跳び交っている。

論人の申し出を吟味している。

この所領関係の訴訟審理を担当する引付方《ひきつけかた》を再編し新たに組織されたのが「内談方《ないだんかた》」だ。その構成員が内談衆《ないだんしゅう》と呼び、1番〜5番まで設置され担当地域が決まっていた。

一種の裁判機関であり、世が乱れていても土地相続の問題や愛憎問題など訴訟案件は毎日、山のように舞い込んでくる。

この制度は室町幕府が始めたのが最初ではなく、鎌倉時代の元暦元年(1184年)10月20日に開設し、問注所《もんちゅうじょ》として訴訟を受け持っていて、この形を踏襲している。

初代執事は鎌倉幕府の文官・三好康信で、以来、問注所の執務は三好家の世襲となった。

※ドラマでは小林隆さんが演じておられました。

だが座の中心の青年だけは、容易に口を開かず真一文字に結んだまま、夫々の意見を静かに耳にしている。

鋭い眼光は言を発した者の表情を掴もうと顔に視線が注がれている。

一人が同意を求めた。

「新九郎殿、如何?」

呼ばれてもなお沈思黙考、言葉にしない。

細身の男の名を伊勢新九郎盛時という。後世、彼の名を北条早雲と人は語るが本人は一度として北条姓を名乗ったことは無い。

ただ、号名の早雲は宗瑞と共に名乗ったことが幾度かはある。だから本人の墓の前で、北条早雲と語りかけられても、誰のことかは解るまい。

皆が若き新九郎の発する一言を漏らすまいと聞き耳を立てるため、僅かに膝をじりじりと、躙《にじ》り寄せて来た。

「某《それがし》の愚考より其方は何と思し召しや?」

若いのに人を喰ったような禅問答のような返答ぶりである。

「無可無不可 《かもなく ふかもなし》」

と、新九郎は続ける。

宋代の禅僧・圜悟克勤《えんご こくごん》が、『論語』の中から用いて有名になった。

ー物事の善し悪しを始めから決めつけてはならない。柔軟な発想、先入観を持つなー

との教えだ。

先ずは相手が何を考え、何を望んでいるのかを知るには自身の意見を披瀝したのでは聞き出すことは叶わない。

総じてこの青年が用心深く出来ているのは、禅を幼き頃から慣れ親しんでいたからであろう。

伊勢家は作法の家元・小笠原家と共に有職故実の家として、式典礼法の家元の家柄である。これに吉良家も加わり、江戸時代まで続いた吉良家は赤穂浪士の敵役となった吉良上野介を輩出することになり、今川家も江戸時代には大名家ではなく高家としてその一翼を担いだ。

その中で伊勢家は将軍養育係も歴代に渡って努めて来ており、側近として若君に様々な学問を教示していた。

人に教えを授けることが一番の学びである。

※日本人観光客に混じって外国の観光客が独り座禅を組み瞑想なさっておられたことが印象的でした。

本来なら彼の若さで座の中心で意見を取りまとめる立場にはなり得ない。やはり、伊勢家の家系が青年・新九郎をお目見え付きにさせていた。

新九郎の以前の主だった足利義視の動向を探るべく御台所・日野富子が差し向けた、言わば、スパイ役が新九郎だった。

将軍職の後継たる「判始《はん はじめ》」という儀式を寛正6年2月25日に執り行ったのかと、言えば‥‥。

足利義政と正室・日野富子の夫婦仲も芳しいとは言えず、とかく茶や庭園作りにばかり眼が移り漏癖的な性分の夫と金銭感覚に長け万事、実利的な性分の富子とは肌が合わない。

実弟・義尋を義視と名乗らせ、御所北部の今出川門近くに屋敷まで用意することにした。五摂家・近衛邸にも近い。

寛正5年11月26日のことである。

ゆえに足利義視のことを「今出川殿」と人は読んだ。

ところが、である。

その直後に御台所・富子が懐妊した。

義政30歳、富子26歳の子で当時としては晩産だったが、諦めかけていた嫡男の誕生となった。

義視を後継に選んだ人選に疑問が拭いきれない御台所・富子は義視の存在自体がさらに疎ましくなって来た。

我が身がお腹を痛めていて産む以上、我が子に将軍職を何としてでも継がせたいと考えるのは、世の常・人間の情である。

義視が頼り、義視を支える管領・細川勝元に対し、御台所・富子は勝元の義父・山名宗全に接近して義視排除に暗躍する活動を本格化する。

この義視排除に大義名分を付けるため、将軍義政の養育係だった伊勢定親らが義視に謀反の疑いがあるという噂を流し、殺害までも進言した。

身の危険を悟った義視は細川勝元邸に逃げ込むがその罪を問われて京を追われ近江に逃れ、失意のまま紀伊から伊勢にまで流れ着くことになる。

ただいつの世もやり過ぎて度が過ぎると、反動も激しくなる。富子の威を借り権勢を振るい過ぎた伊勢定親や赤松政則等も失脚したのが「文正の政変」だ。

だが世嗣の嫡男は歴代、伊勢家宗家が養育係を仰せ遣っている。今回も例外を見ず伊勢家が後の将軍となる義尚の養育を担当する。

伊勢の宗家は定親で政所執事の要職にあった。

政所執事もこの頃には世襲として伊勢家が相伝していた。将軍の執務を補佐し助言や相談にも乗るのがその職務だ。

今で言えば、内閣総理大臣を補佐する内閣官房のような重要官僚の一人である。

義弟・伊勢盛定も兄を支え、申次衆として幕府中枢におり、駿河・遠江の武将たちと将軍や政所執事の取次ぎをする。

秘書官のような立場だが直接お目通りが許されない当時の慣習では、将軍と武将の陳情などの拝謁を取り持つ申次衆にも絶大な既得権益を持つことになる。

この義弟・盛定が新九郎の実父で、そのため新九郎も伊勢家の傍流とはいえ、幕府の中枢に居て将軍おそば近くの室町殿で執務をする。

執務は多岐に渡る。

今回は土地境界線に於ける訴訟だ。

土地の境界線は生命線と一緒。その土地から揚がる作物の量で納税額が決まる当時の税制では、土地が広く大きいほど手元に残る。

耕作地の良し悪しで公平性を担保しようと格差は付いてはいるものの、僅かに四段階だ。少しでも豊かになりたければ、土地を広げるしか無い。

まして、当時は土地の台帳は登記制度は杜撰で、測量図は肝心要の測量にもちいる尺が統一されていなかったので、計る役人、測る尺がバラバラだったために不公平感が拭えない。

極めて大雑把な土地台帳とでもいうべきものが申し訳程度に作成されている。治水工事が脆弱な室町時代は川の増水や氾濫による境界線の変更は所有地の作付面積の変位に繋がる。

目印になっていたであろう樹木や畦道も川の流域が大雨による増水などで幾度も流されたりするので、一定していない。特に隣接する村と村の境界線辺りでは紛争が頻繁に起こり、場合によっては農村でも武力に訴えることさえある。

一方は先祖伝来の土地であると主張し、一方は武勲を挙げて恩賞として宛てがわれた土地であると主張し、まさに沽券が登場する。

両者の言い分で折り合いがつかなければ、問注所に訴え出るのだ。

新九郎は静かに申し立ての行方を見守っている。本来なら問注所に訴状を持ち込むのが筋なのだが、訴人はその窮状と共に自らの主張が有利に運ぶよう幕府の関係筋に便宜を謀って貰えるよう陳情に来て根回しを試みた。

いつの世でも我が方に有利に働くよう人脈などを辿って陳情に来たり、根回しに来る。これが人の世だ。

新九郎の側で一緒に訴状の内容を聞いていた役人は面倒くさい話しだと聞いているのか表情は冴えないし、覇気がない。

所詮、ここでの訴訟沙汰は他人事だから付け届けが多い方に身が傾く。

室町時代の土地の境界線に関する訴状ゆえ、簡単には双方が得心する結論には達せず時間だけが浪費している。

そこへずかずかと大きな足音を立てて目通りを願って申次のために文を持ってきたのか遣い番が不躾に入室して来て

「新九郎殿、文に御座います。」

と、きた。

傾いではいるものの明らかに新九郎の態度がぞんざいである。

不躾の態度に憤りを感じたが、己の感情をいとも簡単に読み取られているようでは宮中や室町第の邸内で苦労する。

何せ新参者だ。辛抱が肝要である。

「ご覧のように今は少し手が離せぬ。」

と、会釈して断り頭を座の中に沈めた。

遣い番は自分の役目を早く終わらせたい。青二才の新参者に取り次いで貰えなかったことに少々苛立ったのか?尚も食い下がり

「駿州から急ぎの文であるようで。」

新九郎はまたまた舌打ちしたくなった。

----姉御殿じゃ、こんな気忙しい時に。姉御殿は何かに付け少々大袈裟よ。ーー

伊勢新九郎盛時の姉は北川殿と呼ばれている。

応仁元年(1467年)14歳で駿河国守護8代目・今川義忠の正室として、輿入れをする。

住まいが駿河を南北に流れる安倍川の北側・現在の臨済寺の大岩村近くに館があったので、北川殿と呼ばれて来ている。

禅宗・臨済宗の古刹、徳願寺にあります。

父・伊勢盛定、母方は伊勢貞国の娘で、貞興・北川殿に盛時(新九郎)・弥次郎四人兄弟の長女になる。新九郎より二歳年上の姉なので、癸酉年生まれだ。

癸《みずのと》は生きている者全ての成長に欠かせない水の内、恵みの雨を表すとされている。

壬申生まれ同様に繊細でありながら聡明な美しさが宿るとされている。

伊勢家の家系は代々申次衆を拝命し始めたので、幕府と近しい関係を築きたい地方の国守層には伊勢家の娘を嫁にとの引き合いが引きも切らない。

6代将軍・足利義教の頃には既に伊勢・上野・大舘・畠山氏の四家の出身者でほぼ独占されるが新九郎も含めてそれほど裕福な家系ではない。

出で立ちが貧相な兄弟が多い。その中で、北川殿と呼ばれている姉だけが見目麗しく、絶世の美女と称されていた。

伊勢家宗家の貞親を始め、義弟にあたる父の盛定に叔父の貞国は皆、室町幕府の政所執事の要職にあり、足利将軍の側に控え幼い時から室町殿に縁があった。

今川家は足利氏の支族で「一門衆」にあたる。家督を表す家紋も同じ“丸に二つ引両”、室町幕府に有事が起これば真っ先に上洛して足利氏に助力する言わば、副将軍格の分家。

時々上洛しては参内する駿河国守護・今川義忠が北川殿を見初めて、歳の差はあっても京から連れ帰って来たほどの女性だったから、今川家では大切にされているはずだった。

弟の新九郎にすれば、外見からは判断が出来ないほど、内に秘めたものがあり我が強い。

男勝りな一面を持ち合わせている姉を見初めるに及んで、今川の太守もかなり物好きな御仁よ、と嘲りたくなるのだが姉だから無碍にも出来ない。

姉は時々ふと一抹の不安や孤独感に苛まれることがあるのだろう。気丈な女性ではあるものの流石に駿州は遠く心細くなるのか、輿入れの際に都で別れた実弟・新九郎に時々、文を寄越す。

面倒臭さがり屋の新九郎は姉の文には時として、空を使うことがある。

新九郎は元来、淡白な性分なのだろう。女性を好んで近づけることも無く、さりとて男色に溺れるでもないし、酒も舐める程度で十分なので、酔って自分を見失なうことはない。

孤独癖があるわけでもないが人付き合いが深まると込み入って来て兎角、面倒臭くなる。

それに人付き合いが増えるということは、何かと物入りだ。若いわりに、吝《しわ》い新九郎に取って、何かと出費が嵩むことは頭の痛いことで、出来ることなら余り関わり合いを持ちたくない。

“血は水よりも濃い”。そんなことは先刻承知の姉は兄弟である新九郎のことは他の誰よりも判り合えていると思って、ことを大袈裟に書き立てて注目して欲しいのか相手にして貰いたいのか?

大袈裟に書き連ねて来ては返答を求めて来るのが姉の常套手段で、要は駿州に関心を持ち続け注目していて欲しいのだ。

----姉御は難儀だな。然り乍ら、主・太守義忠公から齎される鎌倉公方や古河公方の動向などもあるので、むげに断れない。----

ただ困るのは義忠公との円満ぶりも認めて来ることがあり、読んでいるこちらの方が赤面する時もあって、今回の急ぎの文もいわゆるご夫婦のお惚気《のろけ》的な文のつもりでいた。

だが参着した使者が普段と少し様子がおかしい。

この場で読まねば、場を辞退しない強い意志が感じられる。

そんなことも敏感に感じ取れる若者なのだ。培って来た経験が苦いも辛いも様々で、伊勢家宗家の取次衆のように、最初から将来を約束されて来たわけではない。

傍流・支流ゆえの不安定さが周囲への目配り気配りが出来るような経験を重ねて来ている。

座の者たちに中座を乞い、立ち上がり少し離れた場所で手渡された文を一読した。

書跡はいつもの姉の字である。

室町三代将軍・義満は京都小笠原氏・伊勢家に今川家の三家に故実を司らせた。有職故実の内、有職とは公家故実を故実とは武家故実を指す場合が多い。

宮中での儀式・典礼・行事・法制・服飾や軍制の規定をなどの伝承のため自ずと、字は覚え書を嗜む。

その家系の娘であるから姉の字は読み易い。流石は取次衆の役目を担う伊勢盛定の娘である。幼少の頃から手習いの一つに習字があったことを思わせる。姉の文には、文を持たせた源五郎と名乗る使者に子細を窺って欲しいとだけ、僅かに記されていただけである。

紙が未だ高価な時代であることもあり、駿河守護の正室とはいえ長々と書いてはいない。また、文を盗まれて言質を残したくないものもある。

それにしても姉にしては、ずいぶん用心深い文だった。読み終えた文をまた元通りに折り畳み始めると、座の一人が新九郎に尋ねる。

「新九郎殿、何とある?」

世には必ず、人の騒動や揉めごとに首を突っ込みたくなる輩がいるが、その輩が事を解決出来た試しはない。自身の好奇心を満足させ、詮索し、物知り顔で人にあれこれと助言を述べるのだが決して味方になってくれるわけではない。

ただ単に、人の不幸は“蜜の味”で、興味本位で視線を向けたに過ぎない。

人の心に潜む奥底の闇は深い。

特に新九郎への風当たりは強い。若い上に大樹・義政や御台所・富子の覚え目出たく御座の間や奥にも時々、呼ばれている。

新九郎には八郎貞興《さだおき》という兄がいた。貞興が文明年間に申次衆に加えられたが早世し、父盛定の所領・備中国荏原荘《えばらのしょう》で半農半士のような生活を営んでいた新九郎が嫡男として扱われるようになり急遽、兄に代わって上京するに至った。

家司《けいし》上がりの古参熟練の者たちから観れば、何とも羨ましい存在であり、僻みたくなる相手だ。失脚できる隙があれば策を労して誑《たばか》ってもみたい。ほくそ笑んでいるか、嘲笑の噂の種にでもしようかとの魂胆が見え隠れし、まさに“下司の勘ぐり”というやつだ。

下司は室町・南北朝時代以降には荘園領主の現地で実務を担う下級役人から自立した存在になり、代わって「雑掌」と呼ばれる新しい職務が生まれ荘園領主から現地に派遣されていく。下司の地位が向上していったのだ。

新九郎は若輩でありながら、単なる後継者ではない。今までの積み重ねた辛酸を舐めた苦労から敏感に感じ取っている。

「ご懸念には及びませぬ。」

新九郎は平然と、涼しい顔で言い放つ。興味本位に関心を寄せる一人の詮索を遮るために、平常心を装い、周囲の思惑を遮断したいため室町第の格天井に視線を移す。慌てると詮索されるので、何気ない表情で使い番にだけ視線を流した。

「文を届けし者は別室にて控えておいでですので一声、労いのお言葉でも。」

「いかにも。」

短い挨拶で応じ座の連中に一言、中座の許しを得てから、腰を上げた。

新九郎を別室に控える源五郎なる者に案内する従者を申次衆《もうしつぎしゅう》といい、御所と室町第を行き来きし連携する役目を担う者を「伝奏《てんそう》」と呼ぶ。

※ファイルは2023年1月20日AM09:50に登載いたしました。江戸時代分は現在、編集しています。完成次第、更新いたします。

伝奏は天皇や将軍への橋渡し役でもあり、鎌倉時代に誕生した「関東申次」にまで起源が遡る交渉人としての横顔もある。時の権力者に奏上するだけの役目のはずなのだが、時として将軍や天皇から助言や相談を受けることがある。

時代が下り江戸幕府の中期、将軍綱吉に仕える側用人・柳沢吉保が権力を握るのと同じ構図が室町幕府にも既に出来上がっていた。

新九郎は静かに申次衆の後について、二間空けた別室の前で立ち止まり、申次衆は片膝を付いて、中で待機している源五郎と名乗る人物に声を掛ける。

「御免、伊勢新九郎盛時殿をお連れし候」

申次衆の格式めいた声に中に居た駿河からの使者が居住まいを正したらしく、着物の擦れる音が微かにした。

「御待ちしており申した。どうぞ」

比較的、若い声のような気がした。新九郎は中に居る体格の良い青年に少々驚きもし、いつもとは違う展開に、戸惑いも感じる。

--------何事や、在らん?

新九郎の脳裏を過る想い、想像もつかぬ。胸の高まりを感じながら、振り返る。

座の者が覗き込む気配はない。

室の障子を静かに開け、中に入ると使者が一礼して新九郎を迎える。その使者が声を発しようとすると、新九郎は暫く黙るよう人差し指を口元に添えた。

申次衆が去り、音を立てず部屋の外を窺い、敢えて頭を振り、目線で誰もが聞き耳を立てていないことを確認すると、漸く口を開いた。

「遠路、遥々大儀で御座った。伊勢新九郎盛時と申す。」

新九郎は源五郎と称する目の前の人物に丁寧に頭を下げ挨拶をする。

彼が禅の悟りを導くべく読んだ公安集『碧眼録』第二十三則にある、

「禅の師は修行僧の一言で修行の習熟度を見極め、一挨一拶《いちあい いっさい》本物かどうかを見抜く力を養い」

ここから挨拶という言葉が生まれる。

師が弟子の力量を確かめるものさしの一つが挨拶で、禅において、「挨拶」は単なる儀礼ではなく、人間力の鑑別だと新九郎は解釈している。

室町第で「今出川殿」に仕えているからと言って、人を見下し尊大な態度に出ることはない。むしろ、控えめで謙虚な佇まいである。

「お初にお目にかかる。拙者は今川家家臣で瀬名源五郎と申す。」

駿河の使者は瀬名氏の嫡男だった。今川氏に仕える側近中の側近の倅だ。

瀬名氏は静岡市葵区瀬名の地名に由来したとされている。旧東海道(現在の北街道)から水梨を経て竜爪山に向かってまっすぐ北に延びる街道沿いに広がり、夕日無し山と称されていた梶原山の麓に、今川家の家紋を配する古刹・光鏡院《こうきょういん》がある。

※今川家の家紋「丸に二匹両」があり、

拝領されたものでしょう。

瀬名氏はここを所領とした。

その瀬名氏の嫡子と確認出来て初めて、声を一段低くし

「何分、邸内での噂には尾ひれ、背ひれが付きます故、用心が肝要でござる。」

と語り、静かに座った。

源五郎も初めて上洛し室町第の様子など窺い知ることなど出来ない。どこか落ち着かない態度であったが、新九郎の所作が落ち着き払っていることに一種の感動を覚えた。

この青年、なかなかに切れるかも知れぬ。

源五郎もまた、新九郎の慎重かつ用心深さに理解出来る聡明な若者だ。互いにその力量の一端を垣間見え、安心した。

「都での争いごとも小康状態のようで‥」と、上洛して来た感想を話しの前置きにしようとしたが新九郎が手を挙げて制止し、

「仰せ遣って来た趣きは如何?」

と、単刀直入に本題を切り出した。瀬名源五郎もその方が手っ取り早く本題に入れて煩わしくない。

瀬名氏は今川氏に古くから仕える地元豪士の代表格である。「西奈」と書いて《せな》と名乗っていたこともある。静岡市には現在、瀬名も西奈《にしな》の地名が残る。

瀬名氏の祖は今川氏二代目の範氏を支え続け歌や文才も秀でた実弟・貞世だ。九州探題で辣腕を振るい過ぎ、時の将軍・義満に疎まれ晩年は失脚してしまうのが五代前のことだ。

その嫡男が姉・北川殿直々の伝言は重い。彼は正座から胡座に変えながら新九郎ににじり寄り静かに言上した。

「さればで、御座る。

主・今川義忠が今月六日、遠州塩買坂にて横地・勝間田残党に急襲され討死。」

第一声を聞いた際は声を上げそうになった。

源五郎が遠路わざわざ伝えに来た話しだけに俄に信じ難い内容だった。

だが源五郎の堅い表情には嘘が無さそうであった。

塩買坂《しょうばいざか》。

そもそも姉の夫である義兄の今川義忠が遠州に兵を繰り出すことは、姉の文で報せが届いていたので新九郎の記憶の片隅に有った。

※現在は正林寺に繋がる道が「塩の道」として、御前崎→相良→小笠→掛川→森町→佐久間→水窪へ北上する通商ルートでした。

ただその文には苦戦を告げるものではなく、ほどなく勝つような楽観論が披瀝されていたから、義忠の非業の死は驚きだった。

「横地・勝間田氏と言えば尾張の斯波氏に与した者でござろう?」

「如何にも。」

室町第で申次衆見習いのような立場であったが、都に集まる情勢は頭にある新九郎だ。

「身内に二心有った者の手引きなるか?」

新九郎の素朴な疑問だった。

「さに在らず。横地・勝間田を鎮無した後の帰路とのこと。迂闊でござった。」

源五郎とて、主の非業の死というあり得ないことを伝えに来たとの想いがある。

「慢心か。」

溜め息混じりの青年の率直な感想は源五郎を深く傷つけ、眉を顰《ひそ》めた。

-----そんなことを申されては身も蓋もない。

落命した義忠にも言い分は有った。

もともと、今川家の初代・範国は尊氏公から直々に遠江の守護を拝命し、並み居る南朝方を調略して駿河の守護も尊氏公から直々に拝命され兼任するに至り、両国を治めて来た。

範国は寵愛する貞世に駿河守護職を与えようとするが固辞して、実兄で嫡男・範氏に譲り、自らは遠江守護を得た。

その後、貞世は弟・仲秋に遠江守護職を継承した。貞世は九州探題で辣腕を振るい過ぎて中央から疎まれ失脚し、尾張守護・斯波義将に遠江守護を奪われて以来、遠江守護職は斯波氏が握っていた。

この斯波氏がここ最近、駿河にも触手を伸ばそうと挑発を仕掛けて来ており、若き秀麗な嫁の前で虚勢を張って出張った単なる領土拡張路線を邁進しての衝突ではない。

背景には今川義忠が応仁の乱の際、東軍方の細川勝元に援軍したため、西軍方で勝元の義父・山名宗全は斯波氏を応援し今川家を背後から牽制し義忠を苦しめようと画策した。

言わば、遠江守護職への復権は今川家に取って守護職任官の原点でもあり悲願であった。

----所詮、他家者には判らぬことか。

と、愛想を尽かすところだった源五郎に新九郎は穏やかに言い放つ。

「鹿苑院殿も罪作りな御仁よ。」

鹿苑院殿とは金閣寺を建立し日宋貿易で巨万の富を得た三代将軍・義満の法名で、貞世失脚と斯波氏の遠江守護職を命じた張本人だ。

源五郎としては、瀬名氏の嫡男とはいえ一介の地方豪族の倅に過ぎず、中央の批判は許されないから、恨みめいた口は開けない。

ただ今日に至る問題の原点を判った新九郎には上京した真意を語るしかない。

「本日、罷り越したのはこの機に乗じて不穏な動きが在るからに御座る。」

源五郎は上京の真意の核心に触れた。新九郎は源五郎の話しを黙って聞く。

「聡明なご嫡男・龍王丸様は未だ若輩。」

そこで新九郎は遠い空でも見上げるように天井の格子を眺めながら、実姉の子のことを尋ねた。

「龍王丸様はお幾つになられたか?」

-----姉が駿河で身籠った文が届いたのは何時だったか?そう、故郷・備中荏原に居た頃だ。それから程なく、兄が亡くなり上京した‥‥。

「数えで六つに遊ばされ申す。」

----そんなになるのか。他人の子の成長は速いものよ。

感慨に浸っていた新九郎とは裏腹に源五郎が曇った表情に変わったのは今川家存亡の危機は、龍王丸を家臣一同が盛りたてていかねばならぬこの時。

この機に乗じて己の立身出世の権勢欲にのみに目が眩み、龍王丸の存在に異を唱える者の出現は嫡子でありなながら幼少の龍王丸を取り巻く家臣たちと北川殿にとっての憂いとなった。

「北川殿のご心痛はいかばかりか?」

源五郎の表情はより一層、暗くなった。

2.

ここに、今川家跡目争いに繋がる兆候が現れ始めた。義忠が病弱であったなら、早くから後見役を選んでいただろう。だが思いも寄らない義忠の死は突然、跡目相続の難題を今川家に突きつけた。

室町時代の争いはこの跡目争いの縺れが要因という特徴がある。

今川家も他家と同様に継承問題が度々起きる家柄だ。

新九郎の姉・北川殿にとって不利な状況下にあるのは家督を狙う人物だ。

「龍王丸様を誰が軽んじておいでなのか?」

新九郎にも凡の察しはついていたが具体的に云って欲しかった。源五郎は頭を擡げて、

「叔父の小鹿範満殿とその舎弟」

と、吐き捨てるような物言いだ。

小鹿範満。

駿河南部の有渡山麓に肥沃で平坦な農地が広がる小鹿地区を領するため小鹿姓を名乗るが今川範満として幕府に時折、献上品を上納していた。

龍王丸とは叔父にあたり、範満の父・範頼の母方は扇谷上杉氏定の娘であることから、扇谷上杉家は、範満を影に日向に支援して来た。

扇谷上杉家にしてみれば関東から伊豆・駿河に影響力を持つことで、一定の発言力を持ちたいとする大人の事情を隠さない。

幕府から一定の距離を置く存在の伊豆・堀越公方とも関係があり、弱体化した室町幕府に対抗心と隙を狙っていて、取って変わってもいいという野心を隠さない。

「よもや、扇谷殿が出張ることは?」

との新九郎の先を見る予想の問いに力なく首を横に振る源五郎を眺めて、事態の深刻さを痛感した。

今川家の内紛に託《かこ》つけて扇谷上杉氏が介入して来たら山内上杉氏も黙ってはおるまい。そんなことになったら、京での応仁の乱は和睦どころか、さらに混迷の度を増し、駿河や伊豆でも戦火が広がる。

「我らが掴んだ話しでは上杉定正殿は範満支援に前向きだとか。もし、駿河に出張ったならば、今川家は真っ二つ‥‥。」

公方様(義政)や今出川殿(義視)に取り次ぐ役割の中で、新九郎も小鹿範満の名は知っていた。

義忠存命中は「今川範満」として公方様に文を出し、献上品などの付け届けも贈っていたので、熱心に義忠公を支えているものと、新九郎の目には映っていた。

一縷の淡い期待を源五郎に向けてみた。

「だが、扇谷殿の関東も何かと騒がしい」

実は関東は京での応仁の乱より十年も速く鎌倉府の足利方と上杉方の戦乱「享徳の乱」でほぼ関東全域を巻き込んでいた。

※鎌倉には扇谷上杉家の邸宅跡を示す石碑もあります。

何かと中央の幕府に対抗心を剥き出しにする鎌倉府に嫌気がさしていた幕府は今川氏に山内上杉氏への助力を要請し、後詰めとして三島まで出陣したことがあった。その逆をこの機会にしてやろうじゃないか、ということか。

その過去を思い出し、同意したしたかったが力なく源五郎は頭を横に振る。

「3年前の11月に扇谷上杉の当主・政真《まさざね》殿は五十子《いかっこ》陣を攻略の際に討死。嫡男がいなかったので、一家老臣の評定にて新たに上杉持氏殿の三男・定正殿を擁立するが、この男がなかなかの食わせ者‥…。」

五十子とは広大な関東平野の北方で上杉軍の最重要拠点だった。現在の埼玉県本庄市にあたる。“板東太郎”の異名を持つ利根川沿いの台地に平城が築かれており、この五十子城の攻防に扇谷上杉氏と山内上杉氏の当主も何度なく在陣し、対峙して来た。

「政真殿は24歳だったと、もれ承る。ならば、定正殿も若いのか?」

「聞くところによると、文安三年生まれのはずゆえ、数えで28歳。この分別定まらぬ未熟者を10年にもわたり扇谷上杉氏の家宰職を担う太田資長殿が支えてており申す‥‥。」

----太田資長。人は彼を太田道灌と呼ぶ。

彼の名にすかさず、新九郎は反応した。

「太田資長殿⁉︎ 道灌殿のことか。道灌殿が出張るのなら、手強い。」

「いかにも。」

無精髭が何本か残る顎を手で撫でる源五郎は力なく頷くが、表情は相変わらず冴えない。

太田道灌の知略と名声は、京の都にも行き渡っている。

彼は扇谷上杉氏の実力者で家宰(執権・執事を兼務)を務めた太田備中守道真の嫡男でこの年、40歳。

武勇に優れただけでなく人望もあって文才もある。とりわけ築城の名手として名声の他に、「足軽」という戦うスペシャリストを組み入れる為、しきりに人夫を徴発して軍政改革を断行し、戦略戦術にも長けている。

太田道灌は農閑期に素人集団の農民を招集しての戦いには土台無理があると実感して来た。

戦費調達も道灌自らが代官として、相模・武蔵南部に広がる鶴岡八幡宮領への「反銭《たんせん》」を徴発することも断行した。この前例のない税の賦課に在地も八幡宮も反発しつつも、道灌の勢威を恐れて渋々受け入れている。

中学の歴史で習った「不輸不入の権』、つまり10世紀頃から「不輸」とは宗教勢力傘下の荘園や皇室の荘園・御厨を中心に租税回避のタックス・ヘイブンの特権を認めさせて来た。

また、「不入」とは警察権を伴う官吏が荘園や御厨に入国出来ない一緒の治外法権の特権を認めさせて来た。この動きは中世ヨーロッパにもあり、西洋史では「インムニテート(Immunitas)」と言われローマ帝国時代から認められている特権だ。

道灌の勢威はその特権も厭わず伊勢神宮領の相模大庭御厨・武蔵飯倉御厨にも年貢未納への対処を迫った。

アンタッチャブルな領域にも臆せず対処する道灌の実行力は京に居る微力な守護ではなく道灌を頼って徴発した。

それだけの勢威が有りながら、主君・上杉定正を立てて当主の座を狙わない。この謙虚さと実直さが不気味な存在として、際立たせている。

「某が北川殿に仰せ遣って罷り越したのも龍王丸様擁立のご助力を願いたいという次第でござる。」

ここがわざわざ上京した本意であると源五郎は、厳つい大きな手を衝き、深々とお辞儀をする。

新九郎とて、何とかしたい。

説得されるまでのことはない。龍王丸様擁立に力を貸したい。姉の懇願と若き嫡男が姉の実子だから、だけではない。

足利家も上杉家、連枝の管領職を拝命する畠山家に隣国の斯波家も宗家嫡男と親戚筋の跡目争いで家中が分断され闘いに至る。跡目争いを無くすには長子相続が多分、いいのであろう。

この上、副将軍とも言われる今川家まで割れてしまっては〝争族《そうぞく》〟の火種が全国に蔓延する。

何とかせねばと、判ってはいるが新九郎には若さゆえ、道灌のような勢威がない上、周りに人もいなければ金もない。

----正直、困った。

八畳もない狭い部屋で二人の若人が悩む。気づくと、明障子をからっ風が時々叩いていた。と、そこへ摺り足で近づく音がしたかと思うと、先ほどは別の申次衆が

「伊勢殿は居られるか?」

と、外から尋ねられる。入居するのは憚られたのだろう。

「ここに居り候。」

「大樹が御呼びだ。直ぐ、参られよ」

「承知仕った。直ぐに参る」

二人の思考は妙な形で打ち切られることになったが新九郎は却って好都合だと感じた。

大樹《たいじゅ》。

将軍の唐名で、八代将軍義政のことだ。

邸内の何者かが大樹に申し添え、様子を窺い知ろうとしたに違いないのだが、今回は上奏する手順が省けたので不問にすることにした。

源五郎に目配せをすると、立ち上がり声を潜めて

「実は大樹は余り、範満殿を好いておらぬ。場合によっては、ご助力いただけよう。」

新九郎が発した意外な一言は、源五郎にとって京までの長旅の疲れを一掃させるに値するものだった。

さらに加えて飄々とした新九郎が何の気負いもなく源五郎への一言は驚愕の発言だった。

「瀬名源五郎殿。付いて参られよ。大樹へ直かに窮状を申されては、如何に。」

「何と、宜しゅうござるのか」

と、云って一足先に立ち上がり、気後れする源五郎を置き去りにしてしまいそうな佇まいとなった。

いくら戦乱の世とはいえ、一介の田舎侍の倅がおいそれと、大樹にお目通りできるものではないことぐらい、承知していた。

その分、動作が緩慢になった。

体躯は源五郎の方が立派だ。日頃から武道の鍛錬も怠らないのであろう。腕っ節も太く力強い。侍らしい倅だ。対照的に大した体格も良くなく華奢な伊勢新九郎なる者、単なる阿呆かそれとも心根が太過ぎるのか。

「源五郎殿、何をしておられる?」

新九郎は源五郎の所作に少々苛立ちを覚えた。新九郎が「せっかち」なのか?それとも源五郎が穏やかなのか?

そうなのだ、やはりそうなのだ。

駿河の国衆は何かと長閑かである。優雅と言えば聞こえは言いが何処か鈍い。時は自身が動作に入るまで待ってはくれないのだ。

拙速でもいいので時流に乗りながら、機を捉え幸運を掴まえにいくしかない。

「折角、大樹が御呼びならこの機を逃すことはあるまい?」

と、尋ねながら源五郎を促す。

「なれど、‥‥。」

だが源五郎には明らかに躊躇の表情が出る。

「大樹はここだけの話し、父君に似て意外と気難しい御仁。機を視て上奏するが得策だと、拝察する次第。それが今でござる。」

新九郎は八代将軍・義政をそう視ていた。

義政の父は“籤引き将軍”と揶揄された六代将軍・義教。その成り立ちとは裏腹に儀式や作法に厳格で、遅刻や筋の通らないことにも容赦なく厳罰に処した。修業先で世話になったはずの青蓮院《しょうれんいん》の宗派・天台宗比叡山への対応も容赦のない過酷なものだった。

※知恩院の隣りにありました。

青蓮院の庭園は粟田山を借景に見事な作庭が施され、相阿弥の作と言われている。梔《くちなし》や馬酔木《あせび》を点植した彩り豊かな庭に宸殿・小御所・華頂殿に本堂が連なる殿舎内で育ったはずだが山門討伐として麓の町坂本も炎上することを厭わない。明智光秀が信長の命で比叡山焼き討ちを実行する138年前に義教は近江守護・六角持高に命じて焼き討ちにしてしまう。

結局最後はその苛烈さから家臣の赤松満祐の自邸に招かれ、招宴の際に殺害された義教。義教も義政も庶子で、しかも幼い頃に父が謀殺されるという悲劇が幼少からの彼を気難しい人物に仕立て上げた。

伝奏・取次衆・政所執事など所詮、事務方の役人は、上席たる将軍の使用人だから将軍の機嫌を損ねることは自身の仕事を進めて行く上で妨げになる。

天候の予測同様に重要な察知能力が必要だ。

だが察知能力を感だけに頼ることは危険である。現況の情報を得て判断することが肝要だ。

「源五郎殿、お任せあれ。良き方がおる」

と、訝る源五郎を伴い大樹がおわす御座の間の次室・控えの間に寄った。

3.

部屋の主の名は松田和秀という。

年齢不詳で一見、涼しい顔で職務を熟し旗色を示すことのない世渡り上手な一面を持つこの中年男性は見るからに欲得世上の浮世離れしているように映る吏僚だ。

これが役人の処世術であろう。

室町幕府奉行人の筆頭・公人奉行《くにんぶぎょう・人事担当官》に任ぜられ、応仁の乱以後に政所寄人《よりうど・訴訟評定に参加する役人》の筆頭・政所執事代となった有力官僚だが虚勢を張らない。

出は相模松田家にも繋がる家系なのだが聡明で諸事に激高しない和秀に将軍義政の信頼も厚い。主義政が東軍の細川勝元に与して東軍方と鮮明するに連れ、数秀も東軍方に傾く。

また、源平藤橘の家系で分類すれば松田家は平氏、新九郎の伊勢氏もまた平氏の流れを汲んでいる。

そんな役人風情の松田には珍しく、新九郎という外連味のない若者を好いている。

「松田氏、大樹はおわし候や」

「その声は伊勢の小倅か?入られよ」

入室すると、新九郎は団栗頭を掻きながら苦笑いし、松田和秀に顎を向ける。

「何時まで経っても小倅呼ばわりじゃ。」

「小倅は小倅よ。」

松田は顔も揚げずに筆の手を止めない。

「今日は何用だ。」

他でもないと前置きしながら

「大樹が御呼びだそうだが逢わせたき御仁がここに‥‥。」

すると、ようやく額を揚げ新九郎背後の青年に視線を送る。

「何者だ?」

「駿河太守が家臣・瀬名一秀がご嫡男、源五郎殿に御座る。」

松田の顔色を新九郎は探った。取り次いで貰う松田の奏上加減で源五郎の印象は変わるというものだ。

悪くはない。でも余り良くも無さそうだ。表情から悟られまいと役人の生理的感なのか、他家の争いごとに巻き込まれないように、ポーカーフェイスを決め込む。東軍・西軍の一方に加担しないよう細心の注意を払っているのがこの男だ。

武力を持たない役人の生き抜く智慧であろう。

「大樹がお聞きになりたいことがあろうゆえ、入られるが良い。」

和秀は顔を上げずに平然と何喰わぬ顔で、筆の尻骨で御座の間を指す。

新九郎はこの所作に彼なりの賛意があると感じ好感触を得た。

応仁の乱の最終番、東軍やや優勢とは言うものの、こう着状態が続く都の情勢では役人として旗色を鮮明にすることは出来ない。

新九郎は静かにお辞儀をし、御座の間に向かい源五郎はただ背後でいそいそと付いて行くだけである。

「よいのか、新九郎殿。」

声を潜めて話しかける源五郎に振り返り様

「拙者は良いと判断した。それでよい。」

新九郎は和秀の役人が見せるぎりぎりの態度表明だと判断した。

何が何だか判らないまま源五郎は新九郎に連れられるまま、御座の間に入った。

二人は入るなり畳に額を擦り付けるが如くお辞儀をする。

御所風を真似て、簾はあるが捲れている。

一際甲高い声で二人の背中に声が架かった。

「新九郎か。苦しゅうない面を上げよ。」

室町幕府八代将軍・義政の声である。

義政の声に促され二人はゆっくりと上体を起こし正面を見据えた。そこには義政の黒い束帯姿が凛々しくある。

源五郎は初めてのお目見えだ。

「新九郎、水臭いではないか。

駿州から遥々来た来客を紹介せえ。」

こちらから水を向けるでもなく、義政特有の好奇心に救われた。

「恐れながら申し上げます。こちらに控えしは駿州太守・今川義忠が家臣で瀬名氏の嫡男、瀬名源五郎に御座います。」

二人は再び促されでもなく自然に義政へ敬意を込めお辞儀をする。

「かた苦しい挨拶は抜きじゃ。遠路遥々の上洛は大義である。」

大樹・義政の機嫌がよくますます救われる。

新九郎は薄々大樹の機嫌がこのところ良いのではないかと推察している。

正室・日野富子との間にやっと授かった嫡男・義尚が数えで11歳になる。その義尚が夫婦揃っての朝廷工作が実り、昨年四月に正四位下に昇授でき、九月には参議となり公卿の仲間入りを果たしただけでなく、今年正月六日には従三位、美作守の官位を授かった。

後継者たる世継ぎを諦めていた夫婦には願ってもない吉事が続く。

それが無ければ、いくら新九郎とておいそれと大樹には近寄れない。

「お初にお目にかかり至極光栄に存じます。瀬名源五郎に御座います。」

凛々しい若武者姿の源五郎に義政が

「駿河守もさぞかし、心丈夫よの」

と、労ったつもりが二人の顔が冴えない。流石の義政も敏感に表情を感じ取り

「如何した。憂いでもあるのか」

新九郎はこの一言を待っていた。こちらから跡目争いの話したのではウンザリされる。何事にも相手が関心を示さねば、単なる愚痴にしか聞こえず、逆効果だ。

「大樹。恐れながら申し上げます。」

「新九郎、苦しゅう無い。有り体に申せ」

「さればで、御座る。ここに控えし源五郎の申し出に因れば、駿河太守の義忠公が去る二月六日、遠江の横地城・勝間田城を陥とした後、塩買坂にて討死。」

※菊川市高橋の塩買坂にある古刹・正林寺にあります。

新九郎は一呼吸入れた。偏(ひとえ)に政治への関心が薄れ始めた義政の関心を買う為だ。

「横地・勝間田両氏の背後には遠江守護の斯波義廉殿がいることは必定。‥‥」

すると、もうそれ以上は聞きたくないとばかりに義政は手に持つ扇で話しを遮るような仕草をして

「それだけのことでわざわざ上洛したわけではあるまい?」

と、結論を急がせた。白瓜のような穏やかな顔つきが特徴だが案外、せっかちである。

「亡き義忠公の御嫡男・龍王丸様が幼少であることをいいことに、今川家の寝台を我物にせんとする不届き不埒な者が幅を利かせ始めた由。その窮状を聞くに至りました。」

新九郎が大樹に申し開きをしている間、源五郎は一言も口添えせず、上体を傾け只管( ひた すら )に深々とお辞儀をし続ける。

「新九郎。要は今、駿州が割れておると言いたいのだな?」

義政は手に持つ扇で新九郎を指していた。

「御意。」

新九郎もさらに頭を下げた。プライドが高い義政のこと、余分な説明は不要だ。

「駿州は、誠に惜しい人物よ。実は、駿州と余は同い年で、守り本尊は普賢菩薩よ。」

義政は傾いでいる二人の青年に思わぬ話しを口にした。

守り本尊とは、生まれ年によりご加護下さる御守本尊が居ると言われている。武将は特にこの手の謂われに弱い。

普賢菩薩は釈迦如来の右脇侍。白像に乗り理知・功徳・衆生を生死の苦海から救うとされ智慧の文殊に対し慈悲の普賢とも言う。

「駿州には世話になっておる故な。」

義政は回想しながらが云った義忠への恩義とは東軍に与しただけでなく義政の命に従い、御所の警護に上洛したこともあるのが今川義忠で、割れる上杉氏への増援の命に後詰めとして駿河から三島まで軍を出したこともある。

「家督継承に横槍をいれる不埒者は誰ぞ」

義政は手に持つ扇で肩をとんとんと叩き始める。この所作が将軍としては軽く映る。

「龍王丸様の叔父・小鹿新五郎範満殿。」

この時、初めて源五郎はお辞儀しながら、怒りを抑えつつ大樹に応えた。抑揚の効いた返事に義政が反応する。

「あぁ、あの小賢しき輩か。」

義政の顔を背けながら吐き捨てるようなもの言いは、もう少しで彼奴は好かんと付け加えそうな勢いだった。

最近、新九郎は感じている。義政はどうやら“うつけ者”を、装っているのでは?と。

父・義教の非業の死と七代将軍で兄義勝の早世が関係しているのではないか、とも思う。

だが、馬鹿ではない。

義政が手がけた新築された室町第の庭。後の東山慈照寺に繋がる作庭の卓越さは非凡だ。

「余を取り入れようと、御台所や勝光に賄を贈る輩は多いようだが言上あるなら直接、新九郎ように申して来るがよい。」

義政が吐露した中に、本音が垣間見えた。

言うまでもなく御台所とは正室の日野富子であり、勝光とは富子の兄・日野勝光のことだ。勝光は正長2年生まれで47歳、富子は永享12年生まれなので36歳になっていた。両人は足利将軍家の「家外交」を担う。権威はあるが金がない義政と「足利」というブランドを巨万の財力で支え、東西の武将に発言力がある富子と勝光兄弟。

その兄弟がこのところ、西軍方と思われた富子が勝光と、この財力で長き渡る応仁の乱の終戦工作を積極的に相談し始めている。

実子義尚への権限委譲が現実味を帯びて来たことに加え、蓄財を成して来た勝光が病弱になり、死期を悟り始めた気配がある。

室町第の邸内での専らの噂は足が速い。

そんな雰囲気を察し、身を乗り出して頼ろうとすると充てに出来ない一言を平気で口にし、掴みどころが無いのが義政だ。

「だがな、余は銭を持たぬ。最近は何事にも銭が先立つ御代と成り果てた‥‥。」

義政と云う人物の判らぬ一面だ。だが新九郎はこの人物を本能的に理解出来たのだろう。

まさに、機は到来したと感じた新九郎、

「大樹。」

と、義政の表情を見ながら一呼吸を置く。

「大樹にしか出来ぬことが御座います故、お願いの儀が御座います。」

そう言われて、持ち上げられては流石の義政とて悪い気はしない。

「何ぞ、有り体に申してみよ。」

二人の遣り取りを再び源五郎はお辞儀しながら静かに見守る。ここは新九郎に任せた。

「されば、大樹がご出馬の際にお召しの陣羽織と御旗である軍旗を大樹の“名代”としてお借りしとう存じます。」

義政は新九郎の意外な申し出に一瞬たじろいだが、待てよと考える。

足利氏の軍旗は『応仁武鑑』にも登載されている。長さ七尺二分・幅四尺一分で、地両面白錦・日輪金箔に桐墨書の注記があり、復元された軍旗は古河歴史博物館にあるという。

凡そ212㌢×121㌢の旗には金箔の日輪の下に桐の家紋が描かれている。

足利家の家紋は代々「二つ引き両」と桐。二つ引き両のデザインはシンプルで、丸に太い二本線が横に引かれているだけの判り易い家紋で、陣羽織の衿に刻まれている。

だがその家紋が表す意味は雄と雌の龍が仲を違えず世を纏めるという深い意味がある。この「二つ引き両」は連枝と言われる足利家の身内とも言える家系の吉良・今川だけでなく瀬名氏までもがこの家紋だ。

駿河の家督相続は単なる一地方氏族の派閥争いではない。山内上杉・扇谷上杉両氏が家督相続を機に介入することを安易に許してはならないのだ。

なぜなら、今でこそ上杉家は四氏にも分かれる家柄となったが元は源氏の傍流で家臣。

主家の領主選びを家臣の家柄が介入する。両氏が関与するということは、室町公方の威光が鈍り、政治的な後退に繋がる。

新九郎の申し出は労力も省け支出も抑えられそうで悪い計らいでは無さそうだ。

「それだけでよいのか?でも何かと入り用であろう。」

「御意。」

痛いところを衝かれ若い二人は、見合って苦笑いを浮かべる。

想いだけでは事が進まぬ。そこに具体策がないのが若気の至りと言えよう。

青年二人の純粋な想いが義政に通じた。

「よかろう。だが陣羽織と軍旗だけでは心細いであろう。余が一筆認める故、書を御台所や不埒者に見せるがよい。」

義政は筆と紙を持って来させ、さらさらと一筆啓上する。最後に義政の花押を印す。

室町将軍が発給し自ら花押を据えた直判の書状形式を『御内書《ごないしょ》』と呼ばれる。軍勢催促や戦功を賞するものが多い。御内書以外には幕府文書である御判《ごはん》御教書《みぎょうしょ》・奉行人奉書・幕府御教書があり、御内書作成には伊勢氏や大舘氏・蜷川氏などの幕府役人が携わっていた。

足利家・二引き両が描かれた桐箱も家司が持って来て書と共に新九郎に手渡された。桐箱の中身は「二引き両」の御旗と陣羽織だ。

それを恭しく授かり、

「恐れ入ります。必ずや、話しを纏めて参りますゆえ、ご安心下されますよう。」

と、新九郎は口にし、義政を安堵させた。

二人は御座の間を辞し、次に御台所の奥へ向かった。源五郎は場所が判らないから新九郎の後を静々と付いて行くだけである。

「新九郎殿。首尾は如何に」

と、小声で尋ねるのが精一杯だ。

新九郎は僅かに振り返って、再び

「源五郎殿、お任せあれ。」

と、ニヤつくだけだ。

室町第は御所ほど広くはない上、部屋数も多くはない。細かい説明なども出来ぬまま、御台所・日野富子と女御たちが控える奥に来た。流石に奥には富子を別として、見目麗しい女性たちが富子の諸事を支えて慌ただしく行き来する様は地方氏族の奥とは違う。

「新九郎に御座います。」

威儀を正してから中の富子に来訪を伝える。

中から女性とは思えぬ比較的ふくよかな声で

「お入りなさい。」

と、返して来た。

その遣り取りで新九郎が如何に御台所・富子の許に通っていたかが窺い知れた。

新九郎は再び物怖じせず奥へ入って行く。源五郎はここでも躊躇いがあって当然だが、彼は時々義視の様子を富子に伝えに来るから、富子も女御たちも新九郎とは顔馴染みだ。

新九郎は小脇に抱えず両手で恭しく「二つ引き両」の桐箱を持って入室する。奥には恰幅のいい富子が座っていた。

薄い涼しげな瞳に鼻筋が通っているが輪郭は四角く、顎が出ている。華奢で見目麗しい女御たちとは一線を画するがこの女性が室町幕府の“影の財務大臣”だからだ。

二人が入室して来るなり、富子は薄笑いを浮かべ、側に控える女御たちに同意を促す。

「新九郎、家臣でも養えるようになったのですか?」

扇で歯を隠すよう笑いを堪える。富子は相変わらず貧相ななりで入室して来る新九郎に体格が偉丈夫な源五郎の取り合わせが可笑しかったので、からかってみたのだ。

「御台様もお人が悪い。家臣では御座いません。ここに控えし御仁は駿州・今川家家臣の瀬名源五郎殿におわします。」

源五郎は披露された際に改めて深くお辞儀をした。日野富子も初めて謁見する。

周りの女御たちが見慣れない源五郎に少々興味が湧いたらしく、ざわついた。

「悪く思わんでおくれ。桐箱を持参したゆえ、きっと大樹の大命を授かって来たのであろうから、その者を家臣かと早合点した」

珍しく富子が戯れ言を口にする。二人は女御たちが見合う中、富子の前にゆっくりと座り深々とお辞儀をする。桐箱は新九郎の前に置いた。

「何用ですか。」

「御内書に御座います。」

御内書は白い立派な和紙に包まれている。ただこの当時は未だ、糊付もないので封緘はない。

封緘を始めたのは、ずっと後のことで豊臣政権下で辣腕を奮った石田三成だ。

さすがの富子も御内書の中身を改めようとしないため、新九郎は控える源五郎が上洛した経緯の要点を説明し、大樹への懇願も聞いていただいた。

「駿州まで割れそうな佇まいなのですね」

富子は兄勝光の容態が日に日に悪化していることも憂慮していた。

「で、私に何をしろと仰せなのです。大樹は、兵は出せませんよ」

各地の騒動を和睦に持ち込み、京での長引く戦を周りから治めようとしていた時期だった。畠山義就は河内・大友政弘は周防など自らの領地に引き上げて貰わねばならぬ。だが只で動けるわけはない。

「大樹も京を離れるわけには参りませぬ故、某が大樹の名代として駿州に赴きます。」

新九郎は源五郎共々改めて深く頭を下げた。

源五郎はというと、義政の時と同様静かに新九郎の後ろに威儀を正し控えている。

次第に富子の表情から笑顔が消え、普段の澄ました厳しい顔に戻っている。

「ご苦労をおかけしますね。でも、駿州に出向く算段は出来ているのですか?」

富子の視線は新九郎にじっと注がれている。彼女には小手先の芝居じみた演技は通じない。

「さればで、御座る。6ヶ月で90貫。」

新九郎は咄嗟に見積もり言い切った。

富子のような利殖家に“ざっと”とか“おおよそ”というような曖昧で根拠のない数字は忌み嫌う傾向があり、富子は当時の女性ではそれが際立っていた。

----同道する頭数を六人、年内に決着する。

当時の貨幣単位・銭は銅銭一枚が1文、1000文が1貫文で日宋・日明貿易により中国王朝発行の銭を輸入していた。90貫で現在の貨幣価値に直すと900万円ほどになる。

往復の駄賃も加味すれば、遊んで暮らせる含みは無いギリギリの費用だ。

新九郎の父・伊勢盛定も経済的に困窮していた。二年前には具足を20貫(200万円)で売却しているほどだから、息子の無心に応えられるわけが無い。新九郎の伊勢家は親子で貧乏だった。

「物入りですね、新九郎殿。要は無心ですか。簡単な額では御座いませんよ」

普段、細い目尻の富子が一段と薄くなった。

不味い展開だ、傾いでてる源五郎は出資を断られるかと、思い肝を潰している。

稀代の悪女との評は、源五郎も聞かされている。迂闊な発言はさらに、立場を悪くする怖れがあるので、ひたすら傾いでいた。

新九郎と源五郎の真剣な表情をつぶさに見比べられている。幸いしたのは源五郎だけは引き攣った顔を見られなかったことだろう。

先ほどまで囁き合っていた周囲の女御たちはいつの間にか口を鉗み、静かになって緊張感が部屋を覆い始めて来た。

僅かな間、奥が静粛に包まれる。

呼吸する鼓動さえ聞こえて来そうなくらい、部屋は張り詰めた。

新九郎は富子が口にするまでじっと、辛抱強く待つことにした。

会話スキルで言う“間”を取る技術、つまり『空間時間というギャップ』を創る。

人は会話の中で、間がない話しはいつしか退屈してしまう。“間”を持つことは怖いものではあるが、効果は絶大だ。

沈黙の間は、富子との我慢比べである。富子は新九郎の反応を見極めたいと視線を注ぐ。

視線を感じているはずの新九郎だが涼しい顔で富子を見つめ返し、意に介さない。

まさか、老練の申次衆ではない目の前の青年が富子を計り、間を活用していようとは思ってもいない。少々せっかちな富子の方が沈黙に辛抱出来ず、折れて口を開いた。

「新九郎殿、六ヶ月は長い、三ヶ月で駿州を纏めて参りなさい。」

富子の決断は夫義政より早く的確だ。

「三ヶ月‥‥。」

新九郎は僅かに顎を揚げた。青年の顔は富子が乗って来たと感じ、狼狽するより挑戦的に映ったので、試したくなった。

「三ヶ月で纏めて来るというなら、300貫出しましょう。

それで足りぬというなら、書も認めます。

いいですか、新九郎殿。

遅き役目は誰にでも出来ます。役目は速きに為すこと。香の抜けた茶などを届けるのは役目にも贈答にもなりませぬ。」

役目は今で言えば、仕事であり事業とも言える。遅い仕事は誰でも出来るから、速い仕事をするよう専念せよとのことだろう。

新九郎はピンと、来た。

時々、今川義忠の名代として叔父・小鹿範満が付け届けの品を富子や勝光に贈答した中に、茶なども含まれていたことがあったのであろう。

鎌倉時代に頼朝が伝馬制度と主要街道の整備に着手していたので、東海道の行き来は他の街道より計算出来た。

京までの早便は通常の日数で二週間ほど掛かるところを四、五日で届ける。その分、運賃も三倍掛かり何かと吝い範満のこと早便ではなく、然したる指示も付けずに茶を単に贈っていたのであろう。

誠意や熱意無く、ただ単に品を贈っただけでは逆効果になる時もある。

「畏まって候。有り難う御座います。」

新九郎は再び平伏した。源五郎は吊られて平伏はしたが、ただただ呆れるばかりである。

富子の挑発に乗ってしまった感があるが当の新九郎は軍資金を得て、ご満悦だ。

富子の挑戦に乗った以上、役目を一刻も早く着手すべきと、決心する。新九郎はゆっくりと立ち上がり、辞去しようと片膝を立てた際、新九郎の満足そうな顔を観て心配になった富子が問いかけた。

「新九郎殿、其方が邸内で聞き及んだことを含め、小鹿新五郎範満と申す者を如何に思う?」

この時、後ろに控えていた源五郎が久しぶりに頭を上げて口を開けようとするが、空かさず新九郎が手で遮るようなジェスチャーをしながら、

「新五郎殿は香の抜けた山葵を平気で届けるような武将に御座います。」

山葵は既に室町の御代では現代と同じように薬味として行き渡っていた。山葵の使用が確認される最古の資料は飛鳥時代まで遡る。飛鳥京遺構から出土した木簡に“委佐卑”とあり、これが山葵を指していると言われる。

新九郎の比喩に満足した富子はつけ足した。

「二引き両の桐箱は伊達じゃありませんよ。」

御台所・富子は肝が据わっている。

その豪胆さで荒くれ武者とも動せず渡り合う。お淑やかな京女が多い中、異色の存在が富子を悪女と言う評で覆っているが本人は今回も意に介していなかった。

新九郎は舎弟・伊勢弥次郎等六人を郷土の備中荏原荘から呼び寄せ、瀬名源五郎の案内のもと、駿河国小川《こがわ》にある屋敷に着いた。ここに駿河府中の今川館から逃げ延びて来た若き龍王丸と北川殿が匿われている。

※現在は、この石碑のみが小川城址を示す唯一のモニュメントです。

小川の屋敷は現在の焼津市小川にある。

駿河府中とは安倍川と高草山から満願峰に伸びる山々が自然の要害となっている。

150号バイパスを焼津石脇から三ヶ名《さんがみょう》に下り西小川の交差点別名不動明院前を右折し、住宅街の中を貫く遊歩道にひっそりと跡を示す石碑と教育委員会設置の案内板があるのみだった。

“小川の法永《ほうえい》長者屋敷”の名で知れ渡っていて、山城ではなく見渡す限りの平地に築かれ小川城というより屋敷に近い。

高草山の前に控える石脇城からおよそ一里(約4㌔)南西に位置する。

規模は東西240㍍南北200㍍、菱形のような邸の周囲を幅四丈(約12㍍)ほどの堀で囲む。深さも四尺(約1.2㍍)ほどある立派な堀だ。北・東・西曲輪が外郭で中に二ノ曲輪・一ノ曲輪の内郭の二重構造で構成され、堅牢である。

この館主が“山西の有徳人”小川法栄長者と号した長谷川次郎左衛門政宣《まさのぶ》その人である。

資料に因れば、この時47歳。法永長者が帰依する林双院《りんそういん》第二代住職・賢仲繁哲《けんちゅう はんてつ》の要請があっただけではない。

※焼津アルプスと呼ばれる高草山の中腹にあります。

小川城の長谷川政宣は小川姓も名乗る。一族の小川藤兵衛尉長重、別名長谷川長重が同道し今川義忠が塩買坂で討死の際に一緒に戦死しているほどの堅き主従関係でもある。

長谷川氏は此処を拠点に清水湊と共に、室町時代から“小河津《こかわづ》”と呼ばれた小川港で三重の津を往来する海運で富を築いている。

余談だがこの長谷川一族は、その後徳川と武田が衝突した際に、一族が二分し武田側の子孫は没落するが徳川側に与した長谷川正長( まさ なが )は三方原の合戦で討死し子・正成が取り立てられ幕臣となり、八代下る末裔に江戸の火附盗賊改め・長谷川平蔵宣以《のぶため》“鬼平”に繋がる。

懐かしい姉弟の再会は十年近くも経ていた。龍王丸には二つ上の姉がおり、新九郎は初めてこの姉弟を見て、自らと北川殿との関係に重なった。

北川殿と二人の子の御前で新九郎と舎弟・弥次郎と共に同道した六人が一斉に平伏した。源五郎は一足先に帰省していて久しぶりの面会だ。

北川殿と龍王丸を強く牽制するため関東から小鹿範満への来援があったことを知らされた。

京での話しの通りになったことを新九郎と源五郎は知った。

「太田道灌殿が300騎で駿府に入られ上杉定正殿の名代として犬懸氏も300騎の加勢。」

と、新九郎等に伝える。

小鹿範満の応援に600騎も集まったことになるが新九郎は僅かに7人。小川屋敷の一部では落胆の色を隠せない者もいた。

新九郎は小川屋敷内の空気を全く意に介せず、飄々としている。

源五郎も流石に口を開いた。

「新九郎殿、先発隊のお役目ご苦労様です。後発隊は何時到着なされるのか?」

「いや、これだけに御座る。」

と、新九郎は真顔で首を横に振った。

落ち着き払っていた姉の北川殿も首を傾げたて、弟に尋ねる。

「新九郎、加勢はこれだけですか?」

「いかにも。旅の垢でも落したら早速、各地を探って参ります。」

この遣り取りを聞いていた宿老の関口という武将が堪らず新九郎に諭すように話す。

「小鹿範満方は応援に600騎も関東から駿府に罷り越しているのですぞ。」

「あいにく、身共には議論している間は御座らん。」

周囲を突き放すような物言いは反発も覚悟の上だ。数のことは事前に解き放っていた密偵などの情報から聞き及んでいる。

新九郎の体つきが痩せ細っていることも手伝って、極めて頼りなく映っている。

長谷川法永は静かに聞き入っていて、一言も発しない。ただ、六人をしっかりと見極めようと観察に余念がない。

「来ていきなり、不躾の願いではありますが長谷川殿。何人かお借りして喇叭の役を手伝って頂きとうござる。とりわけ、扇谷上杉氏の家宰・太田道灌殿を中心に。」

長谷川法永は即座に回答する。

「お安きこと。手分けしてあたろう。」

長谷川法永も商売柄、独自の情報網を持つ。

交渉相手を太田道灌に絞ったことで、若輩ながら新九郎の審美眼の高さを見抜いた。

法永は商売人の顔も持つ。

一瞬にして目の前の人間が商いの関係を結べるか、信頼出来る人間かを嗅ぎ分けられる嗅覚がある。商売人特有の強かさを顔の下に持ち合わせ、新九郎がただ単に、大樹の名代として桐箱を持参しただけではないと、実感した瞬間だ。

到着して間もなく、荷を解き垢も落とさず同道して来た六人を舎弟・弥次郎を残して各地に散らばせ情報収集にあたらせた。

弥次郎も元服して大人だ。この場の雰囲気の悪さは肌で知る。兄に小声で

「兄者、良いのか。あんな口の聞き方をして。知らぬぞ。」

心配そうに語りかける。お前もか?と嘆きたくなるのを抑えて新九郎も小声で応える。

「こちらも大勢で着到してみよ。小鹿勢との全面戦闘に陥るが必定。

ここ駿河を京の二の舞にしてはならぬ。」

伊勢新九郎、細身の身体に宿る熱意を吐く。

新九郎は京・室町第で応仁の乱の全容を観て来ている。各地の家督継承が絡み合うと退っ引きならない事態に発展する。

その末路が焼け野原となった京だ。

足利家の菩提寺・相国寺や京都御所でさえ灰塵となり、ここ駿河を京の都と同様、焼け野原にしては成らぬとの想いがある。

--------助力は『二引き両』の桐箱だけで良い。

若き龍王丸様が駿河の太守として仰ぐとき、焼け野原の復興からが最初のお役目では余りに不憫だし、罪無き民衆に迷惑をかける。

伊勢新九郎という武将は、領主としての厳しい一面も示しながら民衆への目線というものを持ち合わせる奇特な一面があった。

やはり、自らの生い立ちが貧しく、塗炭の苦しみを味わって来たからであろう。

心配そうに見つめる姉には笑顔を見せ

「北川殿、お任せあれ。」

と返答しながらお辞儀をすれば、思いがけず龍王丸が新九郎に

「新九郎、お願い。」

六歳の子ゆえ、辿々しい一言が精一杯だ。新九郎等にはこの一言で充分である。

「龍王丸様、過分なお言葉、有り難き幸せ。

この新九郎、身命を賭して奉公します。」

再び、深くお辞儀をし、部屋を退出する。

例え姉であっても嫁いで今川家の正室ともなれば、安易に姉とは話しかけられない。

5.

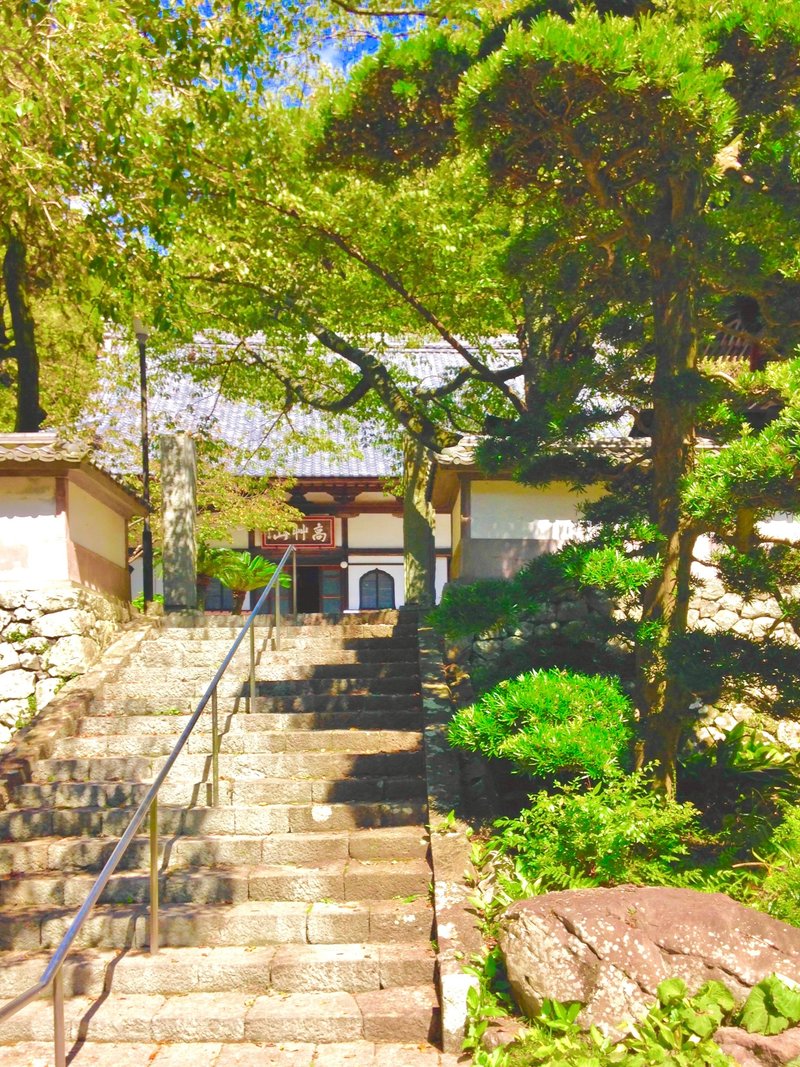

小鹿新五郎範満を支援に駿河に下向した太田道灌は駿府府中の南、半里の距離、八幡山に居る。

太田道灌、諱は資長《すけなが》。

※ここには現存する最古の三嶋曆の曆本があり、三嶋曆の研究に役立っています。

幼少期から鎌倉・建長寺に学び足利学校でも学問を修めた。兵法に精通し管領の細川勝元に兵書を贈るほど教養高い武将として名高い。

八幡山は標高63㍍・南北500㍍ほどの小高い丘で、今川氏四代目の範政がここに応永14年(1411年)に八幡山城を築いた。

※小高い丘の上に、八幡山城がありました。

東方・小鹿範満の館まで半里、安倍川を経て持舟城(現・用宗)も一里強を見渡せる。

駿府に初めて着陣し、この駿府の要所に陣を構える太田道灌の戦術眼は卓越している。三百騎がこの八幡山周辺に構えるが八幡山城に繋がる登り口はとりわけ警護が厳重だ。

そこへ伊勢新九郎と名乗る若輩者が六人で警護の門番へ押し掛けているという。

二、三度来ては追い払い再び来て粘っており、使い番が困り果て本丸・本陣に委細を伝えに上がって来た。

何しろ煩わしいという。

使い番の伝令役の疲れ切った顔を見て、その様子が見て取れる。床几に腰掛けていた太田道灌が関心を持ち、

「どれ、その若き者をここに案内せよ。」

と、水を向けた。周囲が諌めようと

「良いのですか?刺客かもしれませぬ。」

「刺客ならば、その方らが打ち捨てい。」

道灌に話せば、馬鹿げていると取り合わず新九郎たちを本陣へ連れて来させた。

道灌の周囲は新九郎と弥次郎に瀬名源五郎を観て、さらに騒がしくなる。どこの若造かという批判めいた目つきなり厳しい視線が容赦なく浴びせられた。この周囲の雰囲気を鎮めるため、道灌は手に持つ軍配をゆっくりと持ち上げる。

この軍配は鞣革《なめしかわ》製黒漆皮塗で中央に書かれた「種子」から放射線状に月と十二支を配し、外側に朱色の円点が描かれている。陰陽道の吉凶を占う図柄で道灌が戦場で好んで用いていた。

すると、どうしたことか。

今まで騒がしかった八幡山の本丸本陣の幕内が波を打ったように静まり返った。新九郎に控える二人は猛獣使いの技を観るかのようだ。

太田道灌率いる兵の練度が判る。

静まった気配を感じ新九郎は京からわざわざ持参して来た「丸に二引両」の桐箱から御教書を恭しく取り出して、道灌に控える従者に渡しながら、厳かに語る。

「拙者、室町殿奉公衆一番衆・伊勢新九郎盛時と申し、これに控えるは今川家宿老瀬名氏の嫡子・源五郎殿に舎弟・弥次郎と申す。」

三人は夫々頭を深々と下げ挨拶をする。

道灌は従者から御教書を受け取り、目を通してから三人の顔を繁々と見渡して道灌も返す。

「身共は扇谷上杉定正が家宰・太田左衛門大夫資長である。

今は五年ほど前に出家し、法名では静勝軒《じょうしょうけん》道灌《どうかん》と号す。」

エラの張った四角い顔から発せられる野太い声と共に、三人には圧倒的な存在感だった。

この御仁があの噂の太田道灌か。

身が縮み上がる思いだ。

遥かに格上の人物だからと臆することは出来ぬと新九郎は自らを奮い立たせる。

その様子を見て取りながら、道灌は続ける。

「陣門番供が其方等の来訪を粗略に扱ったと聞く。先ずは非礼を詫び申し上げる。」

と云い、ゆっくりと道灌は三人に頭を下げた。青年たちはいささか面を喰った。

全国に名が知れた有力武将が目の前で、弱冠20歳そこそこの青二才にまで謙虚に詫びることが出来るこの潔さと肝の太さ。

改めて、太田道灌の人としての器の大きさを思い知らされた。

「で、身共に何の御用でござろうか?」

と誤っておきながら平然と用向きを尋ねる。

道灌ほどの人物なら、話さずとも凡その察しは付いているのだが敢えて、若き三人たちの本心と度胸を試している。

無鉄砲な度胸だけでの面会なら追い返すことも考えている道灌だ。

世の中には“内弁慶”のような口先だけで生きている輩がいる。道灌は新九郎の度胸と実行力をこの場で計っていた。

新九郎等が通されて膝まずいている本陣の入り口付近は屈強な家臣たちに囲まれ、睨まれている。この家臣たちは京の応仁の乱より十年も前から関東平野の中で繰り広げられている戦乱の修羅場を掻い潜って来た強者たちだ。彼らの発するオーラは鬼気し迫る迫力があった。また、背後にも警護の番が二人、長槍を持って仁王立ちして微動だにしない。

源五郎などは体格の割に肝が小さく、この場の雰囲気に呑まれて小刻みに震え、弥次郎は頼りにしている兄を見つめるだけである。

新九郎はここに至って、道灌に試されていると敏感に感じ取り、自らを鼓舞した。

心理学でこれをレジリエンス(resilience)という。

元々はストレスと共に物理学の用語だった。ストレスとは「外力による歪み」を意味し、レジリエンスは「外力による歪みを跳ね返す力」を表し近年、精神医学界で「復元力」とか「耐久力」という意味で使われ始めた。

「我らが三名、ここに参った用向きは他でもない、御嫡男・龍王丸様とご母堂・北川御前の御処遇についてで、御座る。」

居並ぶ家臣たちと道灌の中にあって、口が開けたのが不思議なくらいだった。口の中はとうに乾いていて、声は普段より上擦っているが普段の声を知らない道灌たちだから、幸いだった。

「世間話ならともかく、今川家の行く末のことなら、其方等が話す資格があるかを先ずは拝見したい。」

道灌は交渉ごとの代理なら信任状を見せよと、慎重な姿勢も見せる。百戦錬磨の道灌は単なる武将ではなかった。

新九郎は手に携えて来た『二つ引両』の桐箱と居並ぶ家臣たちが囲む机に出し、

「二つ引両の桐箱には大樹ご愛用の陣羽織と足利家の軍旗、中には先程の御判御教書の他に公人奉行・松田和秀の添状もございます。」

普段、目にしたことがない黒漆塗りの桐箱を一目見ようと何人かの家臣たちが覗き込む。

「添状を拝見したい。」

当時、地方は未だ若干だが大樹の御教書には効果が微かに認められる。御教書の他に幕府奉公衆の添状も有れば、公人奉行の代理という立場になる。

新九郎は待ってましたとばかりに、桐箱から添状を恭しく取り出し、道灌付きの伝令再びに渡す。

伝令は首座に着く道灌に公人奉行の添状も渡し、静かに下がる。

添状を拝読した道灌は暫く黙った。

黙考するかのようである。こんな時は道灌の補佐役すら声をかけない。

どれくらい、時が経ったであろうか。

八幡山の周囲の水田には稲作の支度のため水を張り始めていて時折、微かに蛙の鳴き声も聞こえて来る季節になっていた。

暫くすると、

「伊勢殿、我ら300騎、犬懸氏300騎がおめおめと関東に向け、踵を返す分けにはなりませぬぞ。」

道灌の発した言葉に新九郎は交渉の妥協点を探る譲歩の匂いがする。条件次第では折れても良い、と聞こえた。

どうやら、道灌も本気で戦を望んでいるわけではないらしい。

戦わずに済むならそれに超したことは無く、要は筋が立つよう、道灌の面子と費用の工面に都合がつくか、ということだ。

腹案があればと、尋ねている気がした。

「さればで御座る。

小鹿範満殿は義忠公のご存命の折から、今川家御為に名代を買って出てご尽力を為されておいでの由。その想いは片時も変わらぬことでありましょう。なれば、若き嫡男・龍王丸様を後見し、元服までは館の主として役目を全うしていただきたいと存じまする。

元服後は龍王丸様がご当主になられた後、然るべきお役目でご処遇なさるということでは如何でしょうか?」

仇敵に等しい範満は討たず、処遇すると新九郎も譲歩した。

小鹿範満をここで罵倒して、討つことなどを滲ませれば、纏まる話しも纏まらない。

今度は道灌が譲歩する番であるがこの腹案に道灌が載って来るか、である。

「龍王丸殿は数えで、お幾つに遊ばす?」

道灌も長期展望が出来る武将だ。

小鹿範満と龍王丸の年齢差を確認する。

「数えで、6歳になられました。」

事実だけを披瀝した。

聡明であるなどと身贔屓な発言をすると、却って道灌を将来への不安材料とさせるので控えたのだ。

ただ、各地から持ち寄った喇叭や密偵が新九郎に齎した話しは付け加える。

「義忠公は齢40を過ぎてから子を授かりました。大樹も嫡男誕生を諦めてから30で子を授かりました。

聞けば、道灌殿の御正室も臨月が近いとか。

なれば、道灌殿とて人の親。歳を取ってからの子は一層、愛おしいとか存じます。

義忠公の想い、ご配慮願いとう存じます」

道灌は新九郎の掴みと度胸に感じ入った。

言われるまでもなく、道灌も嫡男誕生を諦めて養子を迎えていた。

だが天からの授かりものの嫡男誕生という慶事を迎えることが今年、漸く出来そうだ。

奇しくも今挙げた三人の環境は似ている。

さすがの道灌も顔には出さなかったが弱いところを衝かれた格好だった。道灌の返答が無いところへ新九郎が畳み掛ける。

「道灌殿、帰路の駄賃は御台所様より預かって来ておりまする駄賃と御台所の書がございます。

些少ではございますが御台所様より預かりし、300貫をそっくりそのまま献上仕ります」

麻袋に包まれた銭と書を取り出した。

道灌は銭は手にすることなく、御台所・富子の書を受け取って、内容を見た。

「この書によれば、その駄賃は伊勢殿が御台所から承りし駄賃のようだが‥‥。」

「身共が頂戴すれば、私利私欲で動いたと言われまする。」

新九郎は一貫も懐に入れず、道灌にそのまま渡すと言ってのけた。

欲が無い。

だが欲が無い時ほど強くなる時がある。

道灌は半ば呆れた。呆れたが潔い。

今度は太田道灌の胆力を若き伊勢新九郎が試している。

それを言われて、道灌の腹は決まった。

やや間があってから、

「ならば、普広院殿に肖《あやか》り、富士の物見遊山と洒落込むとするか。」

と言い放つ。

普広院とは大樹・義政の父・六代将軍義教のことで、3代将軍・義満を見倣って富士山の遊覧に出かけたことがある。

粋を美徳とし、“山吹の里”の逸話を持つ道灌はゆっくりと床几から立ち上がり、

「皆の者、帰陣の支度に着手為されよ」

と、新九郎にも初めて笑顔を見せて、八幡山城に構えた本陣をたたみ、関東への帰路支度を始めた。

「伊勢殿、中々の才覚、感服仕った」

道灌ともあろう武将が若き新九郎にも頭を下げる謙虚さと潔さに新九郎も改めて腹の底から込み上げてくるものを感じ入りながら、

「道灌殿こそ、天晴れでござる」

と、平伏して、二人の会談は血を流すことなく終えて、今川家の家督相続は一件落着した。

後日談

その後、太田道灌は共に来静した犬懸政憲と共に駿河を撤兵し、長尾景春の乱では同調するよう働きかけがあったがきっぱりと断り、主君定正のいる五十子の陣に赴き、長尾景春を討ち扇谷上杉家の隆盛に汗を流した。

道灌の大活躍によって扇谷上杉家の勢力は増す一方で、主君定正は道灌の声望がますます高まることを危険視するようになった。

新九郎との会談の10年後の文明18年7月26日(1486年8月25日)、主君定正の糟屋館に招かれ入浴後の風呂場から出て来るところを定正の命で曽我兵庫に急襲され、道灌は刀も持っていなかったため応戦出来ず、深傷を負いながら糟屋館近くの洞昌院の門前まで逃げたが、山門が閉まっていたためその場で止めを刺された。その際に道灌が発した

「当方滅亡」

は、余りにも有名な一言で、主家扇谷上杉家の将来を案じたのである。

享年55歳。

法名は「大慈寺殿心円道灌大居士」。

没後、洞昌院ご住職・傑山祖英は、山門を取り払って、以後二度と山門を作らず、寺院を開けたままにし、現在に至る。

※言い伝えのように、古刹である洞昌院には山門がありませんでした🙏🏻

道灌の予言通り、道灌暗殺後に扇谷上杉方から多くの国人・地侍が敵対する山内上杉家に流れ、上杉両家の長年に渡る抗争の幕開けとなった。

それから七年後の明応3年9月13日、伊勢新九郎は今川家の家督を継いだ龍王丸、改め氏親からの援軍も伴い関東へ遠征し、両上杉家の内紛に加担した。

その際であろう相模国伊勢原にある洞昌院に参拝し、大山阿夫利神社に向かう参道にあった五霊神社に太田道灌を合祀した。

道灌の七回忌のつもりであったのだろう、太田道灌は北条早雲の手によって、神になった🙏🏻

「完」

※神社由来を示す看板には、創建が大同元年(806年)と、ありました🙏🏻

あとがき

北条早雲と太田道灌は、静岡に繋がりのある方々でした。北条早雲は伊豆韮山に韮山城を築城し晩年を過ごし、亡くなると箱根湯本にある早雲寺に埋葬されます。

太田道灌の末裔は、その4代後・太田重正が徳川家康に支え江戸時代には幕閣となり、それから6代の後の太田資愛《すけよし》は、遠州掛川5万石の城持ち大名となり、老中にまで上り詰めました。

官位は従四位下・摂津守。墓所は静岡県三島市玉沢にある日蓮宗の古刹・妙法華寺にあります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?