<連載小説> 沈み橋、流れ橋

―明治・大正・昭和 一族三代のものがたり―

第1章(8)

幕末から明治の始めにかけて大阪の経済は大きく落ち込んでいたのだが、それを救ったのが明治十(1877)年に勃発し、半年以上も続いた西南戦争である。大阪は政府軍の兵站基地として港も活気づき、戦争景気に湧いた。それでも外国との貿易はすぐには伸びなかった。この商売、当初は人気がなかったようだ。

大阪の発展に大きく貢献した五代友厚の良き女房役であり提言者であった実業家、加藤祐一の『交易心得草』(前編)はこう述べる。

「交易に人気のすすまぬは、交易はしてもせいでも、是迄の家業にて十分なりとて、手だしをせぬ人、或は新規の事に手出しするは家風になき事也など、姑息なる論をたててせぬ人などある故也」。

大阪商人たちは意外にも、交易に慎重・保守的であったのだが、駒蔵に限ってはそうでなかった。新し物好きというだけでなく、時代の変わる潮目を見抜く感覚を元来持ち合わせていたのかも知れない。明治7(1874)年、梅田駅開業とともに鉄道は神戸まで延びた。駒蔵が初めて神戸の地を踏んだのは、近江屋当主になってからだが、そのときの興奮をずっと後まで覚えていた。陸蒸気に乗り込んだ我が草履が初めて床を踏みしめる感触、「上等席」に腰掛けたときの一級市民になったかのような気分の良さ、出発進行の汽笛はまさに新時代への祝砲に聞こえた。そして終着駅の神戸には、開かれた港があり、外国人居留地があった。

近頃は、曽根崎界隈のごちゃごちゃした通りを闊歩する西洋人に目を見張ることもあるが、海に面した神戸の居留地には、大勢の西洋人や弁髪の清国人が、幅の広い石張りの道をゆったりと行き交っていた。時折、裸の雲助が駕籠を担いで往来するのに出くわすのも、おかしな風情であった。いつも見上げる大阪のそれとは違う高くて広い空がどこまでも続き、海からの潮風が鼻腔をくすぐった。初めて見る光景に駒蔵は心がざわざわし、いつかこの海の向こうに行きたいと願った。そしてその瞬間にはっきりとわかった。番頭に商いを口移しで教わる商家の時代は完全に終わったのだ。

それで新しい会社を作ることにした。貿易会社をである。明治十五(1882)年、春のことであった。

ところで当時、居留地内には鑑札なしに日本人は入れなかった。駒蔵がそのとき入れたのは、茶屋通いのおかげである。その一年ほど前から駒蔵は、曽根崎新地に入り浸るようになっていた。老舗の大旦那に「近江屋はんも、これくらいの遊びはせえしませんとな」と初めて連れて行かれて、最初から芸子や仲居連中にめっぽう可愛がられた。駒蔵は五尺五寸と大柄ではないが、それだからかえって背筋がぴんと伸びて姿勢が良い。窮屈な洋服で来る客もいるなか、着流しを好み、上質の紬を着こなして茶屋通いすればよくもてた。何より金払いが良かった。いまでは一人でふらっと出かけられるまでになっていた。

神戸居留地に行ってみたいという思いは以前からあったところに、茶屋で知り合った油問屋のご隠居から、息子が清国との貿易に手を出して居留地に出入りしているという話を聞き、すぐに自分も出入りできないだろうかと頭を下げた。駒蔵は若い芸子のみならず年長者にもやたらと気に入られたから、ご隠居が口を利いてくれて、なんなく油屋の番頭と居留地を訪れることができたのだった。

活きない金はない。遊んだ金も必ずどんな形であれ自分に戻ってくる。駒蔵が学んだ商いの極意であった。しかしそうした極意の多くは大番頭の佐助の口移しとも言えるから、これまで続けてきた商いの方式をすべて捨て去ることもやはり正解ではないのだろう。駒蔵にもそれはわかっていた。それでも彼の目は、未来しか見ていなかった。

近江屋ではこれまで、多品目の竹製品をひとつひとつ丁寧に選別し、得意先に卸してきた。丁稚から入ってその仕組みを学び、実践してきた奉公人たちにとってみれば、新しい会社で“社員”というものになって何をどうせよというのか、不安でたまらない。

「社名は、しょうえいしゃ、と言う」

駒蔵はこれからは社員となる奉公人を、店に全員集めて言った。

「だんさん、それ、どないな字書きます? どない意味でっしゃろか?」

社員を代表して佐助が尋ねる。

「正しく、栄える。そのとおりの意味や。新しい会社にぴったりやろ?」

社名は前の晩に寝床でひらめいた。「近江屋」の看板を下ろすのはひとまず延期することも決めた。先代の徳兵衛は健在だったし、母も元気だ。駒蔵自身に感慨は微塵もなかったが、いくら時代が変わったとはいえ、養子の十一代目が屋号の火を消す役割を演じるわけにはいかないと思ったからだ。いまさら新しい商売は勘弁、と言う年長者だけをそのまま近江屋に残してこれまでの得意先を担当させ、小学校で読み書き算盤以上の教育を受けてきた丁稚や手代は、正栄社の若手社員として配属することにした。そして近江屋の二階を事務室に改装し、「正栄社」の看板を新しく掲げるのだ。

「ほんで何をどこへボウエキしますねん?」

“貿易”の意味もよくわからない者から声が上がる。

「ブラジルに送んねん」

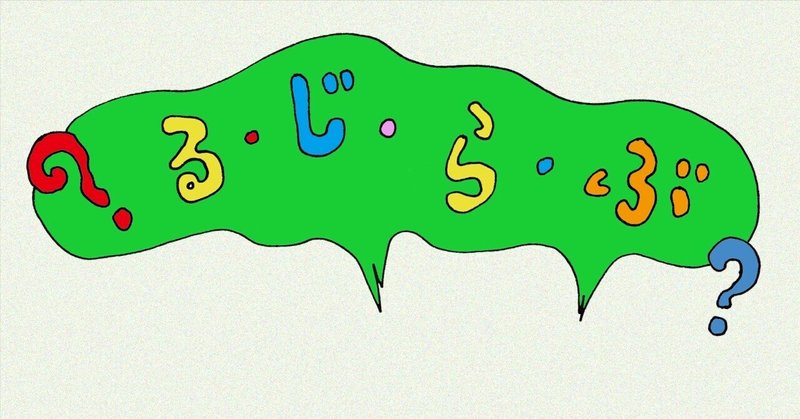

「ぶ・ら・じ・る? それ、どこだすねん」

思案顔の手代や番頭がいれば、小学校で世界地理を習ったばかりの丁稚は自慢げに、日本の真反対にある国だすわ、南半球でっせ、と教えてやっている。

そのとき、如才ない丁稚の一人が適切な問いを発した。

「ブラジルには竹がないんだっか、ひょっとして」

駒蔵は感心してその質問に答える。居留地で聞きこんだ受け売りだが。

「おお、あんさん、ええこと言うた。日本とはちゃう種類の竹はあるんやが、日本のほうがずっと質がええ。ブラジルはお天道さんの強いとこでな。ほんでもって季節は日本とは逆や。こっちの冬にあっちで必要なもんや。なんや思う?」

(つづく・次回は2月1日配信の予定です)

* 参考資料:「大阪市史」(大阪市史編纂所刊)、菅野和太郎「大阪商科大学研究叢書」(甲文堂書店)

* 実在の資料、証言をもとにしたフィクションです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?