<連載小説> 沈み橋、流れ橋

―明治・大正・昭和 一族三代のものがたり―

第1章(2)

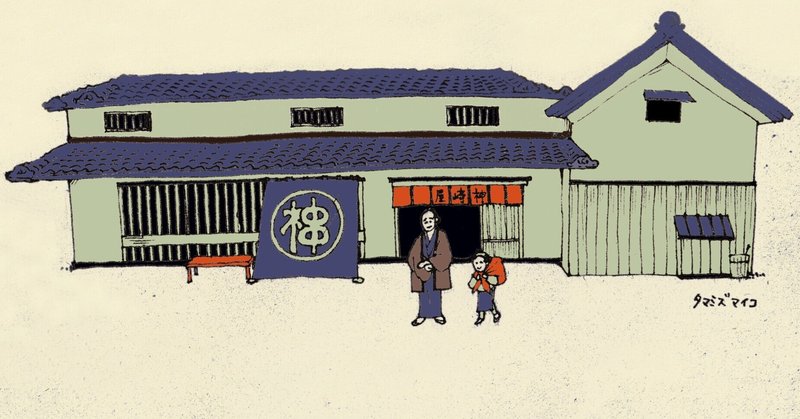

廣谷駒蔵は安政四(1857)年、大坂は船場、堺筋の砂糖問屋「神崎屋」の三男として生まれた。船場は、北は土佐堀川から南は長堀川までの約二キロ、東西は東横堀川から西横堀川までの約一キロの地域を指し、かつて船着場があったことからこう呼ばれる。その船場に立ち並ぶ商家の中でも、神崎屋は店の間口が六間ある典型的な上方商家の大店であった。表と奥との二棟からなり、表側の棟は店(見世)で二階建て、二階部分は手代などの部屋か物置になっており、奥の棟は母屋で家族の住居、さらに奥に土蔵がある。店と母屋は土間通路で行き来する。

駒蔵が生まれた日の朝も、土間を丁稚が走り回り、奥向きの女中らはきびきびと立ち働いていた。いつも同様、砂糖問屋は忙しかった。産婆が裏通りに面した出口から引き上げると、大仕事を終え安堵した母屋の御寮人さんは、ようやくまどろみ始めた。無事、三人目の男の子を産んだのだ。長男のときのような上へ下への騒ぎではないが、神崎屋は華やぎに包まれていた。いずれは分家してこの家を出ていくことが決まっている男の子なのだとしても、母は疲労困憊とはかり知れない歓喜の中で、我が子の未来を思っていただろう。まさか十数年後に手元を離れることになるとはつゆほども知らずに。

豊臣秀吉が石山本願寺跡に大坂城を築いたとき、大勢の武士たちがこの地に参集して大量の食料や生活用品が必要となり、秀吉は商いに携わる人々を強制的にこの周辺に移住させた。江戸時代には、諸国で生産された物資は上方に集まるようになり、船宿や料亭、両替商、呉服屋といった生活必需品以外の物品も整っていく。都市の基盤が出来上がり、大坂は名実ともに日本の経済・流通の中心地となっていく。質の高い物品が大坂から大消費地である江戸へと「下って」行ったが、その一つが「砂糖」である。

加賀の斎藤九郎右衛門なる人物が、豊臣家の唐産茶番御用として来坂し舶来物商いを始めた船場・伏見町界隈には、舶来物扱いの唐物問屋が集中した。江戸時代、砂糖は生糸や菜種と共に主要輸入品で、国内の卸売は大坂が独占的に扱い、砂糖を扱う問屋は堺筋に多く店を構えた。もともとは舶来物扱いだったが、島津家による琉球産黒砂糖の大坂回送以来、讃岐、土佐など諸国産の砂糖も入ってくるようになる。慶応年間の『大坂繁盛詩』は「薩州は是黒、讃州は白、日夜争いて、秤上の碁の如し」と鮮やかに詠う。江戸末期には二百戸余の店舗があったと言われ、米穀取引所のあった「堂島(しま)」が米を指したように、「堺筋」は砂糖を指す隠語となった。

斎藤九郎右衛門との縁があるかどうかは不明だが、堺筋の「神崎屋」の当主は斎藤栄蔵と言った。駒蔵は、栄蔵、登み子夫妻の息子として、船場の真ん中で生を受けたのだった。しかしこのときすでに「開国」という状況は、幕末体制下の流通経済に大きな変化をもたらしていた。諸国は特産物を江戸に直送し、大坂を通さない藩相互の商取引も活発化させた。全国的集散地としての大坂の地位は急速に低下していく。そんな中、大店の砂糖問屋とて、うかうかしてはいられなかった。

とは言っても、生粋の船場のぼんぼんとして幼年期を過ごした駒蔵に、大坂商人の素地は自ずと備わっていた。後年、隠居してからも、往来で人に会えば「儲かりまっか」「ぼちぼちだんな」が口癖だったと、孫の一人が語っている。いずれは家を出ねばならぬ身と、駒蔵がいつ頃から感じていたのか、それとも両親から言い聞かされていたのかはわからない。大旦那の父、後継者である長兄、番頭に手代、共に寝起きする同年代の丁稚や子守がそれぞれ自分の働きをする中、大通りで遊び、土蔵でかくれんぼをし、長い廊下や土間を駆け回った。世話係の女中に、

「ぼん、何してますねん。はよ、こっち来て支度しなはれ」

と、どやされながら、ひと回り違う長兄、二つ上の次兄の後ろを付いて歩き、商いの色が深く染み付いた町屋の空気に育まれ、駒蔵は成長していった。

分家して家を出る、という意識も覚悟も芽生えないうちに、思いもかけぬことが起こった。父の栄蔵が流行感冒をこじらせ、あっけなくこの世を去ったのだ。明治が明けて二年目の秋、人生五十年の言葉通り、五十を過ぎたばかりであった。駒蔵はこのとき数えで十四歳。やがて二十五歳の長兄が家督を継ぎ、神崎屋当主となる。兄を支える気概など皆無の三男坊の駒蔵を、母、登み子は呼びつけ、家命を下した。

「駒蔵はん、よう聞きなはれ」

「……ふん」

「あんたは来年から別の家の子になる」

駒蔵は、母の顔を穴が空くほど見つめる。何を言われているのかよくわからなかった。

「この家は、なんちゅう家や?」

「へっ?」

母は駒蔵をじっと見る。

「かんざきや?」

「そうやな。ほんなら名前ゆうてみなさい。あんたの名や」

「さいとう……こまぞう」

「そうやな。そやけど、来年から、違う名前んなる」

登み子は、込み上げるものを抑えようとするが如く、喉の奥から低い声を絞り出した。

「ようお聞き。あんたは、近江屋ゆう家に行かはんねん。ほんで、ひろたにこまぞう、になんねん」(つづく・次回の掲載は11月1日の予定です)

*参考資料:大阪市史(大阪市史編纂所刊)

*実在の資料、証言をもとにしたフィクションです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?