従軍慰安婦問題が世界のなかでどのように受けとられてきたか,まったく理解できない「ネトウヨ的極右の完全否定観念」のお粗末

旧大日本帝国の軍隊だけに固有ではなかった「従軍慰安婦」問題は,世界各国ののなかでどのように認識されてきたか,理解しようとすらできなかった「日本国的な否定派」のお粗末な〈歴史認識〉がこのまま続くようでは,これからも自国の問題として取り組むことは不可能である。

すなわち,従軍慰安婦問題が世界のなかでどのように受けとられているか,まったく理解できていない日本国否定派--極右翼・保守・反動・国粋の識者--の単に浅薄な歴史認識では,この問題じたいについて議論・対話することじたい無理難題であった。

なお,本記述の初出は,2019年6月14日,更新 2019年12月2日であり,本日2023年5月9日,ほぼ5年ぶりに改訂的に再公開することになった。議論のとっかかりは,

2019年4月20日に,日本・アメリカ・韓国で上映されたミキ・デザキ監督,ドキュメンタリー映画『主戦場』(The Main Battleground of The Comfort Women Issue,2018年製作,上映時間:122分)である。

この『主戦場』は,映画作品を介して「従軍慰安婦問題の事実・真実」をあらためて認識させる契機を,日本社会の側にも与えた。それだけに,2014年夏ごろから,当時の安倍晋三第2次政権がしゃかりきになって,それも朝日新聞社が従軍慰安婦問題で「誤報を犯した」という因縁を着け,

この新聞社をへこませる事件が起きてから5年ほど時間が経過した時期に,この映画『主戦場』が製作・公開されたという事情・背景は,日本側で「従軍慰安婦問題・完全否定派」にとってみれば,「要らぬ映画」がいきなり公開されたという印象を抱いたと思われる。

【参考文献】-アマゾン通販のかたちで今田真人の2著を紹介-

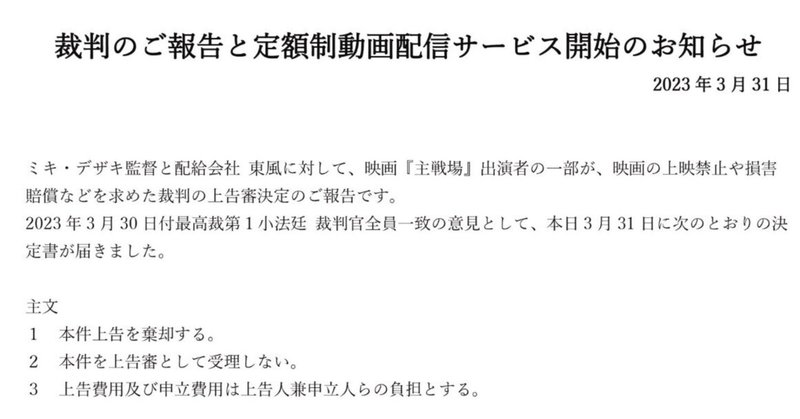

なおここでさきに,つぎの『ツイッター』とこのなかに紹介されている「書面」(2023年3月31日付)を紹介しておく。これは,全体の論旨を理解しやすくするためにも便宜・好都合である資料になると思い,かかげておくことにした。

↓ ↓

※-1「慰安婦映画,異例のヒット ドキュメンタリー『主戦場』,全国44館に広がる」『朝日新聞』2019年6月14日朝刊28面「文化文芸」

映画『主戦場』が,慰安婦問題を扱ったドキュメンタリー作品としては異例のヒットとなっている。2019年4月20日に東京・渋谷で単館公開されると大きな反響を呼び,公開は全国44館に広がる勢いだ。一方で「承諾なく出演させられた。監督にだまされた」として,一部出演者が上映中止を求める事態も起きている。

1) 論争そのものを題材「新鮮な印象与えた」

映画配給会社『東風』の木下繁貴代表は昨〔2018〕年10月,釜山国際映画祭でこの作品を観た日本人監督から「すごい映画がある」と紹介された。自身も観て「いままでの慰安婦問題の映画とは違う。映画について語りたくなり,ほかの人にもみせたいと思った」と感じ,配給を引き受けたという。

東京の単館公開では満席や立ち見に。上映後には拍手が起き,ツイッターで「いま観るべき」「スピード感や情報量がすごい」「日本のヤバさがわかった」などと感想が投稿された。上映館が広がり,観客は今月中旬までに,自主制作のドキュメンタリーでヒットとされる3万人を超えるという。

映画では,慰安婦の強制連行を否定するジャーナリストの櫻井よしこ氏や杉田水脈・衆院議員,「新しい歴史教科書をつくる会」の藤岡信勝副会長らが登場。「初めて彼らの主張を真正面から聞いた」などとツイッターで評された。

日系米国人のミキ・デザキ監督(36歳,当時)が慰安婦問題に関心をもったのは2014年,植村 隆・元朝日新聞記者が元慰安婦の証言を伝える記事をめぐり非難や攻撃を受けた問題がきっかけ。「いまの日本では,元慰安婦の証言は信用できないとの声が大きく,証言を伝える映画は敬遠されている」と考え,慰安婦問題をめぐる「論争」をテーマとしたという。

上智大学大学院生となり,卒業制作のためとして立場の異なる日米韓の30人以上にインタビューを申しこんだ。明確な「答え」をもたず取材を始めたため「双方の主張を聞くうちにどちらが正しいか判らなくなり,頭のなかが『戦場』のようになって苦しんだ」時期もあった。やがて「慰安婦問題は人権問題だ」との結論に至り,映画の冒頭と最後に,元慰安婦の女性が語る映像を置いた。

補注)この段落の説明は,ミキ・デザキが最初から慰安婦問題に対して一定・特定の立場なり思想なりをもたずに,この映画『主戦場』を製作した事実が分かる。だからまた,考えの異なる「賛否両論」にまたがる内容をとりあげた映画ができたともいえる。またデザキが日系アメリカ人であるという出自も,今回のこの作品になんらかの関連性があったといえ,興味ある前提条件になっていた。

【参考画像】-ミキ・デザキと『主戦場』ポスター-

〔記事に戻る→〕 慰安婦の人数や強制連行の有無などの争点ごとに主張と反論を並べた。「なぜ論争が膠着(こうちゃく)化しているのか,情報を整理して文脈を与え,私が3年かけて学んだ過程を観客に追体験してもらおうと思った」。

2時間2分の上映中に「観客を眠らせない」ように,太鼓の音や画面いっぱいの字幕など,注意をひく工夫も多用。山梨,沖縄両県で5年間,英語の補助教員を務め「居眠りさせない授業」を心がけた経験や,自分の意見を動画投稿サイト「ユーチューブ」に投稿してきた経験を生かした。

2) ドキュメンタリーとしてどう評価すればいいのか。

反原発デモの映像をまとめたドキュメンタリー映画『首相官邸の前で』を監督した小熊英二・慶応大教授は『主戦場』について「題材や手法がそれほど斬新とは思わない」という。

「右翼や排外主義の台頭は世界的現象。各国で取材してネット上の動画で伝える欧米のジャーナリストが,日本で保守・右派の動向や歴史問題に注目するのは珍しくないこと」だからだ。「米国人監督がゼロから学ぶ姿勢で取材に臨んだから,右派も率直に答えた。それが日本国内では目新しく映ったのだろう」。

補注)この「右派も率直に答えた」点が,その後になって逆に,「彼ら側から不満を生む状況を創っていく」経緯を生じさせていた。つまり,自分たちの思いどおりではない事後の展開をみせた「デザキの編集の仕方」に対して,こんどは文句をいいだしたという顛末にもなっていた。この点はさらにのちに言及する論点である。

〔記事に戻る→〕 映画ではインタビューの間,話者の顔を大写しにする。映像作家の森 達也さんは「ニヤニヤ笑いながら人を攻撃する人や,物静かに真摯に語る人の表情から,語られる言葉以上の情報が伝わり,観客の心が揺さぶられる。映像の力だと思う」と述べる。「日本のドキュメンタリー映画は被写体を淡々と追うスタイルが多い。論争そのものを題材にしたことが新鮮な印象を与えたのではないか」

一部の出演者らから「公正中立でない」との批判も出たことについて,森さんは「映画は論文ではない。公正中立でなければならないというのは思いこみにすぎず,むしろ監督の主張やメッセージが表現されていなければ作品とはいえない」と語る。

3)「承諾なく出演」抗議 上映中止を要求,監督は反論

出演した藤岡信勝氏ら3人は〔2019年〕5月30日に記者会見し,抗議声明を発表した。「学術研究だというから協力した。商業映画として一般公開するならインタビューは受けなかった。承諾なく出演させられた」と肖像権侵害を主張。「映画で私たちに『歴史修正主義者』などとレッテルを貼った」として名誉毀損も訴え,上映中止やポスターからの名前や顔写真の削除を求めた。

デザキ氏は6月3日に記者会見し「出演者は全員,映像を私が自由に編集し利用することに合意する合意書や承諾書に署名した。映画配給や上映,販売を承諾する項目もあり,商業公開の可能性もしっていた」と反論。「藤岡氏ら2人が公開前に確認を求めたので,昨〔2018〕年5月,9月に発言部分の映像を送った。その後連絡はなく,問題ないと判断した」とも述べた。(引用終わり)

いわゆる極右・保守・反動・国粋の信条・理念を抱く藤岡信勝(元東京大学,拓殖大学教授)は,最後の段落のように事前に承諾していた約束事,それも書面を交わしてまで確認していた「自分の立場」を,いまとなってあたかも食言するかっこうで反発し,批判を繰り出してもいた。

このような軽率な右派の発言は,昔,従軍慰安婦の問題をジャーナリストとして大まじめにとりあげ,しかも,のちに公刊した著書(単行本)のなかにその記事を転載していた櫻井よしこが,21世紀になると「従軍慰安婦問題」は,歴史において不在であったかのように反論する姿に瓜二つである。

補注)かつて,櫻井よしこは,以下に紹介する著作『櫻井よしこが取材する』(ダイヤモンド社,1994年)に,従軍慰安婦の問題が「歴史の事実」であった点をすなおに認める記述をしていた(同書,27-29頁)。

櫻井の同書に転載・収録された元記事の「現物」と,同書に収められた該当頁を,画像資料(下の画像資料)にして,それぞれ紹介しておきたい。

つまるところ,単純に「極右・保守・反動・国粋」の立場にであるだけでなく,ひたすら誤認したり無視したりするだけの時代精神に凝り固まった皆々」の繰り出してきた「批判や反論の言説」は,従軍慰安婦問題を頭から決めつけて否定する構えで凝り固まっていた。

しかも,従軍慰安婦の問題存在じたいを「歴史の事実」として認めたくない立場もあるせいで,この「歴史の事実」にまつわる史料の認識に関していえば,いつも「重大な欠落」や「看過できない独断」を充満させていた。

本ブログの筆者は,ブラントン・パーマー,塩谷 紘訳『検証 日本統治下朝鮮の戦時動員-1937~1945-』(草思社,2014年)を読んでみたが,つぎのような訳注(のちに急遽挿入されたらしい訳者による註記の段落であったらしいが)に出会った。

これは,著者であるパーマーの意図とは別個に,訳者が独自に,関連する論点についての慎重な検証を欠いたまま, “突如挿入した訳註の個所” と判断できる。この挿入の意図が完全に間違い(事実認識に欠落があり,つまり検証もないままに)を犯す結果になっていたことは,いまとなっては否定しがたい。

訳者〔塩谷 絃・ジャーナリスト〕は,従軍慰安婦問題に関する基本的な知識(概要)をしらず,ただそれにうとかっただけに,以上のごとき軽率にも自分の無識さを暴露する訳注を,わざわざ挿入していた。2014年中,とくに騒がれた従軍慰安婦問題をめぐる関心・論点に関して,塩谷はそのごく上っ面しか観察できていなかった。いかにもジャーナリスティックに流されすぎた〈寸評〉を入れたわけで,恥ずかしくも,見当違いの「愛国主義精神」を発揮していた。

2014年は,安倍晋三が朝日新聞社を従軍慰安婦問題で夏ごろからイジメ抜いた年になっていた。だが,吉田清治の著作に含まれていた問題点を異常に誇張する拡大解釈をもってすれば,旧大日本帝国陸海軍が設営して(させて)いた慰安所と従軍慰安婦の問題は,それでもってきれいさっぱりに,「歴史の事実」ではないかのように洗い流せると錯覚していた(より正確にいえば忘却したがっていた)。

塩谷 紘が訳者の立場からくわえた以上のごとき「原著書に対する解釈」は,パーマーの立場まで影響を与えていたが,その議論の方向性は,従軍慰安婦問題の全容に一知半解的,あるいは盲目的に迫るだけの経緯に跼蹐していた。

さらに別にも訳注を挿入した2個所(パーマー,前掲書,268-269頁,273頁)があった。こちらでは,国連人権委員会の特別報告書『クマラスワミ報告』(1996年)に言及があったけれども,この報告書に関する理解も,中途半端以前でしかない素人的判断を示していた。

【参考文献】-アマゾン通販のかたちで植村 隆関係の2著を紹介-

従軍慰安婦問題に関した「総体的な認識」がととのわない段階で,いいかえればその確実な理解を欠いたまま,特定に偏倚した見解をやや得意げに披露している点が問題にならざるをえない。つまりは,粗野で未熟な「ヤマト民族主義」が,まさしく洗練されていない状態で剥き出しになっていた。

つぎに引用するのは国会のなかでのやりとりからであるが,期日は1990年6月1日で,参議院内閣委員会における議員(吉岡吉典;日本共産党)の発言である。

日韓交渉の真っ最中に,元運輸大臣であった荒舩清十郎氏,故人ですけれども,この人がおこなわれた講演があります。これは1965年11月20日の講演の一部ですけれども,徴用工に戦争中連れてきて成績がよいので軍隊に使ったが,この人の中で57万6千人が死んでいる,

またこの間予算委員会でも問題になりましたが,朝鮮の慰安婦が14万2千人死んでいると,こういう講演をなさっております。ですから,こういう数字を講演でしゃべれるということは,日韓交渉の過程で具体的な数字を挙げての交渉があったということだと思います。

そんなものをもう忘れ去って概数さえもわからないというのでは,日本が朝鮮でおこなってきたことについていかに反省のない態度をとりつづけてきたかということを示すものだと私はいわざるをえません。

註記)「荒舩清十郎の講演? 戦時性暴力」『Apeman's diary』2010-09-01,https://apeman.hatenablog.com/entry/20100901/p2

補注)荒舩清十郎が過去に残してきた「従軍慰安婦の歴史的事実」に関する発言は,この従軍慰安婦問題の「焦点:本質が」がどこに求められるべきかを,正直に教えていた。

戦争中における徴用工の問題や従軍慰安婦問題は,日本の政府・社会側ではひたすら隠蔽する努力をしつづけてきた。朝鮮人が軍隊に連れていかれたり,軍属になったりして(太平洋戦争末期には帝国軍人にもなっていて,将星も出していたくらいである),数多くも者が死んでいる。それも,どこでどのくらいの人数が犠牲(戦没)しているのか,正確にはいまだ不詳である。

敗戦した直後,日本の官庁は必死になって公文書を焼却していた事情もあって,以上の「歴史の事実」を実証的に明らかにする作業は困難をきわめている。しかし,その焼け残り資料の発見や地道な調査作業によって,朝鮮人の強制徴用などの事実は現在まで,かなり明らかになっている。

もっとも,従軍慰安婦問題を闇雲に否定したがる日本側の関係識者たちの「頭の中」は,旧大日本帝国はバラ色の国家体制であったと妄想できており,この国家がそんな悪さをするわけなどないと盲信までできてもいる。さらにいえば,従軍慰安婦という問題は,日本人女性も含まれていた歴史の問題であって,その実在じたいを完全に否定したがる感性は,事実をウンヌンしようとする以前の「単なる観念イデオロギー次元での決めつけ」だといえる。

【参考文献】-アマゾン通販のかたちで日本人慰安婦関連の3著を紹介-

※-2「慰安婦問題検証映画『主戦場』で 極右論客たちが衝撃のトンデモ発言! 櫻井よしこ,杉田水脈,テキサス親父,加瀬英明…」『リテラ』2019.04.27 11:30,住所:アドレスは末尾に註記

この ※-2 も長い文章となるが〔つづく※-3も同じだが〕,従軍慰安婦問題を考えるうえで,必要不可欠な材料をもちだし記述している。あらためて紹介しておくべき論点を提示してみたい。

a) 戦中の日本軍による慰安婦問題を題材にした映画『主戦場』が,反響を呼んでいる。

出演者には,杉田水脈衆院議員やケント・ギルバート氏,藤岡信勝氏,テキサス親父ことトニー・マラーノ氏,櫻井よしこ氏などといった従軍慰安婦を否定・矮小化する極右ネトウヨ論客が勢揃い。「慰安婦はフェイク」と喧伝する歴史修正主義者たちと,慰安婦問題に取り組むリベラル派の学者や運動家らがスクリーンのなかで “激突” するドキュメンタリー作品だ。

同作の見所はなんといっても,慰安婦問題をめぐる国内外の“論客”を中心とする30名余りへのインタビューだろう。櫻井よしこ氏ら “極右オールスターズ” の面々は

「慰安婦は売春婦だった」

「合法であり犯罪ではない」

「慰安婦像設置の背景には中国の思惑がある」

などの主張を展開。これに対して,吉見義明・中央大学名誉教授や「女たちの戦争と平和資料館」の渡辺美奈事務局長,韓国挺身隊問題対策協議会(挺対協)の尹 美香常任代表らが反論を展開する。

出演者らは顔を付きあわせて討論するわけではないが,論点を明確にして構成されていることで主張の対立点や強度を意識しやすく,ハイテンポなカット割りも相まって飽きさせない。映画は双方の主張を取材や資料を用いて細かく比較・検証し,その矛盾や恣意性を明らかにしていく。

b) とくに,本サイト〔『リテラ』〕がオススメする同作の鑑賞法は,歴史修正主義者の口から発せられる主張のトンデモさをじっくりと吟味することだ。

たとえば保守派の重鎮で,慰安婦否定論者の加瀬英明氏(日本会議代表委員)の場合,「慰安婦問題に関して正しい歴史認識をしている歴史家は?」と聞かれて「私がそのひとり」と自認する。

しかし驚くことに,加瀬は慰安婦問題研究の第一人者のひとりである吉見名誉教授のことは「しりません」と嘯く。それどころか,保守派の歴史家である秦 郁彦・千葉大学名誉教授の著書すら「読んだことない」「人の書いたものあまり読まないんです。怠け者なもんで」などと宣うのだ。

ちなみに,加瀬氏は「『慰安婦の真実』国民運動」という団体の代表も務めている。この極右団体は昨〔2018〕年,監事(当時)の藤井実彦氏が台湾で慰安婦像を蹴り,大きな国際問題になったことも記憶に新しい。

ほかにも,同会は加瀬氏自身の名義で地方地自体が慰安婦問題をあつかう映画を後援することにクレームをつけている。そんな人物が,基本的な慰安婦研究すら「しらない」「読んだことない」などと恥ずかしげもなく開陳するのだから,呆れてものもいえない。

c) もちろん,右派のトンデモはこれだけではない。右派陣営のインタビューからは明確な人種差別・性差別の意識が浮かび上がる。

たとえば杉田水脈は “米国での慰安婦像設置のバックにいるのは中国” などといいだし,「どんなにがんばっても中国や韓国は日本より優れた技術がもてないからプロパガンダで日本を貶めている」と陰謀論を全開。

さらには「日本が特殊なんだと思います。日本人は子どものころから嘘をついちゃいけませんよと(教えられてきた)」「嘘は当たりまえっていう社会と,嘘はダメなのでほとんど嘘がない社会とのギャップだというふうに私は思っています」とヘイトスピーチを連発した。

補注1)この杉田水脈はデタラメを承知か否かはともかく,ほとんどがいい加減な発言しかできない「国会議員」の立場を明示していた。たとえば,3ヵ月前のニュースに「世界の科学技術のランキング,韓国3位,日本4位・・・わが国がこんなに低いなんて!=中国メディア」(『にこにこニュース』2019/03/12 06:12,https://news.nicovideo.jp/watch/nw4973229) という記事があったが,

「中国や韓国は日本より優れた技術がもてないから」といういいぐさは,事実を確認する以前の〈放言〉であって,もとより資料や統計を調べる間もなく,「独断先行の感性(痴性?)」を前面に押し出す虚言になってもいた。

補注2)孫崎 享「〈日本外交と政治の正体〉5年後 10年後の日本の製造業は惨憺たるものになっている」『日刊ゲンダイ』2019/06/14 06:00,https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/256010」 も参考になる。

〔記事に戻る→〕 また,テキサス親父は「慰安婦像をみにいったとき,私は(像の顔にかぶせるための)紙袋をもっていった。それがふさわしいと思ってね。ブサイクのガラクタには紙袋がお似合いだ」などと笑いながら語り,テキサス親父のマネージャーである藤木俊一氏は,「フェニミズムを始めたのはブサイクな人たちなんですよ。要するに誰にも相手されないような女性。心も汚い,みた目も汚い。こういう人たちなんですよ」といいはなつ。

補注3)美醜の問題と従軍慰安婦の問題とのあいだには,なんら関係がない。女性の容姿の点までこのように侮辱する意図まで平然とこめて語る人間たちが,この問題を認めたくない人たちにいるという構図は,この種の「問題の性質」を象徴する一端ともいえる。

〔記事に戻る→〕 映画のなかでもナレーションで「差別意識が元慰安婦は偽証しているとの考えにつながっているようだ」とはっきり指摘されていたが,まさにそのとおりとしかいいようがないだろう。

d) 慰安婦問題をめぐる右派の性差別的・人種差別的な態度については,映画の後半でも「元修正主義者」と紹介される女性が証言する。保守界隈に身を置いた立場から否定主義者たちの振るまいについて語るのだが,

実はこの女性は,数年前まで「ネクスト櫻井よしこ」として保守論壇で注目を浴び,実際,右派の月刊誌にもなんどか寄稿したことのある人物。だが,あるときから「ナショナリスト」たちの主張を疑うようになり,いまは距離を置いているという。

さらに,この女性 “否定主義者の嘘” を告白する場面は,映画『主戦場』のハイライトのひとつとなっている。詳しくは劇場で直接観ていただきたいのだが,ここでは予備知識として,あるいは鑑賞後のための補足情報として記しておこう。

はじまりは,産経新聞が2014年11月1日の紙面で「著名な米国のジャーナリストが日本の慰安婦問題の調査に本格的に取り組みはじめた」として,マイケル・ヨン氏というフリージャーナリストを紹介したことだった。これにつづけて産経は,同月27日付で「慰安婦『奴隷化』文書なし 米政府2007年報告に明記」と題した記事を掲載。ともに古森義久・ワシントン駐在客員特派員による署名記事である。書き出しはこうだ。

米政府がクリントン,ブッシュ両政権下で8年かけて実施したドイツと日本の戦争犯罪の大規模な再調査で,日本の慰安婦にかかわる戦争犯罪や「女性の組織的な奴隷化」の主張を裏づける米側の政府・軍の文書は一点も発見されなかったことが明らかとなった。

この記事でいう「大規模な再調査」というのは,2007年に米政府がまとめた「ナチス戦争犯罪と日本帝国政府の記録の各省庁作業班米国議会あて最終報告」(通称・IWG報告書)のことを指している。

e) 産経は,「慰安婦問題の分析を進める米国人ジャーナリスト,マイケル・ヨン氏とその調査班と産経新聞の取材により,慰安婦問題に関する調査結果部分の全容が確認された」として,IWG報告書のなかに『慰安婦関連は皆無』だったことを根拠に「日本側の慰安婦問題での主張の強力な補強になることも期待される」と書いた。

マイケル・ヨン氏は「IWG報告書をスクープ」ともてはやされ,『正論』(産経新聞社)や『週刊文春』(文藝春秋)でも「報告書は『20万人の女性を強制連行して性奴隷にした』という事実がいっさいないことを証明している」などと触れまわった。

これ以降,保守界隈では「結果的にIWGは『慰安婦を軍が強制連行などして性奴隷とした証拠はなかった』とするもの」(ケント・ギルバート)などとして広く流通。要するに,IWG報告書は右派陣営から “慰安婦問題の犯罪性を否定する切り札” として扱われてきた。

ところが,である。映画『主戦場』では,このIWG報告書をめぐる右派の言説が見事にひっくり返される。実は,前述の「元修正主義者」の女性こそ,ヨン氏とは別の米国人とともにくだんの報告書を「発見」した人物で,いわば真のオリジネーター。その彼女が,映画のなかで後悔の言葉とともに語るのが,“IWG報告書をめぐる右派の宣伝がいかに虚構であるか” という具体的な説明なのだ。

しかも,映画のなかでは名指しこそされていないが,マイケル・ヨン氏は慰安婦問題をめぐって,普通ではとうてい考えられない額の「調査費」まで受けとっていたとされる。実際,ヨン氏は自身のブログに「櫻井女史らは,私に調査をするようにお金を支払った」と記しているのだ。

あまりに生臭い話だが,映画ではこの「高額調査費」問題についても監督が櫻井氏に直撃しているので,ぜひ櫻井氏の “反応” をスクリーンで確認してほしい。

ちなみに,映画の公開前には,出演者に極右歴史修正主義者やネトウヨ文化人が多数ラインナップされていることから「否定派の宣伝になるのではないか」との懸念の声もネット上で散見された。だが,この映画は単なる「両論併記」で終わらない。

f) 本作が映画デビュー作となるミキ・デザキ監督は,1983年生まれの日系アメリカ人2世。日本での英語教師や YouTuber,タイでの僧侶経験もあるという異色の映像作家だ。

2013年に YouTube で日本社会のなかのレイシズムの存在を指摘したところ,ネトウヨに炎上させられた。そうしたなかで,朝日新聞の植村 隆・元記者に対するバッシングを目の当たりし,慰安婦問題への関心を高めたという。両陣営から介入されないため,クラウドファウンディングで資金を集めて『主戦場』を製作した。

デザキ氏は本サイトの取材に対し,「両方の主張のどちらがより筋が通っているかを比較するべき」と語る。

論点を並べて “どっちもどっちだ” というやり方は,実のところ政治的なスタンスの表明にほかなりません。慰安婦問題に関しては,いま日本では右派の主張がメインストリームになっている。

そこに挑戦を示さないことは,彼らのいいなりになるということであり,その現状を容認することにほかなりませんから。

日本のメディアの多くは両論併記を落としどころにしていますが,それは,客観主義を装うことで,語るべきことにライトを当てていないということ。単に並べるだけでなく,比較することで生まれる結論があります。

従軍慰安婦をめぐる否定派 / 肯定派の「論争」にスポットライトを当てながらも,けっして “どっちもどっち” にならない映画『主戦場』。終盤では,日本の歴史修正主義の背景にある極右団体「日本会議」や安倍晋三首相に連なる戦後日本政治の流れもフォーカスされる。

g) 一般公開に先駆けておこなわれた日本外国特派員協会での上映会後の質疑応答では,デザキ監督に対し否定派の言論人から批判的な質問も飛んだ。

〔2019年〕4月19日には,日本会議が「この映画には,日本会議に関していちじるしい事実誤認が含まれている」などとする声明をHPで公表。4月25日発売の「正論」ではケント・ギルバート氏が「とても観るに値しない映画」などとこき下ろしている。

まさに大慌てといった感じだが,要するに,それだけ否定論者たちの核心に迫った映画だということだろう。いずれにせよ,判断するのは観客だ。(『リテラ』編集部)

註記)以上,以下から引照。

https://lite-ra.com/2019/04/post-4682.html

https://lite-ra.com/2019/04/post-4682_2.html

https://lite-ra.com/2019/04/post-4682_3.html

※-3「映画『主戦場』に出演しながら上映中止要求の藤岡信勝,テキサス親父,櫻井よしこら右派論客に,デザキ監督が徹底反論!」『リテラ』2019.06.04 12:25,住所は末尾に註記

a) 慰安婦問題をあつかったドキュメンタリー映画『主戦場』(ミキ・デザキ監督)に対し,映画に出演して持論を展開した慰安婦 “否定派” の保守論客たちが,なんと,上映の差し止めを求める理解不能な要求をおこなった。

映画『主戦場』は,日系アメリカ人のデザキ監督が,戦中日本軍による慰安婦問題をめぐる “否定派” と “リベラル派” 双方の主張を対比させ,一時資料を分析しつつ検証するという内容。

本サイト(『リテラ』)でも封切りにあたり記事にしている(https://lite-ra.com/2019/04/post-4682.html 本ブログ記述では前項の ② に紹介)が が,なかでも見所は,自民党・杉田水脈衆院議員やケント・ギルバート氏,「新しい歴史教科書をつくる会」の藤岡信勝氏,テキサス親父ことトニー・マラーノ氏,櫻井よしこ氏など “極右オールスターズ” とも呼べる面々が垂れ流す歴史修正や差別主義丸出しの言辞の数々だ。

たとえば〔この段落の記述は前段と内容が重複している〕,テキサス親父のマネージャーである藤木俊一氏は「フェミニズムを始めたのはブサイクな人たちなんですよ。要するに誰にも相手されないような女性。心も汚い,みた目も汚い。こういう人たちなんですよ」と性差別を剥き出しに。杉田水脈議員は「どんなにがんばっても中国や韓国は日本より優れた技術がもてないからプロパガンダで日本を貶めている」などと陰謀論をぶちまけていた。

同作はこうした “否定派” のトンデモ発言や,監督によって緻密に論点整理された構成が話題を呼び,国内外の多くのメディアに取り上げられた。4月20日の東京を皮切りに全国順次公開中で,まさに話題沸騰という状況なのだが,そこにいちゃもんをつけて上映を中止させようとしているのが,前述の “右派オールスターズ” なのである。

b) 散々,カメラの前で持論をぶっておいて,いざ映画がヒットして自分たちに批判が集まったら上映中止を求めるとは,いったい連中はどういう了見をしているのか。

〔2019年〕5月30日には “否定派” 出演者の藤岡氏と藤木氏,元「在日特権を許さない市民の会」の山本優美子氏(現「なでしこアクション」代表)の3人が都内で記者会見を開いた。藤岡氏らは,ケント氏,櫻井よしこ氏,テキサス親父,加瀬英明氏を含む7名の連名で共同声明を発表した。

「目的は保守系言論人の人格攻撃だ」

「本質はグロテスクなプロパガンダ映画だ」

「『歴史修正主義者』や『否定主義者』とレッテルを張られた」

などとまくしたて,法的措置も検討中だとした。

要は,「映画の製作過程や編集に問題があるから上映を中止にしろ」というのが連中のいいぶんらしい。だが,これはいいがかりとしか思えないものだ。

そもそも, “否定派” が『主戦場』のなかで話している内容は,特段目新しいものではなく,これまでもみずから雑誌等のメディアで公言してきたことだ。事実,5月30日の会見でも藤木氏が,質疑応答のなかで「フェミニズムは不細工が始めた」なる差別発言について「これはいいつづけていることですので,まったくあらためるつもりも必要もない」と断言している。

つまり,これ,監督の編集によって論旨を曲げられて伝えられているわけではない,ということではないか。

根拠がないのは,ほかの反論も同様だ。〔2019年〕6月3日,ミキ・デザキ監督が “否定派” の上映中止要求に反論する会見を開いたが,そこで否定派連中のいいがかりは完膚なきまでに粉砕されてしまった。

c) 監督は事前に商業映画の可能性を告知,否定派は承諾書と合意書にサイン

たとえば, “映画製作の過程に問題があった” なる主張。 “否定派” は会見で,監督との「合意書」を公開したうえで,

「上智大学修士課程の卒業制作といわれ,『学術研究』だと思ったから取材に応じた。全国公開するような『商業映画』だとしっていたら出演しなかった」(藤岡氏),

「交わした合意書では『映画公開前にみせてもらう』と約束していたのに監督が破った。債務不履行だ」(藤木氏)

などといいはった。要は “監督に騙された” というのである。

しかし,現実にはどうだったか。映画製作当時,上智大学の大学院生(修士課程)だったデサキ氏は同作を卒業制作として大学に提出,出演者には「映画の出来がよければ一般公開も考えている」と伝えていたという。記者会見の場でも,「承諾書」と「合意書」を示して明確に反論した。

デザキ氏によれば,連名で抗議声明を出した “否定派” 7名のうち藤木氏と藤岡氏をのぞく5名が「承諾書」に署名・捺印,藤木氏と藤岡氏は「合意書」に署名・捺印したという。この両方ともに “監督が収録した出演者の映像等は映画に関連して自由に編集して利用する” 旨の記載があり,著作権も監督側に帰属することが確認されている。

さらに,連中が「騙された」といいはっている「商業利用」に関しても,「承諾書」にはそれを認める項目があった。「制作者またはその指定する者が,日本国内外において永久的に本映画を配給・上映または展示・公共に送信し,または,本映画の複製物(ビデオ,DVD,またはすでにしられているその他の媒体またはその後開発される媒体など)を販売・貸与すること」とはっきりと記されていたのである。

「配給・上映」や「販売・貸与」を承諾しておきながら “一般公開するとは思わなかった” とはカマトトもいいところだ。そのうえでいうが,よしんば連中が「承諾書」をよく読まずにサインしてしまったとしても,卒業制作等の自主映画に,その後,配給会社がついて劇場で公開されるケースは珍しくもなんともない。

〔その点は〕「学術目的」の論文などが大学や研究機関に提出されたのち一般書として出版されるのと同じだ。つまるところ, “商業利用を認めていない” との “否定派” の主張はどう考えてもあとづけのいちゃもんなのである。

d) テキサス親父マネージャーは完成祝いのメール,ケントはPR協力を申し出

他方,藤木氏と藤岡氏がサインした「合意書」は,監督が提示した「承諾書」の内容を不服として別に交わされたものだ。デザキ氏によれば,藤木氏への取材予定日の当日午前3時ごろに「合意書」が「気に入らない」という連絡がメールで伝えられたという。

その後電話でなんどかやりとりをして「合意書」は作成された。藤木氏は「文面が『取材者側の権利のみをうたう偏った内容』であるとして,取材を受ける側の権利も書きこんだ代案を出し,協議ののちいくつかの条文を入れさせた」と主張している。いずれにせよ,藤木氏らは「承諾書」にも目を通していたことになる。

「一番の争点は,藤木氏が(映画を)編集できる権利をえたいというふうにいっていたことです。私は,それはできないと断わっています。映画を突然商業化したという指摘は,まったく寝耳に水でした。(藤木氏・藤岡氏を含んで)『承諾書』を読んでいますので,商業化されうるということは認識していたはずです」(デザキ氏)。

結果的に,監督と藤木氏のやり取りのなかで,「合意書」には

「甲は,本映画公開前に乙に確認を求め,乙は,速やかに確認する」

「本映画に使用されている乙の発言等が乙の意図するところと異なる場合は,甲は本映画のクレジットに乙が本映画に不服である旨表示する,または乙の希望する通りの声明を表示する」という記載が入れられた。

デザキ監督によると,実際,2018年5月に藤木氏と藤岡氏へ出演部分の映像をメールで提示。2週間以内に返事がほしい旨も伝えたという。藤木氏からは一度も返事はなく,藤岡氏からは「拝見する」との返信があったものの,その後連絡はなかった。

また『主戦場』を出品した釜山映画祭前の2018年9月にも藤木氏へ通知したところ,「5月のメールは迷惑ボックスに入っていたようで再送してほしい」との連絡があり,再送に応じた。だが,これに対して藤木氏から苦情や要求はなかったという。なお,監督は映画の試写会への招待状も送っている。

e) そして,デザキ監督が記者会見のなかで明らかにしたことによれば,今〔2019〕年4月20日に東京で映画が公開されるまで,ただひとつの例外をのぞき,出演者から「商業利用」に対するクレームはまったくなかったという。

それどころか,藤木氏は映画完成を祝う言葉をメールに記しており,ケント氏にいたっては自身の Facebook で映画のPRに協力するとのオファーまであった。唯一のクレームがあったのは,日本で関係者向けの試写会がおこなわれたあとの4月13日,東京での封切りの1週間前のことだ。

「4月13日に藤木さんからメールがあり,『この映画は公正ではない』『映画の配給を差し止めろ』と。ですが,そのようなことは『合意書』のなかにいっさい記されていません。彼は,自分の出演部分について不服があるならば,映画の最後にメッセージを入れるということには同意していますが,映画の配給を差し止めるという権利はありません」(デザキ氏)。

f) デザキ監督,「両方の主張を聞き,やはり自分の考えと結論を入れることが責任あるやり方と考えた」。

デザキ監督の説明をふまえれば,今回,映画『主戦場』の上映差し止めを求めて抗議している “否定派” の出演者らが,いかに事実を歪曲して,難癖をつけているかは瞭然だろう。

だいたい,ジャーナリズムの分野では取材者や制作者が編集権を有しており,被取材者が公開前に口を出すということじたい,報道の自由を鑑みても,外部の介入による内容変更を防止する意味でも,普通はありえないのである。そして,いうまでもなく,被取材者の発言を伝えたうえでこれを解釈するのはジャーナリズムにのっとった正当な論評行為にほかならない。

g) 結局のところ,こういうことではないのか。連中は,デザキ氏が歴史修正主義に加担してくれるのを期待して,嬉々として取材に応じ,いつものトーンで好き勝手に語った。

ところが,映画の内容とその反響をみて,自分たちの思うようになっていないことをしった。それで,いまになって「商業利用されるとは思わなかった」などと難癖をつけて,映画を封印させようと躍起になっているのである。そうとしか思えないのだ。

5月30日の “否定派” 出演者による会見のあと,本サイトの記者は藤岡氏に「もしも映画の内容が満足のいくものだったら『商業利用』を理由に抗議をしたか」と直撃したが,藤岡氏は眉をしかめて「学術目的だと思ってましたから。仮定の質問には答えられませんよ」というにとどめた。

h) デザキ氏は6月1日の会見で「もし,私の結論がいわゆる歴史修正主義者たちにとって好ましいものであったならば,『これ以上フェアな慰安婦問題に関する映画はない』と彼らはいっただろうと私は確信しています」と語り,こう続けた。

「私はリサーチを重ねて,両方のサイドの主張を聞いたのち,やはり自分の考えと結論を入れることこそが責任のあるやり方だと考えました。すべての主張は同等に説得力があるわけではなく,すべての主張が同じ重さをもっているわけではないことを示すのは,重要だと思ったのです」。

「最終的に私の結論がどういうものか。どうしてその結論に至ったかというものは明快で,そのプロセスが分かるがゆえに『主戦場』はプロパガンダ映画ではないと思います。この透明性によって,観客が結論に同意することも同意しないことも自由にできる。映画を観て,それぞれの論点について観客自身が検証することを推奨しています」。

しばしば,歴史修正主義者はみずからの否定言説が批判を浴びると,「表現の自由を抑圧するのか」などと喚き立てる。だが,今回の『主戦場』をめぐる騒動でハッキリしたのは,そういう連中の方こそ,実際には「表現の自由」など微塵も考えていないということではないのか。だからなんどでもいおう。判断するのは映画の観客だ。(『リテラ』編集部)

註記)以上,以下から引照。

https://lite-ra.com/2019/06/post-4752.html

https://lite-ra.com/2019/06/post-4752_2.html

https://lite-ra.com/2019/06/post-4752_3.html

https://lite-ra.com/2019/06/post-4752_4.html

※-4 若干の結論

以上に長々と『リテラ』の記事2点を引用・紹介してみた。はたして,この記述を読んでくれた人はどう思うか?

従軍慰安婦問題を「歴史の事実」として論及することじたい,根っから毛嫌いする〈否定派〉の人もいる。現在50歳前後(以上)の年齢層である人びとは,自分たちのおじいちゃん・おばちゃんの世代においては,とくに男たちの多くは戦争に動員され,戦場に送られた体験をもっていた。

大正生まれ(1912~1926年)の世代の男性は,とくに日中戦争から太平洋戦争の時期(1937~1945年)にあって,その大多数が軍人として駆り出され,戦場に送りこまれた。そのさい,中国戦線にいかされて「従軍慰安婦」をしらないなどいった帝国軍人はいない。また,慰安所にはけっしていかなったという彼らも,なかにはごく少数いた(一説にこの少数派の兵士は2割いたと指摘されている)。しかし,たいていの者は,朝鮮人女性を主とする彼女らのお世話になっていた。

だが,そうした「戦争の時代」における記憶は,できるかぎり封印しておくだけでなく,なるべく忘却のかなたに追いやっておきたい。実際に戦場に送りこまれ,いろいろと辛い経験をしてきた旧日帝軍人たちであったが,家族たちにはけっして一言も語るわけにはいかない「慰安婦体験」を実際にしてきた。だからこそ,その記憶はなきものにしておきたかったし,またそうしてこざるをえなかったのである。

安倍晋三(いまは故人だが)は「戦後レジームからの脱却」をとなえ,なぜか「戦前体制への回帰」を所望するという大 ▲ ▲ 者であった。だがこの場合でも,その昔における「戦争の時代」に関した「現実的な話題」となれば,実際に戦場に放りこまれていた「帝国軍人の生活環境」のなかには,「従軍慰安婦」が日常的な存在として付属していた事実があった。従軍の意味は「従軍看護婦」をもちだすまでもなく,歴然である

それゆえにかえって,そうやすやすとは認めるわけにはいかない「歴史の事実」であるのが,この従軍慰安婦の存在であった。完全に否定をしようとする態度をもって排斥されねばならないこの問題は,実は,その否定的な態度を介して逆に,反転させられる経緯をもたらしたがゆえ,かえって基本から認めざるをえない経過や結果(理屈のなりゆき)も生んでいた。

このたび,日系アメリカ人であるデザキ監督だからこそ制作できたかもしれない映画『主戦場』のなかで「右翼・保守・反動・国粋の識者(?)たち」は,従軍慰安婦問題をそれこそあけすけに,いうなれば『否定しながら肯定する議論』を示唆する『語り口』を披露した。結局,それだけのことであった。「語るに落ちた『語り方』」を「彼らはしていた」ことになる。

以上にて記述を終える。

------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?