原子力村は昔「原発は炭酸ガスを出さない」などと世間に向けて愚昧な虚説を喧伝した(4)

昔「原発は炭酸ガスを出さない」といい,つぎにその「稼働中は出さない」と断わり,最近は「ほとんど出さない」という具合に食言まがいの言動を重ねてきた原子力村のいいぶんは,「説明」としては完全に一貫していなかった矛盾のデタラメ言説であった。

つぎの画像資料は『日本経済新聞』の該当する社説であるが,原発推進派の新聞社がこの程度にいいかげんな論説を平然と書きまくるほど,原子力村における成員として地位が明白であった。

ここに出ていて不自然ではない新聞社

なお「本稿(4)」は2022年12月30日に執筆されていたものを,本日2023年9月23日に改訂・増補している。

付記)冒頭の画像は,文中・記述のなかでとりあげられているものから借りた。

※-1 GX(グリーン・トランスフォーメーション)とは完璧に無縁である原子力発電の問題

最近,GX(グリーン・トランスフォーメーション)が標語として強調され,これに対して “グリーンウォッシュ” ということばも登場していた。

グリーンウォッシュとは,英語でいう whitewash(ごまかし)とgreen(環境配慮)を組み合わせた造語である。それは,企業など実態を伴わないにもかかわらず,あたかも環境に配慮した取組をしているかのようにみせかける偽装行為を指す。

すなわち,環境意識が高まっている現状のなかで,このブームに乗って虚偽の広告をおこなう企業が出現してきた。グリーン・トランスフォーメーションの実際が問題になっている実情については,このグリーンウォッシュという用語が対置,用意されるかたちで,人びとに対する警告が出されていた。

昔であったが「原発は炭酸ガスを出さない」といわれた。だいぶ以前であったが「原発は稼働中に炭酸ガスを出さない」といわれた。そして最近は「稼働中の原発はほとんど出さない」というように,微妙な変化があったとはいえ,根本からみて質的には確実に変わってきた,そうみなすほかない見解が,原子力ムラ側から聞こえてきた。

そういう具合に,原子力ムラから飛んでくる「原発と炭酸ガス(炭素)発生の有無」に関したまやかしの発言は,その中身がころころと変わってきた点に関して,反省したという立場をけっして自白することがなかった。もっとも「原発は炭素を出さない」の「説明」じたいが,もとより原子力ムラ的な詭弁であり,申し分ないほどにデタラメ言説そのものであった。

さて,本日でこの連続ものの記述は「本稿(4)」まで来た。前回「本稿(3)」は,「原発推進論の立場」から意図的に誤導させるために,原発(原子力)という電源が「グリーンウォッシュ的に悪用される」傾向が出ている現状を批判した。

本当のところでみれば原発という発電装置・機械は,グリーンなどと形容することなどとうてい不可能であった。もともと,その反極にならば適格に位置づけられるといったらいいほど,「非常に害毒性の強い放射性物質:原子力」を燃料に使用する。それゆえ,グリーンである(地球環境にやさしい・好ましい)といいたいかった言説は,初めから大ウソをつく「タメにする」ものでしかありえなかった。

原発を所有する大手電力会社は,GX(グリーン・トランスフォーメーション)に関係づけられるような実態:電力の生産のあり方とは,本来まったく無関係であるだけでなく,むしろその正反対に位置している。

要は,その原子力問題に固有である害毒問題ならば,これを満載していると表現するほかないのが,この原子力を燃料に焚く電力生産方式:原発であった。

たとえば,こういう謳い文句がネット上にはすぐにみつかるが,原発の関連をこの文意:脈絡のなかから,どのようにひねり出せるのかについては注意が必要というよりは,初めから眉ツバものであった。

GXはなにかといえば,こう説明されていた。

GXとは,カーボンニュートラル実現を目的として,企業におけるGHG(温室効果ガス)排出源である化石燃料や電力の使用を,再生可能エネルギーや脱炭素ガスに転換することで,社会経済を変革させることを指します。

補注)ここでは,この「企業におけるGHG(温室効果ガス)排出源」に関してならば,原発も基本,この仲間にくわえておくべきであった。

「原発による電力生産」の特徴を最近,そのGXという用語をもちだし,あたかも環境問題に配慮・貢献しうるエネルギーがこの原発(原子力)だと主張する立場は,

いまからおよそ70年もの大昔,原発が導入されるに当たり原子力が「夢のエネルギー」であるかのように「ウソの喧伝」が大々的におこわれたさい,

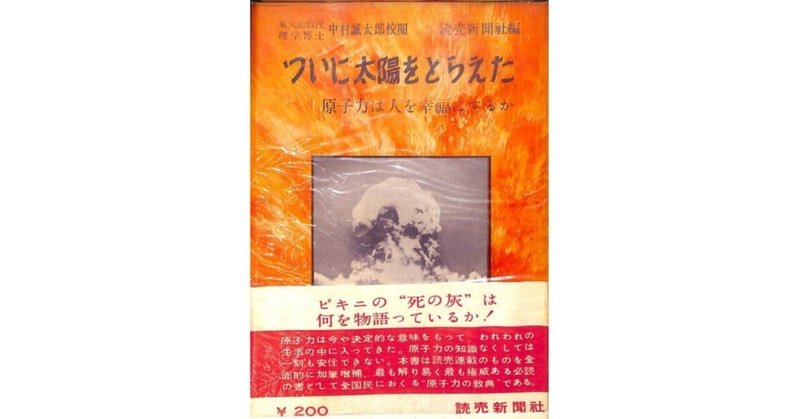

たとえば,つぎのような著作を制作・販売した読売新聞社が,世間に向けてその「20世紀的なウソ」を広めようとしていた「歴史の事実」にも,間違いなく一定の関係があったと解釈できる。

この読売新聞社編・東大助教授理学博士中村誠太郎校閲『ついに太陽をとらえた-原子力は人を幸福にするか』読売新聞社,1954〔昭和29〕年5月は,現在も当然,原発推進の立場・イデオロギーを社是する『読売新聞』の立場を,いまから70年近くも前に表明していた「その証拠になる文献」であった。

この『ついに太陽をとらえた-原子力は人を幸福にするか』が原発・原子力を宣伝した意図は,いまとなってみればただに,陳腐な決まり文句的であった内容をもつに過ぎなかった。しかし,しごく正直に述べられていた。

しかし,同書は当時にあってはそれでも,原発がいかにも時代を先取りできるエネルギーの利用方法(電力を生産できる方法)だと喧伝し,いわば「原子力信仰を世間に広く布教する」ことを狙っていた。現在から振り返ってみるにその努力は結局,この世を惑わす方途に煽るためのデマでしかありえなかった。

後段においても触れる佐藤栄佐久『福島原発の真実』平凡社,2011年6月は,政府のエネルギー政策検討会が1956年に発足したさい,その初代の委員長に就いたのが,読売新聞社社主の正力松太郎であった事実に言及していた(131-132頁)。

『読売新聞』が反原発の立場・思想など最初から採れるはずもなかった当初の事情は,画像でも前掲した読売新聞社編『ついに太陽をとらえた-原子力は人を幸福にするか』読売新聞社,1954年5月をひもとけば,一目瞭然である。

しかし,2011年3月11日午後2時46分に発生した東日本大震災後,そして大津波の襲来は,この国におけるその「原子力信仰と原発最優先のエネルギー政策の虚妄」を土台から突き崩した。

※-2 読売新聞社編・東大助教授理学博士中村誠太郎校閲『ついに太陽をとらえた-原子力は人を幸福にするか』読売新聞社,1954〔昭和29〕年5月の批判

21世紀の現在になってもこの本--原子力を庶民に向けて洗脳的に教育しようとした著作--が,もともと抱えていた〈基本的な限界性〉から,いまもなお,1歩も出ることができていない「日本というこの国のエネルギー政策のあり方」が大問題でありつづけている。

この本をここでとりあげ言及するということで,念のためネット上になにか関連する記述があるかと検索してみたところ,さすが根幹からつぎのように的確に批判を述べている記述がみつかった。素人が論じた原発:原子力論であるが,きちんと基本を抑えた議論をしていた。

この記述はたいそう興味ある文章になっているゆえ,以下にその全文紹介する。しかもこの文章は,東電福島第1原発事故が2011年3月11日に起きる3年ほど前に書かれていた。

★ ついに太陽をとらえた 原子力は人を幸福にするか ★

=『磯野鱧男 Blog』2008年05月02日,https://blog.goo.ne.jp/ryuzou42/e/dce1733d9f1272343aae7376da6836c6 =

『ついに太陽をとらえた 原子力は人を幸福にするか』東大助教授理学博士 中村誠太郎・校閲 / 読売新聞社・編/読売新聞社,1954年。

今となっては,こんな無茶苦茶な本をよく出版できたと思います……。「序」を湯川秀樹博士が書いています。

「この書物は色々な面白いエピソードをつなぎとして,読者がそれにひきずられて読んでゆく間に,一応の常識をしらずしらずえられるように書かれてある。それ等のエピソードがどこまで正しいか私は知らない。しかし,科学的な知識に関する部分は,原子物理学者の中村誠太郎君が校閲しているのであるから信頼できるだろうと思う。

昭和29年4月3日」

湯川秀樹博士を批判する本がありましたが,否定できないと思います。きちんと,彼がなしたことを反省してくださる方が平和のために役立ったことでしょう。

これは,手塚治虫にもいえます。〔湯川秀樹と〕両者に共通することは,原発推進の正力松太郎といおうか,読売グループに関わったということでしよう……。

鉄腕アトムも突入させるだけでは,何の解決もしていないでしょう……。原子力はクリーンなエネルギーではありません! アメリカで最初に作られる時から,原発は高いと書かれてある本もあります。

「1ポンド(455グラム)を720円ぐらいの値段で……。しかし,いま私はわずか1ポンドで,705百トンの水を沸かすことが出来る。同じことを,もし石炭がやるすれば,1500トン(750万円),石油なら33万ガロン(4900万円)かかる計算である」

日本でもすごいのがみつかるようなことを書く。

「〔19〕53年日本で開かれた国際理論物理学会議に来たフランスのペラン博士は,伏見さんの肩たたいていった」

「フランスでもウラニウムは国内に絶対にないといわれていたが,あらためて探したらすごいのがみつかった。君たちもガイガー計数管(-略-)を下げて日本中の山を歩いてみることだね」

「大河をわかす力」や,「原子力で若返る地球」などのタイトルの文章があります。〔しかし〕そもそも大河をわかす必要はありません。地球温暖化のために,悪影響を及ぼしている表現としては正確なのではないでしょうか?

補注)この「大河をわかす力」や「原子力で若返る地球」といった原発に関した「説明の仕方」は,※-1で言及したGXとは完全に「反対色の電源である」ほかなかった,この原発:原子力に固有な「負の本性」をごまかすために扮装させ,隠蔽する話法を駆使していた。

とくに「大河をわかす力」や「原子力で若返る地球」といった修辞が適切か否かといった点の詮議はいったんおくとしても,地球温暖化の問題を考えればけっしていえはずすらなかった,この「大河をわかす力」というたぐいの「原発:原子力の効用」に関する表現が,ものすごくリアル……,であった。

つまり,地球環境の温暖化にこの原発:原子力が「無関係であるわけがない」という批判を,ただちに呼びこむような表現が,バカ正直と受けとっていいくらい使われていた。

永井博士が,戦時中に徴用工や兵隊のレントゲン写真をとっていたことが書かれてあります。--その設備は古びてよくなく,しまいには体をいためた……。

「職に殉ずるとかすぐ感傷に走ってしまう悪い癖がある。それをいいことのように思う癖がある。少なくともこれらかの原子力時代には,そういいう日本人独特の感傷的な,いわば特攻的精神は一切捨ててかからないと危険だし,また物笑いにもなることを忘れてはならない」

キリストも物笑いの神様でしょうね……。そして,こんな人たちは原発事故が起きても,逃げ出すでしょうネ……。科学的でもない原発推進派。

「日本のウラニウム資源 散財するウラニウム資源,日本にも相当ある」

この本では,京都にも2ヵ所あるそうです。出鱈目もいいとこですね。権威が正しいように書いたら,一般人は信用してしまうと思います。(引用終わり)

以上のごときに半分嘲笑気味に批判されていたのが,読売新聞社・編,東大助教授理学博士中村誠太郎・校閲『原子力は人を幸福にするか』読売新聞社,1954年の内容であった。

しかし,この程度の原発:原子力に対する理解「度」であっても,いまだに日本の原子力ムラ側が,国民たちに対して強要する中身になっていた。

さすがに最近は原発神話は廃れたものの,それでもなお「原発の必要性,有用性」を熱心に,それもゴマカシのリクツたっぷりに煮こんだ教説が展示されている。

前段において触れたGX(green transformation)の観点は,環境問題の解決に貢献することなど絶対にありえない原発:原子力に対して使用される場合, “whitewash(ごまかし)とgreen(環境配慮)” を組み合わせた造語 “グリーンウォッシュ” の事例だと判断し,批判の対象となる。

それでも,原発:原子力がGXの範疇に押しこめるかのように説明する詭弁が登場していた。ともかく,地球環境意識が高まりつつあるなかで「なんとか・トランスフォーメーション」といった流行に悪乗りしつつ,大手電力会社と政府当局は「恥も外聞もなく」,その種の「虚偽の喧伝」をおこなっている。

持続可能な再生目標とはもっとも縁のない,というよりはその目標に対してならば,それこそ破壊的なエネルギーが原子力であり,これを燃料に焚いて電力を生産するという原発であった。

※-3 2023年9月23日に補訂する記述-原子力村からイジメ・迫害を受けてきた反原発の立場を採った人びと-

a) 細見 周『熊取六人組-反原発を貫く研究者たち』岩波書店,2013年3月という本

2011年3月11日の午後2時46分,宮城県牡鹿半島の東南東130km付近で深さ約24kmを震源とする地震,それもM9の巨大地震が発生した。この東日本大震災と名づけられた激烈な地震は大津波を惹起させ,15メートルもの津波となって東京電力福島第1原子力発電所に襲来した。防波堤をはるかに越えて浸水した海水のために,1号機・2号機・3号機が溶融した。その11日のうちにはすでに溶融した原発が出ていた。

その3月11日はたまたま4号機は稼働しておらず,核燃料は原子炉に入っていない状態にあって,溶融するごとき大事故は起こさなかった。

しかし,核燃料が建屋上部の燃料プールに移されていて,ここから水がなくなると別様の大事故,つまり,多量の燃料が溶けだして高濃度の放射性物質が外に放出される懸念があった。もしも実際にそうなった場合,東日本は国土として壊滅すると恐怖されたほどの,国家の根幹にとって深甚な被害が予想されていた。

だが,予想外のとても意外な事態が起きていたために,その燃料プールには水が補給・確保される状態となった。前段のような21世紀における「原発事故の尋常ならざる恐怖」となる可能性は,ある意味「『最高度の不幸中』の『幸い』」として回避できていたに過ぎない。

この4号機でもしも,そのように懸念された大事故が起きたとしたら,東電福島第1原発事故現場は,事故の発生当初から現在まで,人間側はなにも手出しできない場所となっており,周辺地域も広い範囲にわたり無人地帯になるおそれまであった。

21世紀において原発の深刻かつ重大な核・惨事を発生させた東京電力は,いまだに,真摯に反省したうえで保有する原発をただちに廃炉処分にするという気などさらさらない。ともかく稼働させらえる原発は稼働させ,企業として収益を確保することしか念頭にない。

とくに柏崎刈羽原発の7基,その出力合計は計820万キロワットを超える「世界最大の原発」に関して東電は,その何基かでも再稼働させたいとずっと欲望してきた。だが,2012年3月に6号機が定期検査に入って以来,全基の停止状態はいまだに続いている。

通常であればここまで停止状態にされてきた工場・装置・機械は,廃棄処分も同然の状態にあると判断されて当然であるが,いまでもなお,原発の場合として再稼働の機会実現を狙い,保守・管理をしつつ待機している。

とはいっても柏崎刈羽原発は,福島第1原発事故を引き起こした東電に厳しい視線が注がれているにもかかわらず,構内においては不祥事が相次いでおり,「運転禁止」という異様な事態を招いているとなれば,このような原発はただちに廃棄処分するのが妥当である。

b) 細見 周『熊取六人組-反原発を貫く研究者たち』岩波書店,2013年

この本は,つぎのごとき内容として執筆されていた。アマゾンの書評のうちから要領よくまとめている寄稿文をとりあげ,参照しておきたい。

◆ つくしん坊-5つ星のうち5.0

「純真でまっすぐな」六人の研究者たちの闘いの軌跡

2013年5月11日 ◆

本書は,京都大学原子炉実験所(大阪府熊取町)で,反原発を貫いて研究および社会的活動をしてきた6人の研究者たち-今中哲二,海老澤徹,川野眞治,小出裕章,小林圭二,および瀬尾 健-の闘いの軌跡をていねいに追った物語である。

この6人の共通点は,60年安保世代あるいは全共闘世代として,学問と社会との関係に悩んだすえに研究者の道を選んだこと,「純真でまっすぐ」(早世した瀬尾氏の奥様の表現)な性格のゆえに,反原発を貫いたことであろう。

6人は,原発の危険性に早くから警鐘を鳴らしてきたが,東京電力福島第1原発事故で,不幸にも予言が的中してしまった。本書は,個性豊かな「六人組」(マスコミが揶揄して付けたニックネームらしい。正式なグループ名は「原子力安全研究グループ」)が,「原子力村」といかに切り結び,また反原発の市民グループと交流・共闘してきたかを興味深くつづっている。

六人組の本格的な活動は,1973年の四国電力伊方原発訴訟に始まる。この裁判では,研究者の本領を発揮し,科学的な視点から原発の危険性を証言し,原子力ムラの御用学者たちのお粗末な「安全論理」を打ち負かした。

しかし,国側の敗訴の危険性を感じた権力側が一方的に裁判長を交替させ,原告敗訴となってしまった。その後,スリーマイル島原発事故やチェルノブイリ事故が起きて,世界の趨勢は脱原発に向かったにもかかわらず,ひとり日本だけが原発を推進し,あいかわらず司法はその追認をするだけに終始した。

福島第1原発事故は,日本の原発推進体制の根本的な欠陥を暴き出したにもかかわらず,事故後2年を経て,事故がなかったかのように原発再稼働の動きが活発になっている。

六人組の存在は,確かに福島第1原発事故が起きる前に原発を廃止させることはできなかったが,国会前の反原発デモをはじめとする今日の運動の精神的な支えになっていることは確かである。

六人組のうち3人はすでに定年退職し,1人は残念ながら早世し,残る2人もまもなく定年とのことだ。「純真でまっすぐ」な6人の研究者の存在に感謝しつつ,若手の研究者の中から,六人組の精神を受け継ぐ人がたとえ1人でも現れることを願わずにはいられない。(引用終わり)

登場した 六人組の略歴は,以下のとおり。

海老澤徹(1939年生まれ) 京都大学原子炉実験所元助教授。京都大学理学部卒業,京都大学原子炉実験所助手,ミュンヘン工科大学研究員としてフランスの核物理学研究機関ラウエ・ランジュヴァン研究所(fr:Institut Laue-Langevin)に滞在。2002年定年退職。

小林圭二(1939年-2019年 ) 京都大学原子炉実験所助手,講師を経て,2003年定年退職。

瀬尾 健(1940年-1994年) 京都大学原子炉実験所元助手。

川野眞治(1942年生まれ) 京都大学原子炉実験所元助教授。京都大学理学部卒業,京都大学大学院理学研究科博士課程修了,京都大学原子炉実験所助手,助教授を経て,2005年定年退職。

小出裕章(1949年生まれ) 京都大学原子炉実験所助手,助教を経て,2015年定年退職。

今中哲二(1950年生まれ) 京都大学原子炉実験所助手,助教を経て,2016年定年退職。

以上の六人組はいわば冷や飯組の面々であった。しかし,2011年3月11日に東日本大震災が発生し,東電福島第1原発事故も発生してからは,その冷や飯をずっと食らってきた「本当の社会正義としての価値」を,こんどはあらためて顕現できることになった。

以上のなかでも,とくに講演活動で露出度が一番高いのは小出裕章であった。この小出は,東電福島第1原発事故について「自分の責任でもある」として聴衆に直接謝罪していたが,この学究の姿勢は原子力村の構成員たちからするとみたくも聞きたくもないそれであった。

c) 反原発的なきびしい地方行政を推進したがために国策捜査・裁判に嵌められた福島県元知事佐藤栄佐久

この佐藤栄佐久の1件についてはウィキペディアにもその概略が説明されている。佐藤自身がつぎの回顧録を公刊しているので,この一読を勧めておきたい。

『知事抹殺-つくられた福島県汚職事件-』平凡社,2009年9月。この本の発行日付は東電福島第1原発事故「以前」である。この本を読んだ読者いわく,これはやはりアマゾンの書評のうち冒頭にあった文章である。これ以外にもくわしく言及したレビューもあるが,ここではそれのみ紹介しておく。最新で2023年8月1日に寄稿されていたものである。

【参考記事】-2011年4月9日の報道-

政府の方針に従わないとたちまち汚職事件をでっちあげられる。恐ろしい国になったわが国。昔からか。

佐藤知事の人相がまた悪代官ぽいっときている。よくしらずに新聞やテレビの報道を鵜呑みにする人は知事が悪いと信じてしまうだろう。

『知事抹殺』を読んで目覚めよう。この国はすでに闇に覆われつつあるのだ。(引用終わり)

最後の文句「この国はすでに闇に覆われつつあるのだ」という点は,まったく同感である。ジャニーズ喜多川の性的嗜好による事件が半世紀以上もの歳月をかけて,それも国連の関連部局からも告発があって,日本側がようやく本気で対応を迫られたごとき「日本の内輪のごときリクツ:陋習」は,原発村のなかにも当然のように昔から貫かれていた。これに逆らう者は容赦なく何人に対しでもなんどでも,国家じたいが率先して首を絞めにかかっていたわけである。

また佐藤栄佐久の本, 『福島原発の真実』平凡社(新書)2011年6月は「3・11」に遭遇させられた日本人の1人としてだが,それも原発のあり方に強い疑念を抱き,批判を重ねて表明してきた福島県の前知事の立場から,その「3・11」以後に関する自分の所感を記述している。

佐藤のこの『福島原発の真実』2011年6月は,前段に挙げてあった著作を公表した当事者としてさらに,公刊したものであった。

佐藤栄佐久はこういう感想をしるしていた。

「これは悪夢でないだろうか」(同書,15頁)。

「痛切に感じるのは,原子力政策は民主主義の熟度を測る素材であるということです」(同書,198頁)。

この悪夢,東日本大震災⇒東電福島第1原発事故が起きたのは自然災害の側に原因そのものがあったのではなく,その反対に人間の側,原子力村と呼ばれる利益共同体のなかにあったことは,明白であった。

それゆえ,「原発に懐疑的な基本姿勢を堅持するようになってしまい」,日本政治社会の因習的な構図に真っ向から逆らった佐藤栄佐久は,この「3・11の襲来以前においてすでに政治家の立場を抹殺された」。

しかし,いったいそのどちらが,国民の立場を本当に考慮し,尊重していたか,いまとなっては贅言の余地すらなかった。その是非をいえと問われたら,無条件といっていいくらい国家権力側,原子力村に「非がある」し,それも全面的にそうだったと断定してよい。

(以上2023年9月23日,補述・追論)

※-4「原発フル稼働 岸田政権にとっても日本経済にとっても命取り」『日刊ゲンダイ』2022/12/24 17:00,https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/316418

この『日刊ゲンダイ』2022年12月24日の記事は,防衛費(国防予算,軍事費)をこの5年さきの枠まで43兆円分増やし,対GDP比率での制約1%を2倍にすると決めた岸田文雄政権をめぐっては,

国民たちにその是非を問うことから逃げまわってきた「岸田文雄幽霊政権」の「独裁的・強権の為政」はまるで,故・安倍晋三の衣鉢をさらに継承したという意味で,その悪政の方途をバカ正直に告白したことになる。

安倍晋三ときたら初めから,日本の憲政史上トンデモに最悪の総理大臣であった。ところが,岸田文雄となると,この人はまったく完全に幽霊同然の采配しかできていなかった,どうしようもない総理大臣であった。

「聞く力」などと盛んに自分の売り文句を昂揚させていたこの岸田文雄君は,実はまともな政治家とみなしるだけの「自分というものがない」し,そそも「自分がなにをしたいのか」からして,国民たちのほうに伝わってきていない。それも,いまだに,である。

つまり,一国の首相:最高指導者としての存在感ゼロであったこの「世襲3代目の政治屋」は,国民たちに対してろくすっぽ,自分の所信を具体的に説明すらできていないまま,本日のこの記述の関連でもいえば,いきなり「原発の新増設」や「軍事費倍増」を決めていた。いってみれば,説明の仕方をしらない「没論理を特性とする唐突の首相」。

さて,前置きが長くなったが,紹介するといった『日刊ゲンダイ』の記事を,以下に引用する。

a) 一般会計の総額が過去最大の114兆3812億円となる2023年度予算案が〔12月〕23日,閣議決定された。2022年度の当初予算を6兆7848億円も上回り,初めて110兆円を突破した。

岸田首相は「歳出改革の取り組みを継続して防衛関係費の増額を達成しつつ,新規国債発行額の減額も実現するなど,メリハリの利いた予算となっている。年明けの国会で速やかな成立をめざ指したい」と自画自賛していたが,冗談じゃない。

来〔2023〕年度予算案は財源の3割超を国債で手当てし,新規発行分は35兆円を上回る。つまり,相変わらずの借金頼み。歳出が大幅に膨らんだ要因は,国会で審議せずに岸田が前のめりで決めた防衛費倍増だ。

2027年度に対GDP比2%を実現するため,5年間で43兆円の確保を計画。それで,来年度の防衛費は前年度比1.26倍の約6.8兆円に膨らんだ。1兆円強の増税をしたところで膨れ上がる防衛費を賄えるはずもなく,国債依存の沼へズブズブとハマりこんでいくのは避けられない。

補注)この防衛費(軍事費)予算が突如増やされた事情を受けてだが,自衛隊3軍は喜ぶ前に,いったいなににその予算を使えばよいのか分からないと,だいぶ戸惑っていたというのだから,キシダメノミクスの采配ぶりにおいて特徴的であった迷走傾向は,この迷走をするにしても,そもそもどこを走っているのかさえ分からないくらいに迷走しているように映るから,始末に悪い。

b) 岸田の専横は,国是である専守防衛をかなぐり捨てた安全保障政策の大転換にとどまらず,原発政策にも及んでいる。政府は〔12〕22日,「GX(グリーン・トランスフォーメーション)実現に向けた基本方針案」をとりまとめた。原発を「最大限活用する」として,再稼働の加速,古い原発の運転延長,新型炉への建て替えを柱に据えた。

安倍政権も菅政権も「現時点では想定していない」としてきた原発の新増設や,60年を超える運転を認めることを盛りこんだのだ。2011年の東京電力福島第1原発事故後に堅持してきた政府方針の骨抜きを年明けに閣議決定するという。

補注)防衛費(軍事費)を5年先まで2倍にするといっても,その90%はアメリカから言い値でもって,旧式の兵器・武器を購入するといった「無駄づかいにしかならない予算枠」である。

その予算枠は,FMS(Foreign Military Sales:有償援助)協定という形式で日本がアメリカから兵器・武器を調達するために充てられている。

このFMSは,米国政府が経済的な利益を目的とした装備品の販売ではなく,米国の安全保障政策の一環として,武器輸出管理法にもとづき,同盟諸国等に対して装備品等を有償で提供するものである。日米間においては,日米相互防衛援助協定にもとづいておこなわれている,と説明されている。

だがこのFMSは,要するにアメリカ政府が日本に対して,非常に割高の兵器・武器を好き勝手にいいように売りつける便法になっており,日本国民たちの血税がものすごい無駄遣いになる契約関係をむすんでいる。

つまり,実戦になっても使い物にならないたとえばトマホークを,それもアメリカ軍が在庫としてしまいこんである半世紀前に設計された大昔のミサイルを購入する(しかも相当の高値で買わされる)というのだから,この国はいったいどこまで「対米従属国」を徹底できるのかと呆れかえる。

〔記事に戻る ↓ 〕

c) 低支持率で霞が関にすり寄り

3・11から12年が経とうとしているが,いまなお故郷に戻れず,避難生活を強いられている被災者は2万人を超える。日常生活を奪った原発事故はいまだ収束していない。にもかかわらず,岸田は8月下旬のGX実行会議で新増設や建て替えの検討を指示。

実行会議のメンバーは経団連会長や電事連の前会長ら推進派で固められ,実行会議のたたき台となる経産省の審議会は原子力や電力業界の専門委員ら原子力ムラの面々。結論ありきの議論であったことは疑うべくもない。そうして検討指示からたった4カ月で,原発推進にカジが切られた。

ジャーナリストの鈴木哲夫氏はこういう。

「岸田首相は昨秋の衆院選も,今夏の参院選も福島市で第一声を上げ,支持を訴えていた。被災地の現状をみているのに,国会で審議することもなく原発回帰に転換するなんてとんでもないですし,ありえない。岸田首相がいかに理念をもたず,政治をやっているかが浮き彫りです」

衆院選の第一声で岸田はこぶしを握りしめ,「福島は東京電力福島第1原発の廃炉や処理水の問題,心のケアなどまだまだやるべきことがたくさんある。福島や東北の未来のためにがんばりたい。東日本大震災の復興なくして日本の復興なし」と叫んでいた。それから8カ月後の参院選の第一声では,「福島は自民にとって特別な場所だ。東日本大震災からの復興は政権奪還の原動力だった」と力んでいた。いずれも自民党が圧勝。あまりにもむごい手のひら返しだ。

「経産省が旗を振る原発回帰はひとつの象徴です。防衛増税に関心が集まっていますが,財務省主導で増税の検討が進められ,政府税調では消費増税が俎上に載っている。厚労省は年金・介護の国民負担増を押しこもうとしている。背景にあるのは政治の弱体化です」。

「内閣支持率が低迷するなか,各省庁の事務次官は泥舟に乗りたくないとばかりに官邸と距離を置くようになった。すると,政権を維持したい岸田首相は霞が関に頭を下げざるをえなくなり,ロクな議論なく大きな政策転換がつぎつぎにおこなわれる。やりたいことがない首相たるゆえんで,政府として機能していません」(鈴木哲夫氏 = 前出)

泥船に乗っていながら戦争に備えてというより,あたかも好んで「戦争をしたいかのような国家予算の編成」を試みはじめたこの国である。アメリカからガラクタ化した兵器や武器をそこまでして買うよりも,いまの日本の自衛隊はもしも3日も本当に戦ったら弾薬がすぐに尽きるほかない兵備の状態にあるのだから,こちらの保有分を増やすことのほうがよほど「国家防衛の問題」としては喫緊事であるはず……。

しかし,軍事予算を倍にするという計画はすべて,アメリカ軍の褌かつぎ的な役割という米日同盟関係の枠組のもとで立てられ,せかされ,そして実行されようとしているに過ぎない。敗戦以後のこの国は,政治・経済のあらゆる領域・方面において「本来もつべき国家主体性」があいまいである。

以上の『日刊ゲンダイ』の記事は原発の問題にも触れていた。原発反対の社是の立場から一貫して報道する『東京新聞』の報道から,つぎの ⑤ を紹介しておきたい。

※-5「核燃料サイクル,最終処分場のめどもなく… 後始末避けて原発回帰に突き進む政府」『東京新聞』2022年12月23日 06時00分 https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=221560&pid=860139

原発の60年超運転や次世代型原発の建設を盛りこんだ政府の原発積極活用の基本方針は,原発の稼働に伴って出る放射性廃棄物の後始末に具体策がない。

実現のめどが立たない核燃料サイクルや高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の最終処分場選定は,道筋がみえないまま。後始末を解決せずに原発を使っても,ごみ置き場が足りずに稼働できなくなる日が必らずやって来る。

補注)ここで指摘されている原発のひとつの問題,つまり「トイレのないマンション状態」がそれこそ,

「便壷がいっぱいに溜まってしまい」

「糞尿が溢れる日」

を迎える日が,いつかには必至である。ところが,この深刻な問題を真剣に考えている当事者がいない。

日本の原子力ムラは,その糞尿問題を「考えて・いない」というよりは,いまはともかく触れておかないようにしているだけである。指摘のあった「最終処分場」の確保はまったく見通しがついていない。

これまで日本が建設し稼働させてきた原発は,2019年時点だと,廃炉になっていた原発を含めると60基があった。国土面積をこの基数で割ってみるに,世界のなかでも有数の密度になっていた。

その事実に関連させてだが,2010年時点における原発設置状況が世界各国でどのくらいになっていたか,つぎの表を参照しておきたい。

〔記事に戻る→〕 核燃料サイクルとは,原発の使用済み核燃料から再処理という化学処理でプルトニウムやウランを取り出し,混合酸化物(MOX)燃料に加工して原発や高速増殖炉で再利用する仕組みで,日本政府の原子力政策の柱である。

高速増殖炉は使った以上のプルトニウムを生み出す夢の計画だが,原型炉もんじゅ(福井県)の廃炉で頓挫した。放射性廃棄物の有害度を下げる高速炉の開発に転換したが,実用化のめどは立っていない。

補注)混合酸化物(MOX)燃料は以前から実際に利用されている核燃料だが(日本では各電力会社4基で使用していたが,事故を起こした東電福島第1原発では3号機が使用),高価で安定性に不安・危険があった。

(以上の記事・内容はまとめると,こうなる)

◆-1 再処理工場は完成延期26回(説明本文はほぼ割愛,以下同じ)

◆-2 電気料金通じて国民に負担

経産省がまとめた活用策には,再処理工場の稼働に向けて「審査への確実,効率的な対応」など抽象的な対策が並ぶ。総額14兆円超とされる再処理事業は打開策もなく続き,電気料金を通して国民に重くのしかかる。

◆-3 プールに溜まりつづける使用済み核燃料

※-6「『国民に対する背信だ』原子力規制委,経産省と不透明なやりとり 原発60年超巡り面談7回,内容公開せず」『東京新聞』2022年12月28日 06時00分,https://www.tokyo-np.co.jp/article/222433

原子力規制委員会事務局の原子力規制庁は〔2022年12月〕27日,原発の運転期間の見直しをめぐり,担当者が山中伸介委員長から検討指示を受ける前の7~9月,経済産業省資源エネルギー庁(エネ庁)の担当者と少なくとも7回にわたり面談をして情報交換していたことを明らかにした。

山中委員長は,原発推進側の経産省とのやりとりは公開するよう指示しているが面談の内容は,非公開にされている。規制委の透明性が揺らいでいる。

◆-1「(規制対象の)電力会社との面会ではない」

規制庁によると,経産省との面会は,岸田文雄首相が原発政策見直しの検討を指示した翌日の〔2022年〕7月28日。経産省側からの呼びかけで始まった。その後,委員長らに報告しないまま面会を重ねた。

8月29日には規制庁職員が規制委を所管する環境省への説明資料を作成。現行の原子炉等規制法(炉規法)の「原則40年,最長60年」とする規定が,経産省が所管する電気事業法に移管されることや,炉規法に長期運転への規制手法を新設するなど,方向性の詳細が記載されていた。

山中委員長は10月5日の定例会で,規制庁に対して運転期間が見直された場合の規制について検討を指示し,経産省とのやりとりは透明性を確保することも求めた。規制庁はこれ以降の面談録はホームページで公表しているが,指示前の面会内容は公表していない。

規制庁はNPO法人原子力資料情報室からの指摘を受けて調査。黒川陽一郎総務課長は会見で「面会では経産省側の情報伝達を受け,政策の協議や調整はしていない。(規制対象の)電力会社との面会ではないので,面談録を作らなかった」と説明した。

◆-2「規制と推進が一体化」福島第一原発事故の反省どこへ?

原発の運転期間見直しは,原発の規制と推進を分離するために発足した原子力規制委員会事務局の原子力規制庁と,推進側のエネ庁が非公開の場で綿密に情報交換しながら進んでいた。〔12月〕27日の記者会見では規制庁職員が釈明に追われ,市民団体からは「規制と推進が一体化している」と批判の声が上がった。

「規制に関する意思決定は委員5人の合議でおこなう。規制委の案をエネ庁に伝えたことはなく,問題はなかった」。規制庁の黒川陽一郎総務課長は,記者から再三にわたって経産省とのやりとりの妥当性を問われ,同じ答えを繰り返した。

検討は委員長らに報告しないまま,水面下で進んだ。8月19日には経産省側から見直しのイメージが伝えられ,その4日後には規制庁長官ら事務方の幹部が集まり,検討を始めることを決定。この時点でも,委員長に報告はしなかった。金城慎司原子力規制企画課長は「経産省の検討も不確かで,まだ報告する内容ではないと思った」と話す。

8月29日には,具体的な法改正の段取りや,運転延長は経産相が認可するなどの詳細が記された資料を規制庁職員が作成。それだけの情報がすでに経産省からもたらされていた。山中伸介委員長が規制庁に検討を指示したのは,それから1カ月余りたったあとだ。

山中氏の指示以前は,経産省との面会の記録を作成していないことも判明。黒川氏は「規制対象ではない省庁とは日常的にさまざまなやりとりがあり,記録を作成するのは難しい」と言葉をにごした。

◆-3 問題を指摘してきたNPO法人原子力資料情報室の松久保肇事務局長も,〔2022年12月〕27日にオンラインで会見。

「福島事故の反省で切り離した規制と推進が融合してしまっている。非常に由々しき事態だ」と,規制委の独立性を危ぶんだ。

最長60年とする原発の運転制限は,東京電力福島第1原発事故後の法改正で導入された。松久保氏は「福島事故の反省に真っ向から挑戦するもので,経産省の越権行為だ」とした上で,7月から事務方間でやりとりしていたことに対し「これでも透明性に問題ないというのは,国民に対する背信だ」と非難した。(引用終わり)

この記事のなかに登場した人物として,原子力規制庁山中伸介委員長に注目しておく必要がある。すでに,次項 ⑤ のごとき批判が提示されていた。この委員長の立場にはあやしい影がちらほらしていた。

※-7「原発運転延長許さぬ 原則40年ルールに笠井氏」『しんぶん赤旗』2022年11月20日,https://www.jcp.or.jp/akahata/aik22/2022-11-20/2022112005_04_0.html

この記事を引用する。

--日本共産党の笠井亮議員は〔2022年11月〕10日の衆院原子力問題調査特別委員会で,9月に就任した山中伸介原子力規制委員長に原発の運転期間延長についての認識をただしました。

笠井氏は,山中委員長が10月5日に経済産業省を呼び,原発運転期間を原則40年とする原子炉等規制法(炉規法)を見直す検討について説明を受けたのは,独立性をかかげる規制委が原発推進の政策について意見聴取したもので「異例中の異例だ」と指摘。

規制委は2020年7月,原子力産業界の要求で,原発の寿命はタイミングであり,原子力利用に関する政策判断に規制委が意見を述べる事柄ではないとの「見解」をまとめています。

笠井氏は,経産省がこの見解を口実に,原子力「利用政策の観点」から運転期間を見直そうとしていることは,原発推進官庁が規制の領域に乗り出すものだと批判しました。

山中氏は,原発の運転期間は「利用政策側が判断することだ」との答弁に終始。笠井氏は「規制する側が推進側の意向をくんで飛びこんでいく『規制の虜(とりこ)』の再来だ」ときびしく批判し,東京電力福島第1原発事故の反省と教訓から生まれた原発の原則40年ルールを炉規法から削除し電気事業法に移すことには「断固ノーを貫くべきだ」と主張しました。(引用終わり)

現状は,原子力規制委員会の委員長が本来の役目・職務を果たせない立ち位置にずれてしまい,しかもそこにはまりこんでいる。それだけのことであった。

山中伸介(66歳,当時)の経歴に簡単に触れておく。大阪大学で原子炉重大事故に関連した燃料の安全性研究など一貫して原子力工学,核燃料工学・材料分野の研究に取り組み,同分野の第1人者として活躍した。2017年9月,大阪大学を退職し,原子力規制委員会委員に就任し,2022年9月から同委員長になっていた。

要は,この原子力規制委員会の委員長は原子力ムラの住人の1人である。ゆえに,それ以上に出た活躍,ほかの仕事を期待することはできそうになかった。このことは,自明の理であった。そうではなくなる今後を期待したいが,無理……。

画像資料として上掲したこの『毎日新聞』2022年11月8日朝刊は, 原子力規制委員会・山中伸介委員長について,「原子力規制委員会の委員を経て,9月に3代目委員長に就任した。それまで一貫して原子力工学の研究に取り組んだ経験を踏まえて,「国内外からさらに信頼される規制機関となれるよう努力する」と意気ごむ,と報じていた。

しかし,山中伸介は原子力規制委員会の委員長としてだが,岸田文雄政権が2022年8月に突如いいだした「原発の新増設」路線の旗振り役になること以外,いまとなった段階において,いったいなにができるのか?

------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?