「ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用」の組み合わせ理解で日本経営の未来が分析・観察・展望できるのか

※-1「ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用」という「定義まがいの対の用語」が,俗流・非科学的な観念論として世間に流布してきた

この「対」の概念をもちだし,日本企業における人事・労務問題,日本経済の雇用問題を議論しているうち,その論理構成がいつのまにか「ヘビが自分のシッポを呑みこんだ姿」に似た経緯を生んでいた。

#ジョブ型雇用 #メンバーシップ型雇用 #日本的経営 #濱口桂一郎 濱口桂一郎という国家官僚からの天下り的であり,そして成り上がり的でもある文筆家がいた。しかも彼は,社会科学的な素養について大いに疑念を生む,つまり,問題ありの立論をそれ相応に盛んに「日本の企業社会」のなかにばらまいてきた。

しかし,その核心の主張となった「ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用」という疑似類型的な発想にもとづく概念化は,日本の産業社会における労働問題を,ただ現象論的に話題にしえたに過ぎない。

だが,その「ひたすら俗流で非科学的な観念」として世間に流通させてきた,しかも単なる定義まがいのその「雇用問題に対して与えられた〈対の用語〉」は,日本の雇用問題としての「労働者たちの賃金や労働条件」の諸問題を適切に説明できていない。

いいかえれば,「ヘビが自分のシッポを呑みこんだ姿」に似ている観念であった。それゆえ,経営学分野における人事・労務管理論や経済学分野における労働経済・雇用問題の領域においては,まともに相手にされない「本性としての特徴」を有していた。

「ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用」という「対になるこの用語2つ」は,常識的に観ても,もとから観過できないズレが含まれていて,対比しようにもギクシャクした不適合状態にある。にもかかわらず,いかにも日本の産業経営における人事・労務管理を,労働経済「学」的に説明できていたかのように勘違いされつづけてきた。

最近,この濱口桂一郎という人物のブログをかいまみる機会があった。この人は,自分の工夫・案出した「ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用」という組みあわせ概念が世間に受けてきた点に多いに自信をもったせいか,自説に対して批判をする他者に対しては,かなり不躾な言辞を返している。

10年以上も前に,濱口桂一郎に関して以下のような人物評が書かれていた。とくに田中秀臣の言及を取りだして紹介する。『togetter』 から任意に拾った文句である。10年も前のやりとりであった。

出所は,「【怒!税金の無駄】厚生労働省の天下り組織「労働政策研究・研修機構(JILPT)」「労働政策研究・研修機構(JILPT)」の廃止を」『togetter』2013年4月2日,https://togetter.com/li/481465 である。

▲ 田中秀臣 @hidetomitanaka 2012-10-26 15:21:10

濱口桂一郎という官僚がいるが,かなり前に,猪瀬直樹氏と彼の所属する機関の廃止などを提言したのをずっと根にもっていて,失業率を低下させる点では共通するのにもかかわらず(ここ注意),主に私怨で陰湿なリフレ派攻撃を続けている。

▲ 田中秀臣 @hidetomitanaka 2012-10-26 15:23:57

濱口桂一郎の本を読むと面白いのだが,彼に景気をよくして労働状況をよくしようという発想じたいが「ない」ことに気が付く。労働の専門家であり,働く人たちの環境をよくする点ではリフレ派とも協力できそうな気がするが,彼から出てくるのは失業への事実上の無関心とリフレ派へのイメージ的な誹謗のみだ。

▲ 田中秀臣 @hidetomitanaka 2012-10-26 15:29:29

しかし猪瀬直樹さんたちと厚労省の政策批判やその天下り組織の撤廃を主張したことを,完全に私怨でずっとイメージ的な誹謗中傷をおこなう,その執念にはある意味で驚く。本当に国の利益(失業率の改善含めて)にはまったく無関心で,実は自分のキャリアだけを高めるのに労働問題を利用しているのかな?

▲ 田中秀臣 @hidetomitanaka 2012-10-26 15:37:05

濱口桂一郎の行動動機はわかりやすいのだが,本当に日本のことを思ったらマクロ的な労働状況をよくする政策をイメージだけで誹謗中傷することは絶対にしないはず。彼を労働問題のプロと評価する人を僕は基本的に信じない。だってそんな単純なこと見抜けない人は,ちゃんと日本経済のこと考えてない人。

▲ 田中秀臣 @hidetomitanaka 2012-10-26 15:48:25

ああ,そうか。動画が評判なんで叩く気になったのか。やれやれ,本当にどうでもいいまさに言葉の正しい意味での「カンリョウ」さんだなあ。発想じたいが足引っぱるだけの陰湿さ。もっと日本をよくすること考えればいいのに。

▲ 田中秀臣 @hidetomitanaka 2012-10-26 16:11:09

ここ数年ずっと誹謗中傷を重ねてきてます,悪質なものも過去にはあるのでそのうち法的な対応をするつもりです。でも暇がない 笑。

RT @flwtourman まずいですね官僚の天下りを批判すると・・・猛烈に逆襲して来ますよ。

田中秀臣のほかに,濱口桂一郎との口論的な論争で著名な人物が池田信夫であるが,これまたネット上に両者間でする罵倒合戦が見物(聞き物)であった。この濱口という人物は,いまは下界にすっかり住みついていながら,天界から天下ってきた「つもり=意識」を,退官後,何年経っても払拭できないでいる。

※-2 本ブログが基本として指摘するのは,「ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用」なる「対のことば:遊び風の観念規定」の流儀は,学理的にまっとうな定義をおこないえていないという点にある

それでいて,この「ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用」という用語は,現在もなお世間では便宜的に使いまわされている。要は俗用的な立論,非社会科学的な主張・創唱であったけれども,ある種の使い勝手のよさが準備されていた。

あうりはこうも形容できる。雇用・賃金問題をめぐる「理論⇔歴史⇔政策」の総合的な考察ではなく,「理論なしでいきなり歴史の表相的観察から政策が出てきた」わであり,たとえていえば「瓢箪から駒が出た」ような「対の概念」が「ジョブ型雇用とメンバーシップ雇用」であった。

今回,この記述をおこなうにあたり,つぎのごとき濱口桂一郎「批判」の文章をみつけた。これはあくまでマルクス思想・主義の見地からする主張となっているが,そのイデオロギー的背景ウンヌンはさておき,「ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用」の基本発想に対する社会科学的な批判「論」としてはまっとうな指摘である。

「『ジョブ型』賛美の裏で真実隠す-濱口桂一郎批判」『労働の解放をめざす労働者党ブログ-2017年4月結成された『労働の解放をめざす労働者党』のブログです。』2021年06月20日 15:46,http://blog.livedoor.jp/marxdoushikai2016/archives/44147570.html は,

冒頭からいきなり濱口桂一郎自身における社会科学的(マルクス・レーニン的という含意に留まらないより広義の)認識に,決定的な不足がある事実を,きびしく批判している。

この『労働の解放をめざす労働者党ブログ』が繰り出した濱口桂一郎の議論に対する批判は,「労働や賃金の概念ない濱口桂一郎」ゆえ,「『ジョブ型』賛美の裏で真実隠す」ような「ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用」といった「賃金問題に関する現象論的な理解」に向けられていた。

『労働の解放をめざす労働者党ブログ』の当該記述は長文であり,そのすべてを紹介できない。つぎの2段落のみ引用しておく。

a) マルクス主義をいくらか紐解いたらしいが,濱口の本には資本の本性を明らかにする文章はひとつもないのだ。

結論を先にいえば,濱口の客観的な役割は,日本の雇用形態……が現在の非正規労働や女性の差別賃金の根本原因であるかに装い,彼ら・彼女らの怒りや闘いの方向を逸らすことにある。

非正規労働や女性労働の多くはジョブ型雇用にあるのだから,そのままでいろと。しかも「生活給」は子供の養育費や教育費をも賃金として企業に押し付けることになると,労働者党を非難している。

育児や教育や医療や職業学校施設が公的に完備されていない現状では,労働者の負担分は賃金に反映されるのは当然なことである。そうでなければ,賃金は実質的に大幅な値下げとなり,労働者の生活は相当に苦しくなる。

b) ジョブ型雇用が喧伝され企業の対応にも日本型雇用からの切替がみられるが,ジョブ型雇用が大きな流れになるのかは明確でない。

しかも,ジョブ型雇用の欧米などでは若者の高失業率や生活難への不満が高まる傾向にあり,日本では世論調査でも明らかなように,若者や女性の将来への不安が高まっている。

要するに,ジョブ型や日本型の雇用形態は資本主義の歴史的発展の違いによって形成されてきたものであり,どっちが労働者にとって有利かをおしゃべりすることではない。

政策のための規範,意識的に理念を構想する手順に問題あり・・・・(引用はここまで)

以上の紹介でもって『労働の解放をめざす労働者党ブログ』の参照は終え,つぎに濱口桂一郎が2021年9月,岩波新書として公刊した『ジョブ型雇用社会とは何か-正社員体制の矛盾と転機』を書評にとりあげた海老原嗣生(雇用ジャーナリスト)の文章を紹介しておきた。

海老原嗣生のその書評「『ジョブ型雇用社会とは何か 正社員体制の矛盾と転機』 本家と乖離 日本の人事論」は,『産経新聞』2021/10/31 10:30, https://www.sankei.com/article/20211031-KOLDU6JC65OLRIGNHEISP575YU/ に寄稿されていた。以下にその全文を引用する。

ジョブ型の人事制度を導入-。昨今,こんな言葉をよく目にする。もともと,この語は欧米の雇用システムと日本のそれを比較するために用いられたものだ。欧米がジョブ型,対して日本はメンバーシップ型という。

ジョブ型に変えれば日本型雇用の旧弊を清算できるだろうと,企業は好んでこの言葉を使う。ただ,それは本物の欧米型とは似ても似つかない。そんなカオスのなか,「ジョブ型・メンバーシップ型」の名付け親の濱口桂一郎氏が,重い腰を上げた。

〔濱口〕氏の解説はコロラリー(論理的帰結)だ。欧米型の雇用は,職務・ポストが明確に決められた限定型契約だ。一方日本は,無限定であり,会社の一員となるという身分契約だ。これだけのことが,キャリアや社会観でさまざまな違いを生み出す。

補注)日本でも「職務・ポストが明確に決められた限定型契約」になっていると,その基本性格においてみなせる職位・職種・職務はある。

ところが「ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用」という〈対の観念〉をもちこむことで,そのあたりの現実問題はどこかへ吹っ飛ばされる傾向が出ていた。

たとえば整理解雇だ。仕事が決められている契約なら,その仕事がなくなれば解雇は当然。だから欧米は整理解雇に寛容で,日本はその逆となる。これは法規制の問題ではなく,契約と義務の合理性でしかない。だから「解雇規制緩和」をいくら叫んでも結実はしないのだ。

職務契約なら同じ職務を遂行するかぎり誰でも同じ賃金となる。だから同一労働同一賃金は当然の帰結だ。一方,身分契約なら賃金は本人等級で決まるから,同一賃金則は通らない。

補注)もっとも,こういう議論がまともに進行させるには「最低賃金制」の問題と組みでしなければ,片落ちの話題にしかなりえない。

残業が多いのは辛(つら)いが,不況時に仕事が減っても「残業削減」で雇用は維持される。身分契約ゆえに解雇ができない日本社会には,残業は必須アイテムだ。

果ては一般健康診断を企業の義務としているのも,身分契約のためだ。欧米なら「職務上起こりうる疾病」に対応した特定健診のみ企業義務となるが,職務無限定な日本は社員の健康管理をせねばならない。

雇用慣行は系をなし,キャリアや社会全般に影響を及ぼしている。ホリスティック(全体的)な視座をもたず,安易に「ジョブ型」というのはやめよう―。そんな濱口氏の声が聞こえてきそうだ。

濱口氏や私は,ことあるごとに「なんちゃってジョブ型」の本家本元との乖離(かいり)を指摘していた。そうした批判を受けてか,「日本的ジョブ型」なる語が多用され出した。直訳すれば「日本的欧米型」。まったく,自家撞着(どうちゃく)にもほどがある話だろう。(岩波新書・1122円),評・海老原嗣生(雇用ジャーナリスト)

補注)「なんちゃってジョブ型」の本家本元との乖離からあったならば,「ナンチャッテ・メンバーシップ型」の本家本元の足下における「乖離」も,実は昔から普遍的に存在してきた日本の会社におけるたしかな事象であった。

以上,海老原嗣生の書評としてのいいぶんは,「ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用」という分類観念が,現実とは遊離したかたちで,一人歩きする事象を指摘していた。

しかし,それをいうのであれば,「ジョブ型雇用」ということばじたいが,すでにもともとおかしい表現であった。Job とは仕事・職務のことであるから,これで雇用するといったところで,あまりにも「当たりまえの以前の重箱風になる表現」であった。

※-3 2022年になって日本の産業経済をかこむ情勢は,雇用・賃金問題に関した「ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用」といった「対の用法」が,より不適当である事実をさらに実証しだしている

つぎに引用する2022年1月下旬の記事は長文なので,記事現物を充てて紹介しておく。なお,この2022年は翌月の2月24日になると,「プーチンのロシア」によるウクライナ侵略戦争が開始されていた。その直前の時期における話になっている。

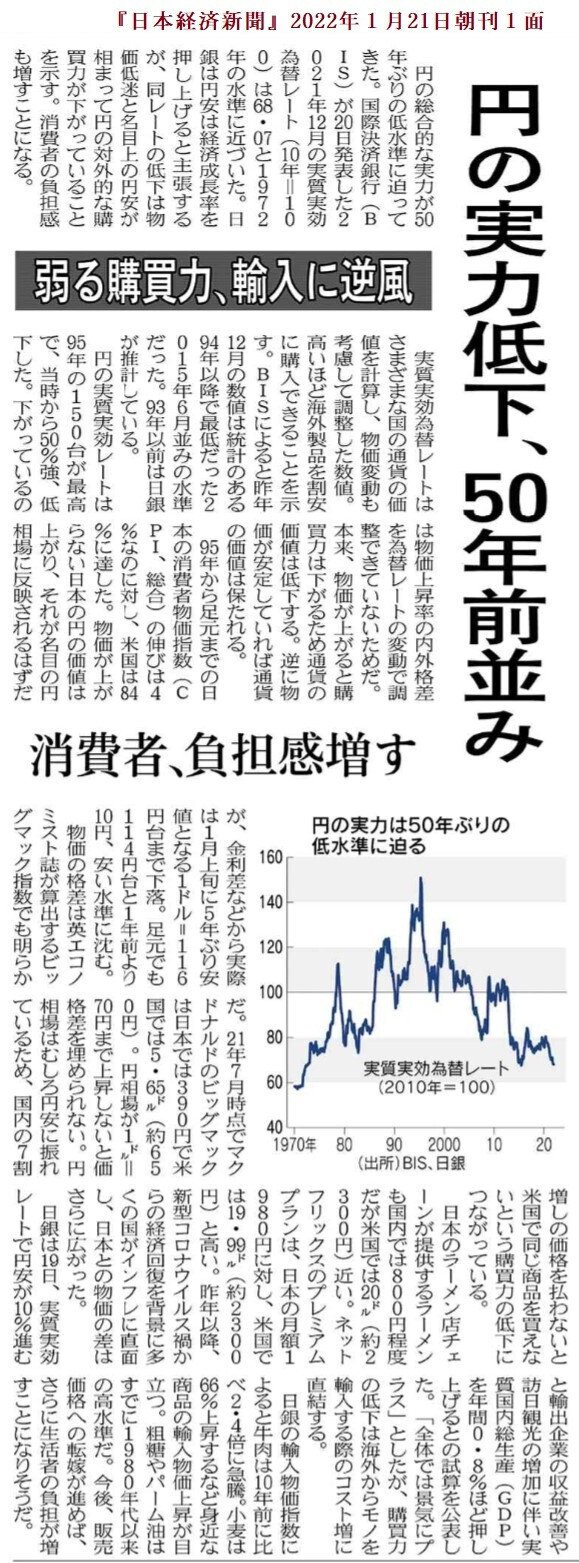

1) 『日本経済新聞』2022年1月21日朝刊1面「円の実力低下,50年前並み-弱る購買力,輸入に逆風 消費者,負担感増す」

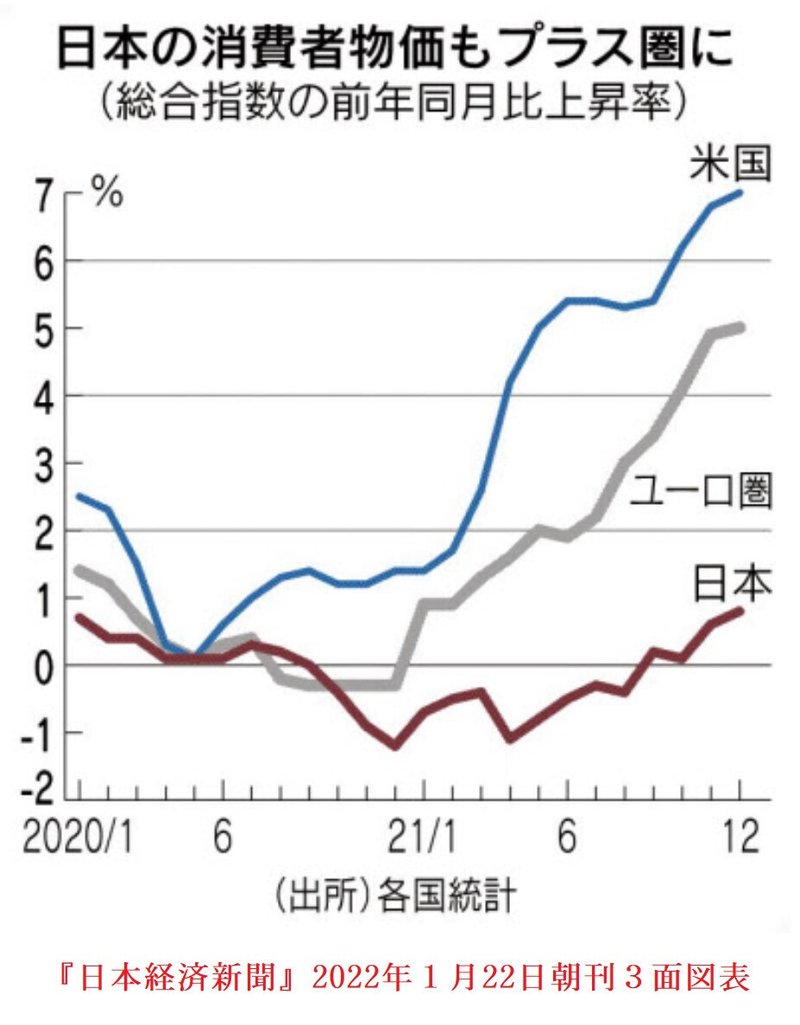

2) 『日本経済新聞』2022年1月22日朝刊3面「インフレ率,春2%視野 資源高が暮らしに波及 需要・賃金は伸び鈍く 消費者物価,6割の品目上昇」

新型コロナウイルス感染症問題が日本に侵入してきた2020年の以前から,日本の諸物価の動向は,日常的には露骨に感じさせない程度であっても,じわじわと「ステルス的な値上げ」があった経過は,生活感覚をまともに備えている人たちであれば,そのつどはっきりと実感してきたはずである。

だが,2022年になった日本では,そのコロナ渦の大きな影響があってなのだが,消費者物価の上昇がとうとう本格的にうごめきだしている。ロシアのプーチン」がウクライナ侵略戦争を始めて以降,急速に物価が上昇しだしている。

つづけて『日本経済新聞』2023年2月25日朝刊2面の記事から,つぎの画像を参照しておく。

それでなくとも,日本の「円の実力」すなわち「購買力平価」は,早くから確実に減価しだしていた経済現実があった。そのなかで,あのアベノミクス(ほぼ,2013年から2020年半ばまで)は,このアホノミクスが目標に据えていたつもりの「リフレ政策」を,完全に失敗させることによって,

前掲した 2)の〔記事〕のなかにある統計図表(だけは再度 ↓ にかかげる)からもすぐに読みとれるように,アベノミクス流の「日本の政治・経済」に対する為政は,「円そのものの実力」を “相対的にも絶対的にも低下させていくだけの,いわば「ダメノミクス(ヘタレノミクス)」としてのアホノミクス的な本性を満開させるだけに終始してきた。

ウソノミクスとしてのアベノミクスの登場に対しては,当初からはげしい批判が投じられてきたし,結局,それら批判が懸念したとおりの結末にしかなりえなかった。その種の批判を繰り出してきた経済学者たちにとっても,むろんたいへん残念な顛末になっていたが,いまの日本の現実は,ニッチもサッチもいかない地点に立っている。

大ロシア帝国イデオロギーをいまだにカルト的に妄想する「ロシアのプーチン」は,2022年2月24日にウクライナへの「侵略戦争」をしかけた理由に関して,「歴史的・民俗的に兄弟国であるウクライナ」ゆえ,「この国を目茶苦茶に侵略し,民間人も殺戮し,公共施設も破壊する行為が許される」といった「狂気以外のなにものでもない」屁理屈を,この1年間,蛮行として実行に移してきた。

その「プーチンのロシア」が現在,エネルギー資源や稀少資源の有力な産出国である自然経済的な事情がからんでいたために,世界中で物価が急速に上昇しだした。日本でもこのところ,諸製品の価格のなかには単期間であったが,もろに1割,2割もの歩調で価格を上げているものもあった。この事実は,すでに周知のことがらである。

「日本はいまでは完全に後進国である」と嘆かれていると同時にまた, 「日本はもうすっかり衰退途上国である」と諦められるほかない実情にもある。

安倍晋三という世襲3代目の政治屋は生来,政治も経済も社会も,実はなにも分かっていなかった「初老の小学生・ペテン総理」(ブログ『くろねこの短語』命名)であり,かつまた「幼稚と傲慢・暗愚と無知・欺瞞と粗暴」に先走る為政しかできなかった,いってみれば某国の将軍様にかなり近づきえた資質(実力?)の持主であった。

もっとも,最近「あちら側(朝鮮非民主主義反人民偽共和国)の世襲3代目の独裁者」は,いくらか自分の体重の減量に成功したらしく,また,まともな国家官僚や頭脳集団の点においては慎重に比較してみる余地があるとはいえ,「日本よりもはるかに劣った国際政治の環境」にありながらも,こちら側の国家において晋三君たちが宰相だった時期よりは,よほどよくがんばっている(!?)といえなくはない。

それにしても,この2人(なぜかともに世襲3代目であるが)を比較してなにかを論じるという仕儀じたい,ともかくあまり気分のよいものではない。どうしても暗くジメジメした感覚に陥るほかない。彼らからたいそう大きな迷惑を受けてきた「人民:国民の多さ」と「その不幸・不運」に思いを寄せる時,とうてい黙過できない「それぞれの国情」があった。

もっとも,2022年中のその後,安倍晋三は統一教会(現・世界平和統一家庭連合)の「宗教2世:山上徹也」に狙撃され死亡した。同年7月8日にその殺人事件が発生していた。

以上,脇にそれるほかなかった,あれこれの能書き的な記述のために字数を費やしたが,この本日の記述は「ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用」の問題を再考する目的があった。最初に紹介した『日本経済新聞』の記事2点は,その手かがりないしは足場として用意してみたつもりである。

つぎの ※-4 はさらに,この「ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用」の問題に関してだが,2022年1月中に,『日本経済新聞』記事のなかにみつけた関連の言及を,2点とりあげての若干の議論となる。

※-4「〈働き方イノベーション〉生産性上がっていますか(1) 日立,在宅でも16%改善 権限委ね自主性育てる 課程見えず,成果を意識」『日本経済新聞』2022年1月17日朝刊11面「働き方イノベーション」という時期から,「ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用」という用語を拾いながらの議論

「内田さんは部下の自主性を尊重するマネジメントに切り替えた」。

「新型コロナウイルス下で広まった働き方改革は日本の課題だった生産性改善につながるのか。日立製作所はテレワークを使い時間当たりの労働生産性を16%高めた。在宅勤務で成果を重視する社員が増えたことに着目。ジョブ型雇用で職務を明確化し,権限を委譲することで,社員が自律して高い成果をめざす組織づくりを進める」。

(中略)

「日本型雇用慣行を変えようと,日立は2016年12月にテレワークを本格導入した。当初の利用者は子育て中の社員などに限られており,在宅勤務率は14%にとどまった。潮目が変わったのは2020年春。新型コロナの感染拡大による緊急事態宣言を受け,在宅勤務率は64%まで高まった」。

補注)ここでいわれた「日本型雇用慣行を変えよう」という点は,労働能率の面で問題があったこの慣行を変えて,企業の業績を上げようとするためであった。もっとも,そのもとの慣行であっても業績がよかったのであれば,とくに変更する必要は生まれない。この指摘は当たりまえの話であるが,あえて事前に必要な基本的な理解となる。

(中略)

「2020年9月,管理職全員にマネジメントスキル研修を始めた。オンラインでの部下との会話の進め方や,遠隔でチームの問題をどう把握して解決するかなど実践的な技術を学ばせた」。

「2021年3月から管理職全員にジョブ型雇用を段階的に導入。ポストごとの職務内容や求められるスキルを明示したうえで,チームの運営を各管理職の裁量に委ねることで,自律して成果を出す組織に変える。上司から指導を受ける機会が減るなか,中畑英信執行役専務は『いまのポストに足りない能力が具体的にみえるようになり,管理職の成長意欲が高まった』と話す」。

補注)「スキル(skill)」とは熟練・技能を意味する英語であるが,カタカナ日本語としても通用している。この「スキル」の具体的な内容は,分野によって大きく異なるし,同じ分野でも,どこからどこまでの範囲が「スキル」として念頭に置かれるかについては,文脈によって大きく異なる。ということで,日本の産業界において,このスキルというカタカナ語はいちがいに規定できない。

(中略)

「こうした改善策は成果が出つつある。連結売上総利益を国内社員数と総労働時間を掛けた数値で割った,2021年4~9月期の時間当たりの労働生産性はテレワーク導入前の2015年度比で16%増,2020年度比でも7%増加した。残業時間の減少などによる生産性の向上や業績の回復が寄与している」。

「一方で課題も残る。2021年2月に実施した意識調査では挑戦への意欲の数値が悪化した。目先の成果を求める社員が増えた半面,成否が読めない新しい挑戦を避ける傾向が強まっている。個人の裁量で仕事をするようになり,業務の進め方に苦労する社員も出てきた」。

「改善策の一つとして考えているのが,ジョブ型の一般社員への適用拡大だ。2022年7月にも約450の職種で必要なスキルなどを明記した職務記述書(ジョブディスクリプション)を作成し,外部人材の採用を視野に社内外に公開する。社内外の人材と競わせることで挑戦意欲を引き出す」。

補注)「職務記述書」(ジョブディスクリプション,job description)とは,担当する業務内容や範囲,難易度,必要な〈スキル〉などをまとめた書類である。欧米では求職時や人事評価のさいによく使用されている。

日本企業では従来,用いられることはあまりなかったが,外国人を採用するさいに必要となることから,近年重要視されるようになっている。求人情報にジョブディスクリプション(職務記述書)が明記されれば,求職者は自分の能力に見合った希望の職種を選択でき,また,職務内容も明確になる。

--以上(本文)のなかに登場した用語「ジョブ型雇用(ジョブ型)」という表現が,なにか少し変であったと感じる。

「ジョブ=職務(仕事・業務)」だから,このための「職務記述書(ジョブディスクリプション)を作成し,……」という説明になっていた。ただし,この説明じたいは少しもおかしくないのだが,日本の産業社会のなかで経てきた「そのあつかい」に関した変遷ぶりのほうに,実は,注意しておきたい論点が潜んでいた。

以上の説明は,敗戦後の日本において,職務給の賃金制度そのものはなんども導入をこころみられてきたが,そのつどうまくいかず挫折したり,あるいは中途半端に変形させられたりしてきた経緯に関係していた。

つまり,その純粋というか “ありのままの職務給” を賃金管理に利用し,運営する制度,これを今風にいいかえれば「〈ジョブ型雇用〉になる賃金形態」を導入することに,日本の企業はほとんど失敗してきたというか,うまくいかなかったという経緯が記録されてきた。

その理由は,問題の舞台となった「大企業を中心とした日本的経営」における賃金管理の基本が,年功制中心に構築されていた点にあった。しかも,それに終身雇用制と企業内組合という特性もからんでいたからには,職務記述書にもとづく職務給の具体的な設定が,そのまま純粋には実現させない「日本の会社」の特性が,いつまでも変化せずに持続してきた。

しかし,日本の企業も営利追求する1点ではなにも変わりはない。このままだと,「失われた30年」がヘタをするとさらに「40年から50年にもなりそうな雲行き」である。「現在における日本の経済の沈滞感・停頓性」は,21世紀における世界経済情勢のなかで回復できておらず,換言すると,ただ没落するばかりであった実際の動向を正直に反映させていた。

そうした産業経営事情のなかでは,いまや過去においての話となっているが,あの「日本的経営の〈3種の神器〉」=「終身雇用制・年功賃金制・企業内組合」という制度的な条件によって,一時はたいそう称賛されたこともあった日本企業の特質であった。

だがいまでは,そうした日本企業のあり方が,資本制企業において期待される活力として,うまく十分に生かせない時代になっていた。

そこでようやく,すでにお蔵入りしていたも同然であった,その3種の神器じたいの最終的な見直しという意味でも,年功賃金制の改革(多分その解体・廃止)により本格的に着手せざるをえなくなっていた。

※-5 経営理論的に若干考察する

a) さて,「ジョブ⇒職務・仕事⇒雇用」があってこそ,そこから「職場集団に関する仲間意識(メンバーシップ?)」が生まれる点は,日本のどの会社であってもアメリカ(欧米)のどの会社であっても,基本としてならばまったく同じである。

そもそもの話,「ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用」という雇用の形態が,それぞれとして全一的に制度として存在するものだとみなす理解,いいかえると,それぞれが「日本の社会」と,「外国の会社」(ただし欧米のどの国のそれかは判然としない要素があったが)とにおける「雇用形態の違い」を表現しつつも,かつまた,それぞれを統合的に表現できている観念だと理解した立場は,いささかならず奇妙な,思いこみが過ぎた前提にもとづく説明であった。

ところで,アメリカ経営管理学の発展図式は最初に,科学的管理法がタスク・マネジメント(task management,課業管理)として登場した。これは,雇用された労働者が工場管理の現場において「特定・一定の職務・仕事(job)」を割り当てられる問題であった。

そのつぎには人間関係論という理論が登場した。だが,こんどは雇用された労働者たちが必然的に自分たちの職場において形成する「仲間意識=従業員集団」,この「人間意識の相互関係の発生」が,問題として注目された。

注意すべきは,前者「科学的管理法」においては雇用⇒仕事(課業:職務・仕事)が中心問題であったのに対して,後者「人間関係論」においては,それを踏まえての人間関係⇒仲間意識の介在,そしてそのよりよき構築に関心が向けられた。

しかし,会社側にとっての基本の関心は,両者の問題に共通してまたがって実現されるべき「作業能率の改善・向上」の全体,その結果にあった。つまり,それは,労働者・従業員たちにジョブ(職務・仕事・業務)をよりよく果たさせ,会社の業績を上げることにあった。

そうした関心=目標は,会社の業績をともかくさらに「改善・向上」させ,資本制企業の利潤追求:利益獲得という目的をよりよく達成させるための「最終的な狙い」を踏まえている。

したがって,ここでは,その「最終的な狙い」ということがらをテコに使ったうえで,関連するそのほかの考え方:観方を転回させることにすればよく,「ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用」の関係性は「前者が本線」であり「後者は側線」に過ぎない点に,いまさらのようにであっても,あらためて気づく必要があった。

b) 要するに,以上の議論は「本質と現象」「根幹と枝葉」「たまごの黄身と白身」の関係性になぞらえてみるのもいい。「ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用」という対の発想(観念上の想定)は,根本から鋳なおすほかないものであった。

ともかく,そのどちらかに決めておき,現実の人事・労務制度を労働経済学的に理解すればよいという方法では,企業経営における雇用問題の本質論的にまで食い入ったまともな分析はできない。

日本的経営=メンバーシップ型雇用だといわれても,最終的な狙いである企業利益が上がらない雇用形態になっていれば,資本制企業の立場にとってはなんの意味も価値も,もちえない。

だから,『日本経済新聞』2022年1月19日朝刊27面「大学」の記事として掲載された「博士学生の経済負担軽く」は,連続する関連記事「後期の人気低迷 研究力の低下に 博士課程,魅力向上急ぐ」のなかで,それも最後の段落でこう述べていた。

博士課程は修士号を取得する前期(2年間)と,博士号取得をめざす後期(3年間)に分かれるのが一般的だ。

日本ではとくに後期の人気が振るわない。文部科学省によると,博士号取得者数は2006年度の1万7860人をピークに下落し,近年は年1万5000人程度で横ばいが続く。

博士学生の減少は国全体の研究力低下につながる。科学技術・学術政策研究所によると,日本は研究者の間で引用される回数が上位1%の「トップ論文」の国別シェアが2017~19年平均でわずか2%に低迷。国別の順位も20年前の4位から9位に下がった。

事前に職務の内容を明確にし,それに沿う人材を起用する「ジョブ型採用」が根付く欧米では,博士学生は高度人材として企業などで厚待遇を受ける場合が多い。企業だけでなく官庁での採用や処遇改善なども進め,博士課程の魅力を高めていくことは待ったなしだ。

ここでいわれた「ジョブ型雇用が欧米では根づいている」という説明に対しては,それでは「その欧米とは」具体的にどの国々であるのか(?)と,いまさらのように問うてみる余地があった。

そしてさらにいうと,その欧米の国々以外の場合においては,そのジョブ型雇用--これは「職務・仕事による雇用」という意味だから,本当は説明になっているようで,実はまったくなっていないのだが--が,もちろん,全然,存在していないということではなかった。

日本の会社が博士号を有する大学院修了者を雇おうとするさい,その学位にみあった職務・仕事を提供できる雇用のかたちをとらねばならないという点が,前述に紹介した記事では強調されていた。それが「ジョブ型雇用」だというわけだが,いまさら格別に問題にすべき雇用形態ではなかった。もともと,採っているべき〈雇用のあり方〉であったに過ぎない。

補注)『日本経済新聞』2022年1月26日夕刊に出ていた記事の見出しは,「博士修了の翌年 年収に男女差-男性の最多は『400万~500万』 女性の場合は『300万~400万』」と書かれていた。

この事実に関していえば,「ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用」という〈対の観念〉では,まだよく掻きだせない「男女間の賃金差別」の問題が,日本の労働経済の枠組のなかにもともと存在していた。要は,この〈対の観念〉では批判しきれないというか,掬いきれない論点が取り残されていた。

c) 現況は,日本の経済が,産業が,企業がどうなっているかというよりは,国力そのもの全体が低下してしまい,低迷しているなかで,もはや「ジョブ型雇用」の,ある意味ではそれが変型したというか,その一部分から派生させられて肥大化した「メンバーシップ型雇用」などといった範型をもちだし,雇用形態のあり方を議論している余裕などなくなっている。

21世紀の現在,日本の企業をかこむ国際経済環境も踏まえていえば,「ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用」という〈対の観念〉に踊らされているうちに,ジョブ型雇用もメンバーシップ型雇用もへったくれもないかのような様相でもって,労働経済のありようが進展してきた。

非正規雇用者(ジョブ型雇用?)の立場にある人びとの未婚率が高いどころか,婚姻そのものをあきらめているとか,それでは日本社会の少子化傾向に歯止めがかからないとかいった話題は,この「ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用」「論」に固有であった,ある意味の「脳天気さ」に深くかかわってもいた。

要するに「ジョブ型雇用」--職務・仕事での雇用だといっても,雇用はそもそも職務・仕事のためのものである--などといった「循環論法的に」「同義反復でしかありえない用語」が,いつの間にか作られ常用されてきた。そうであったとすれば,その関係者一群はおのれの迂闊さに,いまからでもいい,しっかりと気づく必要があった。

「メンバーシップ型雇用」といった雇用のあり方は,表層においては確かに制度的に存在していた。なにか「日本的経営」に擬態させたかったらしいこの用語「メンバーシップ型雇用」なるものは,いま一度,その本義についてあらためて詮索しておく必要があった。

そのコトバ:用語「日本的経営」は,なぜか「〈的〉という語」でつなげて用いられてきた。しかも,不思議なことに「日本経営」とは(ほとんど)呼ばれてこなかった。

ということで,この日本的経営は用語としてから,その詮議が学術的にきわめて中途半端,未熟であった。それゆえ,そのスキマにおいて「観念の乱舞」が許される背景を提供したといえなくはない。

ちなみに「日本的経済」という用語は,経済学の領域では学術的な用語・用法として,ほとんど聞かない。

「メンバーシップ型雇用」としてもちだされたその〈メンバーシップ〉という概念は,経営学的・産業社会学的にはむろんのこと,社会学的・社会心理学的にどう説明されればよいのか。

こうした論点:疑問に関してとなると,学術的な作法を守った討究がなされていない。

結局,「ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用」の対・観念がいままで好き勝手に一人歩きしてきた。この対・観念は,ただ非科学的に幽界をさまようだけの〈恣意的な想念〉となっていた。

d) 最後に,本日(2022年1月23日)『日本経済新聞』朝刊社会面に出ていた教諭の雇用問題に関する記事を紹介しておく。もはや,このままでいいのかという局面にまで突きすすんできたのが,非正規雇用の労働者群の問題である。

この内容を読むと,営利企業の問題次元ではないものの,一般企業における雇用問題に通じているとともに,そもそもの話として「ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用」(正規雇用と非正規雇用)といった〈対の観念〉の設定方法をめぐっては,

当該問題を論じようとしてきた最初の段階からして,「しこまれていた錯誤」(問題意識の不適合とその展開方向の迷走状態)が発生していた。さらには,その「最初から場違いであった議論のあり方」にまつわる違和感にも気づいていてよかったはずである。

非正規雇用の教諭であっても仕事の次元では「メンバーシップ型雇用」と同等に職務の負担しつつ遂行すること,つまりジョブ型雇用にある教諭と実質変わりないそれらを要求されている。こうなると,ジョブ型雇用もメンバーシップ型雇用もなにもあったものではなくなる。

補注)なお「教員の職階」というウィキペディアの説明を読んでもらえれば,以上の指摘がより正しい理解であることも納得してもらえるはずである。⇒ 「教員の職階」 - Wikipedia

------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?