当時の世俗を切り取った貴重な資料━━『大吉原展』展覧会感想文

仕事で上京したついでに、同じく仕事で上京していた母といっしょに行ってきました。

現代における吉原の浮世絵は、

「江戸期の社会のあり方を伝える貴重な資料」という捉え方と、「テーマに基づいた最高の場面と構図で描き、流行を捉えた配色、タッチ(版画はタッチという言葉で相応しいのかわからないけど)で仕上げた作品」という双方の捉え方ができるなとあらためて感じた展覧会でした。

思ったより情報量多くて、お腹いっぱい。

高橋由一『花魁』

今回私が一番見たかったのは、高橋由一の『花魁』です。

以前に美術史の本で目に留めてから、ずっと本物が見たいと思っていました。

昨年近代美術館で開催されていた重文展にはなく、とても残念だったのですが、

その時に今回の大吉原展でお目にかかれると知って楽しみにしていたのです。

展示の解説に、モデルとなった人物が、完成したこの絵を見た際に「私はこんな顔ではない」と泣いて怒ったとありました。

本人に似ているか似ていないかは別として、見るたびに美醜や表情の捉え方が変わる不思議な絵だと思います。生の人間も同一人物であってもそのときどきの粧いやコンディションでいろいろな見え方をしますから、とてもリアルだといえばそうなのかもしれません。

夢見るようでいて、物憂げなような、清廉なようでいて、妙に色気のある。

個人の特徴をあえて消した画風の多い浮世絵の中で、高橋由一の油絵は異色でした。

気になった作品

今回であった作品で個人的に良かったものを一部あげておきます。

喜多川歌麿|『青楼十二時 続』シリーズ

今回は複製も含めて十二刻揃っていて、遊郭の24時間のタイムスケジュールのインフォグラフィック・解説とともに連作で見られるのがすごく良かったです!

その刻の遊郭の様子を象徴する場面を明快に切り出す構図はさすが。

モデルの表情やしぐさ、配置されるモチーフなどにユーモアを感じる部分があり、浮世絵は「アート」というより「イラストレーション」だなと感じられる作品群でした。

喜多川歌麿|『青楼六家選 松葉屋粧ひ』

また歌麿だ。。。

「なんて表情だろう!」って思わず釘付けになりました。

帰宅後にオンラインで画像を探してみたのですが、実物で見るのとぜんぜん印象が違いました。もう一度、どこかでお目にかかりたいなと思う作品でした。

歌川広重|『名所江戸百景』シリーズ

どれもこれも切り取るシーンや構図がとにかく秀逸。

「広重すげえ」って、いうまでもないですが、やっぱり思いました。

線と面でよくここまで出せると思う奥行き感。対象の風物を一気に芸術に引き上げる“一瞬”を切り取るセンス。広重すげえ。

「浅草田甫酉の町詣」の白猫かわいい。ものともの、色と色のバランス!

歴史資料とアートとしての価値

吉原という街は、そこにいた女性にとっては、幸せな場所ではなかったでしょう。

遊郭という女性から人権を奪う仕組みは、何があっても美化したり是認してはいけないことは当然です(性サービスについては現在においても根本的に解決しているわけではないのですが)。

一方で、浮世絵をはじめその場所をテーマにした作品群は、歴史を伝える資料として、また、その洒脱さで人を唸らせるアートとして、後世に引き継いでいくべきものだと感じました。

絽から透ける真っ赤な胴抜とか。

打掛や帯も艶やかな柄と柄、鮮やかな色と色の取り合わせ。

ああ、これは当時、めちゃくちゃかっこよかっただろうな粋だったんだろうなと思わせるファッション。

デフォルメして描かれるスラリとした美しい肢体。

アートとして、かっこよかったです。

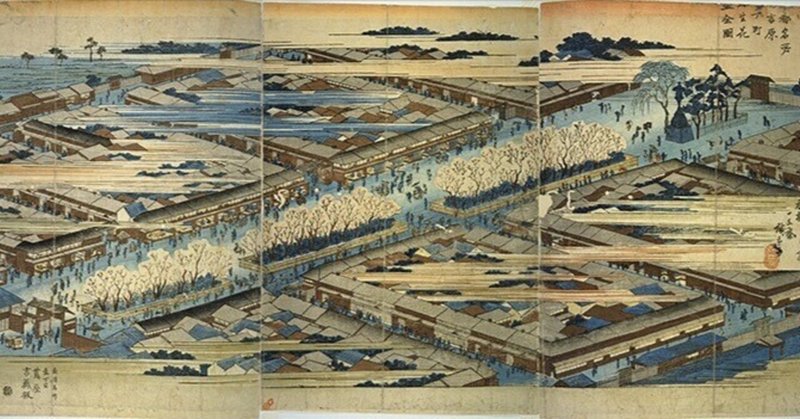

本記事のカバーアートは国会図書館のサイトよりお借りしました。

歌川広重『東都名所新吉原五丁町弥生花盛全図』

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?