シュルレアリスムの手帖 第一回

オートマティスムへの戸惑い:前編 袴田渥美

1. 手帖を開く――この連載企画について

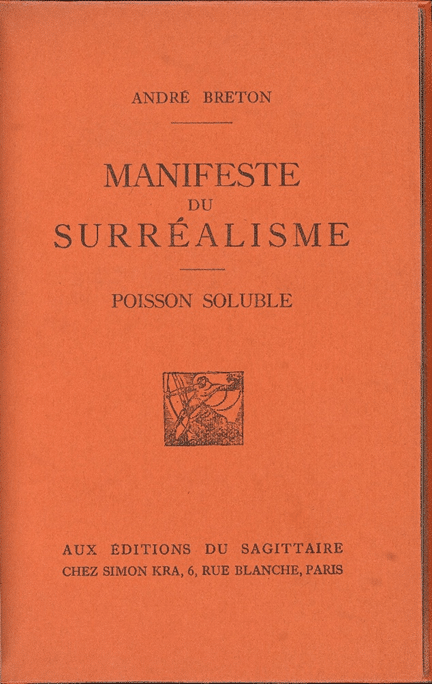

1924年10月の『シュルレアリスム宣言Manifeste du surréalisme』から、もうすぐ100年になる。シュルレアリスムがいつはじまりいつ終わったのかは定めがたいところもあるが、第一宣言から100年を記念して、「シュルレアリスムと日本」と題したおおきな展覧会も開かれている。

驚かされるのは、この『シュルレアリスム宣言』とは100年前の文章であるということだ。たとえば形式や内容が当時としては先駆的で、いまもなお現代性を感じさせると言いたいのではない。むしろこの文章を書いた張本人であるアンドレ・ブルトン自身が「くねくねと蛇行した、気を狂わせるような(1)」などと形容しさえする書き方の野暮ったさは、読んでいていっそ気恥ずかしいくらいだし、シュルレアリスムは「生の主要な諸問題の解決(2)」を目指すのだなどと本気で言いきれてしまう彼の性急さを前にして、まったく戸惑わずにいることもできない。

(1) André Breton, Manifeste du surréalisme, dans Œuvres complètes. t. I, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1988, p. 331. 邦訳はアンドレ・ブルトン『シュルレアリスム宣言・溶ける魚』、巖谷國士訳、東京、岩波書店、岩波文庫、1992年、p. 52. なお本稿の第一宣言の訳文は、巖谷國士による訳文を参照しつつ、適宜変更を加えている。

(2) ibid., p.328. 邦訳は同書、p. 46.

繰り返そう。100年前に書かれた文章がまったく古びていないことに驚いているのではない。そうではなくて、この文章はおそらく100年前も同じように、読む者にたまらない気恥ずかしさや戸惑いを与えたのにちがいないと思わせるなにかに、私は驚く。これは韜晦でも誇張でもないし、ましてこれから紹介するテクストを逆説的に擁護しようとしているのでもない。そうではなくて、ただ単にそのことゆえにシュルレアリスムを読むことにはいまだに意義があるのだと端的に言いたいのだ。

単純に考えてみよう。私たちはそうしようとして、誰かを本当に赤面させたり当惑させたりするような文章を書くことができるだろうか? たとえばジャック・ラカンやジョルジュ・バタイユのような、その後の思想史において重要な役割を果たした精神たちをすくなくともいちどは惹きつけたのは、結局のところシュルレアリスムなるものの理論的な新しさや思想的な重要性ではなく、ブルトンやシュルレアリストたちの書く文章のこうした性格だったのではないかとさえ思える。当然、素朴で純粋だから良いと言っているのでもない。むしろブルトンの文章には、しばしば狡猾で不純な悪意をさえ読みとることができるのだから。

こんなふうにいささか急ぎすぎた仕方で言ったところで簡単には伝わらない。だからこの連載を企図した。要するに第一宣言から100年を期になにかを語らなければいけないという動機は私のなかには存在しない――絶好のタイミングだという判断はあるにしても。ただ単純に、この第一宣言と、そこから書き継がれていく無数のテクストの放つ一言には説明しがたい魅力を、すこしでも誰かに伝える仕事がしたい。

*

だがこれだけではあまりに独り善がりだから、すこし迂路をたどってみることにしよう。私のようにブルトンの文章から目を逸らせなくなってしまう誰かではなく、おなじものに強い嫌さを覚えざるをえなくなってしまう誰かの反応を紹介してみたい。2010年5月29日に早稲田大学で開かれた、日本フランス語フランス文学会春季大会のワークショップの記録を読んでみよう。

[引用者注:西谷修の発言]いま野崎さんが、アンドレ・ブルトンと子ども(娘ですけれども)のことについていろいろお話になって、これであらためて確認したんですね。ああ、だから私はブルトンがだめなんだ、嫌なんだ、ということを。いや、でもブルトンが嫌いというその嫌いは、嫌悪するという意味ではなくて、私には及びがたいところがあって、たとえば同じ問題に直面した場合に、こういうふうには絶対に反応しないだろうという一つの模範のようなものだということです。

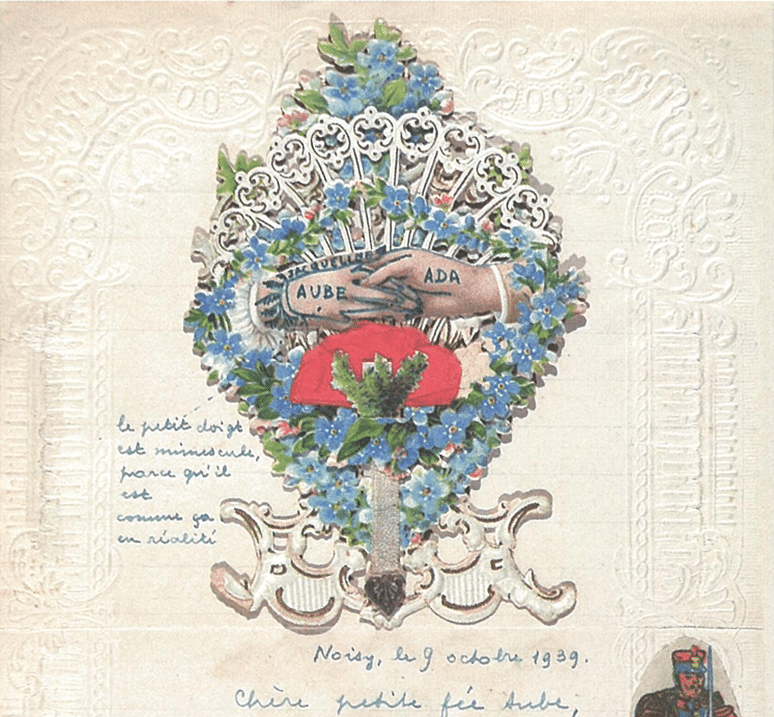

何かというと、まずこういうことを人前で平気でいってしまうというところですね。生まれてきたことを否定したり、子どもなんか絶対つくらないとか、こんな不幸を繰り返さないとか言ってしまって、そのあとで私信ではこんなふうに、親バカ丸出し、本当に親バカ以外の何ものでもないですよ。(中略)いくら作家のフィクション人生でも、これはやめてほしいと思う。そのうえ、子どものことを「愛の結晶」とか言うでしょう。もう、やめてくれっていうの(3)。

この西谷修の発言は、野崎歓の報告につづいてなされたものだ。野崎の報告はブルトンの「子ども」についての言動を追ったものだが、そこで報告されているのは以下のようなことである。1990年に出版された「性に関する探究」には、28年から32年にかけてシュルレアリストたちが性をテーマに繰りひろげた討論の内容が収録されている。そこでブルトンは子どもをもつとしたらどう思うかという質問にたいして、「そんなのは絶対反対である」、「もしそんなことになったら、生まれてきたやつの顔なんか見ないようにしてやる」、「養護院なるものにもよい点はあるんだ」などと言い放つ。しかし37年の『狂気の愛』は、35年に産まれた娘のオーブへの熱烈に高揚した調子の手紙で終わるのだ。「最初の日から私はあなたの手に感嘆した」、「この手、このなんという突飛なもの。私は一冊の本のもっとも美しいページに手の星をちりばめる機会をもたなかった人々を哀れに思う」(4)。「これはやめてほしい」、「もう、やめてくれっていうの」と西谷が語るのも、どこかで理解できるエピソードであろう。

(3) 齊藤哲也・野崎歓・西谷修・鈴木雅雄「シュルレアリスムの何が未知のままか」、『水声通信』、no 34、2011年、p. 48.

(4) 同書、pp. 39-42.

こうした誰かの不意に見せた反応というものは、せめて逸話的な価値をしかもたないだろうか。私はそうは考えない。シュルレアリスムの魅力とそれを読む意義を伝えるにあたって、これは本質的な証言である。ブルトンの、ひいてはシュルレアリストたちの文章には、こんなふうに誰かの過剰な、いっそ不用意なほどの好き嫌いを引き出してしまうなにかがある。

上述のエピソードについて、たとえばこの「子ども」についての考えの移りゆきが美しいのだとか、人間らしいのだとか、そんなつまらないことを言いたいのではない。こう考えてみてほしい。移りゆきだけが問題なのではないのだ。たとえば「生まれてきたやつの顔なんか見ないようにしてやる」という暴言と、自分の娘について「最初の日から私はあなたの手に感嘆した」などと書きつけた文章の一節をどちらか片方だけでも前にしたとき、いずれにせよ私たちは何らかの好き嫌いを表明したくなってしまうのではないだろうか。前者と後者のコントラストが目につくのは、そもそも両者ともにきわめて鬱陶しい、あるいは清々しいほどになにか――倫理、でも常識、でもないなにか――を踏み外しているからであるにちがいない。だがそんなふうに読む者の激しい反応を引き出してしまうような仕方で踏み外してしまうこととは、いつでも、誰にでも可能なことではない。すくなくとも私には、いますぐにブルトンのように過激な仕方で、誰かの正負の入り乱れる欲望を誘いだしてみせることなどできそうにない。

シュルレアリスムの魅力とそれを読む意義とは要するに、こうしたあまりに明け透けな挑発や誘惑に惹かれたり反発したりすることのなかに宿るものであるはずなのだ。

*

そういうわけでこの連載は、シュルレアリスムについて考えるうえで重要な文章――私の力不足のために、ブルトンの著作ばかりになってしまったのだが――のうちのいくらかと、その挑発や誘惑に巻きこまれてしまった誰かを紹介することで、ここまで述べてきたようなシュルレアリスムの、やはり要約のむずかしい魅力を伝えようとするものである。またそれを受けとった誰かとして、この連載では日本の文学者たちを紹介する。というのはまず、もはや歴史になったと見なされているだろうシュルレアリスムを、いくらかでも身近なものとして紹介したいという単純な意図があり、また空間的な距離とタイムラグを挟んだ日本でのシュルレアリスムの受容は非常に面白いものだと思えるからだ。

連載は全6回を予定しており、2回ずつ前後編を構成する。各前編はフランス語圏で書かれたシュルレアリスムの重要な文章を、各後編はその文章を受容した日本の文学者を紹介する。たとえばこのあとにつづく第1回は『シュルレアリスム宣言』を紹介し、第2回はそれを受けとった西脇順三郎とその周辺の文学者たちを紹介する、というように。ある著作とその受容の紹介が三組つづく。各前編でのテクスト・シュルレアリストの紹介では、かなり基本的な話をすることになる。以前からのシュルレアリスムの読者や研究者にとっては、あまり代わり映えのしない話になってしまうかもしれないが、まず紹介を意図する以上、これまでの研究史や言説史を自明の前提とした内容は避ける。また新たな読み方を提示するというよりも、読むうえで問題になるポイントをいくつか並べていくような書き方を心がける。というのはそうすることで、いくらかでもシュルレアリスムについて考えることへと読者を誘いたいからだ。新たなことを言うとすれば、各後編でのことになる。こうした仕方で企画の導入を書いた以上、シュルレアリスムに善かれ悪しかれ惹きつけられてしまった人々についての記述にこそ重心を置きたい。

それでは手帖を開こう。先に注意しておくが、この連載は手帖であってアンチョコでもカンニングペーパーでもない。私は別のどこかに切り貼りすることの可能な、出来合いの答えを書きあげるつもりはないからだ。どうしてそうしないのかということは、以下につづく『シュルレアリスム宣言』の紹介を読んでいただければわかるだろう。そのはじまりの地点からこの運動は、あまりに不可解な軌跡を描いてしまう。この手帖に書きこまれるのは、その「くねくねと蛇行した、気を狂わせるような」経緯だけである。

2. ダダからシュルレアリスムへ? パリのダダ? ダダとシュルレアリスム?

シュルレアリスムはダダイスムの発展形のひとつ、あるいはフランス的バージョンなのだろうか。それともダダとシュルレアリスムとは、互いにまったく異なったなにかなのだろうか。『シュルレアリスム宣言』にいたるまでの経緯を考えようとするとき、まずこのことが問題になる。だがこの問いに明解な答えを与えることは100年経ったいまでも――あるいは、経ってしまったからこそ――むずかしい。

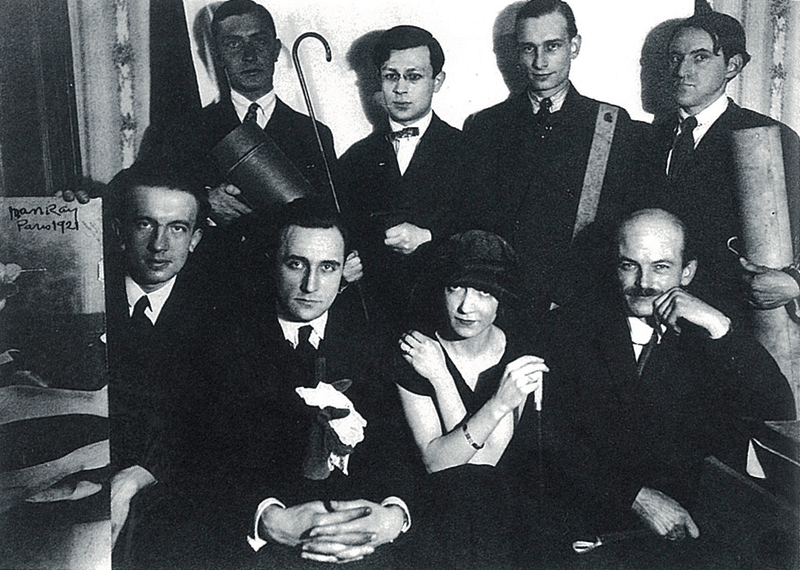

基本的な時系列をおさえよう。1916年にチューリッヒのキャバレー・ヴォルテールでのフーゴ・バルとトリスタン・ツァラらによる宣言集会からはじまったダダは、20年初めにツァラとともにパリに到来し、19年に創刊された雑誌『リテラチュール』のアンドレ・ブルトン、フィリップ・スーポー、ルイ・アラゴンらを中心としたグループと合流して、20年、21年、22年を通じて劇的な熱狂と小康状態を繰りかえす。しかし21年5月のバレス裁判や22年前半のパリ会議をめぐる騒動を経て運動の参加者たちのあいだの亀裂は次第に深まっていく。その後23年7月のツァラによる「髭の生えた心臓の夕べ」での乱闘を最後にパリのダダは終息に向かい、24年10月にブルトンの『シュルレアリスム宣言』が刊行される。もちろんニューヨークやベルリン、ケルンのダダをめぐる事情も非常に興味深いものだし、20年以前にもツァラの書いたものは雑誌を媒体としてパリに届いていたことなど細かな事実にも留意しなければならないが、簡略化して整頓すれば上記のようになる。

こうした時系列を前提としたダダとシュルレアリスムの関係についての研究史における代表的な回答としては、まずミシェル・サヌイエの『パリのダダDada à Paris』(初版1965年)を挙げることができる。1916年のチューリッヒから24年のパリにいたるまでのダダを膨大な資料と運動の参加者へのインタビューに基づいて描きだしたこの仕事は、シュルレアリスムとダダイスムについて考えるにあたっての必読書と言ってよい。サヌイエの回答はこうだ。

シュルレアリスムは、ただたんに、ダダの数多くの化身の一つであり、疑いもなく最も輝かしい、そして最も美しい未来を約束された化身である。が、シュルレアリスムは、大戦中と戦後に、ほとんど全世界において文学と芸術を揺り動かした広範な壊乱運動、かりにダダと命名された運動の唯一の化身ではないのである。もっと極端に縮約すれば、われわれは次のような定式で満足できるかもしれない、ように思われる、すなわち、「シュルレアリスムはダダのフランス的形態であった」ということである(5)。

この一節のすこしあとにつづく、シュルレアリスム、とくにブルトンはダダを知的に理解しうるものへと変質させてしまったのであり、その問題提起を文学的伝統のなかに組み入れることの可能な、安全なものに収めてしまったのではないかというサヌイエの疑い(6)を読むなら、「疑いもなく最も輝かしい、そして最も美しい未来を約束された」という形容をさえ割り引いて考えなければならないし、全編を通じてサヌイエのシュルレアリスムに対する視線は厳しい。こうした診断の根拠へと、つづいて目を転じてみよう。

サヌイエのこの主張は、シュルレアリスムのオリジナリティの問題にかかわる。いわく、ダダとの接触以前のブルトン、アラゴン、スーポーら「三銃士」に代表されるのちのシュルレアリスムの中心メンバーたちの書いたものには、その後のシュルレアリスムの中心的なコンセプトを明瞭には認められないのであり、それらのコンセプトの起源はすべてダダのなかに認めることが可能である。あるいはまた、それらはダダのもたらしたもののうちほんの一部を引き継いだものにすぎない(7)。サヌイエの追跡するダダ周辺の時系列と人間関係は非常に複雑なもの(そのぶん非常に読み応えがある)だし、ここでそのすべてを数え上げることはできないが、簡単な素描をしておこう。

(5) ミシェル・サヌイエ『パリのダダ』、安堂信也・浜田明・大平具彦訳、東京、白水社、2007年、p. 380. なお原著Michel Sanouillet, Dada à Paris, revue et corrigée par Anne Sanouillet, Paris, Flammarion, 1993(1965年版と1980年版を経ての校訂版)には、膨大な書簡や草稿写真が補遺として収録されており、これは邦訳版ではオミットされている。

(6) 同書、pp. 385-386.

(7) 同書、pp. 380-385.

サヌイエはまず、トリスタン・ツァラがパリにやって来る1920年1月以前、ブルトンらのちのシュルレアリストたちがピエール・アルベール=ビロの『シック』(1916年創刊)やピエール・ルヴェルディの『ノール=シュッド』(1917年創刊)のような、彼らの先輩格にあたる詩人たちの主導する雑誌に載せていた詩作品に着目する。サヌイエによれば、17年から18年にかけてこれらの雑誌に掲載された彼らの詩作品を読む限り、スーポーのものに多少の先駆性を見ることができるとしても、ブルトンのそれは多分にマラルメやヴァレリーの影響を感じさせるものだし、アラゴンのそれはヴェルレーヌのようでさえあり「独創性に乏しい」。しかし同時期にツァラの詩もまた彼らとおなじ雑誌に掲載されるのであり、おそらくはこの発見を受けて彼らの書くものは実験的なものへと変化していく(8)。19年初頭に『ダダ3』を通じてパリに届いたツァラの「ダダ宣言1918」がブルトンらに与えた影響もまた無視しえない(9)。時系列的にも、この宣言に接触した直後の19年3月にブルトンらの雑誌『リテラチュール』は創刊されるのだし、そこにはツァラの「25の詩篇」の紹介が掲載されているのだ(10)。あるいはまた、これがもっとも強い主張のひとつにあたるはずだが、のちにシュルレアリスムの代名詞となるオートマティスム――サヌイエの著作ではひとまず、あらかじめなにも定めることなく、自動的に書くこととして理解されている――(11)の最初の実践である19年の『磁場』でさえ、フランシス・ピカビアの初期詩集(1910年頃)やツァラの『アンチピリン氏の最初の天上冒険』(1916年)の一部など、それに類するものをダダのなかに認めることができるとサヌイエは言う(12)。

サヌイエの記述はダダの側に寄りすぎているきらいもあり、後述するように事実とその評価のすべてを鵜呑みにするわけにはいかないが、一貫性のある視座を提供してくれるものではある。それにダダ以前のブルトンたちが、ギヨーム・アポリネールのような前世代の――ダダの立場からすれば遅れた――詩人たちの庇護下あるいは影響下にいたことは、否定しようもない事実であるはずだ。そのアポリネールが第一次大戦下の1918年に、「ドイツに対する立場があまりはっきりしない」として、ツァラの雑誌『ダダ』への自身の作品の掲載を断っていることも、公平に付け加えておかなければならないだろう(13)。

(8) 同書、pp. 93-97.

(9) 同書、pp. 127-131.

(10) 同書、pp. 99-100.

(11) オートマティスムの問題については本稿では詳述することができなかったが、1982年の『磁場』の草稿の再発見からはじまる研究者たちによるオートマティスムの再検討については、鈴木雅雄「解放と変形―シュルレアリスム研究の現在」、『シュルレアリスムの射程』所収、東京、せりか書房、1998年、pp. 6-24の冒頭に概略を読むことができる。

(12) ミシェル・サヌイエ、前掲書、pp. 117-122.

(13) 同書、pp. 98-99.

しかし「シュルレアリスムはダダのフランス的形態」にすぎないとするこうした見解にたいしても、ハッキリとした反駁がすでになされている。未邦訳だが、マルグリット・ボネの『アンドレ・ブルトン――シュルレアリスムの冒険の誕生André Breton, naissance de l'aventure surréaliste』(初版1975年)を参照しよう。1896年の誕生から第一宣言までのブルトンの動向を追跡したこの仕事は、それ以前と以後のシュルレアリスム研究の画期をなす仕事と言ってよい。やはりボネの浩瀚かつ詳細な仕事をすべて解説するわけにはいかないが、サヌイエに対する反論に絞ってその論旨を紹介しよう。

ボネによる反論もまた、シュルレアリスムのオリジナリティの問題におおきくかかわる。まず彼女の指摘のうちここで取りあげたいのは、ブルトンの第一宣言にいたるまでの思考形成にとり重要な役割を果したアルチュール・ランボーとジグムント・フロイトの発見と、それからジャック・ヴァシェとの出会いが、彼がダダと接触する以前の1916年までになされているというものだ(14)。ブルトンがランボーを熱心に読みはじめたのは第一次大戦の開戦と前後する14年夏のことで、その後16年頃までのテオドール・フランケル、ポール・ヴァレリーやアポリネールとブルトンが交わした書簡にもその痕跡を見ることができるのであり、そこにはランボーによってブルトンが伝統的な詩の方法にたいする試行錯誤へと導かれていく過程を読み取ることができる (15)。それから19年1月6日に阿片の過剰摂取で亡くなったのち、ブルトンの語るシュルレアリスムの歴史において神話的な重要性を与えられ、「ヴァシェは私のなかでシュルレアリストである(16)」と第一宣言に書きこまれることになる友人ジャック・ヴァシェとブルトンが出会ったのは、大戦下での動員後、軍医部に配属されていたブルトンが臨時インターンとして派遣されたナントでのことだが、この日付をボネは16年の最初の数カ月のこととしている(17)。あるいはまた、ブルトンがレジス博士とエナール博士による概説を通じてフロイトの精神分析理論を初めて知ったのは、やはり臨時インターンとして16年の初夏に配属されたサン=ディジエでのことだ(18)。

とくにヴァシェとフロイトについてのボネの論証は、サヌイエのシュルレアリスムのオリジナリティにたいする疑いを個別に論駁するものにもなっている。自分の惹かれたヴァシェはその死までダダを知らないままにまったく純粋なダダそのものだったのだとブルトンは言う。この証言はシュルレアリスムの起源からダダの影響を遠ざけようとするものとも読めるわけだが、ヴァシェはダダをすでに知っていたはずだとサヌイエはこれを却下する(19)。その根拠は19年1月17日にスーポーがツァラに送った『ダダ宣言1918』を称賛する書簡なのだが、ボネによればスーポーがヴァシェと知りあっていたことをブルトンは否定しているし、ヴァシェがその死以前にパリに立ち寄ってダダと接触していたことを証明するものはなにもない(20)。あるいはまた、『磁場』の実験以前にその発想を支えるフロイトの学説にブルトンが関心をもっていた証拠はないとするサヌイエの主張(21)にたいして、フロイトの理論の要約を書き写した16年のブルトンからフランケルに宛てられた書簡などを根拠にボネは反論する(22)。

(14) Marguerite Bonnet, André Breton, naissance de l'aventure surréaliste, Paris, José Corti, 1975, p. 114.

(15) ibid., pp. 67-86.

(16) André Breton, op.cit., p. 329. 邦訳は巖谷國士訳、前掲書、p. 48.

(17) Marguerite Bonnet, op.cit., p. 86.

(18) ibid., pp. 97-103. ブルトンにおける精神分析または精神医学の受容にかんしてのより詳しい事情は、日本語では中田健太郎「理論の見る夢―オートマティスムの歴史―」、『思想』、no 1062、2012、pp. 26-59に読むことができる。ボネの仕事も当然の前提として、ブルトンにおけるオートマティスムについての思考が当時の精神分析と精神医学のあいだで練りあげられていく過程を知ることができる。

(19) ミシェル・サヌイエ、前掲書、pp. 83-85.

(20) Marguerite Bonnet, op.cit., p. 93.

(21) ミシェル・サヌイエ、前掲書、p. 119.

(22) Marguerite Bonnet, op.cit., p. 114.

あまりに煩雑になりすぎただろうか。しかし理解してほしいのは、第一宣言にいたるまでの経緯を追い、ダダとシュルレアリスムの関係を解き明かそうとして、シュルレアリスムはどこからやって来たのかという問いに避けがたく対峙するとき、私たちは眩暈がしそうなほど複雑怪奇な時系列と人間関係のなかへと分け入っていくことになるということだ。ランボーだろうか、ダダだろうか? ヴァシェだろうか、ツァラだろうか? 「ダダ宣言1918」なのだろうか? それとも精神分析なのだろうか? アポリネールは遅れていて、ツァラは進んでいる? 誰が純粋で、誰が不純なのだろうか? ロートレアモンを忘れている? 新たな人物や書物を付け加えることも可能なのかもしれない……。ブルトンの自分たちの先行者と来歴を好んで語ろうとする文章も、この傾向にいっそう拍車をかける。

だがこのようにきりもなく乱立する問いのなかで思考を白熱させていくとき、『シュルレアリスム宣言』は本当に当惑するほかないテクストとして私たちの前に立ち現れる。ブルトンはただこう言うのだ。声が聴こえてしまったのだと。

3. オートマティスムへの戸惑い(1)

全集どころか書簡集や草稿の複写に遺された証言を拾い集めて、シュルレアリスムの起源についての自分なりの見解を立ち上げるのは、誰にでもすぐに遂行できる作業ではないとして、しかし、いちどでいいから試してみてほしい。ダダとシュルレアリスムについての歴史を語ったできるだけ内容の詳しい本(サヌイエの『パリのダダ』かマシュー・ゲールの『ダダとシュルレアリスム』がすぐに勧められる)を読んだあとで、『シュルレアリスム宣言』のページを開いてみてほしい。この順番で良い。歴史書には、たくさんの人物の名前と書物のタイトルと日付が書いてあるだろう。覚えきれないそれらにすこし嫌気さえ差したあとで、『シュルレアリスム宣言』を開くと、そこにはこんなことが書かれているのだ。

ところである夜、眠りにつくまえに私は、一語として置き換えることができないほど明瞭にはっきりと発音され、にもかかわらずあらゆる音声から切り離された、ひとつのかなり奇妙なフレーズを感じとった。そのフレーズは、意識の認める限りその頃に私のかかわっていた出来事の痕跡をともなうことなくやって来たのだし、そのフレーズは執拗なものと思えるような、あえて言えば、窓ガラスを叩くような文句だった。(中略)それはなにか、「窓でふたつに切られた男がいる」というようなものだった(23)。

そしてブルトンによれば、彼はすぐにそのフレーズの与えるイメージを自分の詩作に組みこむことしか考えられなくなり、「こうした信頼をよせた」途端、ほとんど途切れることなくつぎつぎに別のフレーズがつづいた。それらのフレーズの連続は「ほとんど劣らずに私を驚かせ、無償性の印象のもとで私を置き去りにし」てしまったから、「それまで自分自身にふるっていた支配力は虚しいものに思われ、自分のなかで起こっていた際限のない争いを終わらせることしかもはや考えられなかった」。そういうわけで彼とスーポーはふたりで、どんな結果になるかも考えずに書いてみることに決めて、『磁場』を書いた (24)。シュルレアリスムの最初の宣言は、こんな出来事の記録によって印づけられている。

(23) André Breton, op.cit., pp. 324-325. 邦訳は巖谷國士訳、前掲書、pp. 37-38.

(24) ibid., p. 325-327. 邦訳は同書、pp. 38-43.

たしかにブルトンはこの報告と並べてフロイトとアポリネールの名前を挙げるのだし、そうした彼の書き方はやはりシュルレアリスムの起源探しへと私たちを誘う。しかし忘れてはならないのは、『シュルレアリスム宣言』のなかでそれらの名前が結びつけられるのは、ただ声が聴こえてしまったというそれだけの――場合によっては拍子抜けしてしまうほど単純な――出来事にたいしてのことだったということだ。だからどこまでも起源を追いかけ続ける研究者たちの仕事の意義も霧消してしまうと言いたいのではない。第一宣言が刊行されるまでの時系列をつぶさに追跡する作業は、この宣言の異様さをよりハッキリと私たちに確かめさせてくれる。

前節で私たちが頼りにしたボネもサヌイエも、パリ会議の失敗にいたる争いを契機にパリにおけるダダの狂騒が終息に向かった22年と、第一宣言が発表される24年のあいだに横たわる23年がブルトンにとり進展のない空虚な期間であったことを確認している(25)。このことを端的に示してくれるのは、23年4月7日に『ジュルナル・デュ・プープル』誌に掲載されたロジェ=ヴィトラックによるブルトンのインタビューである。その記事タイトルにはこうある。「アンドレ・ブルトンはもう書かないだろうAndré Breton n'écrira plus」。ヴィトラックはブルトンに「あなたはなぜ書くのですか?」と問う。ブルトンの返答はこうだ。「急いで言っておくと、私はいまからしばらくのあいだもう書かないつもりでいます」。

今後、私はなにも知らないでいたいのです。雑誌、本、新聞、等々。私はいかなる文学的な活動もしないでしょう。『リテラチュール』はもう刊行されないでしょう。

ここにはたとえば、熱が冷めるように消え去っていくダダのあとに、それを乗り越えて新たな何ごとかを創りだそうとする意志を見ることなどできはしない。まるでダダの狂騒がすべてを灰に帰してしまったかのようだ。なによりこの「もう書かない」という決定はブルトンひとりによるものではなく、ポール・エリュアールやロベール・デスノスのような、ダダの季節をともに経験した友人たちとともになされたと言うのだから(26)。

(25) ミシェル・サヌイエ、前掲書、p. 341とMarguerite Bonnet, op.cit., pp. 269-270を参照せよ。

(26) « André Breton n'écrira plus », Le Journal du peuple, le 7 avril 1923.

このことと並行して、第一宣言に書きこまれた、不意に聴こえてきてしまった声によって書いたのだというあの体験、オートマティスムがこの時期にはすでにいちど放棄された方法であったことも忘れずに確認しておくべきだろう。まず単純に、最初のオートマティスムの実践である『磁場』が書かれたのは宣言の5年も前、1919年のことだ。それに22年の11月に『リテラチュール』に掲載された「霊媒の登場」でブルトンは、その頃、彼らが試みていた催眠実験に比べれば、オートマティスムは意識的な介入によって損なわれやすく、ひとたびその声を何らかの目的のために呼びだそうとしてしまえば、その声は「そう遠くまで連れていってくれない」のだと言っていたはずなのだ(27)。

だから24年にオートマティスムを再び取りあげるという選択は、ダダどころかそれまでの自分たちの実践の前にさえ進んでいない。しかしやはりマルグリット・ボネによるブルトンのプレイヤード版注釈によれば、ブルトンは24年の3月半ばから5月半ばにかけて、もういちどオートマティスムを実験する。このときに書かれた文章は「溶ける魚Poisson Soluble」と題されて第一宣言のあとに収録されるのだが、そもそもこの宣言は「溶ける魚」の序文として構想されたものだったという(28)。

重要なのはここでも時系列である。ダダの季節の過ぎ去ったあと、「もう書かないだろうn'écrira plus」と答えた23年4月のほぼ一年後にブルトンは、もういちど聴こえくる声に「信頼をよせ」なおすのだ。ならばブルトンのこの選択は、ダダよりも過激でラディカルなほうへと進もうとするものではありえなかったはずだ。むしろそんなことはそもそも不可能なのだと知ってしまった、あるいは、そんなことはもはやどうでもいいことなのであって、「なにも知らないでいたい」とさえ思えてしまったそのときに、それでも聴こえてきてしまう声によってこそ第一宣言は書かれたのだと考えたほうが、いくらか自然な理解であるにちがいない。

ブルトンはそうして、宣言にこう書きつける。

シュルレアリスム、男性名詞。 純粋な心的オートマティスム。それによって、口述であれ、記述であれ、ほかのいかなる方法であれ、思考の現実の働きを表現することを目的とする。理性によって行使されるあらゆる統制もなく、美学的あるいは倫理的なあらゆる関心の外での、思考の書き取り(29)。

私たちはすでに、この宣言が発表されるまでの経緯を知っている。知っているのなら、この「シュルレアリスム」の定義には戸惑わざるをえないはずだ。

数えきれないほど多くの人物や書物の名前がその前史にかかわるということはすなわち、そこではそれだけの数の人物や書物によるヘゲモニー争いが陰に陽に繰り広げられていたということにほかならない。それはボネやサヌイエのような優れた研究者たちが、この年代の細かな事実関係をめぐって展開することになった応酬からも明らかだろう。ツァラがもうすこしうまくやって、ダダが生き延びる可能性もあっただろう。1918年11月に亡くなったアポリネールがもうすこし長生きしていたら事情はどうなっていただろう。あるいは、ヴァシェが20年にも生きていてツァラと出会っていたら? そんな空想を誘う程度には、24年10月にいたるまでの年代記は錚々たる登場人物たちと輝かしい精神の数々に満ちている。

(27) André Breton, « Entrée des médiums », dans Œuvres complètes. t. I, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la pléiade », 1988, p. 275. 邦訳はアンドレ・ブルトン「霊媒の登場」、巖谷國士訳、『アンドレ・ブルトン集成』第6巻所収、京都、人文書院、1974年、pp. 131-132.

(28) André Breton, Œuvres complètes. t. I, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1988, pp. 1332-1333 et p. 1366.

(29) André Breton, Manifeste du surréalisme, op.cit., p. 328. 邦訳は巖谷國士訳、前掲書、p. 46.

だがそんな騒々しい時代の渦のただなかで、いちどは書くことからさえも脱落したはずだったブルトンは言う。声が聴こえるから、それをもういちど信じてみることにした、私たちの運動、シュルレアリスムの定義とは、「純粋な心的オートマティスムAutomatisme psychique pur」であり、「思考の書き取りDictée de la pensée」である。そのうえ彼が言うことには、聴こえてくる声とは、神秘のそれでも真理のそれでもなく、ただ「思考の現実の働きfonctionnement réel de la pensée」なのだというのだ。ブルトンはこうして、すこし頭を捻ればどうにか考えつくはずの、人を当惑させずに済むだろうあらゆる選択肢――たとえば神秘と言って後に戻ることも、真理と言って前に進むことも、もう書かないという発言を貫徹することも、そうしようと思えばいつでも簡単に実行できる、誰かの理解を得られそうな冴えたアイデアだったはずだ――を踏み外す。

もちろんブルトンが第一宣言を上梓するにあたって、あらゆる係争から無縁だったという事実はない。ブルトンも宣言のなかに明記している通り、「シュルレアリスムsurréalisme」という言葉はそもそもアポリネールが17年の『ティレシアスの乳房』の序文でもちいた言葉だった(30)のだし、ブルトンはこの名称の使用をめぐってイヴァン・ゴルらと24年を通じて争っている(31)。だがアポリネールの言っていた「シュルレアリスム」とは、「人は歩行を真似ようとして、脚とは似ていない車輪を創りだした。彼はこうして、そう知らずにシュルレアリスムをなしていたのだ(32)」といった仕方で言い表わされるものだったのであり、上述したようなブルトンの定義が、アポリネールに連なる自分たちの正統性を主張するために有利なものだったとはやはり考えにくい。

まとめよう。『シュルレアリスム宣言』とはだから、前に進むことも後に戻ることもない宣言である。あのトリスタン・ツァラの圧倒的で破壊的なダダより、あるいは自分たちの過去より前に進むことも、かつて自分たちが敬意を宛てたアポリネールに立ち戻ることも、第一宣言は可能にしていない。ただ声が聴こえて、オートマティスムが可能であるだけだ。しかしそれはなんという時間の真空であろうか。宣言とは通常、いまここにあるものとは別のものを指し示すためのものなのだとすれば、新たなものも差しださない、古いものにも帰らない宣言とはいったいなんだろう(33)。こうした第一宣言の謎めいた性格に戸惑い、あるいは魅了されることから、シュルレアリスムに巻きこまれた人々の歴史ははじまる。

次回はそんな人々のなかから、第一宣言から数年後の日本の事例を紹介する。

(30) ibid., p. 327. 邦訳は同書、pp. 43-44.

(31) このあたりの事情はボネの仕事にも詳しいMarguerite Bonnet, op.cit., pp. 328-337. また日本語では、ここまで参照してきた第一宣言の巖谷國士訳版の注や、ジャクリーヌ・シェニウー=ジャンドロン『シュルレアリスム』、星埜守之・鈴木雅雄訳、京都、人文書院、1997年、pp. 77-78. にも概略を読むことができる。

(32) Guillaume Apollinaire, Les Mamelles de Tirésias, dans Œuvres poétiques, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1956, pp. 865-867.

(33) こうした『シュルレアリスム宣言』の宣言あるいはマニフェストとしては非常に奇妙な書物の在り方については、齊藤哲也、『零度のシュルレアリスム』、東京、水声社、2011年の犀利な読解を参照されたい。

▶袴田渥美 批評同人誌『ラッキーストライク』運営。シュルレアリスムとロックンロール。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?