SONY Xperia Ear Duo

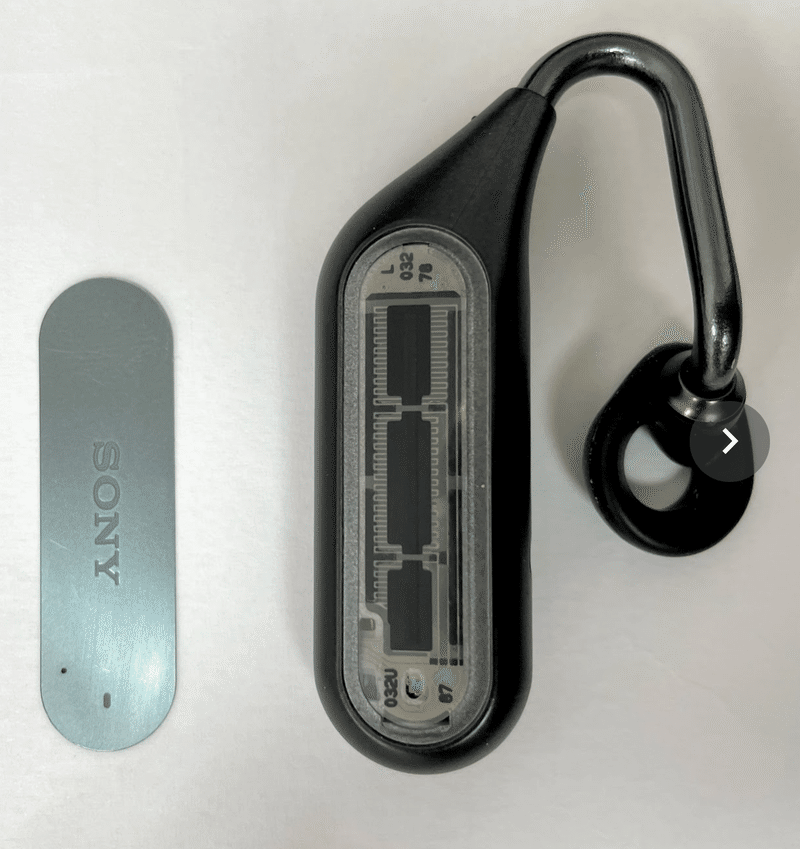

今回分解をするのはSONYのbluetoothイヤホン、Xperia Ear Duo(XEA20)です。

ちょっと変わった商品で、耳を完全にふさぐのではなく、外部の音を聞くことが出来つつ、イヤホンから出てくる音も聞くことが出来る、というコンセプトです。完全開放型イヤホン、ということになります。半面、大きな音で鳴らしていると、音漏れがかなりすることになります。電車っで使うには気が引けるけど、外を歩きながら使うときには様々な環境音が聞こえるから安全で使い勝手がよい、ということになります。

構造

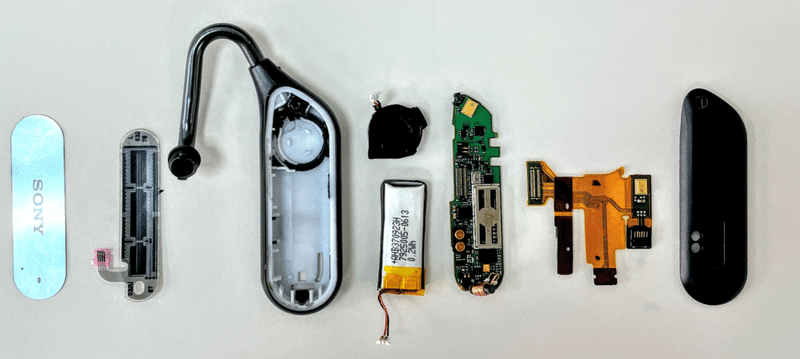

では早速ばらしてみます。充電台は無視をしてイヤホン単体をばらしていく事にします。

製品スペック上はIPx2となっていますが、がっちりと防水両面テープで筐体は固定されているので、まずはヒートガンで少しあぶって両面テープを軟化させてみます。

と、意外と簡単にはばれます。

銘版が貼っている側をはがすと、裏にはタッチパットがいます。ここの面を触ることで様々な操作ができる、となっているので、その裏には全面タッチパットが配置されています。こちらからばらしていくのではないみたいなので、裏側の部品をはがしていきます。

幅が1mm程度の防水両面テープでケースが固定されていました。

https://www.dexerials.jp/products/double-coated-tape/ut2600ml.html

こういうやつですね。NITTOやデクセリアルズをよく使う印象があります。

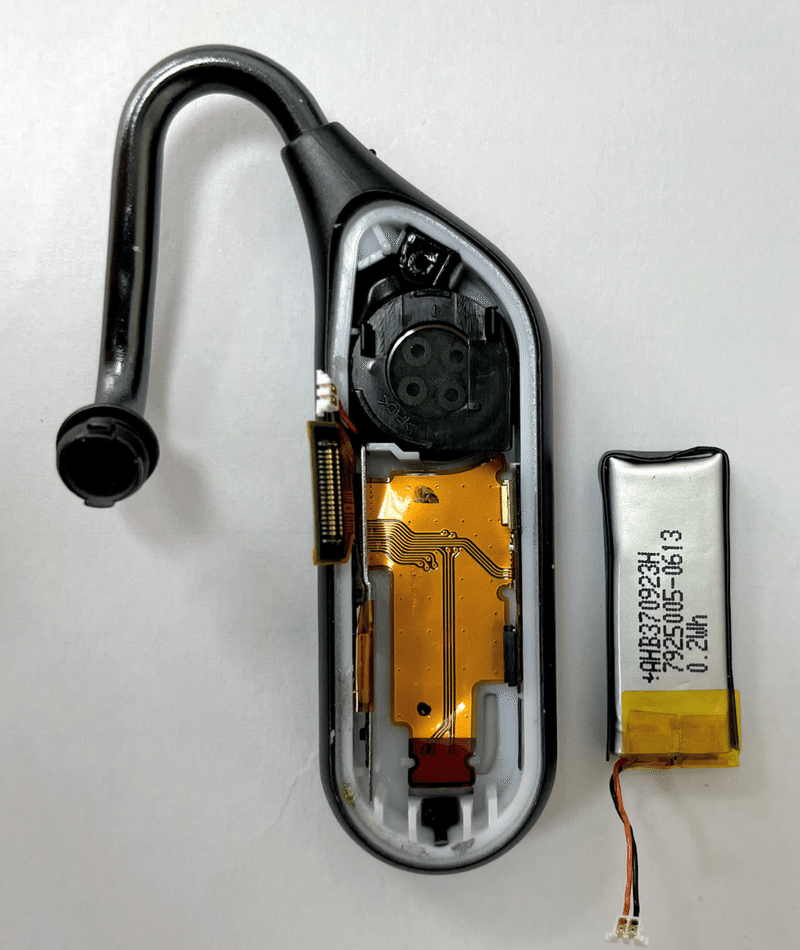

このケースを取り外すと基板が見えてきます。

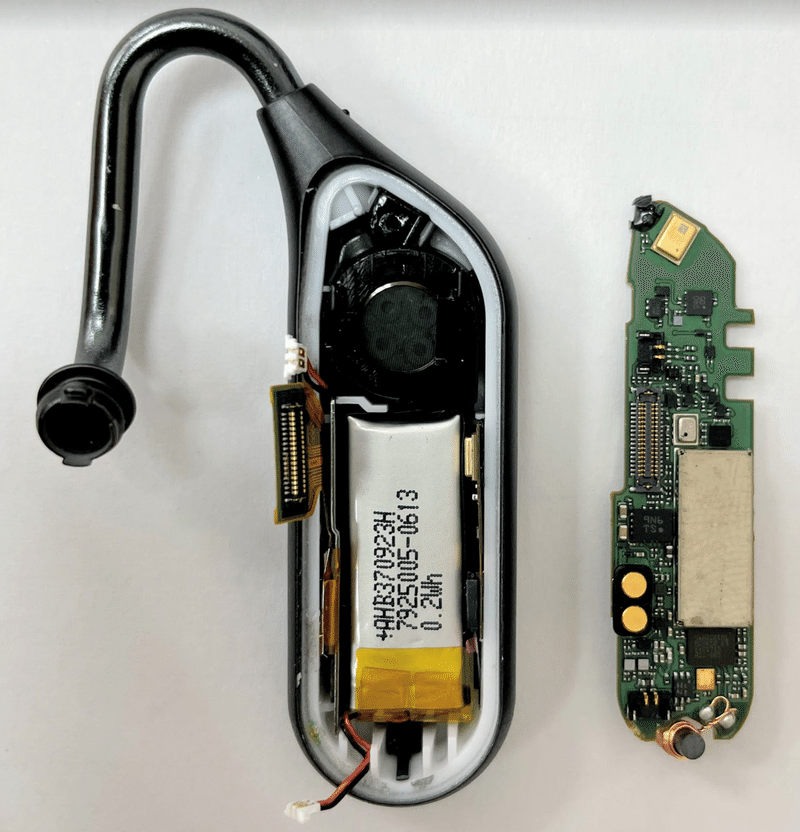

基板を取り外すにはコネクタを3つ外すことで、簡単に取り外せます。

3つのコネクタとは電池、フレキ基板、スピーカ―ユニットです。

基板を取り外すと下にはlipo電池とスピーカ―ユニットです。

電池は56mAhとかなり小ぶりのリチウムポリマー電池です。保護回路は電池上にはなく、メイン基板側にのみ乗せているようです。

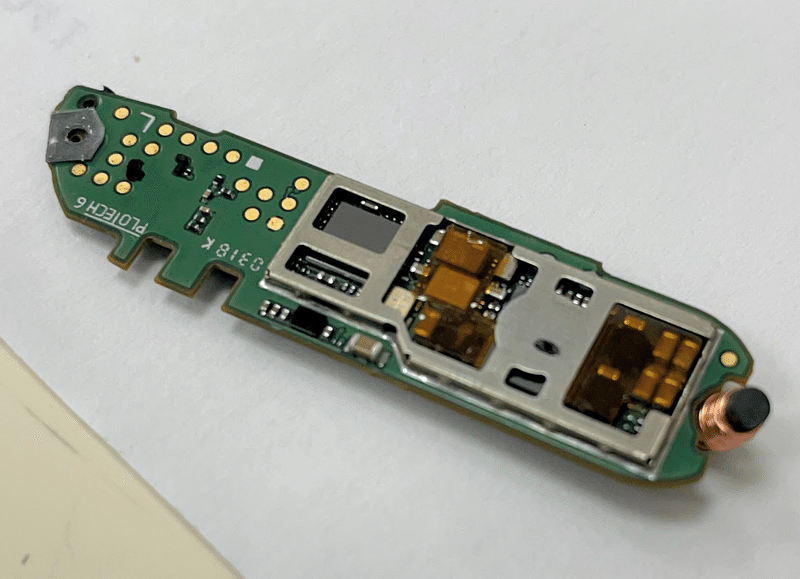

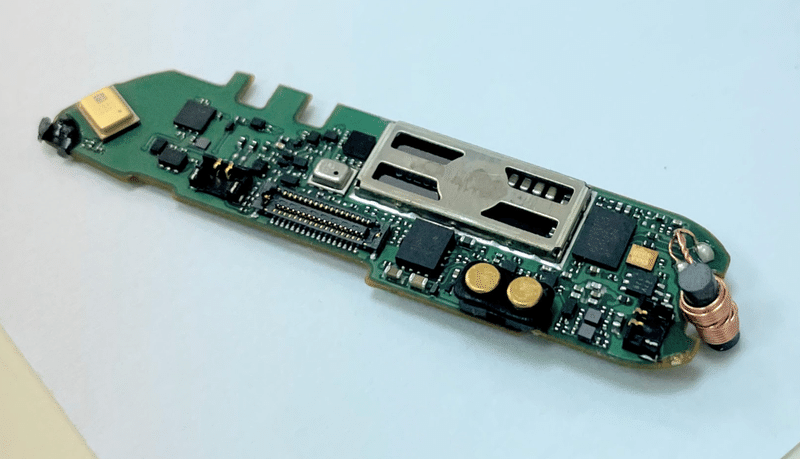

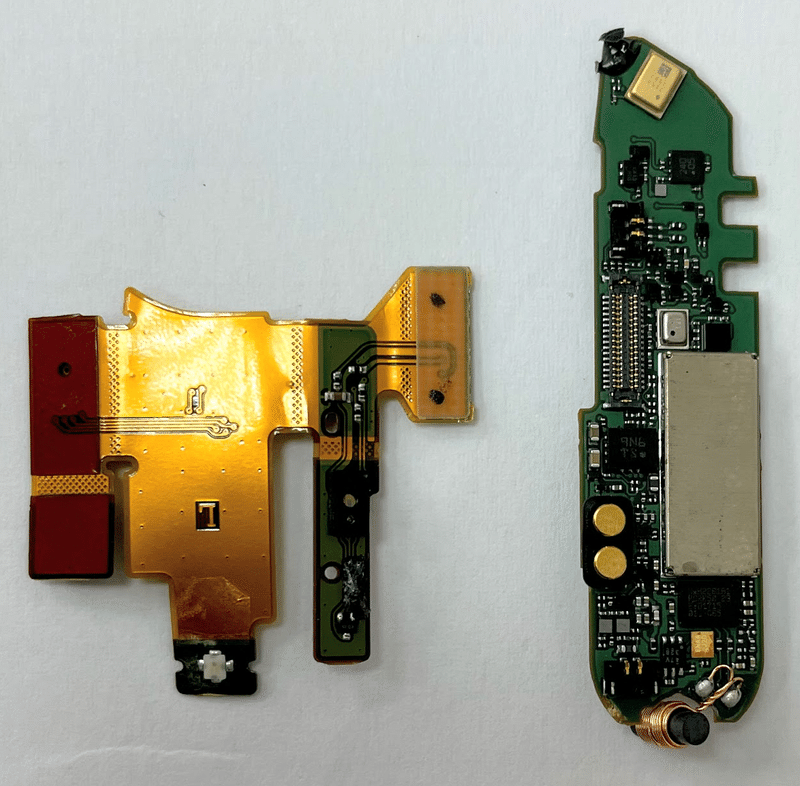

メイン基板はこれ。7層です。

生基板製造~SMTはここを使っているっポイです。

http://www.plotech.com/en/

基板上にメーカー名が入っているので間違いないでしょう。

ただ、製品には原産国中国とあり、この基板屋さん、台湾にしかないので、基板assyまでは台湾、製品組み立ては中国のEMSという事なのかな?

基板を見るとチップアンテナが見つからないので、タッチパッドをそのままアンテナとして使っているのでは、と思います。その割には磁性シートや、シールドになるようなものが見当たらなかったのは気になります。

電池を取り外すと、奥にはフレキ基板がいます。

これが基板の全容になります。

メイン基板の下にあるコイルは、ケースにイヤホンが取り付けたことを検出するためのものと思われます。相手に磁石がいて、その磁石が近づくとコイルに電流が流れることで検出をしていると思います。

フレキ側には耳に取り付けたことを検知するための光学センサー、集音用のマイク、状態表示のLEDがあり、このフレキを介してタッチパット兼アンテナが取り付けられます。

スピーカ―ユニットと音質

次はスピーカーユニットを取り外します。

上の写真はスピーカ―ユニットを外し、スピーカ―ユニットをひっくり返しておいたものです。

ここでちょっと不思議な構造である事に気が付きます。

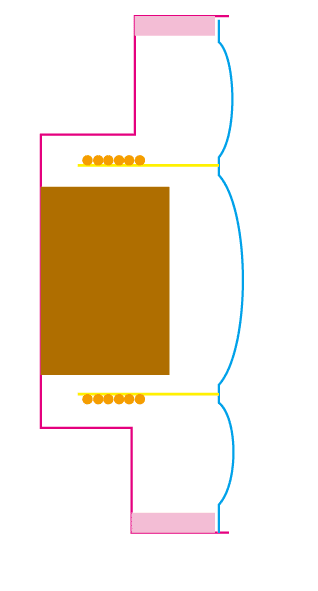

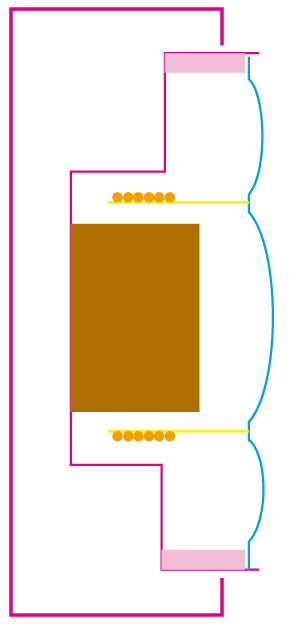

これがイヤホンのスピーカーユニットの構造(断面図)です。ボイスコイル(オレンジ)に電流が流れると、マグネット(ブラウン)との間の磁界により、ボイスコイルが前後に動くことで、ボイスコイルが取りついている振動板(シアン)が動き空気を振動させる=音が発生する、となります。

ボイスコイルが前に動くと、振動板の前に音が出て、ボイスコイルが反発して後ろに動けば、振動板の後ろに音が出ます。一般的には前に出る音を耳に届くように配置をします。

また、スピーカーユニットの前と後ろの空気はしっかりと区切り、お互いの音が干渉して打ち消しあうことがないようにします。こんな感じです。

この赤の部分をエンクロージャーと呼びます。エンクロージャーの体積(=空気の量)をどの程度にするのか、でどういった音質になるのか、をコントロールすることが出来ます。エンクロージャー内の空気を抵抗として振動紙の動きに制限をかける、という事です。

振動紙が自由に動けるようにするとダンピングが効かずゆるい音になるので、どの程度空気の動きに対して抵抗をかけるのかは音質を管理するための重要なファクターの一つで、空気を抵抗として使い、動かしたいときに振動紙を動かし、動いてほしくないときには止まるようにする、という事を考えます。

もちろん、密閉型、開放型といくつかエンクロージャーの考え方はあり、これがすべてではありませんが、大きなファクターではあります。

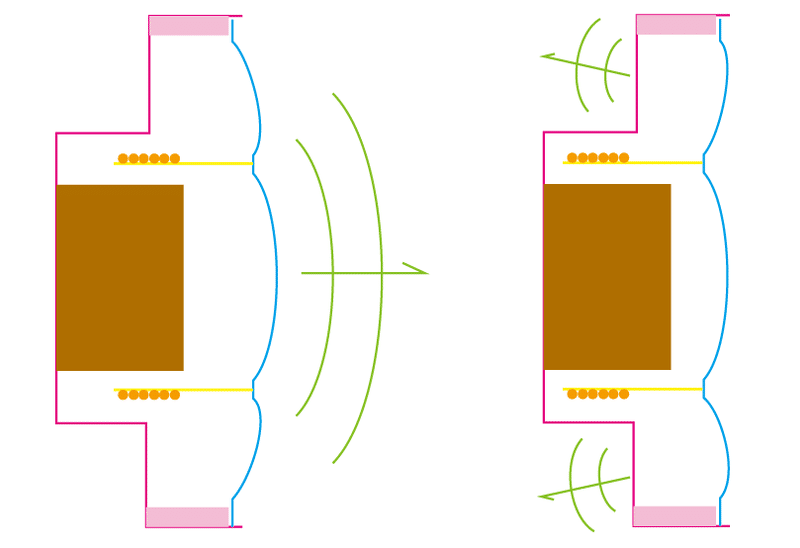

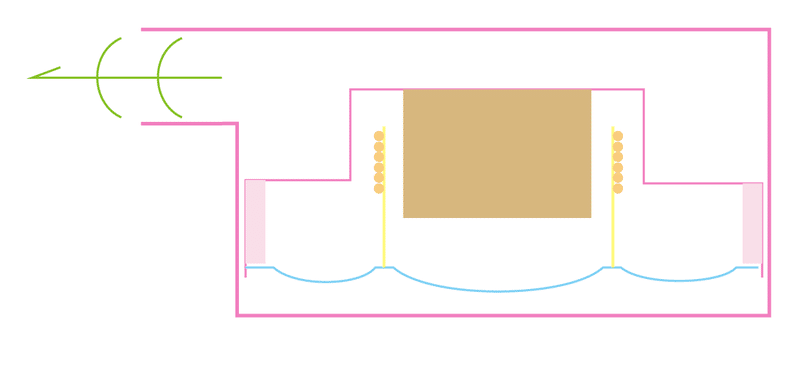

この商品の変わっている点は、

振動版の前面ではなく、後ろ側に発生した空気の振動を耳に届けている、という点です。理由は分からないのですが、一般的には耳からそれほど遠くない位置にスピーカーユニットを配置しますが、この製品ではコンセプト上、スピーカ―ユニットから耳までの距離を長くせざるを得ず、またその途中は長いパイプを配置し、ここを空気(=音)が通り最終的には耳の近くに配置をした穴から音を出す、という特殊な構造となっているため、かと思います。

なぜこうすることによって音質をまとめられるのか、はロジカルな説明をつけるのは難しそうな気はします。

思うに、正常な位置に取り付けたらいまいちの音質、たまたまスピーカーユニットをひっくり返してみたら、良い音が出た、ということかな?

スピーカーの場合は、バスレフ方式というものがあり、後方に出た音をポートと呼ばれる筒を通すことで位相を反転し、この音を前面から出すことで耳に届く低域の音を増幅する、という構造があります。ただ、これはスピーカーの振動紙の強度があるからできることで、イヤホンの場合は振動紙は薄い高分子フィルムのため、空気の流れに大きな抵抗がつくようなことをするとボイスコイルは前後に動くけど、それに振動紙が追従できない、ということが起きます。これがひずみの原因となります。

今回のように細い管の中に音を通すというのは、日積の原因となりそうな気がしますが、やってみたらよい結果だったけど、ロジックではよく分からない、ということではないかと思います。少なくとも私にはさっぱりロジック分かりません。

パイプの曲げ

またもう一つの興味はこのパイプと樹脂筐体の固定方法でした。

パイプをひねりながら引っ張ると外れました。接着だったようです。これしかないだろうなと思ったけど、他に何か良い固定方法でやっているのでは、という期待もしていたので少し残念。こういうものの固定方法で面白いものがあれば参考にしたかったです。

ここで部品を見ているともう一つ興味が出てくるところがあります。

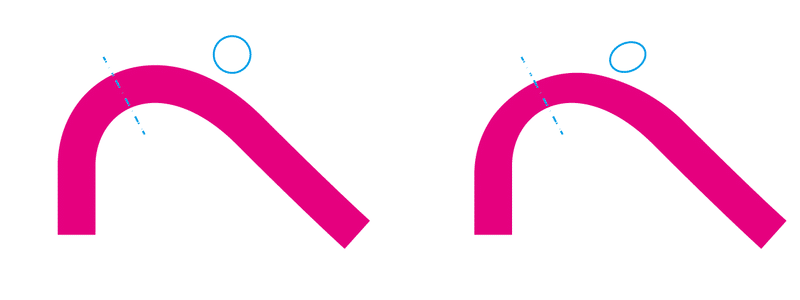

パイプを曲げるときは、内側を金型に当てつつ、両端を金型に沿わすようにして曲げていきます。この時、内側のR形状はきれいに出ますが、外側は成り行きになるので、材料が引っ張られRがつぶれたようになります。

左が今回のもの、右は一般的なパイプを曲げた時の形です。シアンの形はそれぞれの断面形状です。普通に曲げると右のように断面形状がつぶれるけど、これは断面の丸形状がつぶれずに、丸のままになっています。もちろん、左側の形の方が外観がきれいに見えます。

こうするには、パイプの内部を埋めた状態で曲げる必要があるのですが、方法はフレキ管を入れたり、砂を詰める、などのやり方があります。今回はサイズが小さいのでフレキ管を入れて曲げたのでは、と思います。デザイナーと筐体設計とのせめぎあいがあったのだろう、と容易に想像が出来ます。そのまま曲げるのと比べると、フレキ管を入れてから曲げる方がコストが倍以上にはなっているのでは?と思われます。

全体の構成はこうなります。

最後に

ビスを1本も使っていないことに気が付きました。思い切ったなぁ、という印象。ビスを使わないことで質量を下げることが出来ます。ウエアラブル機器では質量下げるとよいことだらけです。落下の時にはエネルギー量が少なくなるから壊れにくくなるし、そもそも耳につけるものは軽い方が付け心地がよくなります。

半面、修理がめんどくさいということがあります。発売後は良いとして、工場の組立工程でQCチェックで不良となったときの手直しがめんどくさい、という話は出たでしょうね。またメカ式ボタンを置いた時には感触が悪くなるということはありますが、この商品ではタッチパットですべての操作をするので、ここを気にする必要はなかったということでしょう。

ただ、スマートフォンもapple以外は使っているビスは1桁程度、基本的には両面テープで外装を固定しているので、よくある構造ではあると言えます。

まとめ

イヤホン側を分解してみての印象は、

・製品スペックはIPx2だけど、たぶん水が入ると思われる場所は音が出てくるパイプの先端からのみ。その他の部品の合わせはIPx5くらいはいけそうな構造。

・スピーカーユニットからの音の届け方はかなり変わっている。どうやって音質検討を進めていったのか興味がある。

・なんとビスを1本も使っていない。接着、両面テープでの固定だけで組み立てているのは思い切った印象。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?