「看仏」が地域支える

※文化時報2021年9月6日号の掲載記事です。写真は6月に鹿児島市の妙行寺で行われたまちの保健室。

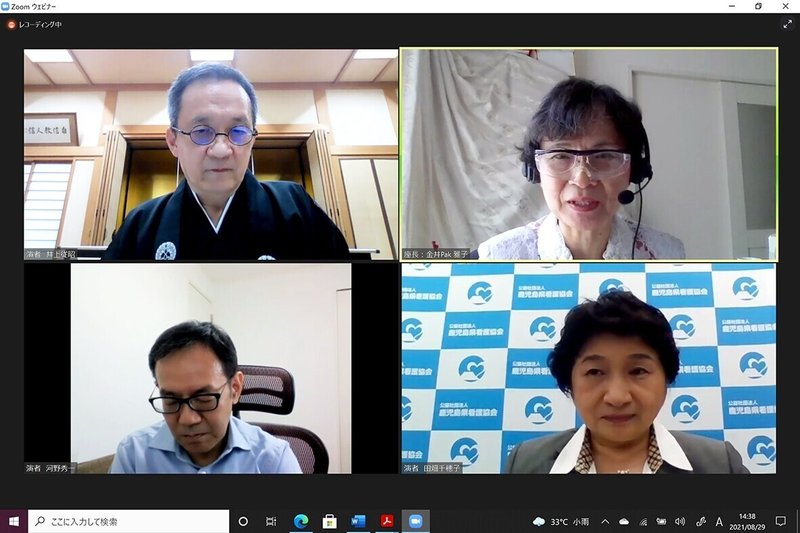

看護師と僧侶の協働を進める「看仏連携」の取り組みが8月29日、横浜市西区のパシフィコ横浜ノースで行われた第25回日本看護管理学会学術集会で発表された。浄土真宗本願寺派妙行寺(鹿児島市)の井上從昭住職らが登壇し、看護師向けの学会で僧侶が事例を報告する貴重な機会となった。

演題は「地域包括ケアシステムにおける『看仏連携』〜僧侶を在宅チームメンバーとして、寺院をまちの保健室=用語解説=として活用する」。井上住職のほか、看仏連携研究会の河野秀一代表と鹿児島県看護協会の田畑千穂子会長が演者を務め、関東学院大学大学院の金井Pak雅子教授が座長を担当した。

井上住職は、6月から妙行寺で始まったまちの保健室について紹介。町内会が行っていた健康維持の活動を妙行寺が引き継ぎ、医療者と地域住民の双方が語り合うイベントを企画するなど、看仏連携の下地があったことなどを説明した。

その上で、看護師が病院から地域へ飛び出す取り組みがまちの保健室だと指摘。僧侶もお寺を出て医療者と協働している例があるとし、「看護師と宗教者は、命や生活を支えるという意味で同じ目標を持っている。一人一人が自分らしく生きられる地域づくりに、看仏連携は大きな役割を担うと思う」と語った。

日本看護管理学会は看護師の働き方などを学術的に探究する学会で、医療機関や介護施設の看護管理者ら約5千人が所属している。昨年12月には新型コロナウイルス感染拡大を巡り、「自分の仕事を全うするだけなので、感謝の言葉はいらない」「私たちを偏見の目で見ることはやめて」などとする声明を発表し、注目された。

学術集会は8月28、29の両日にオンラインを併用して開催され、講演やシンポジウム、パネルディスカッションなどが行われた。

オンラインを併用して行われた学術集会で事例を発表する井上住職(左上)

看取りと弔い、切れ目なく

「とても現実的な、希望が持てるモデル」「地域住民が安心して過ごせるまちづくりをしていただいている。感謝したい」。発表を聞いた参加者からは、看仏連携に好意的な意見が相次いだ。

看仏連携に対して看護師からの注目度が高まっているのは、コロナ禍の影響が大きい。治療の施しようがなく亡くなる新型コロナの患者や、家族と面会できないまま最期を迎える緩和ケア病棟の患者を目の当たりにし、人知れず苦悩を抱える看護師は少なくないからだ。

鹿児島県看護協会の田畑千穂子会長は、コロナ下では「看護師が看護活動を超える役割を果たしている」と明かした。火葬場に送り出すまで病院で遺体を預かる例が多くなり、通夜に準じたセレモニーが院内で行われるなど、看護師が弔いを経験することも増えたという。

臨済宗妙心寺派の僧侶でもある看仏連携研究会の河野秀一代表は「病院死から在宅死へという変化が、看仏連携へのニーズを生んでいる」と強調。「看取りと弔いの切れ目のない連携が、死の臨床において求められている」と語った。(主筆 小野木康雄)

【用語解説】まちの保健室

学校の保健室のように、地域住民が健康などさまざまな問題を気軽に相談できる場所。図書館や公民館、ショッピングモールなどに定期的に設けられ、看護師らによる健康チェックや情報提供が行われる。病気の予防や健康の増進を目的に、日本看護協会が2001年(平成13)度から展開している。

【サポートのお願い✨】

いつも記事をお読みいただき、ありがとうございます。

私たちは宗教専門紙「文化時報」を週2回発行する新聞社です。なるべく多くの方々に記事を読んでもらえるよう、どんどんnoteにアップしていきたいと考えています。

新聞には「十取材して一書く」という金言があります。いかに良質な情報を多く集められるかで、記事の良しあしが決まる、という意味です。コストがそれなりにかかるのです。

しかし、「インターネットの記事は無料だ」という風習が根付いた結果、手間暇をかけない質の悪い記事やフェイクニュースがはびこっている、という悲しい実態があります。

無理のない範囲で結構です。サポートしていただけないでしょうか。いただければいただいた分、良質な記事をお届けいたします。

ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

サポートをいただければ、より充実した新聞記事をお届けできます。よろしくお願いいたします<m(__)m>