GSCA Japan Summit 「都市と市民の課題解決に貢献するデータ連携」セッション開催レポート

2022年4月12日、G20 Global Smart Cities Alliance(GSCA)Japan Summit 2022 が開催され、全国の加盟自治体をはじめ産官学から多くの方々に参集いただき、スマートシティの実践・実装について議論しました。

本記事では、同サミットのセッション「都市と市民の課題解決に貢献するデータ連携」の概要を紹介します。

今年2月に「データ取引所」構想を発表し、新たなユースケースとして注目を集めた札幌市、昨年6月に閣議決定された「包括的データ戦略」のもとでデータ連携を推進するデジタル庁よりスピーカーをお迎えして、パネル討論を実施しました。データ連携基盤を都市の課題解決につなげて市民に価値を提供するためにどうすればよいのか、自治体・政府・グローバルという3つの視点から議論しました。

サミットの全体概要はこちら:

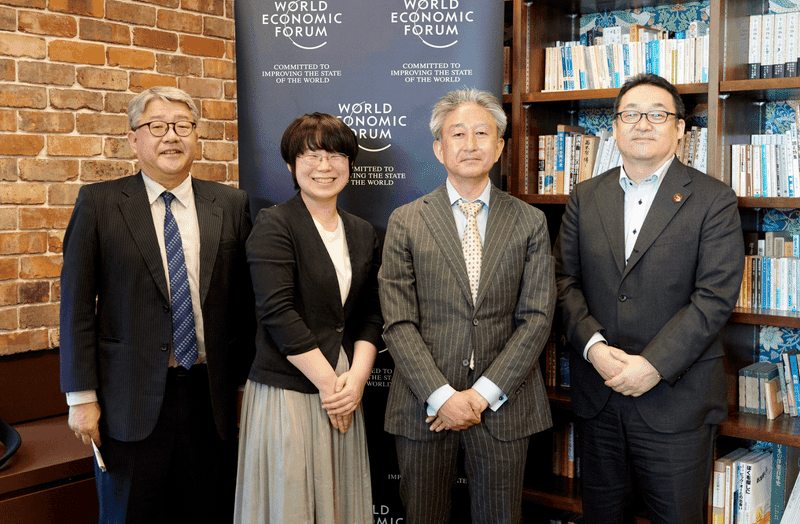

登壇者

渋谷洋幸 札幌市デジタル戦略推進局スマートシティ推進部長

田邊光男 デジタル庁参事官

工藤郁子 世界経済フォーラム第四次産業革命日本センタープロジェクト戦略責任者

望月康則 日本電気株式会社NECフェロー/世界経済フォーラム第四次産業革命センター フェロー(モデレーター)

キーメッセージ

市民起点のサービス改善や地域産業のデジタル化を進める上で、行政のオープンデータだけでなく、民間のデータも合わせて活用していく必要があります。その切り札のひとつが「データ取引所」です。

政府は、データ戦略という「大きな絵」を示した上で、政府相互運用性フレームワーク、データ連携ツール、ルール作りのための手引書など、機能とルールという側面から、自治体の取組みを後押ししようとしています。

官民データ連携基盤やデータ取引所の課題として、「トラスト」と「インセンティブ」の2つがあります。これは日本だけでなくグローバルでも共通課題です。

官民データ連携基盤やデータ取引所を通じて、スマートシティの取組みを経済成長に繋げていくことが期待されています。

自治体初の「データ取引所」に挑戦する札幌市

まず、自己紹介を兼ねて、各パネリストにこれまでの取り組みと、現状の課題について紹介していただきました。

渋谷氏は、札幌市が2022年2月に「データ取引所」構想を発表したことを説明し、その実装に向けて挑戦していると述べました。

札幌市では、市民目線のデジタル改革を掲げており、市民起点のサービスや業務の抜本的な見直し、地域産業のデジタル化に取り組んでいます。いわゆる「データ取引所」の取組みもその一環であり、行政のオープンデータのみならず、民間のデータも取引できる点に注目していると言います。

他方、データの売買のルール、決済の手段、運営体制など、実装に向けてはまだまだ課題は山積しているそうです。

世界トップレベルのデジタル国家を目指す、政府戦略

デジタル庁の田邊氏は、同庁の前身である内閣官房のIT総合戦略室に総務省から出向して以来、主にデータ関連政策の取りまとめをされてきました。その中でも大きなマイルストーンになったのが「包括的データ戦略」です。2021年6月、日本政府として初となるデータ戦略が閣議決定されています。

田邊氏は、データ戦略を策定する上で主に力を入れたのは、データの「取扱いルール」と「機能」というデータ連携基盤の2大要素であると整理しました。

他方、現在課題に感じていることは、データ戦略はどうしても広く横断的なものにならざるを得ず、抽象的になってしまう点だと述べました。そして、この点につき、札幌市をはじめとする自治体の実践・実装に対する期待を表明されました。

グローバルな官民連携で、官民データ連携基盤の実践・実装をサポート

次に、世界経済フォーラム第四次産業革命日本センターの工藤より、データガバナンスチームの取組みを紹介しました。「DCPI(Data for Common Purpose Initiative:共通目的データ・イニシアチブ)」は、日本を含む10の政府を含む20か国から、50を超えるグローバルパートナーが参画しています。

DCPIでは、海外の最新動向などの情報を提供・分析することで、日本における官民データ連携基盤の実践・実装をサポートしようとしています。また、グローバルなワークショップ・シリーズを開催し、産官学民の関係者と議論する中で、論点整理が進んできたと工藤は言います。

次の段階として、具体的なユースケースに基づく分析と、日本からグローバルへの発信が課題であったため、札幌市の「データ取引所」創設の報道を知って嬉しく感じていると工藤は述べました。

なぜいまデータ取引所?

「データ取引所」創設に向けて挑戦を始めた札幌市。どんな課題を解決しようとして、この取組みを始めたのでしょうか。

渋谷氏は、「民間データとの連携が一番の課題」と述べます。札幌市はこれまでも行政が提供するオープンデータを積極的に推進されてきました。しかし、オープンデータがあっても、民間のデータとの連携はまだ不十分で、データの潜在力を十分に活かしきれていないと言います。

この課題を打開すべく、地元企業の方達に尋ねたところ「データを提供するには、人的コストがかかるため、無償提供は難しい」などの意見を得たそうです。そこで、無償でのデータ提供は難しくとも、有償であれば可能性は開けるのではないかとの着想のもと、データ取引所への挑戦を始められました。

データ取引所の構想を発表した後も、札幌市の約6400の企業にアンケートを実施し、個別ヒアリングも追加実施するなど、生の声を集め、民間のニーズを把握しようとされています。

政府は自治体をどう後押しできるか?

官民データ連携に取り組む地方自治体に対して、政府としてはどのような支援が可能なのでしょうか。

政府ができることとして、田邊氏がまず挙げたのは、データ戦略という大きな絵を見せることでした。その上で、2021年度末に示した「政府相互運用性フレームワーク(GIF=Government Interoperability Framework)」を参照することで標準化を図れると指摘されました。

また、政府内で開発している、データ連携を容易にするツール(カタログ機能・コネクションの機能)を自治体に活用してもらいたいと提案。その他にも、データ連携のプラットフォームを作る際に参加企業に守ってもらうための具体的なルールをつくるための手引書をまとめており、自治体の手助けになることを願っていると述べました。

2つの課題:トラストとインセンティブ

こうした課題は、日本だけが直面しているものなのでしょうか。日本でもグローバルでも、「トラスト(信頼性)」と「インセンティブ(報償)」という2つの問題が出てくることは共通だと工藤は述べます。

トラストを担保するためには、すでに議論されてきた通り、ルールやアーキテクチャをどう作るかなどが論点になります。インセンティブは、言い方を変えれば、企業をどのように巻き込むかであり、また、市民のためにどのような価値提供ができるのかという論点にも繋がります。

工藤は、中国の「ビッグデータ取引所」や欧州の「GAIA-X」「Catena-X」などの例を引きつつ、2つの課題を説明し、これらを乗り越えられれば、加速度的に官民データ連携が進んでいくはずと結論づけました。

スマートシティを経済成長に繋げるには

スマートシティは、包摂性(インクルーシブ)や災害からの回復力(レジリエンス)、そして、市民のウェルビーイングに資するという意義が強調されています。同時に、経済成長にもつながるはずです。

モデレーターである望月氏の指摘を受け、田邊氏は、スマートシティを経済成長につなげることも重要な論点だと同意しました。その上で、スマートシティに利用される機能は、データ連携にも使うことができる機能であり、他の分野でも必ず応用が利くとコメントされました。想定される例として挙がったのは、サステナビリティです。ある製品の製造過程においてどれくらいのCO2排出量があったのかなど、サプライチェーンの文脈でも利用することができるのではないか、と田邊氏は述べました。さらに、あらゆる分野に応用を利かせ、経済成長に繋げるには、データの裏側にあるメタデータをどうするのか、ということを考える必要があると指摘されました。

これを受けて、デジタル経済はまさに成長の源泉だと工藤も同意しました。とりわけ成長著しいアジア諸国はグローバルからも注目されており、その中でG7である日本がリーダーシップを発揮することへの期待もあるとも述べました。そして、経済成長に繋げるには、民と官で分断されているデータを適切に連携することが重要だが、G2B/B2Gデータの連携とガバナンスに各国ともまだ苦労していると指摘。具体的なユースケースを実装し、そこでの学びをグローバルに訴求することこそ、リーダーシップなのではないかとコメントし、札幌市の挑戦に改めて期待を表明しました。

質疑応答

会場に集まったGSCA参画自治体の方々から多くの質問が寄せられ、活発な議論が行われました。

Q. 民間企業にデータを提供してもらうために考えていることを教えてください

A. データを提供する側と利用する側を一つ一つ繋げていく、という相当地道な活動がまずは必要だと考えています。また、時には、具体的な提案をセットにしてコンサルティング営業のような形で民間企業と対話をしていくことが有効かと考えています。(渋谷氏)

Q. 民間企業がなかなかデータを共有できない理由として、企業がデータを出すことにどれほどの将来価値あるのか、見積もりが出せない、ということが大きな理由としてあることを経験上学びました。この課題を打開するヒントはありますか?

A. 世界経済フォーラム第四次産業革命センターのグローバルネットワークでも、まさに仰るような課題に挑戦しています。重要なのは、事業化できそうな「共通目的」を介したマッチングだと思います。そういった企画が得意なのは、自治体や政府というよりもむしろ企業側ではないでしょうか。例えば、交通渋滞をリアルタイムで把握して緩和したいという共通目的のもと、自動車の位置情報データを持っている企業が、行政に対して、交通信号機データの共有を要請することで、官民データ連携が進むという具合です。企業のニーズをもとに進めてみる方向性はありうるところかと思います。(工藤)

Q. 札幌市のデータ取引所では実際にどのようなデータを取り扱おうと考えているのですか。

A. 例えばですが、札幌市にとって重要な政策課題でもある「雪害」に関するデータを取り扱いたいと考えています。交通機関や自動車のデータと行政のデータを掛け合わせることで、雪害の際に、配送事業者や、緊急車両・デイサービスの車両に対して最適なルートを提案することを想定しています(渋谷氏)

Q. データを提供する民間企業に対してどのようなインセンティブを与えようと考えているのでしょうか

A. データを利用する側のニーズがどこにあるのかをしっかりと考えて、一気通貫のコンサルテーションのような形でデータの活用をコーディネートすることもインセンティブになる可能性があると思います。(田邊氏)

A. 先ほどの「雪害」の例は、公共として素晴らしいですが、民間側のインセンティブとしては少し弱い可能性があります。そこで、データ連携とそのガバナンスをESG投資の指標に組み込んだりするなど、間接的なインセンティブを作っていくことも考えられるのではないでしょうか。(工藤)

おわりに

今回のセッションでは、地方自治体・政府・グローバルという3つの視点からデータ連携の促進に向けて議論をしていただきました。官民のデータ連携に向けたアイディアや、地方レベルでもグローバルレベルでも同じ課題を抱えていること、データ連携を経済成長に繋げるためのヒントなど、多くのことを学ぶことができました。札幌市のデータ取引所の実現が日本のデータ連携を進める大きな一歩になることに期待し、世界経済フォーラム第四次産業革命日本センターとしても、活動に邁進していきたいと思います。

執筆:佐山優里(世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター インターン)

企画・構成:工藤郁子(世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター プロジェクト戦略責任者)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?