No-29 不同沈下、液状化はなぜ起きるのか

前回の基礎で一般的なマンションの基礎について説明しました。

不同沈下とは、マンションの地面が沈み込むことですが、地盤沈下とも言います。

おそらく、誰でもイメージはできるはずです。

では、不同沈下はなぜ起きるのか?

主な理由

不同沈下の主な理由は次のようなことです。

建物を建てる際は、あらかじめ地質調査を行います。

土地の四隅と一定間隔に杭を打込み、土壌や強度を調べます。

その結果を基に基礎の設計を行います。

地中の状態は一様ではない

直基礎で起きる沈下について

地表が硬い場合はマンションでも直基礎で行うケースがあります。

不同沈下を理解する上でマンションの荷重の影響を知ることは重要です。

面を点で調査する調査では面全体のすべてを評価することは出来ません。

特に地中は水分を多量に含んでいます。

建物を建て始め階数が高くになるにつれ、荷重重量は大きくなります。

平均的に荷重されますが、直下の地中では荷重を受け、徐々に水分が横方向に逃げ始めます。(漬物石を乗せれば野菜の水分は抜けるのと同じです)

結果、地中の容積が小さくなり建物が沈みこみます。

含水量が均一であれば建物全体が沈みますが、差があれば、沈下に差が生じ傾くこともあります。

水を例に示したが、砂利、石、岩の堆積の状況(密度)が異なってもいる場合も同様な現象は起きます。

要はマンションの荷重によって直下の地盤の容積が変わることで建物の沈下が起きます。

このような荷重による沈下は「地盤の締固めの差」として理由になります。

杭基礎で起きる沈下について

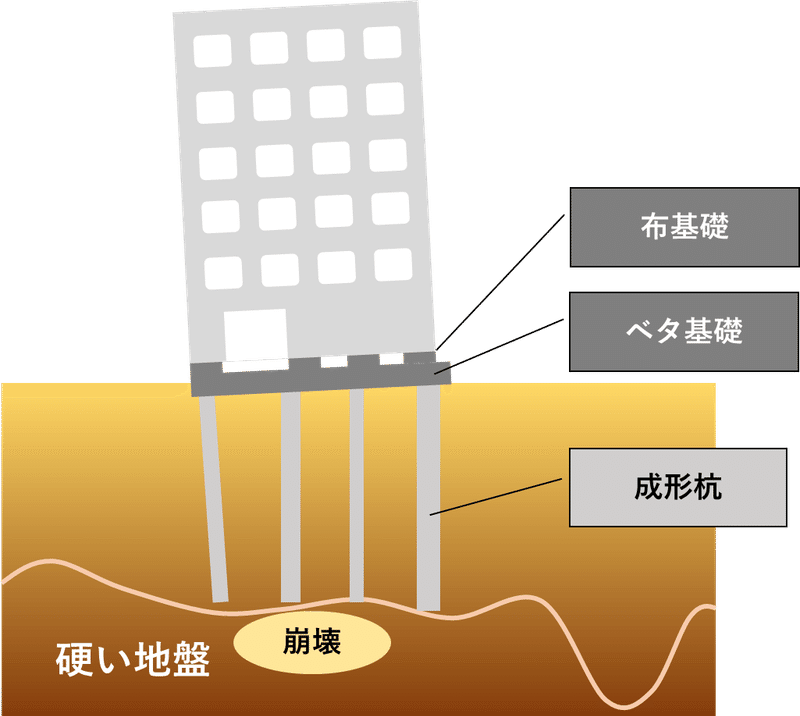

杭基礎は地中の硬い場所に杭を建てて建物の荷重を支える方法です。

過去には杭の長さが足りずに沈下が起こり社会問題になりました。

その結果、品確法の瑕疵担保が施工されたことがあります。

現在では、このようなことを故意に起こす会社は無くなりましたが、構造計算の水や予期せぬ地盤によって一部の建物には微妙な沈下が起きるケースは少なくありません。

特に竣工から長い年月の中で荷重により岩盤の状態が変化することもあります。

結果として建物のバランスが崩れ、ベタ基礎の一部が徐々に沈みこみます。

図は極端な例ですが、上階を建築していく最中にも沈下は大なり小なり起きていると考えてください。

最終的に地盤に馴染み、沈下の速度は遅くなります。

地震による影響

基礎と不同沈下の関係は理解できたと思いますが、安定した荷重バランスを失うきっかけとなる事象に地震があります。

硬い地盤を地震はダメージを与える場合や成形杭等の位置がずれる場合もあります。

もちろん、設計上は震度7でも倒壊しない耐震はありますが、地中の中の影響を正確に把握することは難しく、地震をきっかけに沈下が起きた例はたくさんあります。

あくまでも基礎と躯体は荷重バランスで成立しています。

自然災害等がそのバランスを崩すことがあると言う点は覚えておくべきです。

液状化現象

大きな地震があると必ずと言って良いほど液状化が起きた報道があります。

建物単体で切る不同沈下のメカニズムと液状化現象が起きるメカニズムは全く違います。

液状化現象による不同沈下の特徴です。

建物単体の沈下は建築面積内の地盤とのバランスの崩れにより発生しましたが、液状現象は地質そのものによって起きる点が違います。

そのため、広範囲で起きます。(地質全体で起きる)

また、地中から水が浮き上がるため、建物全体が浮き沈みをする。

液状化が起きた土地は地表面に泥が出るなどの特徴があります。

液状化のメカニズム

液状化が起きる地質は「水をたくさん含む細かな粒子で形成されている土地」です。

砂地(海砂、川砂)が多い土地や埋め立て地が代表的です。

液状化現象のメカニズムを示しました。

もともと、緩い土地に建物を建てるため液状化のリスクがあることは自治体が公開している液状化マップですることができます。

液状化の危険性が高い地域の建物を購入する時はそれなりのリスクはあると考えるべきでしょう。

建設会社も基礎に地質改善など様々な手段で液状化の発生を抑える手立ては考えているようですが、建物直下だけ対策しても土地全体で起きると抑えることはできません。

以上が不同沈下と液状化についての説明です。

試験の知識としてはこの程度で十分だと思います。

次回からマンションの長期修繕計画に記載のある19項目の設備について順次説明します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?