スクリャビンは違う

「地続きのロシア」という記事を書いたことがある。その時に感じていたことが、今回スクリャビン初期作品をまとめて聴くという機会を得て、よりはっきりしてきたと感じている。

ロシアというのは、時間軸を置き換えることで古くも新しくもある国だ。

京都もそのようなところがあるといえば、どうだろうか。

京都は世界大戦を、なんとなく回避した街なのだろうかという印象がある。

自分は生まれていなかったわけだし、何もわからない中での印象には違いない。でも、京都の人と戦争の話をすればそれは「応仁の乱」のことだったという冗談が、はたして冗談ではないことに気がつくような経験をすることは、いま京都に住んでいる中で実際にあるわけなのだ。

ロシアに話を戻そう。

例えば、農奴という古い言葉がある。

ヨーロッパではルターの登場が象徴するように、ルネサンス期が終わるころには全面的な農奴制は衰退していて、そこからが人間社会にとっての広義の「近代」であるともいわれるような市民生活が始まっていた。ところが、ロシアにおいては「農奴解放」という言葉が、19世紀半ばを過ぎてようやく出現するのである。

ヨーロッパではナポレオンの出現、ハプスブルク帝国の消滅、監視社会から社会主義、革命と経てドイツ国家の成立という中で、ウィーンとパリの二大文化都市が完全に作り替えられて、まさに今でいうところの「近代」がすでに始まっていた。その時期にロシアではようやく「農奴解放」の動きがはじまったというのだ。(余計なことかもしれないが、そのころに日本は「大政奉還」を迎えることになる。)

そして、ベートーヴェン以前とロマン派を隔てる、ハプスブルク帝国の消滅、そしてロマン派と近代(ボードレールのla modernité)を隔てる、パリとウィーンの都市改造(=ロマン派土壌の消滅)という二つの時代転換を、ロシアは体験していない。

ロシアが時代転換を迎えるのは、日露戦争、第一次大戦、そして1917年のロシア帝政の終焉である。つまりその時点まで、ヨーロッパでは失われて久しい「ロマン派までの古い世界」がロシアでは保存されていた。戦争といえば「応仁の乱」とまではいかなくても、例えば「ナポレオン戦争」だと答えるような市民生活が100年ほど続いていたと想像すれば、作曲家スクリャビンの初期作品の立ち位置と、それなくしては成立しえない「音楽の近代」が浮かび上がってくる。

何がいいたいのか。

例えば、ブラームスはシューマンの晩年と関りがあるのでロマン派と地続きなのかといえば、そうではない。彼の作品が世の中に受け入れられるのは、大改造後のウィーンにおいてであり、それらの作品の中でロマン派はノスタルジックに回想される過去のことである。ブラームスはシューマンやショパンのしたことをそのまま発展させようとはしなかったし、出来なかった。なぜなら、ロマン派は大改造前の市民生活の中でしか生まれえなかったものだということをよく知っていたから。

生誕年からはロマン派として認識されてるフランツ・リストも、ドイツ革命後にヴィルトゥオーゾとしての生活を終えてからは、ブラームスやワーグナーの同時代人としての人生を送ったのだ。

しかし、スクリャビンは違う。

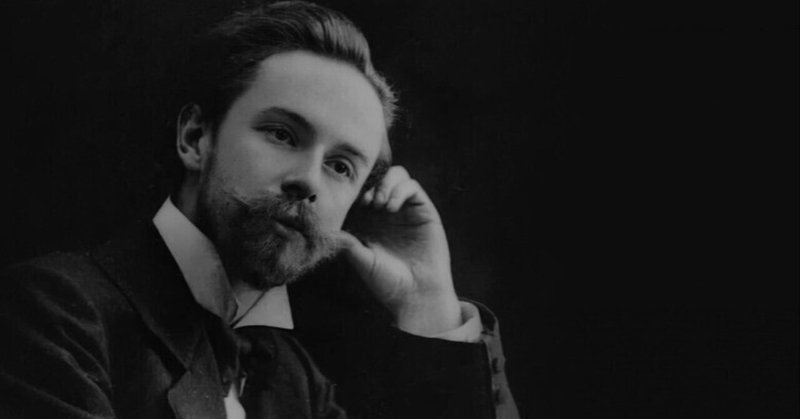

彼はロマン派の生活がいまだ残る首都に生まれた。

彼はショパンやシューマンの作品を、本気でそのまま発展させようとした。

ロマン派が作り上げた目まぐるしい音の奔流を、さらに激烈なものにした。

ショパンやシューマンに匹敵する巨大な才能の持ち主が『24の前奏曲』を書く。そのようなことがドイツでもフランスで再び起こるのは、ドビュッシーの晩年以降のことなのである。

結果として、スクリャビンが書いた練習曲集と前奏曲集は、20世紀の新古典主義のひな形となったことは疑いがない。音楽の近代は、スクリャビンを育んだ古い世界にだけ保存されていた太古の技術を継承して、はじめて成立したのである。

19世紀にまだ存在した古い世界に生まれ、20世紀を形作り、いまさらに新しい音楽として登場することになる、スクリャビンの芸術を聴く。

・・・・・

2024年5月5日&6日 19:30開演

「スクリャビン・ピアノ作品」

上野真 piano

A.スクリャビン:

24の前奏曲 op.11 (1896)

12の練習曲 op.8 (1895)

ピアノソナタ 第2番 嬰ト短調 op.19 (1897)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?