愛される者(SFショートショート)

(あらすじ)

遥かな未来。地球の探査船が、未知の惑星を訪れるが……。

私の乗った探査艦アムンゼン号は、まだ地球人が訪れた試しのない未知の惑星の軌道上に浮かんでいた。

その惑星の周囲には多数の人工衛星や宇宙ステーションが浮かんでいる。惑星の影の部分は、都市が放つ夜間照明で彩られていた。

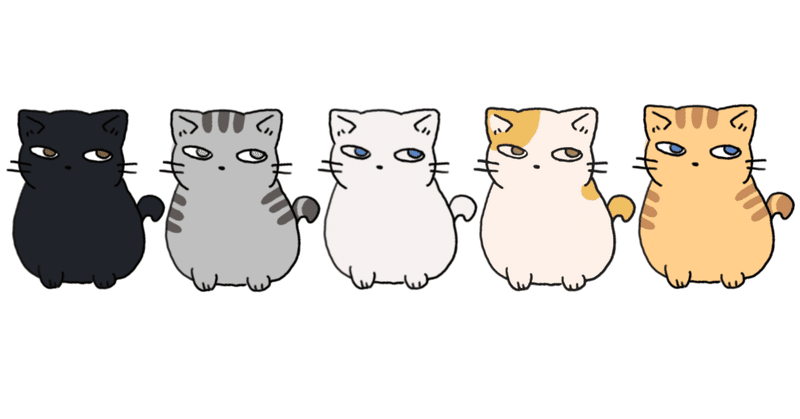

私はこの星の住人に対し、通信を試みる。やがて返信が来た。眼前のホロ・モニターにトーガのような服を着た三毛猫の姿が現れたのだ。

「私は、この惑星リグムッテの大統領のダワントです」

猫が自己紹介をした。声は高めなので多分女性だ。

一般的に女の方が男より声が高いという地球人の常識がリグムッテ人にも通用するかはわからないが。

未知の言語で話しているが、操縦室内に設置された翻訳機が瞬時に訳し、私の脳内に送り届ける。

「はじめまして。私は、この艦の艦長の伊豆田(いずた)です。すでに通信を送りましたが、我々地球人は平和を愛しており、銀河系内の他の異星人達とも、友好的に交流しています。貴星とも友好的な関係を結びたいと考えています」

「それは、我々も歓迎します。アムンゼン号の乗員のみなさんのために、ささやかな宴を催したいと考えています」

「是非とも参加させてください。ただ乗員のみなさんとおっしゃいましたが、アムンゼンには私しか人間はいないので、ロボットを残して、そちらにマイクロ・ワープで降下します。なのでそちらの都合のよい転送地点の座標を教えてくださると助かります」

「無論座標は伝えますが、そんなに大きな宇宙艦なのに、1人しか乗ってないんですね」

「操縦は人工知能が行い、メンテナンスはロボットやナノマシンが行っていますから。貴星では、あまりロボットを活用してない感じでしょうか?」

「そうですね。ロボットもいるのはいるのですけれど、もっと便利な存在がいますので。それでは座標を送信するので、こちらにワープ・アウトしてください」

私は宇宙服を着ると、転送室に向かった。現代の宇宙服は非常に軽くできているので、スムーズな移動が可能だ。

一緒に来たロボットが転送装置を起動させる。

次の瞬間、私はリグムッテ星の地上にある建物の室内に実体化していた。部屋には誰もいなかった。

転送前に遠方からの観測で調査済だったが、重力は地球とあまり変わらないので、普通に歩ける。

宇宙服内に装着された装置が、室内の空気を調べたが、地球の空気と成分がほぼ同じで、人間に害を及ぼすウィルス等は含まれていいなかった。

やがて部屋の扉が開き、フルフェイスの透明なヘルメットをかぶり、全身をすっぽり覆う防護服を着たダワントが、現れた。

見かけこそ猫だったが、人間のように立って歩いてきたのだ。ダワントを含めて二足歩行で移動する猫が、全部で3人いた。

「リグムッテ星へ、ようこそ」

3名の猫達は、両手を自分の顔の左右で広げ、じゃんけんのパーを作った。どうやらこれが、かれらの挨拶のやり方らしい。

私も同じように両手を自分の顔の左右で広げた。

「お会いできて、嬉しいです。ダワント大統領閣下。実は、私の故郷である地球には、あなたによく似た生き物がいます。猫という動物でしてね」

「それは私も、貴艦から送信された資料で確認しました。残念ながら地球の猫は我々やあなた方のように、高度な知性を持つには至らなかったようですね。奇遇ですがリグムッテにも、あなた方のようなヒトによく似た哺乳類が存在します」

「そうなんですか! 是非、見たいです。リグムッテのヒトは、逆に我々のように高度な知性を持たなかったわけですね」

「大丈夫とは思いますが、この後健康診断を行います。こちらの2名は、医師と看護師です」

大統領はそれだけ残すと室外に出た。健康診断は、順調に進んだ。当然ながら、肉体のどこにも悪いところはない。

宇宙船の乗組員は、常に健康体であるのを求められるのだ。

「念のため検査しましたが、リグムッテ人に感染する可能性のあるウィルスは持ってませんね」

猫の姿をしたドクターが、結論づける。

「無論です」

私は答えた。

「多星人との接触を想定して、常に健康でいるようにしてますので。仮に感染症にかかってたら、それが風邪程度であっても、私は来ません。代わりにロボットをよこしたでしょう」

実際過去に風邪をひいた乗組員が未知の惑星に降下して、現地の先住民にうつしてしまったケースがある。

その惑星の先住民は風邪に対する抵抗力がなく、短期間でかれらの居住地の多くの者に感染し、多数の死者が出たのであった。

「それは、良い心がけです」

猫のドクターがそう答える。

「検査の結果、伊豆田さんの健康に問題ありませんでした。この後歓迎の晩餐会がありますが、何の問題もなく出席できます」

「よかったです。この惑星の、他のみなさんとお会いできるのが楽しみです」

私は、晩餐会に出た。そこには大統領はじめ、直立歩行の猫達が勢揃いしている。

そしてそこへ料理を運んできた使用人達は猫ではなく、我々地球人によく似たヒト型の生き物だった。

私のような黄色人種もいれば、白人や黒人もいた。かれらが猫族を見る目は幸せに満ちている。

「驚かれましたかな?」

晩餐会が始まると、大統領が私に聞いた。

「びっくりしました。この様子だと少なくとも、私によく似た人型の使用人達は、高度な知性を有してはいるようですね」

「そうです。よく働いてくれますよ」

大統領は、笑顔で答える。

「ヒト族はこの惑星で兵士や警官や介護士や料理人や清掃員として、我々猫族を支えてくれます。実はリグムッテでも、最初に高度な知性を得たのはヒトでした。そして猫族の先祖をヒトのペットとして繁殖させるようになったのです。ヒトは猫族の遺伝子を操作して、高度な知性を与えました。文明が進歩し働かなくてよくなったヒトは我々を世話し、愛情を注ぐ事が人生そのものになり、彼我の立場は逆転しました。猫族が支配者となり、ヒト族が使用人となったのです」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?