【医師向け】急性冠症候群の初期対応についてまとめてみた 2020.9.13

このマガジンでは、循環器領域で皆さんの「こまった」の解決に役立つ(?)情報を、筆者の独断と偏見で勝手にまとめています。

今回は循環器救急でよく遭遇し、迅速な対応が求められる急性冠症候群の初期対応について、『急性冠症候群診療ガイドライン 2018年改訂版』(以後、ACS-GL 2018)を参考にまとめていきます。

まず最初に、ACSの定義をおさらいしましょう。

急性冠症候群(ACS)は,冠動脈粥腫(プラーク)の破綻とそれに伴う血栓形成により冠動脈の高度狭窄または閉塞をきたして急性心筋虚血を呈する病態で,不安定狭心症(UA),急性心筋梗塞(AMI),虚血による心臓突然死を包括した疾患概念である (ACS-GL 2018, p10)

まずSTEMIかどうか判断する

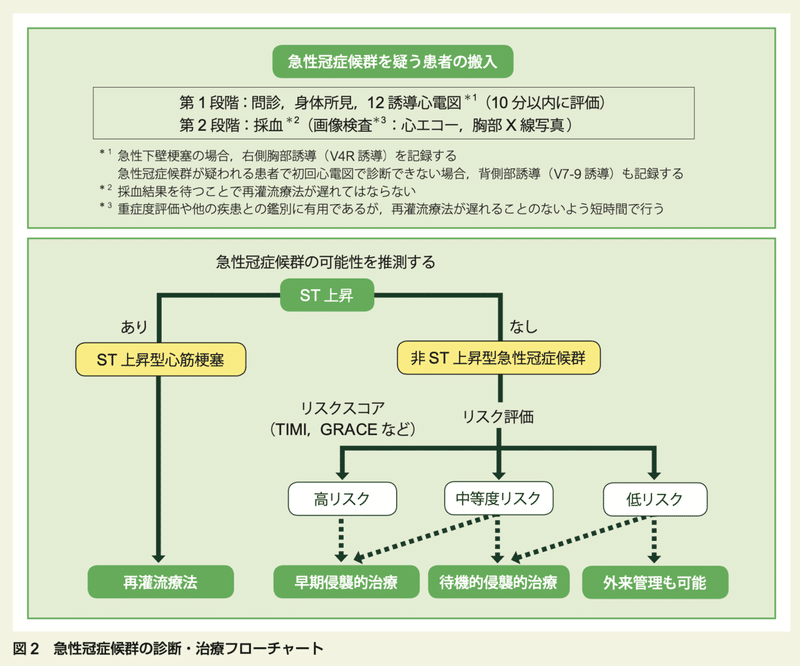

それでは、救急外来でACSにどのように対応すればよいでしょうか。ACS-GL 2018の「急性冠症候群の診断・治療フローチャート」(p18)をみていきます。

ACSを疑う患者さんが救急外来に搬送されたら、第1段階(問診、身体所見、心電図)を速やかに行います。10分以内とわざわざ記載されているくらいですので、「急ぎましょう」というメッセージが読み取れますね。

そして、もしこの時点で明らかにSTが上昇している場合、すぐに循環器内科医を呼びましょう。

採血結果を待つ必要はありません。「すぐコンサルト」です。※1

というのも、ST上昇型急性心筋梗塞(STEMI)は、早期の再灌流療法が患者さんの予後を改善させるからです。ACS-GL 2018では、STEMIの場合「発症 12 時間以内の患者に対し、できるかぎり迅速にprimary PCIを行う」がclass Ⅰで推奨されており、早期治療の必要性について以下のように記載しています。 ※2

STEMIの予後は,発症からいかに迅速に梗塞責任血管の再灌流を達成できるかに依存する. (ACS-GL 2018, p33)

ガイドラインでこれだけ早期治療が推奨されており、循環器内科医はSTEMIに対する緊急PCIの有効性を日々実感していますので、STEMIのコンサルトであればすぐ救急へかけつけます。

NSTE-ACSではあせらずリスク評価を行う

一方、ST上昇がみられない、すなわち非ST上昇型急性冠症候群(NSTE-ACS)で状態が安定している場合、STEMIほど急ぐ必要はありません。ACS-GL2018 (p17)にも以下のように記載されています。

非ST上昇型急性冠症候群(NSTE-ACS)の場合は,中等度〜高リスク症例には侵襲的治療を行うことが推奨されているが, その適切なタイミングについては明確にされていない.

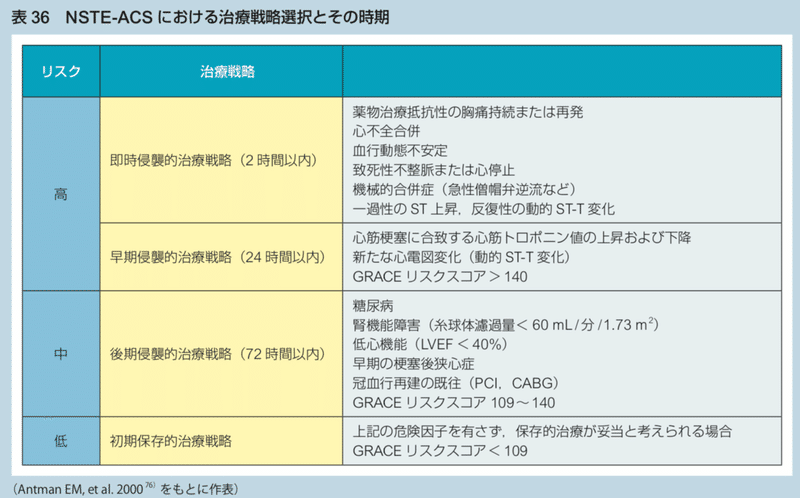

またNSTE-ACSで侵襲的治療の適応があった場合、いつ治療を行うかについて下表(ACS-GL 2018, p46)にまとめられています。

この表をみると、2時間以内に侵襲的治療を行うのは「薬物治療抵抗生の胸痛持続または再発」、「心不全合併」、「血行動態不安定」、「致死性不整脈または心停止」、「機械的合併症」、「一過性のST上昇、反復性の動的ST-T変化」がある症例としています。これらの状況は明らかに「ヤバい」ものばかりですので、言われなくても循環器内科医にコンサルトすると思います。

一方、これらの項目に該当しなければ、2時間以内という緊急対応の適応は乏しいといえますので、夜間に来院した患者さんであれば翌朝に循環器内科医に相談しても治療の時期を逸しないととれます。

この時間的な緊急度の差が、STEMIとNSTE-ACSの大きな違いです。

ということで、NSTE-ACSではあせらずに「リスク評価」をすすめていきましょう。具体的には、最初の10分で確認できなかった詳細な病歴確認や採血、心エコー検査などを行います。

リスク評価、その後の対応について

各種検査が出そろった後、リスク評価とその対応をどうするかが大事なのですが、ACS-GL 2018では各論はしっかり記載されているものの、具体的かつ簡潔にまとまった記載はあまりみられませんでした。

ACS-GL 2018の中で、皆さんにすぐ使っていただけそうなところを抜粋していきます。

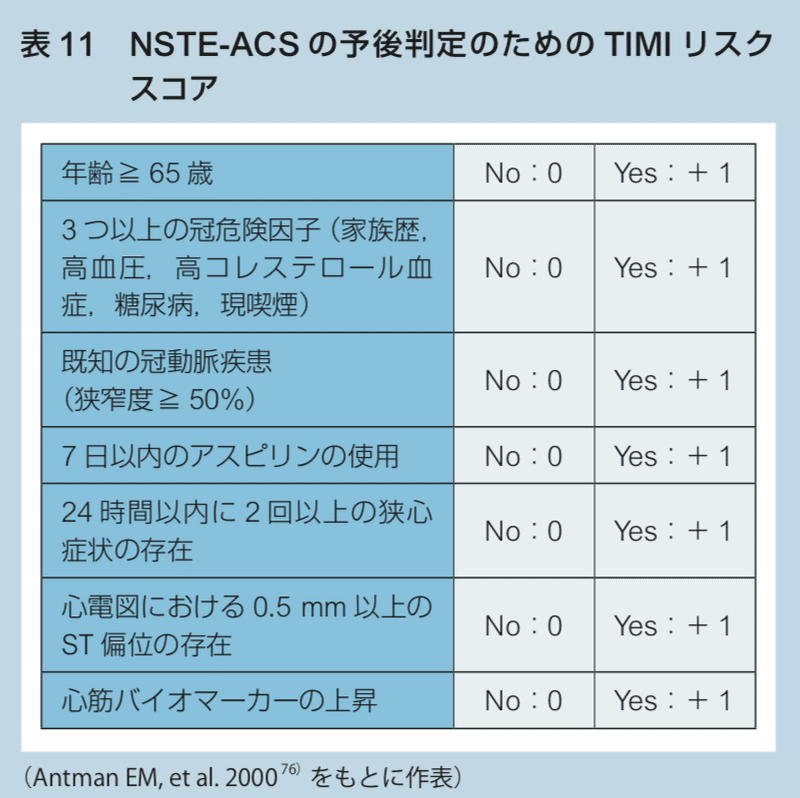

リスク評価に関しては、有用なスコアとして、「TIMIリスクスコア」が挙げられています。(ACS-GL2018, p28)。

表の項目で該当する項目が多いほど、リスクが高くなります。問診、採血、心電図の所見だけで点数がつけられますので、救急の現場で使いやすいと思います。

リスク評価後の対応については、ACS-GL2018に記載されている文章を引用します。(p30)

初期診断時にリスクが高いと判断された場合は,冠動脈疾患集中治療室(CCU)での管理が必須であり,中等度リスク例も高リスク例に準じた管理が求められる.低リスク例は外来管理も可能である.ただし,初診時の一時点のみの評価では高リスク例を見逃す可能性があるため,経時的に症状や心電図所見,心筋バイオマーカーを評価してリスク層別を行い,再評価でリスクが高くなっている場合には治療戦略の変更を考慮する。

ここでも具体的な内容までは書かれていませんので、患者さんのリスクや背景、医療機関の体制などをもとに、経過観察入院や循環器専門医が常駐する施設への転送など、状況に応じた対応を行いましょうということだと思います。

リスクスコアについての詳細は、「NSTE-ACSのリスクスコアについてまとめてみた」を参照してください。

迷うときはコンサルトしよう

実際の現場ではどう対応すべきか、悩ましい症例に遭遇することは非常に多いと思います。

「ACSではない!」と自信をもって言えないときは、遠慮せず循環器内科医にコンサルトするのが良いでしょう。場合によっては、自宅待機の循環器内科医を呼ばなければいけなかったり、他院へ紹介しなければいけないかもしれません。

しかし、ACSを見落とした場合、患者さんにとって最悪の結果を招くこともありますので、わからないときはオーバー・トリアージの観点で対応することが望ましいです。ACS-GL 2018, p43にも以下のように記載されています。

患者を一定時間救急室(ER)に留まらせる,または入院の閾値を低くして入院させ,症状 , 心電図所見 , 心筋バイオマーカーの経時的変化を観察することが重要である

以上、ACSの初期対応についてのまとめでした。

今回はリスク評価、対応についてあまり踏み込んだ内容が書けませんでしたので、今後各論について別のnoteで書いていこうと思います。

このまとめが、少しでも皆さんの日常診療のサポートになれば、嬉しいです。

今後の励みになりますので、スキ、フォロー、サポートをよろしくお願いします。

注釈

※1:厳密には、発症から経過した時間によって緊急性が変わります。PCIの推奨度は、発症から12〜24時間経過している場合、臨床的or心電図で持続する虚血がみられる場合でclass Ⅱa、虚血がみられず症状が消失している場合はclass Ⅱbになります。

※2:血栓溶解療法を先行させることなく、再灌流療法として当初から PCI を選択することを「primary PCI」と言います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?