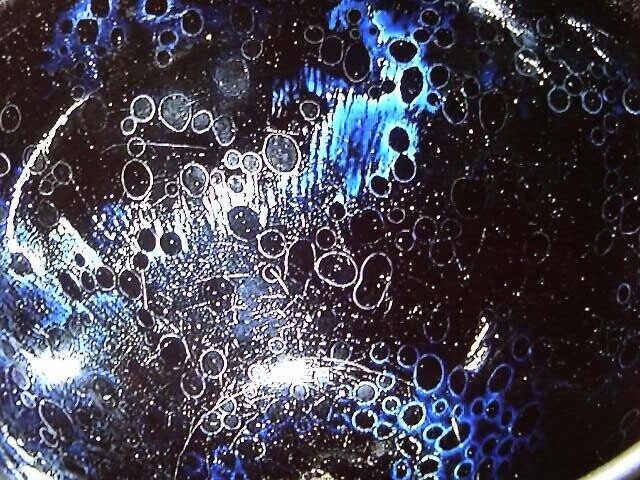

ミクロコスモス ~曜変天目茶碗~

胸の内に巣食う寂しさを絞り出せば、それで懐かしい人に絵手紙を描けそうな気がした。

でも宛先が分からないから途方に暮れている。

こんな夜は、香を焚きながら焼き物の図録を見て、心を落ち着かせることにしている。

曜変(窯変)天目茶碗は東京の静嘉堂文庫所蔵のものを何度か見たことがある。

行くたびにため息が出た。

また妖術にやられた、と思う。

大阪の藤田美術館所蔵の器が国宝三点の中でも際立って優れていることは、写真集などで見て知っていた。

いずれ斑鳩の法隆寺へ行った折、機会があれば藤田美術館まで出向き、その時はじっくり鑑賞したい。

さて、上の静嘉堂文庫所蔵の器である。

大きさは小振りの茶碗ほどであり、厚みもない。

もちろん手に取ることは叶わないが、視覚的な美しさがすべて重量に換算され、掌に受けるとずしりと響くような重さの錯覚を全身で感じ取れるような、得も言われぬ感動がある。

この感動は全身的であり、生命的であり、その一瞬の歓喜は絶対的である。

全体の藍の色調の中に含まれた瑠璃色の奥深さは鮮明で、背筋を戦慄に似たものが走る。

たじろがずに凝視し続けると、次第に造形が消え去り、色彩の乱調と文様の偶然性だけが浮き上がる。

すると己の存在の虚無の投影を見るような、揺らいだ心象になる。

強い感動に裏打ちされた美と対峙すると、感想もこのように漠然とした観念的なものになってしまう。

これは寂廖の感が深まり、人生のその寂廖を噛みしめている仄かな主情でもある。

この器がどこで焼かれたかは判明している。

中国の焼き物といえば景徳鎮があまりにも有名だが、曜変天目はその南方の福建省、建窯で作られた。

その建窯でわずかな数が生まれ、そして忽然と消えた。

陶工や好事家、時の権力者などには受け入れられなかったと考えられる。

ところが、漆黒の中に浮遊する、まるでアメーバのような斑紋に、日本人は「美」を見い出した。

中国に、その欠片がわずかしか残存していないのは、大陸という茫漠とした風土には、その文様を「美」として捉える意識が芽生えなかったからなのではないか。

南宋の時代だから、日本は平安末期である。

日本が古代から中世の幕を開く鎌倉時代へと向かう時期でもある。

日宋貿易や、また留学僧が持ち帰った器は、禅宗の到来、そして萌芽とともに、日本人の美意識の枠内に新たなアイテムを開陳した。

天目は、日本の留学僧の多くが目指した、禅宗の聖地である浙江省の天目山に由来する。

その釉薬が、鉄分が含有されている「黒色釉」の天目釉である。

天目とは器の形を指すこともあるが、ここでは黒色釉の特徴を優位に置きたい。

「曜変天目茶碗」で検索すれば、多数のサイトでもっと詳しく解説しているだろうから、これ以上、余計なことは書かない。

それでも少しだけ添えたい。

信長が必ず身近に置き、時には懐に入れ、それこそ「肌身離さず」といったほどに溺愛した一椀があった。

足利義政から伝えられた、当代一番の、稀に見る名品だったという。

信長とともに紅蓮の炎に包まれ、本能寺で焼失してしまったのは惜しい。

稀代の幻の一品だったはずである。

もちろん現存していれば、曜変天目茶碗として4番目の国宝になっていることは言を俟たない。

不動産と違い、動産は伝世、流転する。

滅びの美学という表現は、消滅したこの器には当て嵌らないかも知れないが、それでも漆黒の肌に、一体どのような文様が浮かび上がっていたかを想像する時、美の儚さの本質が視える。

黒の釉薬の上に大小の星が浮かび、光線の具合によっては瑠璃色、または玉虫色の光彩を放つ妖器。

派手といえば、これほど派手な碗はない外道の陶器である。

茶道に於いては、最小で二畳台目の茶室で使われることもある。

すると、障子によって間接光となった外からの光が淡く中和され、色彩の光沢は器の中で柔らかく沈むはずだ。

よって星紋は、より落ち着いたものになる。

自然光の下で色彩の大胆な変化を見せた茶碗が、屋内では気品を帯びた穏やかな表情に落ち着く。

窯変ではなく、曜変と呼ばれる所以である。

曜変茶碗を使用した手前が、庶民ではなく、時の将軍や公家、大名、あるいは高僧などに限定されて点てられたことも頷ける。

以下は、すばる望遠鏡が捉えた宇宙を画像処理したもの。

曜変天目茶碗を手に取ることの叶わない私は、図録を見ながら宇宙を想像する。

ビッグバンの1秒後に電子や陽子などの素粒子、そして3分後には水素やヘリウムなどの原子核が生まれた。

ハッブルが組み立てた仮説が、現在では定説になっている。

宇宙の膨脹によって、138億年前のビッグバン理論が確立された。

こうして比較すると、宇宙と、そして掌に乗るサイズの曜変天目とが、相似を超越した同一の世界であり、同一空間でもあるという事実に考えが及ぶ。

天の川銀河の恒星は1千億個。

しかし輝くためのエネルギーである水素を使い切ると、恒星は死を迎える。

人類が知るところでは、赤色超巨星となったペテルギウスが最期の残光を放ち、いま消滅しようとしている。

誕生があれば消滅がある。

膨脹があれば、必ず収縮がある。

138億年前のビッグバンがすべての始まりではなく、人知の及ばぬ無限の時間軸の中で、実は何度もその繰り返しが行われているのではないか。

我々人類は今、何度目かの膨脹の途上に存在しているのかも知れない。

香が尽きた。

宮沢賢治の言葉を記して終わりにする。

かがやく宇宙の微塵となりて無方の空にちらばう 賢治

懐かしい人は、宇宙のどこかでまた誕生しているはずと信じている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?