『大失敗』第二号の感想+病者の自己解剖

若干の尿意と、空を蒼く染める夜明けの光に、私は目覚めた。それは四時ごろで、私はまだ眠っていたかった。だが寝入ることもできず、中途半端に醒めた身体をただただ横たわらせていた。そんなふうにしていつの間にか一時間がすぎたので、一度トイレに行くことにした。そうすれば再び寝られるだろうと見込んでのことだった。だがそうはいかず、身体を再びベッドと布団の間に差し込んだとき、私はすっかり目が覚めていた。起きるほかなかった。しかし若干の眠気があるのも事実で、それで私は久しぶりにコーヒーを飲もうと決めた。コーヒーの習慣のない私は、それでコーヒーとちょっとした朝食を買いにコンビニに行くことにした。右足の小指の数年前から治癒と再発を繰り返している水虫の水ぶくれを気にしつつ、私は階段を降りていった。

***

太平洋戦争に関するドキュメンタリーを観ながら朝食を終え、かつて読んだ論考「象徴詩的身体に抗して――ジュリエット物語、あるいは思考のレッスン――」について思い返した。そういえばあの雑誌のまだ読んでない部分がある。私は同人雑誌『大失敗』の第二号を積まれた本の塔から抜き取って、ベッドの上で読み始めることにした。

「黎明に生まれ合わせ、御身たち、天地創造の恵みをありあまるほどに享けた寵児たち、万物の尾根、曙光に染まる稜線。花ひらく神性より飛ぶ花粉、光を自在に伝える継ぎ手、廓であり階であり王座であり、生きとし生けるものから成る部屋部屋であり、歓喜から成る盾であり、恍惚の嵐の渦であり、そしていきなり、一個に立ち戻って、鏡。流れ出たおのれの美をおのれの顔の内へまた吸い納める」

『大失敗』第二号のなかの、小説「わたしの部屋のなかで」のなかの、主人公の書いただろう「叔父についてのメモ書き」のなかの、叔父が主人公に朗読したリルケの書いた『ドゥイノの悲歌』の引用の一節である(私はなぜ前回ここで集中力が切れたのだろう)。私は読み進め、そして読み終えた。

さてまずは歯を磨こう(あまりよくない習慣だとは分かっているが、私は食後、すこし時間をおいてから歯を磨く。さきほどまで食事を味わっていた口が、次の瞬間にはブラシをつっこまれ清掃されている口になることが気持ち悪いからだ。それに私は歯磨きの際、常にひどい嘔吐感に悩まされるので、それに対する覚悟も要るのである)。

『大失敗』第二号の感想

を書こう、というのが本noteの主旨である。

たしか誰かが「『大失敗』二号の感想をお待ちしてます」と呟いていたはずだし(今調べて本誌と照らし合わせてみたところ、巻頭言を書いたしげのかいり氏本人の言だったことに今更ながら気づいた)、余計なお世話ということにはならないだろう。それを除いても「からだ――身体・文体・国体」というテーマに私は強く惹かれていて、それゆえ感想を書くことが禁じられていたとしても「からだ」について語るなかでなんらかの形で感想を書くことになったに違いない・・・・・・。

***

袴田渥美の「象徴詩的身体に抗して――ジュリエット物語、あるいは思考のレッスン――」は昨年のちょうど今頃に書かれた「加速主義と日本的身体――柄谷行人から出発して」を承けて書かれたものである。

https://daisippai.hatenablog.com/entry/2019/06/14/200000

「日本的身体」とは何だろうか? それは武道的茶道的○○道的な稽古と型の身体だろうか? それとも「舞踏」的な身をよじる身体だろうか? もしもそんな期待をして読むなら肩透かしをくらうだろう。「日本的身体」とはそうした身体でなく、日本の言論の体質について言った言葉だからだ。

加速主義が仮にラディカルな思想だとしても、それは「ラディカルなもの」として紹介されるがゆえに、この凝り固まった身体を粉砕するような破壊力は持ち得ない。「日本的身体」は、エスニック料理を楽しむ品のいい消費者として、あらゆる思想を「現代思想」として美味しく調理して食べている。

――「加速主義と日本的身体――柄谷行人から出発して」

袴田氏の論考はこれと同型の問題を、消費されている当の「ラディカルなもの」の側について考える。つまり、彼らは自らを「ラディカルなもの」として「ラディカルなもの」を追い求めるが、結局は「美味しく調理して食べている」にすぎないのではないか。人間的なものを乗り越えようとして、結局人間的な身体を補強しているにすぎないのではないか。

もっとも氏は加速主義、というよりニック・ランドについてはそのレトリック上の問題を指摘するだけで済ましてしまい、早々に筆を澁澤龍彦、由良君美、種村季弘の三者の問題にうつしてしまう。そしてここで「象徴詩的身体」という語が使われはじめるのである。短く言えばこういうことだ。彼らは「無意識」的なもの、「神秘」的なものを追い求めながら、結局はヘルマフロディトス、アンドロギュヌス的な「象徴詩的身体」をつかまされただけにすぎないのではないか。

私はここで母について、なんら象徴的な意味でのそれでなく実際の自分の母親について思い出した。そもそも両親はとあるマイナーなキリスト教系新興宗教(ヒッピー色と原理主義的色彩をあわせもつ)で出会い結婚したのであるが、あるとき私は母にその入信の理由をたずねたことがある。すると母は「形のないもの」を求めていたから、と答えた。物質的な「形のあるもの」でない、愛のように「形のないもの」、それこそが重要であると言うのだった。

さて、母はこうした情熱をいまだ備えており、それゆえ好奇心ゆたかに暮らしている。それで何を手に入れたか。宇宙と宇宙人についての奇説と歴史と陰謀についての様々な新説、自然と医療についての様々な見解、反ワクチン、オーガニック、UFO、前世。・・・・・・私はもしかしたらこうしたものに対して不当に低い評価を与えているのかもしれない。だが、こう言いたくなる。

母は「形のないもの」を追い求めて「へんてこな形のガラクタ」をつかまされたにすぎないのではないか。

そういうわけで、私は袴田氏の問題意識に大いに共感したのであった。というのも私自身「形のないもの」を求めて「へんてこな形のガタクラ」を積み上げているにすぎないのではないかと自問することがあるからだ。単に母とはすこし趣味が異なるにすぎないのではないか。

袴田氏の論考に戻ると、氏はその後サドの小説『ジュリエット物語又は悪徳の栄え』の一節の読解にうつる。それはジュリエットの奇妙に破綻した長口上である。そこに氏は「象徴詩的身体」の内破を見出すのである。

物語はジュリエットが様々な「悪徳」の教師たちの教えをうけることで進行してゆく。それは「悪徳」の「ビルドゥングス・ロマン」、「裏返しの教養小説」である。しかし袴田氏はそうした従来の読みに抗し、ジュリエットの長口上に教師たちの授ける相互に矛盾した様々な言説を同時に引き受けることで生まれた「引き裂かれた語り」を見る。そしてこの「痙攣」「引き裂かれた身体」に「袋小路の出口」を見るのである。

しかしこれは「出口」なのだろうか。単に袋小路の「行き止まり」にすぎないのではないか。いや、そもそも「出口」を夢見るべきでなく、それゆえこの「行き止まり」に頭を打ち付けることこそ「批評」なのだろうか。

もっと言うなら、ジュリエットのこの身体はむしろむきだしの「日本的身体」そのものなのではないか。「ビルドゥングス・ロマン」になりそこない「引き裂かれた語り」を語る彼女の身体は、「思想的座標軸」がないために「思想史」を形成することができず「雑居的無秩序性」を露呈する「日本の思想」(丸山真男)のありようそのものではないか。

私は彼女の「痙攣」を戦前の軍人や官僚がそれぞれの戦略でそれぞれに独断専行するさまと関連づけたい。野村吉三郎は対米交渉の果てに日米諒解案にこぎつける(一九四一年四月十六日)。しかしその三日前には松岡洋右がユーラシア枢軸(「日独伊ソ四国同盟構想」)を目論んで日ソ中立条約を調印しているのだ。「気でも狂ったのではないかと考えて」日本を見つめることになるだろう。歴史上の「国体」は引き裂くまでもなく致命的に引き裂かれている。

だがこのような語りはフェアでないかもしれない。私は単に「戦後」につかりきっているので、それゆえ何かを「戦前」と結びつけることでその価値を貶めた気になっているだけかもしれない。むしろこの戦前の無軌道こそ真に「批評」的なのではないか。さまざまな教師から「近代」を教わり、その相互に矛盾する命題を雑居させ、最終的に「革命的主人」(ピエール・クロソフスキー)ならぬ「革命的宗主国」として「大東亜戦争」「太平洋戦争」を戦い「敗戦」を迎えるこの「大失敗」こそが真に「批評」的なのではないか。この意味で、われわれは「健康」に奉仕する「失敗学」として「敗戦」を読み解くのでなく、きわめて「批評」的な「大失敗」として「敗戦」を読み直すべきなのかもしれない・・・・・・。

しかしこの読み直しを敢行するには私はあまりに力不足である。そして仮にそう読み得たとしてもこの「大失敗」は果たして「出口」と言えるのか?それはあまりに血にぬれている・・・・・・。

***

だが以上の感想は実は単に身体を引き裂かれることに対する、身体的な、あまりに身体的な拒否反応に由来するにすぎないのではないか。おそらくその通りである。単に私は「こわい」のだ。引き裂かれること、血を流すことが。そして、私にとって身体の切実性とはこのように怪我や病におびやかされるものとしてある。引き裂かれることに怯えながら日々引き裂かれる身体、「わたしたちは崩壊そのものとしてある」。

てらまえあんじ氏の「〈老い〉について 眠れぬ夜をやり過ごすための夜伽」はまさにそうした身体、老いつつあり崩壊しつつある身体について論じたエッセイである。

だがこの「エッセイ」――当人もエッセイと呼ぶべきか迷っているようだが――について要約することは野暮だろうし、論評することもむずかしいだろう。そもそも評すべき論をどうやって摘出したらよいのか。だから私はこのテクストにただ「添い寝」することにしたい。というより「添い寝ず」、「添い不眠」と言った方が正しいかもしれないが・・・・・・。

氏が実際にどれだけの「眠れぬ夜」をすごしたのかは知らないが、私は多くの夜をそうして過ごした。というより現在も眠りにつく前「眠れぬ夜」を若干通過するはめになっている。だが今はだいぶマシで、一時期は本当に眠れなかった。というより寝たくなかった。なぜなら・・・・・・寝たら「明日」になってしまうではないか!

昔、兄がベッドの脇に隠れて(腰ほどの高さのあるベッドで、しゃがめば横になっている人の視線からは隠れるのだ)、私がまどろんできたところを見計らって布団の地平線の下から「バア」と顔を出しておどろかせてきたことがあった。子供時代のなつかしい記憶である。ちょうどそれと同じように、一度寝てしまうと次の瞬間には「バア」と「明日」が顔を出すのである。

苦労して寝入ったと思ったら気づくと「明日」がそこにいて眠りから早々に叩き出される。これはきわめて不当なことだ。どうせ起きなくてはならないのなら、なぜ寝なくてはならないのか。このことをはじめから理解してしまうと頑張って寝ようとすることが本当に馬鹿馬鹿しくなる。あの手この手で眠りの女神にとりいって、やっと彼女のベールの内に入るも束の間、ベルが鳴り「さあ出番ですよ」と引きずり出される。それで、私は眠れぬ夜には眠ろうとすることが馬鹿馬鹿しくなって、しばしばベッドから這い出て一晩中起きていることに決めたのだった。

とすると、この不眠の原因はこの生来の寝つきの悪さにあるのだ。もしも眠ることが目を閉じるように簡単なことだったとしたら、馬鹿馬鹿しく思う暇もなく自分をすぐさま眠りに叩き入れることができただろう。

これは眠ることが「もったいない」というような話ではない。どうせ起きていたとて「何もやることはない」のだ。どうせ読書するほど頭がまわっていないのだから、インターネットを不毛に漂流するくらいのことしかできないに決まっている。

一日は、とうに日が暮れ老いている。今から何か生産的な仕事に着手することは不可能だ。もう「何もやることはない」のだ。そう、「眠る」こと以外。

しかし、「眠る」という行は、おそろしく「何もやることはない」行である。私は多くの「眠れぬ夜」をすごしたとはいえ、それでも数千の夜を眠ってすごしたはずである。だがそれでもいまだに眠ることのコツをつかんでいない。なぜなら、横になっている状態から眠っている状態への移行がどのように行われたか私は毎回記憶することができず、それゆえ「寝付く」とはどのようにやればよいのか決して習得しえないからだ。眠りは死のようなものでそれ自体を経験することは誰にもできない(私は他人になって眠ったことがないので確かなことは言えないが・・・・・・)。

逆に「死は眠りのようなものでそれ自体を経験することは誰にもできない」と言うことも可能だろう。そういえばニーチェの永劫回帰とは、このような意味での眠り=経験不可能として死を捉えることではなかろうか。

まったく同じ内容の生がただただ繰り返される、実際にはこのこと自体はどうでもよい話だ。なぜなら私はそれぞれの「まったく同じ内容の生」を比較する視点に立つことができず、それゆえこの事態に絶望することも退屈することもできないからだ。逆に言えば「まったく同じでない内容の生」を繰り返すことが可能であったとしても、かつての生を思い起こすことができないならば、実質的には「一回かぎりの生」をそれぞれ生きるほかない。人が現代知識チートの異世界ハーレム主人公に転生することができても、もしも以前の生の記憶との連続性がないならば、異世界ハーレム主人公として生まれたことそれ自体を幸福だと思うことはできないだろう・・・・・・とライプニッツもたしかどこかで言っている。

ニーチェの永劫回帰は、おそらく繰り返される生の内容がまったく同じかどうかを問題とするものではないだろう。むしろ死というものから一切の幻想を剝ぎ取るための思想ではないだろうか。なるほど、確かに近代人はもはや死後の彼岸に幻想を抱かないかもしれない。「死んだら終わりさ」とうそぶきさえするだろう。だがこの「死んだら終わり」という考え自体が新たな幻想、新たな彼岸なのである。何はともあれ死んでしまえば全ては終わるのだ、と、まるで安らかな眠りのように死を思い描くことはそれ自体根拠のない彼岸信仰にすぎない。それゆえニーチェの永劫回帰は近代人に死という無に希望を託すことも許さない。それは生と生の間の眠り=経験不可能であって、苦労して生き老い病んで死んだところを再び新たな生に叩き起こすのである。

・・・・・・ということを、いつかの眠れぬ夜に考えたものだ。そしてこのように思考を巡らせば巡らせるほど、いよいよ眠りは遠ざかる。

あらゆる思考は眠りを妨げるのだろう。「眠る」という行は、「何をやればいいのか分からない」という意味で「何もやることはない」行である以上に、「何もやることはない」を引き受けるという意味で「何もやることはない」行なのだろう。ただ待つこと、何もしないで、眠りが来るのを待つこと。眠りのために必要なのは、きっとただそれだけなのだ。

そう心に決めて、雑念を排して、ただ待とうとするとき、「呼吸」という行が自分の行として意識されてくる。私は何もしないでいなくてはならないが、しかし呼吸はしつづけていなくてはならない。この半意志的行為が、眠れぬ夜には煩わしい意志的行為として意識されるようになるのである。

呼吸とは何だろうか? 人は呼吸することを忘れたら数分で死んでしまう。鼻と口をふさげば人は簡単に死ぬ。どんな武器も毒薬も必要ないのである。そう考えると、死とはおそろしく身近である。

呼吸とはそのおそろしく身近な死をそのつどそのつど先送りにする行為である。ちょっとだけ、ちょっとだけ、死を前に押しやる。死の手ごたえを感じる。

いや、これはおそらく呼吸だけではないのだ。食事も排泄も、そのつどそのつど死を先送りにする行為なのだ。息苦しさや空腹、便意は、生の実感である以上に死の手ごたえなのだ。

生のうちに内在している微細で夥しい死。ひとは死につつ生きている。つねに、すでに起こっている杳々たる「残酷なまでに具体的な事態」を〈老い〉として生きること、それこそ丹生谷の呈示する身体性である。

こうして私は生きている。死につつ生きているのである。

***

眠れぬ夜のうちに、私は天井をみる、カーテンをみる、窓の外をみる。裸の眼でみる夜の屋内はどこか不気味で、あちらこちらから人の顔のようなものがうっすらみえたりする。夜の街の物音が、通りを走るトラックの轟音が、人の声が、一体何の音なのか見当のつかない何らかの破裂音が、風の音、鳥の声が聴こえてくる。

「不気味なもの」たちがあなたの部屋の四隅に棲み着いている。

この一文で、左藤青氏の論考、「建築は「不気味」たりうるか? ――《新国立競技場》をめぐる建築的強度」は幕を閉じる。

さて、しかしこの論考はさしあたり私のほとんど小児的な恐怖症とは関係ないだろう。関係があるとしても数軒となりくらいの関係性であろう。

この「不気味なもの」を主題にする論考が第一に問題にするのは「新国立競技場」をめぐる騒動であり、そしてその背景にある「〈建築家〉の死」という事態である。

現代、建築プロジェクトをめぐる決定プロセスの多層化は、「いくら決定を重ねても最終的『決定』に到達できない」という、カフカの『城』を想起させる状況を生み出した。そこには従来型の建築家の「決定権」はもはや及ばない。〔中略〕

この状況は大文字の〈建築家〉の不在と言いうるだろうが、それはいわゆる「作者の死」と同等の出来事であって、ルネサンス以降――建築が或る建築家の固有名とともに語られることになって以来――「作者」として振る舞ってきた建築家、そして同時に普遍的な思想家としての〈建築家〉が死んだということなのだ。

これこそ、国際コンペで一度は採用されたザハ案がとりさげられ、最終的に隈研吾が新国立競技場の設計を引き受けることになった騒動の背後にある事態である。

氏は隈研吾の〈建築家〉の死を引き受けた建築論、『負ける建築』や『自然な建築』を参照し、また同時に「森林ジャーナリスト」田中淳夫の批判について言及する。

https://newspicks.com/news/4554390/body/

そして相矛盾する二つのことを指摘する。

1:隈は「自然な建築」を徹底できなかった。《新国立競技場》はまさに見かけ上木材を用いているだけの、ということはつまり「国民の皆様」の心を慰撫するだけの、キッチュな表象に過ぎない(それはRADWINPSの"HINO MARU"に似ている)。《新国立競技場》において、木は「装飾」であり、「意匠」に過ぎず、あくまで「和を感じさせる」以上のものではない。隈は「多様な表面のお化粧」として木を用いているだけに過ぎない「易しい建築」を批判するが、まさに隈の建築こそがそれである。

2:隈は「自然な建築」を徹底することができた。隈は自然を「関係」であり「接続」であるという。それに従うとすれば、隈は隈自身の〈建築家〉としての立場を放棄し、「負け」を徹底し、理念を捨てることで「接続」し、キッチュな表象を「自然」な仕方で「生産」したのである。それは「切断」ではなく「関係」を志向するという意味では「自然な建築」にほかならない。《新国立競技場》は、それでもやはり「コミュニティ・デザイン」であり、周辺環境と関係を結ぶ一個の「場所」なのだ。

だが、隈の建築の是非自体はこの論考の主題ではない。左藤氏が主題にすえるのはあくまでも「建築」における「不気味なもの unheimlichkeit」なのである。

このあと氏は、ハイデガーとフロイトを援用し、空間的、時間的に必然的に発生する「異質物の共存」に、「建築の欲望」を逸れてゆく「不気味なもの」を見る。この議論はきわめて興味深いものである。

しかし「不気味なもの」とは実際のところ何だろうか? 「実際のところ」? この言葉づかいがすでに間違っているのかもしれない。いずれにしても、この問題について私も数軒となりから――眠れぬ夜の居心地の悪いベッドの上から――考えてみよう。カーテンのしわが、人間の顔のように見える。これは実際不気味である。おそらく、これは顔でなければ、ここまで不気味でないだろう。非人間を人間に見まがうこと、これが不気味なのだ。フロイトが「不気味なもの」で論及したホフマンの『砂男』も、このからくりを用いた小説だった。

この「人間の顔のように見える」ものは、「人間の顔ではない」ことにおいて見られるものでなければならない。カーテンのしわは人間の顔でなく、人形は人間でない。その異形の表情において「不気味なもの」は発現するのである。

ところがベッドの上に貼り付いている私には窓の脇に垂れ下がった人影が本当に人間ではないのかを確かめることができない。だから実際には私には「人間の顔ではないものが人間の顔のように見える」ように見えるだけにすぎない。人間の顔のように見えるものが人間の顔ではないもののようにも見えるにすぎないのである。そして実際に起き上って確かめにいったとして、「さっきまで見ていたもの」がまだそこにいる保証はどこにあるのか。

確認しに行ったらもうそこにはない。部屋の一角に敢然歩を移したら、すでに幽霊たちは残りの三隅にたむろしている。まるであの条里制式にならべられた黒い正方形の錯視、どの辻にも黒い影がみえるがしっかりと一つの辻を見つめるとなにもないあの錯視(ヘルマン格子錯視)のように、眼鏡をかけてしっかり確かめると何の変哲もないカーテンのしわにすぎないのだ。

街を歩いていると、路地裏に人が倒れているのが見える。十数歩すすんでから、「あっ」と思って引き返してみると、そこにはもう誰もいない。実際のところ何だったのか? 分からない。夜、ベッドの上で思い返してみても分からない。数軒となりから、何かの物音がひびいてくる・・・・・・。

***

しかし私はあまりにも病的な、青白い身体から語りすぎてしまったのではないか。引き裂かれた身体、崩壊してゆく身体、幻視する身体・・・・・・健全な身体はこの『大失敗』に登場しないのか? そう思われる方もいるだろう。

安心してほしい、健全な身体も登場するのである。健全な精神を宿らしめているかは別として・・・・・・。

赤井浩太氏の論考、「スポーティング・ボディ試論」はスポーツ選手の「健全な身体」、「近代的身体」について、小説『龍時01-02』と、K-1の武尊を通して論じたものである。氏がここで問題にするのは「スポーツする身体」、「スポーティング・ボディ」の二面性である。

今福龍太の言葉を借りて言えば、そこには記述された「脱文化的なルール」や「市場原理」に適合しようとする「de-scribe」的な身体と、ある固有の「環境」や「情動」が刻み込まれている「in-scribe」的な身体という二面性がある。すなわち「スポーツする身体」とは、商品であり、文化でもある、グローバルであり、ローカルでもある、個人主義的であり、共同体主義的でもあるのであるのだ。

さて、論考は武尊の夢、パンクラチオン、「遊びとしての殺し合い」、「資本と共同体によって守られた「夢の国」」を破壊する「残酷な夢」に盛大にエールを送るところで終わる。

現代スポーツのド真ん中に徒花のごとく咲いた、この荒唐無稽な想像力を肯定できなくて何が「批評」だろうか。おれはアイドルの仮面をつけた武尊の孤独な戦いを嗤う気など毛頭ない。むしろはげしく声援を送る、ひとりの勝手な野次馬である。

私はこの「野次馬」の声援を聞いて、一つのことに気づいた。それは「スポーツする身体」の二面性を成り立たせる重要な存在、「観客」の存在である。それは誰かが「する」スポーツを、「見る」スポーツとして楽しむ存在である。この観客の存在があってこそ、選手は値踏みされもするだろうし共同体主義的な物語を付与されもするのである。

ここで私は、かつてはじめて「舞踏」をみたときの自分の抱いた感想を思い出した。

そもそも私は「単体でそれだけを観る舞踏」というものを想像したことがなかった。私がはじめて踊りというものに接したのは小学校でやらされたソーラン節で、それはクラスメイトと一丸になって踊り一体感を高めるためのものだった。踊りとは普通に考えたら「する」ものであって「見る」ものではなかったのだ。

これは多くの人にとってもそうだろう。たとえば「舞踏」と聞けば、大抵の人はすぐ「舞踏会」という単語を思い浮かべるはずだ。そして「演奏会」が他人の演奏を「見る」ものであるのに対して、「舞踏会」は参加者がそれぞれ誰かと踊りを「する」ものでそれによって関係を深める社交会なのである。

実際に踊る機会があるかは別として、ディスコにせよダンスパーティーにせよソーラン節にせ盆踊りにせよ、それらは踊りを「する」ものであり他の人との関係を深めるためのものである。「輪になって踊ろう」という言葉に代表されるイメージがそこにはある。

もちろん、「見る」踊りがあることは知っている。普通に思いつくのはバレエ、あるいはミュージカル、または能だろう。しかし、それらは踊りそれ自体を見るというより、その踊りに乗って進行する劇を楽しむという方が大きいのではないか。

それだから踊りそのものを踊りそれ自体として「見る」という体験は今回がおそらくはじめてなのである。

これは私がはじめて「舞踏」というものに接したときの感想で、未熟な点も多いだろう。しかしここから氏の論考を読んでみるとき、「する」ことで楽しむスポーツが同時に「見る」ことで楽しむスポーツでもあることがこれほど広範囲に支持されているという事実に奇妙な驚きをおぼえる。他人がスポーツしているのを見るのは何故こんなに楽しいのだろう。そしてその趣味はなぜこんなに大勢に共有されているのだろう。

そういえば、上の文章は「フィギュアスケート」という「見る」踊りの存在を見逃してしまっている。だがフィギュアスケートはその見られ方、採点のされ方からいって「踊る身体」と「スポーツする身体」の交差するところにあるだろう。そしてこの交差点から考えてみると、「見る」スポーツがなぜ広範囲に支持され、「舞踏」はアングラにとどまるのかの理由が見えてくる。「舞踏」は、採点することもできないし、応援することもできない。そして実況することもできないのである。

「うおぉぉぉ!!! でました!! 土方巽の「突っ立つ死体」です!!」

こんな具体に「舞踏」を実況することは不可能である。

***

そういえば私ははじめからそれぞれの論考への感想を言うばかりで、しげのかいり氏の巻頭言に言及するのを忘れていた。

今号の巻頭言は、第一号の巻頭言「《現実≠現在》へ もうひとつの〈前衛〉と「大失敗」のために」のマニフェスト的な簡潔さに比して、論考的な分量をそなえている。ここで氏は二〇一〇年代の「政治?の時代」としての性格と絓秀実について論じている。そして「プロレタリア独裁」という「キャッチコピー」に定位することを拒否し、次のように語って巻頭言を終える。

したがって、僕たちが回復するべきは「戦後」を解体する「政治」の言葉ではない。僕たちが回復するべきは個人的な美を語ることで他者に開かれる「憐み」と「みやび」といったフィクションの言葉である。この言葉を三島由紀夫は「言論の自由」と呼んだ。我々は今こそ「言論の自由」を思い出さなければならない。たとえそれが「戦後」を肯定する極めて保守的な立場だったとしても、である。

ここまで読んでも、読者は今号の特集、「からだ」とのつながりを見つけることができず困惑するだろう。だが、最後に西部邁の言葉を引用することで、ある身体のイメージを鮮やかに浮かばせるのである。

曲芸師が一本の綱の上で平衡を保とうとするときおびただしい緊張と活力が彼の心身をつらぬいているのとちょうど同じように、保守思想は変化の種類を見極めその度合を測定する作業に、いわば静かに熱狂しているのだ。

――西部邁――

これは様々な力を一つの「からだ」に集中させる行為であると同時に、その「からだ」を様々な力に分析し測定する行為でもあるだろう。ある「身体」「文体」「国体」を流れる「おびただしい緊張と活力」、これを見極め測定すること、これこそ『大失敗』第二号のもとめた行為ではなかろうか。

***

吉永剛志氏のエッセイ、「高瀬幸途という”歴史”」はそのような意味で、高瀬幸途という一人の「身体」の送った一生に流れる「おびただしい緊張と活力」を記述したものであるのだろう。彼は一九六八年の学生運動を解放派として通過し、出版社で働いてビートたけしの本を担当編集し、のちに太田出版の社長をつとめ、柄谷行人のNAMに大きく関与した人物である。昨年(二〇一九年)の四月に死んだ。

私はこのエッセイで彼のことをはじめて知った。冥福をお祈りする。

***

環原望の小説、「わたしの部屋のなかで」について語ることはむずかしい。何かあらすじをまとめたり、要約することは野暮だろう。この小説は、もはや存在しない人間の肌触りについて描いた掌編である(と言ってよいだろうか)。

街路樹、白いガードレール、立ち並ぶ街灯、赤い空き缶、煙突、枯れた雑草、舗石、吸い殻、鼠の死骸(に湧いた蛆)、一軒家、水色のガラス片、アパート、物干し竿、張り紙(迷子の猫を探しています)、吸い殻、電柱、薄汚れた毛布、室外機、自転車、水たまり、その水面に撥ねる街灯の光(を揺らす風)、酒屋、緑の空き缶、自動販売機、ビニール袋、給水塔、電線、看板(神と和解せよ)、三毛猫、信号機、落ち葉、墓石、ペットボトル、道路標識(一時停止)。すべては砕かれて世界に散りばめられた球形の多面鏡の組み合わせとして在る。わたしはそこから少しずつ姉の顔の残滓を読み取っては、自らの瞼や唇や頬に新たな線を書き込んでいく。〔中略〕ぼくは(わたしを)書く。

「ぼく」は家のなかから厳重に隠蔽された姉の痕跡(白く裾の長い服)をみつけだし、そして姉の顔、姉の姿を自分に書き込んでいるところである。つまり、その「白く裾の長い服」を着て「わたし」になっているところである。

だが謎は多い。なぜ「ぼく」は顔も知らない姉に異性装してまで似ようとする情熱にかられたのか、そもそも姉の存在はなぜすべての写真の顔をくりぬかれてまで隠蔽されたのか。ただ断片的にしか開示されていない以上、読者はそのことを読み取ることができない。

浜辺に、どこか遠くの生活の痕跡が一つ、二つ流れ着く。ちょうどそのようにしてしか、彼/彼女に触れることはできないのである。

***

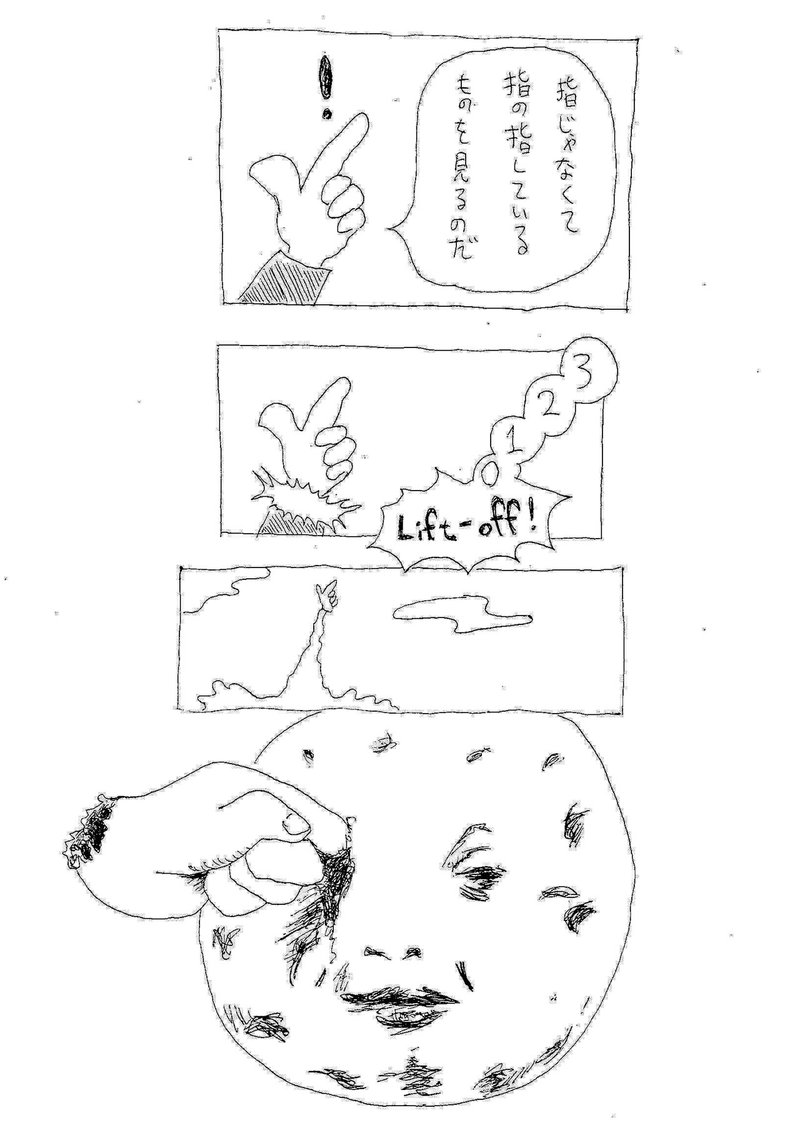

最後に藤原有記の漫画、「内外科」。たった一ページの、ギャグ四コマ(と言ってよいのだろうか)。いくつかの皮肉的なジョークは目につくが、ここにはそれ以上に何か読み取るべきものがあるのだろうか。それとも「読み取ろうとする」こと自体まちがっているのだろうか。

病者の自己解剖

以上の論考、エッセイ、小説、漫画を読み終えて、私は自分でも何か「からだ」について語りたくなった。というより、ずっと語ろうとして語りきれなかった宿題の存在を思い出したと言ってもよい。それは私の入院生活の話である。

最近の「コロナ禍」と、その自粛生活に面して、私は「いまや社会全体が入院している」という感想を抱いた。入院生活とは何か。それはひたすら待つことである。ただただ待つこと、ベッドの上でじっとしていること、それだけが慌ただしく駆けずり回る医師、看護師たちにできる最良のことなのである。

そしてこの「ただ待つこと」というのが至難である。患者はベッドの上でただ自分の身体とともにすべてを待たなくてはならない。往診を待つ。朝食を待つ。昼食を待つ。夕食を待つ。消灯を待つ。朝を待つ。そして、回復を待つ。何か暇をつぶせるものがあればよいが、それを持ち合わせているかは運次第だ。自分は病気の副症状で視界に支障があったため本を読むこともできなかった。私にはただ自分の身体だけしか、それもほとんど使い物にならない身体だけしか手元になかったのだ。

そしてただ待つとき、この身体は私にさまざまなことを囁きかけてくる。ひどい頭痛、点滴の違和感といった分かりやすい感覚ならまだよい。ヒフの下の肉の奥の奥から幽かな痛みがはしったり、内臓の奥の奥で何かが跳ねたような、ほとんど気配だけの感覚について私は何を言えばよいのだろうか。これもまた医師に報告すべき異常なのだろうか。

おそらくこうした「不気味」な感覚は、ナースコールをして人を呼んだときにはもう消えているようなものでしかないのだろう。だがそれらの感覚はたしかに感覚されたのであり、それゆえ不安だけがただただ積み重なってゆく。あの、病院に検査をもとめて殺到した人々をわらうことは、少なくとも私にはできない。

さて、私の入院生活は、言ってみれば「ただ待つこと」に失敗した、とまとめられるのかもしれない。

右目がひどく重い、疲れる、ということからはじまった。二〇一六年の夏ごろからは、たびたびひどい乱視に悩まされるようになった。物が二重にみえる。風景が、地平線がX字に交わる。ところがこれは乱視ではなかった。複視というらしい。私は片目を閉じると正常にものを見ることができ、つまり問題は眼球にではなく、両眼球をつかさどる脳にあったのだ。松果体に脳腫瘍があった。ジャーミノーマというらしい。二〇一七年二月、私は入院した。

これから私が記述する「入院生活」というのは入院生活の不便な点や快適にすごすコツといった共有可能なライフハックなどではない。そうではなくて、きわめて共有しにくい幻覚と妄想に彩られた「術後譫妄」の記録である。

「術後譫妄」とは? 入院したとき、私は脳腫瘍による水頭症のため、簡単に言えば頭が破裂寸前であるため、二日後には手術を受けることが決定した。髄液の循環を可能にし、同時に脳腫瘍のサンプルを入手すること、それが手術の目的だった。それはともかく「術後譫妄」である。「術後譫妄」とは手術後に一時的に発生する精神障害で、錯乱や幻覚、妄想状態などがおきる、と言われている。そして多くの場合、「術後譫妄」の記憶はあとから思い出すことができないと言われているのだが、私の場合、意識は明確であった、と記憶しているのである。ただし狂っていたことも明確だが。

目が覚めたまま夢のなかに迷い込んでしまった。起きている時と同じ時間感覚で延々と終わらない夢のなかに閉じ込められてしまった。私が遭遇したのはこのような事態だった。

私は何度も何度もこのときのことを書こうとした。しかし、その試みはほとんど身体的な抵抗感によって何度も阻まれた。ようやく書き始めることができたのはその「入院生活」から二年たってのことだった。

https://note.com/cexistentialism/m/ma324ecb853a1

だがそれも前半まで書いて途絶えてしまった。憶えている。何があったのかは憶えているのだが、どう書いたものか筆が止まってしまうのである。

しかしそもそも譫妄の内容を「あった」ことと呼んでよいのだろうか。鉛筆も紙も、そして眼鏡もその譫妄の最中には手元になかったからメモ書きは一切残っていない。この記憶は定かなのか。そもそも記憶されている当の「あった」出来事の存在性はいかなるものなのか。こんな出来事に執着したところで何の意味もないのではないか。こんな馬鹿馬鹿しい夢が、一体誰の役に立つ。

「からだ」について語って何の不自然もないこの機会をとらえてこの無益な「自分語り」をすることを、どうか許してほしい。私はこれから、文字通り「己れの夢を懐疑的に語る」。

まず幻覚が見えるようになった。宙に浮かぶ塵のようなものがまとまって小さな半透明の象のような形をつくって遊泳している。ジェリービーンズを複数つなげたような芋虫がサラダの皿の裏から跳ね出てくる。しかし、私はこれが幻覚であることを理解していた。私は「術後譫妄」という概念は知らなかったが、「トレパネーション」と神秘的体験に関するオカルト的な豆知識は持っており、それゆえ自らの幻覚を直前の開頭手術と関連づけたのである。なるほど、こういうこともあるのか。それが私の感想だった。

ところで病院はパノプティコンの典型例の一つである。それは患者を監視し管理する設備をそなえている。このこと自体はいくらか不快であっても仕方ないことだ。患者が急変したときにすばやく反応する必要があるからだ。だがさらに一つ不快なことがある。ナースステーションでの看護師らの声が、建物の構造のためか何でかは分からないがここまでしっかり届くということである。それだけならまだよい。その声というのが、まさに私の容態を監視し観察している若い医師や看護師の雑談なのである。

私は自分が厄介な患者であることを自覚していた。ペニスにつけたバルーン(手術中の排尿を可能にする装置)を痛がって早く外してくれるようたのむところからはじまり、点滴の冷たい液流が胸の上を通る不快感、呼吸をすると臓腑が肋骨にはさまれるような感覚がある、などとわけの分からないことを訴えてくる患者はそれは厄介だろう。私はそういう患者として看護師の間で話の種となり、そして私の一挙一動を揶揄してくるのであった。

・・・・・・さて、しかし後から思い返してみればこれは幻聴であり妄想なのだった。

この妄想に加えて、私には十分に裏を取っていないベルクソンの生命論についての解釈があった。それは「物質(ある形質をもった生物)が物質(環境)に適応する」というダーウィンやラマルクの論じた次元の前に、「生命が物質に適応する」という次元があり、それこそベルクソンが論じたことである、という解釈であった。身体が環境に馴染む以前に、生命が身体を乗りこなせるようにならなければならない。ベルクソン論としてこの解釈が正しいかはあやしいが、いずれにしても私にはそのような考えがあった。そして、私には、今のこの状態、立つこともままならず、肉を食べてもまるで子供のときと同じように喉につまらせかけるこの状態がまさに「生命が身体に適応しようと努力している」状態に思えた。私は身体のさまざまな感覚や白昼夢の異様な形象を「身体への適応」の経過として解釈し、自分の身体を乗りこなそうと努力していた。

頭の中に何かが回っている感覚があった。夢の中でもこの感覚に連動してさまざまなことが起こった。この頭の中に回っているもの、「旋盤」を上手い具合に回すことさえできれば、私は以前にもまして自らの身体を支配することができるようになるだろう・・・・・・。

そして、長々とつづく己の身体を切り刻むような悪夢のあとで、私はついにこの回転を乗りこなすことに成功するのである。ずっと頭の中を横方向に流れていたものを、テンポよく歯をかみ合わせることで前方への回転に変換する、このことによってかつてないほど心地よく自らの身体と調和したのだった。このことには私を監視している人たちも気づいた。彼らのうちの一人は私が口をもごもご動かしていることに気づいて、何と言っているかを推測した。

「一、切、皆、苦」

私の頭の中の回転を計測、というか制御している装置が向こうにあるらしく、医師ら、看護師らがいじっている。そのたびに私の調和がすこし乱れる。何か手を施すべきか、それとも放っておくべきか、その点で彼らは意見が割れているようである。それは最終的に幼稚な言い争いになり、その間もあの装置がすこし、またすこしいじられ、その度に不快な感覚が身体を走る。私はよっぽど苦情を言いたかった。だがそのとき、彼らの方から、私が彼らの声を聴いていることに気づいた。装置をとくにいじっていた若い医師はこのことに逆上し、その装置を完全に停止してしまう。

さて、これで私は安らかな調和を取り戻せるのだろうか。そうではなかった。あの装置が切られたことで、回転そのものが途絶え、歯をかみ合わせてもどうしても空回りにしかならないのだ。頭蓋骨が若干上の方にずれたように感じられ、そして私は透明な媒質のなかをじりじりとその表面に向かって進んでいる。どういうわけか分からないのだが、私は私の脳のなかにいて、そして脳を突き破ろうとしているのである。

制御のこころみ空しく、私は脳を突き破ってでてしまう。私は病室で横たわっている私の視界と、脳を突き破って跳びまわっている私の視界を二重うつしに世界を見ている(脳を突き破った小片の視界は目をこらさなければ見えないが)。小片の軌道には半透明のチューブが自動的に生成されるので、これを辿っていけば元の場所にもどれるかもしれない。

私は四苦八苦する。この「危篤」の報をききつけた家族、姉、兄、母がかけつけてくる。家族、医師、看護師らは応援するが、まずは自分の脳へ自力で戻らなければ手がだせないようで、私は操作法の知らないゲームのなかにいきなり放り込まれてしまったように右往左往する。私は元の場所に戻ることはできないことをうすうす感づきはじめるが、しかしすべての行動を停止して死を受け入れるほど潔くもない。ナースステーションの天井に長く架かるチューブの橋を、大きく右へ左へ反復横跳びする。

母が言う。

「もう諦めてもいいんじゃないの? 別れは寂しいけど死が全ての終わりではないんだし・・・・・・。」

保護者の承諾をえて、医師は管を切り、そこから神経片がボトリと床に落ちる。これを胆汁のような黒い液体のなかに入れることで、殺す、そういうことになった。

私は主観的には病室のベッドの上にいた。目をこらせば医師が私の死を準備しているのが見える。

その時、突然数人の看護婦が私のベッドの周りにやってきた。血圧を測るなどのいつものノルマをこなしにきたのである。どういうことか。ナースステーションの大騒ぎが目に入らなかったのか。理解が追い付かないうちに、医師が私を黒い液体のなかに放り込む。視界が、というより世界が黒ずんでいき、看護婦らまで黒ずんでゆく。そのとき何かが左頬の方へとんできて、私はそれを吞み込んでしまう。一体なんなのだ。そう思う間もなく世界は途絶し、私はひどくゆがんだ視界のなかで何か肌色の物体の方へ滑り込んでいった。

私は目を開け、そして事態を「理解」し、目を閉じた。

一体どういうことなのか。ベッドの周りにきた看護師らが何も知らない様子だった以上、あの時点であれはパラレルワールドなのだ。あの世界はあのナースステーションを跳び回っていた神経片が創り出した世界であって、元の病室で寝ていた私の世界とは若干ことなるのだ。

私A: 装置を切られ何かが脳を突き破ったところでおそらくもう死んでいる。

私B: その突き破った神経片、およびそれの創り出した世界の病室で寝ている自分。

私C: その創り出された世界のなかで、私Bの口のなかに跳びこんでその腹の中にある神経片。今新たに世界(病室、ベッド、看護師、etc.)を創り出している。

どういうことが読者は理解できないだろう。私はすでにあの死=経験不可能という永劫回帰の解釈を得ていた。ここで永劫回帰先が永劫のかなたの自分とまったく同じ生を送る人間にあえて設定されているのは、その物質的な同質性によるのであろう。間の死が眠り=経験不可能として跨ぎとばされてしまう以上、普通の永劫回帰ではそうなるのである(「普通の永劫回帰」とは?)。ところで、私は身体全体が死んだあとでも、そこから跳びだしていった神経片はわずかながら生きている。それゆえ私の意識は永劫の先でなく、この神経片にとびうつったのだと考えられる。

さて、ではあのパラレルワールドは何なのか。世界が意識の相関物である以上、ある意識が存在することはある世界が存在することである。私Bはその存在によって、あの世界を存在させてしまったのである。

しかし単なる相関物であるとはいえ、彼らの様子を見るに彼らにはそれぞれ意志があり生活がある。だがそれもすべて私Bが黒い液体のなかに漬け込まれることで滅び去ってしまった。つまり私は彼らを無駄に生んで、無駄に殺したのである。

そして今も(私C)! 私は自分の視界に入れてしまうことが彼らを無駄に生み無駄に殺すことにつながると考え、ゾッとして目を閉じたのだった。

だが、この「理解」はところどころ破綻してはいないだろうか。読者はそう疑問を呈することができるだろう。そもそもある意識がある世界を創り出すなんてそんなことが言いうるのか? ・・・・・・だが、・・・・・・私は現に経験しているのである! 医師たち、看護師たちの言い争い、脳を突き破り跳ねまわる徒労、そのすべての奇妙な経験を、現に味わったのである! それゆえ私はこのありそうな理解――「ありそうな」? だがそもそも私は「ありそうもない」経験を今まさに経験しているのだ――を採用したのだった。

要するに、私は「不条理を不条理として受け入れ」ることに「失敗」したのだ。そもそもこの事態に至る前から、私は自分の身体の「不気味」な感覚を神秘化し「不条理を超えた条里」を読み取ろうとしてきたのではないか。

私は「ただ待つこと」ができず、自己診断、自己解剖を繰り返し、自分の身体を乗りこなすさまざまな工夫をこらして、そして無惨に「失敗」した。現に経験している「不条理」、「不気味なもの」を理解しようとしてさらに妄想の深みへはまっていったのだ。

狂気は「不条理」を理性の言葉で語りなおそうとするところにはじまるのだろう。だが、いずれにせよその根本にはおそろしく切実な「不条理」があるのである。全世界が自分を監視しつきまとっていると確信する発狂者。不可解な陰謀論を組み上げるだろう。だがその根本には「現に」経験している「不条理」があるはずなのである。患者が昨日見た夢の内容を懸命に、おそろしく懸命に医者に訴えかける。あまりに切実、馬鹿馬鹿しいほど切実だ。いや、「切実に馬鹿なのだ」と言った方がいいかもしれない。人間は切実な愚かさをかかえて日々生きていくのだ。

などと自分の特殊な経験を「人間」規模で語る目も当てられない愚かしさ。いかに「切実な愚かさ」であろうと許されてよいのか? だがここまで語った以上、残りも語らねばなるまい。

以前、私はここまでしか語ることができなかった。なぜならこの先、語ることがさらにむずかしくなるからだ。世界は完全に妄想と幻覚のなかに入り込み、その上意識の流れをたどることもむずかしくなる。

世界Aの家族、医師、看護師らはなぜか私の経験を見ているようだった。何故かは分からないが彼らのもとには私の意識の映像がとどけられ、また私の思考も文章として送られていっているようだった。私は送られていく自分の思考を制御することができず、罵言を吐きつつやったことのない悪事まで止めどもなく告白しているのであり、それに対して世界Aの人々の非難がこちらにまで聞こえてくるのだった。

ところで、常識的に考えればこの世界Aの人々の声は私の幻聴にすぎないので、このとき私の意識は次のように分裂していることになる。

1: 世界Aの人々の声

2: 世界Aに届けられる制御できない罵言の思考

3: 以上の二つに対してどうすることもできない困惑する自己

ひどく長い夢=妄想=現実のすえに、私はもとの世界、世界Aにもどる努力をはじめる。というのは大変こみいった経緯のはてに私は半透明の粒子となって思考のおもむくところどこにでもとんでいけるようになっており、このため時間をこえることも、元の世界へもどることもできそうに思われてきたからだ。世界Aで私は死んでいると先ほど言ったが、どうやら右の眼球だけ保存してあり、そこに戻ることさえできれば私は世界Cを無駄に生み殺す悪行をやめることができるし、また思考が元の世界へ伝えられることで露呈した私の性格の歪み、「スキナー性格障害」に対する適切な治療が得られ、長く生きることはできないにせよ、少なくとも魂はいくらか救われることが明らかになったのである。

だがこれがむずかしかった。「思考のおもむくところどこにでも」ということは少し集中が乱れただけでどこか別のところに飛んで行ってしまうということである。MRI検査とそこへ向かう道で私は希望を見出したが、ここでまた病室に寝かされてしまったら、元の世界にもどる可能性は完全に断たれるだろう。

病室に戻されないためには、無理やり病室に戻すことのできない手に負えない患者を演じるほかない。かくして私は気が狂ったふりをした。だがこれは逆効果だった。むしろ医師たちが大勢寄ってきて私の注意を奪いに来るのである。私は元の世界に精神の全集中を注ごうと、うっすらと見える姉の姿を模倣しようとし・・・・・・車椅子に座ったままダブルピースしてバンザイする狂人がナースステーションの真ん中に完成した。

半狂人、いや半佯狂人。半分は気の狂ったふりをしていて、後の半分は完全に狂っているのである。

さて、私はベッドに寝かされ運ばれる。このどうしようもない患者を他の患者と同室にしておくわけにはいかないようで、彼らは私をある部屋に運び込む。一瞬見えた部屋の名前。「霊安室」。

布団をよく見るとそれは花柄で、医師のうちの一人が私の額に油を塗る(終油!)。そして彼らが去ってしまうと、この真っ暗な部屋のなかで私の視界に文字が浮かび上がってくる。病院側が患者とコミュニケーションをとるときの手段の一つで、私は入院時に操作方法返信方法を教わっていたはずなのだがさっぱり憶えていない。暗闇のなかに浮かぶ光る文字は、要するに「あなたのような医療行為を妨害する厄介な患者に対しこれ以上医療行為をつづけることはむしろ病院全体の医療リソースに対する不利益であり、あなたを「処分」することに決定した」という意味のことを言っていたが、しかし私は指先にとりつけられたナースコールの機器を話を聞いている間中一定間隔で押し続け、止めるように言われても操作方法が分からずどのタイミングで押したのか、どうすれば押さないでいられるのかも分からないのでただただ押し続け、そのことが怒りを買い、はじめは「痛みなく眠るように死ぬ毒ガス」だったのが「嘔吐と激しい痛みのすえに死ぬ毒ガス」に変わり、さらに「絞首刑」「火あぶり」「脳みそトースター」「生きたまま犬に食い殺される」「生きたままボノボにレイプされ食い殺される」「紛争地で兵士になる」「世界の各所で自爆テロをする」「医大生に生きたまま死ぬまで肉を少しずつ切り取られ醤油をつけて食べられる」などと「処分」の内容が変化していき、最終的にそれらすべてを受けることが決まるのである。

私はその暗い部屋から運び出される。窓の外は明るく、まだ昼間であるようだ。一緒にキャスターのついた檻が運ばれていて、そこには大変美しい毛並みの、非現実的なまでに鮮やかな赤柴色をした犬がいて、身を乗り出してこちらに顔を向けている(おそらく本当に「非現実」なのだ)。運び込まれた部屋は壁の向こうから野生じみた匂いがただよっており、おそらくボノボの檻のある部屋につながっているのだ。

看護婦が、私の頭に何かをとりつけた。ひんやりとした心地よさがあり、頭のなかで何かが高速で回りはじめている感覚があった。部屋の目の前の壁にはられたカレンダーがはらりと開いて文章があらわれた。要約すると「すべての拷問を受けきるには並大抵の人間では不可能なのであなたの身体と精神を改造する」ということであった。私の入院している大学病院がひそかに開発している人工知能を私の頭脳にインストールすることで、私はすべての拷問と任務を完遂することのできる存在になるとのことだった。

目を閉じると、組み立てられてゆく私の新たな知能のあり方が立体的な図になって鮮やかに見ることができる。それは無情で計画的で従順な高度な知性であった。・・・・・・だが途中で方向が変わった。私はこの改造によって人間を超えた知能を得たことで、世界A、世界B、世界Cへの移行の経験、粒子となって元の世界に戻ろうとした経験を完全に理解し、制御することのできる存在になったのだ。そのような存在になった私はもはや元の世界に戻ろうなどとは思わなかった。私は自分で自分のプログラムを書き換え、得たこの能力をもってこの世界Cを完全に支配することにしたのだ。

新たな知能のあり方の立体的な図は、いつのまにか私がつくりだす社会秩序、世界秩序をしめす図になり、それがそのまま私の世界大統領のマニフェスト、就任演説原稿になった。それは一見自由に見えるがその実高度な監視・管理社会だった。私は粒子を制御することで生命の神秘のすべてを制御することができるようになっており、政府の高官、要人たちはみな自分の細胞であり、自分の身体同然に操ることができるようになっていた。それと同時に私は自分の細胞と対話することができるようになっており、さまざまな「不気味」な感覚が実際のところ私の身体を強化するものであることを理解した。

そして私はすべての「国家」の上に君臨する「国体」として日本を、世界を支配するに至ったのである。

さて、しかしこの万能感は長くつづかなかった。なぜなら、私の意識はこの世界Cを支配した「私」から別の「私」へ移行していったからである。その「私」は世界Cでこの「世界Cを支配した「私」」へ反感を燃やす「私」であったり、別の世界、世界Dで、世界Cで「私」が世界を支配したことに乗じて世界を支配した「私」であったりした。世界Dの「私」は「御子」と呼ばれる権力者で、今回の件の記録映画を撮らせているようなのだが、それが実は部下の謀反の陰謀で、いつの間にか私は大勢の味方、子供たちを無駄に死なせながら、自分はこっそりと横になって息をひそめている、という状況になっているのである。

そしてまた「私」はこの戦場の跡をおとずれた観光客で、しかし腰までつかる汚水と人ごみのなかで、自分の身体を誰かに奪われてしまって、代わりに人々から憎まれた老将の身体と入れ替わってしまい、人々から憎しみの針をあられのように浴びせかけられる。

またさらには病院内にある実験動物の霊を祀る神社、「帚木原ポプリ神社」に巣食う悪霊となって、患者が自ら死ぬように仕向け、私の在学している大学でかつて起こった群発自殺を時を越えてひきおこす。

こうした夢=妄想=現実を長々と語りつくすことは今はやめた方がよいだろう。気づくと私はベッドに寝ていて、ベッドの端につながった腕輪のために拘束されている。辺りは真っ暗で、手をあげると、腕がさらさらと崩れてなくなってしまう。ひどく獣くさく、周囲のものに触るごとに何かの記憶の断片が頭に入り込んでくる。ボノボに食い殺される記憶と、大量のニワトリに食い殺される記憶、そして焼き殺される記憶だ。

私はどうやら「マノンレスコー」と呼ばれる黒魔術の儀式に参加しているようである。それは死んだ人間が参加し、自分の身体の様子や記憶などから自分の死因を正確に言い当てることができたら、復活して自分の身体を理想的に組み立てる権利を得ることのできるゲームである。

私は最終的に言い当てることには成功したようだが、しかし自分の身体を組み立てることに完全に失敗してしまう。自分で自分の姿を見ることはできないのだが、感覚から推測するに、目は四つ、歯は星形に歪んで露出しており、指はひどく鋭く長く、少し動かすだけで自分の身を切り刻んでしまい、足はおそろしく短く、そもそも肺や内臓がめちゃくちゃなのですぐに死ぬことは目に見えている哀れな畸形であることは確かだった。

さて、このことを見ていた家族は――以上の一部始終は世界Aの人々に送られつづけており、彼らの声はずっとこちらに聞こえていた――この末路をおおむね当然のものと見ていた。無駄に世界を生み殺すことになると知っても存在することに執着し、邪悪な独裁者になったと思ったら、悪霊になってまで己の身を存続させようとし、また「マノンレスコー」なる黒魔術で必死になって復活しようとする私の姿は、もはや完全に見捨てられていたのだ。死んで生まれ変わればそれこそが救いだろう。

夜明けの蒼い光が病室を満たしてゆく。もうすぐ看護師が来て、ベッドの上の畸形生物に気づいて悲鳴を上げるだろう。そう覚悟していると、病室の電灯が点き、看護婦が入ってきた。そして・・・・・・いつものように挨拶をしてきた。「おはようございます。」そして、認知能力の確認のために名前と今日の日付を言わされるいつものルーチン。

どういうことなのか。私は、私と元の世界の家族をだましたのか。じゃあこの人はあれだけのことをしておいて、今、ただ、寝ているだけなのか。この世界Cは世界Bで死んでいるこの人の腹の中の神経片の創り出したものなのだから、いずれ消えていくものである。それなのに、この人は世界Cの看護婦と何の罪悪感もなしに向き合い、それどころか世話までさせている。どういう神経でこれが可能なのか。

もうじゅうぶんだ、もうじゅうぶんだ。この世界Cの住民はここが世界Cであることを知りようがないのだ。だからここでは私はただの患者にすぎないのだ。現実を拒絶し、罪から目を背ける。私は世界Bの私の胃の中の神経片が見ている夢にただただ閉じこもる。どうせお前らの声なんて世界Cの医者たちからしてみたらただの幻聴、妄想にすぎないのだ。

現実を拒絶し、夢のなかに逃避する。私はただの患者にすぎないのだ。お前らはこの世界では幻聴同然なのだ。・・・・・・このように耳をふさいでからしばらくして、・・・・・・どうやら本当にこれまでのことは妄想であるらしいことに徐々に気づいてきた。そう、あれはみんな妄想だったのだ、おそらく。

***

こうして、私は今正気を回復してこの妄想を回想している(たぶん)。

その後、私は脳腫瘍を完全に治すために、抗がん剤を投与され、また放射線治療を受けた。外科手術で腫瘍をすべて取り除くことは危険であり、それゆえ喫緊の水頭症と、腫瘍のサンプルをとって対処法を明らかにすることだけがあの手術の目的だったのだ。

最後の抗がん剤治療のとき、私はひどい嘔吐感におそわれ、気づくと食べることと呼吸することがいかに両立するか分からなくなってしまった。咀嚼という行為、食べるという行為に底知れぬ不安感を感じるようになり、麺は食べられなくなり、米も呑み込めなくなり、一時期は水とスープしか食べられないようになった。今でも何かを食べるときは同時に何かを視聴することで自分の咀嚼から注意をそらさねば快適に食事をすることができない。

また、妄想の中で意識が三重に分裂した名残か、自分の「内面」というものがひどく制御しがたくなって、小説的とはほどとおい、しゃっくり的、痙攣的な思考に長いこと悩まされるようになった。今はだいぶマシになった。が、本当は思考というものは本来しゃっくり的、痙攣的なもので、今の私はそこから目を逸らすのが多少うまくなったにすぎないのかもしれない。

『大失敗』第二号は私の以上の経験を呼び覚まし、そしてそれを書き記す気力を再び与えてくれた。最後に改めて感謝したい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?