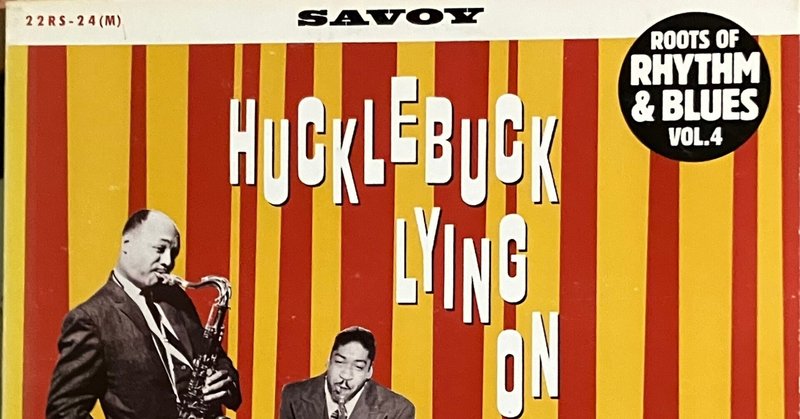

ルーツ オブ リズム&ブルース vol.4 ブローテナー編

「ルーツ オブ リズム & ブルース vol.4 ブローテナー編」

ARISTA 22RS-24(M)

1982年発売

元町時代に本当にあった話

夜も11時が過ぎ、お客さんも帰ってしまったので、そろそろ看板をしまおうかと考えていると、一人のおっさんが来店された。ありがたい話である、お客様は神様ですから。

その時は最後だと思い大好きなグラントグリーンの「フィーリン ザ スピリット」をご機嫌でかけていた。するとそのおっさん、注文も自己紹介もせずに、着席するや「グラントグリーンってさジャズとブルースの中間でしょ?こいつも後年になると気が狂っちゃって何やってるかわかんないよね」と言った。思えばこの時点でどうにか処置していればよかったのだが。

ここで自己紹介。どうやら東京では知らないジャズ喫茶もミュージシャンもいないという通の方で、今は定年を迎え、日本各地のジャズスポットを巡っているとのこと。

以下会話

客(隅に置いていあるサックスを見て)「マスターはサックス演るの?誰が好きなの?」

僕「一番尊敬しているのはクリフォード ジョーダンですね」

客「2流じゃん!」

この後僕はCJは音楽家としても人間としても超1流だし、70年代以降は世界のジャズミュージシャンの人望を集めた人だと説明しようとしたものの、「2流なのに何で尊敬するのかわからん」の一点張り。どうも人の話は一切聞かない割には昔のジャズ喫茶の教えは盲信している模様。そして相手の言うことは必ず一旦否定する。老害というものか?かなり鬱陶しい。

再び会話

客「関西でいいジャズプレイヤーいる?」

僕「はあ、サックスの○○○○さんは素晴らしいですよ」

客「それ上手いの?上手くなければ聞かないよ」

知らんがな!どうやらプレイヤーを上手いか下手でしか評価出来ないらしい。ジャズ原理主義者らしい話だ。しかし怪訝な顔は見せません。お客様は神様ですから。

客「何かさー、最近はまともなジャズをかける店がなくなっちゃって、こないだなんか良い良いと聞いたから行って見たけど、オルガンなんかかかってんの」

一瞬にして怪訝な顔375,680,003パーセントを超えたのは言うまでもない。もう無理!もーー無理(小松政夫兄さん調で)でもお客様は神様なので、今夜はこの人のためにはここで帰ってもらおう。そうすればこの人がせっかく神戸まで来たのに嫌な思いをせずに翌日の朝には気持ち良く東京に帰っていただける。その方がお互いにも神戸にとってもいいと考えた。まあそのくらいの恩情はコロナ禍前にはあったのですな。

ではどうしたらいいか?答えは簡単で、ジャズ喫茶でジャズを覚えた人なんかシリアスなアコースティックで4ビートやバップやモードやスタンダードといった所謂お約束を守っていないジャズを聞かせれば呆れて帰るのだ。今まで何人も見てきた。

そのためにはまずはアート ブレイキーの「オージー イン リズム」

客「アート ブレイキーってさあ、2流じゃん?だけど、何でこんなこと演っちゃったんだろうな」流石にカッチーーー ントきましたねえ。顔に出してもた。しかし帰らず。

ではユセフ ラティーフの「デトロイト』ファズギターが夜中の元町に響き渡る。最高だ!だからこの人には最低だろう。

客「これジャズかね?」出た、ジャズ原理主義者独特の鼻で笑うあの態度。ジャズを嫌われ者の音楽にした元兇だ。こちらから言わせて貰えば「あんた本当に音楽好きかね?」しかしおっさん帰らず。

仕方がない、スティングの「ブリング オン ザ ナイト」僕の一番好きなレコードといっても過言ではないもの。ロックを演るブランフォードとケニーカークランドがことごとくカッコいい最良の音楽だが、ここまでくれば黙って眉間に皺を寄せている。しかしおっさん帰らず。なかなかシブとい。シラケ鳥はとっくに南の空へ飛んで行ったというのに、みじめみじめ。

仕方がない、これが最後だ。これで帰らなかったら折れてプーチョ &ザ ラテンソウルブラザーズをかけよう、と決心し、取り出してかけたレコードが

中村とうよう監修「ルーツ オブ リズム&ブルース Vol.4 ブローテナー編」

昔のジャズ喫茶では演らされている音楽、阿呆ボケカスが聞く程度の低い音楽として無視されて来たジャズだ。当然、だから僕は中村さんを尊敬できるし、この世のものとは思えないほど好きなものだ。でもおっさんはどーしようもないくらいのジャズ原理主義者だ。ひょっとしてグラスを叩き割り、怒号を発して帰るかもしれない。怖い怖い。

おっさん、腕組みして俯いている。我慢も限界な様だ。しめしめ。

と、ここでおっさんのスティングあたりから閉ざしていた口がついに開く

「いいねえ、これ」

XXXX◉XXXX!!!!!!!!!!!!吉本新喜劇並みにズッコケたのは言うまでもない。なんということだ、アートブレイキーとグラントグリーンを2流と呼び、ユセフラティーフの演ることを「これジャズか?」と言った人間が R&Bのブローテナーを聴いて良いと言う。そんなことは神戸のジャズ原理主義者には有り得ない事ではないか?もーびっくりしてひっくり返ってドン!である。同じジャズ喫茶族でも東京の人は音楽を聴いて自分の判断で好き嫌いを言えるということか。。

この一言で評価が変わったおっさん。この後はプーチョを諦めてクリフォードブラウンの「スタディー イン ブラウン」を聞かせて、ご機嫌になられたタイミングでお開きとなりました。

さて、そのおっさんが奇跡的に良いと言った中村とうよう監修の「ルーツ オブ R&B vol.4 ブローテナー編」は1982年に出版されたシリーズ物の1枚で、ミュージックマガジン編集長の中村とうようさんが数あるサヴォイのR&Bレコードからテーマを決めて編集されたものだ。じっさい日本のジャズ喫茶という閉鎖的かつ支配的な場所では見向きもされなかったR&B他の黒人大衆音楽を最初に紹介した中村さんらしい、その手のファンに納得される物凄い内容を誇る傑作である。僕ら世代の記憶ではこの手のR&B、ジャイブ、ジャンプブルースというカテゴリーのものは、1992年にロスアンゼルスで一般黒人であるロドニーキングさんが複数の白人警官によりめった打ちの暴行を受けたのをきっかけに、大規模なロス暴動がおこり、ヒップホップが黒人大衆の怒りを代弁し、全米音楽シーンを席巻し出したのと、ロンドンでジャズで踊るブームが起こり、それがようやく日本にも上陸してレアグルーヴ、クラブジャズなどのブームが起こった頃に注目されたと思う。まあ、今ざっと挙げたものは昔のジャズ喫茶族には一切聞かれていなくて、ジャズ喫茶なんて知らないオシャレ若者が飛びついたので、僕はその頃にやっと日本のジャズも世界に追いついて来たのだなと思ったものだ。ただしジャズ喫茶内では常連同士で最近の若い者はジャズ知らないくせに、我々のジャズを無茶苦茶にしてしまっている、と不満タラタラだったらしいが、あの頃は想像もしてないものにスポットライトが当たって楽しかったものだ(ただし、現在はまたジャズ原理主義者好みのジャズシーンに戻ってしまっている。原因は挙げないけど、これを帝国の逆襲現象と呼んでいる)よくそれより10年も前にこんなものが出せたものだと思う。

では、中村さんが監修したこの「ルーツ オブ リズム&ブルース」シリーズがいかに素晴らしい内容であるか。このレコードの帯裏にリストが載っているので、ここで紹介してみよう。シリーズは全部で10タイトル。

1.ジョニー オーティス ショー

2.ジャイブ シンギング(ナットコール、スラムスチュワート、スリムゲイラード)

3.バップヴォーカル(バブスゴンザレス、エディジェファーソン、ジョーキャロル)

4.ブローテナー 本作

5.ブラックバラード(ビリーエクスタイン、ジョニーハートマン、ジョーウィリアムズ)

6.シャウター(ゲイトマウスムーア、カールデイヴィス、エディマック)

7.ジャズブルース(ジョーターナー、カズンジョー、サニランドスリム)

8.ニューオリンズ(アールキング、ウィルバートハリス)

9.レディーシンガー(ヘレンヒュームズ、リトルエスター、ビッグメイビル)

10.ヴォーカルグループ(レイブンズ、ロビンズ、キャロルズ、サヴォイズ)

※僕が知らないプレイヤーもいるので誤記があるかも知れないことをお許しください。

最近はジャズ喫茶を通らず黒人音楽=ジャズのファンになった人も多いですが、いかがでしょうか?後述するが、よくもこれだけのアーティストをサヴォイは録り貯めていたものだと感心してしまうが、今から半世紀も前にここまで黒人大衆音楽を研究した成果を惜しみもなく出してくれた中村さんにはジャズ喫茶族を除く全音楽ファンは感謝しなくてはならないだろう。失礼ながらDoodlin’はこのvol,4しか所有していないが、中古レコード屋さんに行けば1枚でも入手できないか、R&Bの棚も血眼になって探している状態である。

さて、そのvol.4はブローテナー編である。1947年から1961年に録音されているから、おそらく7インチ盤で出されジュークボックスで楽しまれたものだろうが、ワイルドビルムーア2曲、ポールウィリアムズ2曲、ビッグジェイマクニーリー4曲、ハルシンガー4曲、キングカーティス2曲、サムテイラー2曲の合計16曲がみんなブリブリバリバリのブローで決まりまくっているのだからたまらない。レコードは録音年月日が古い順に収録されていて、このメンバーでは6人中前の2人を除く4人は今でも完璧で偉大なジャズサックス奏者として名を馳せているので、これでR&Bテナーの歴史が把握できる仕組みとなっている。

例えばA-1のワイルドビルムーア「We’re Gonna Rock We’re Gonna Roll」は1947年の地点でロックとロールが使われているのが面白いと中村さんは書いているが、これはブギウギのリズムで演奏されている。そしてこれを聞けばR&Bとロックンロールがいかにジャズから派生されたブギウギをルーツとしているかが解る。

レコードはこの後からどんどんブロウテナー、それを吹くホンカーが黒人音楽の粋を吸収して人々に愛されて行ったかが明確に理解できる。

それを物語るのが本編のラストに収められた超本物のジャズテナー奏者であるサムテイラーによる61年録音「Deriver Me」で、ここではのっけからレイレッツ並みの女性コーラスから始まり、サムの朗々とソウルフルに吹くバラードが果てしなく感動を生む。もう問答無用でオシャレなのだ。中村さんはこれを未来につながるブロウテナーだと確信してラストに持ってきたのではないかと思う。そのくらい緻密で考えに考え抜かれた編集なのである。

ところで、ここでひとつ僕がさっきからこういうブロウテナー奏者をやたら本物のジャズ奏者などと記していることに昔のジャズ喫茶族は違和感を抱いていると思うが、僕はロス暴動の頃からジャズはR&Bから派生した1カテゴリー、そしてジャズ<R&Bという持論を持っていて、それは揺るぎないものだからだと宣言しておきます。本物のR&Bを演る者は本物の音楽家であるに決まっているのだ。

それにしても、それにしてもだが、先に記したこのシリーズのリストからも判るように、あのサヴォイレーベルはよくここまでR&Bの歴史的ミュージシャンを録音していたものだなあと思う。実際に中村さんは本作のライナーノートで「ブロウサックスのアルバムとしてはこれ以上のものは作り得ないと思う」と書かれている。中村さんを満足させるR&Bのカタログを有するサヴォイって何者なのだろうか?

サヴォイレーベルはブルーノートと同じ1939年に、電気屋を営んでいたハーマン ルビンスキーという人がニュージャージー州ニューアークでスタートさせたインディーズレーベルで土地柄からかジャズとR&Bなどのブラックミュージックを専門とした。ブルーノートと同い年でニューアークはマンハッタンに近いところなので、アルフレッド ライオンとコモドア レコードショップで会っていたかも知れない。しかし、ライオンと違ってこのルビンスキー氏はなかなか人間的には評判が悪い。何故ならこのおっさん、ジャズファンを名乗って52丁目のジャズクラブやハーレムのサヴォイ ボールルームのテーブルを陣取って、そこに契約書やらの書類をおっ広げて商売をしていた。しかも一杯の酒も注文しなかったという。恐らくユダヤ人なのだろうが、そうだとしたらこの人はユダヤ人の悪いところを象徴したおっさんだったのではなかろうか、知らんけど。

そんなルビンスキー氏はこれもライオンと違い、商魂は頼もしかったが、ジャズのプロデュース力に関しては信用するプロデューサーに一任する形を取った。。これはワンマンオーナーにしては賢かった選択で、どうか楽天イーグルスの三木谷さんも見習ってもらいたいところだが、手始めに45年にテディ レイクという人を雇ったことでジャズ界最大とも言える成果を残すことになる。何故ならこのレイクさん、チャーリー パーカーと知り合いで、彼の最盛期と言える時期に7回にわたるセッションを録音し、それらが偉大なる遺産としてサヴォイの名と共に後世まで残ることとなるからだ。

しかし、レーベルにキラ星の如くビバッププレイヤーの傑作を残したレイクは、49年には自身でルーストレーベルを立ち上げ退社してしまう。

そこから54年に敏腕プロデューサーとして名高いオジー カデナ氏を迎えるまでが、このとんでもないメンツらによるR&B、ジャンプブルース、ジャイブの名手を録音、リリースし続けていた時期の様だ。ルビンスキー氏としては大衆受けと金儲けが目的だったかも知れないが、この充実ぶりを見たら、やはりこの時期にはこの音楽にかなり精通した人物の存在があったのではないかと思っている。僕は今、この記事を書くにあたり、スイングジャーナル社の1987年臨時増刊「ジャズ名門レーベルのすべて」を参照にしているのだけれど、そのサヴォイレーベルの歴史の項には、レイクが去りカデナが入社するまではR&Bでお茶を濁し、低迷期だったとほんの一言で片付けられている。ジャズファンだけならそれでいいが、音楽ファンが知りたい情報だけは何も記載しないSJ誌らしといえばらしい。どこがすべてだ!

ジャズ専門誌ではこの様に邪道扱いされているものの、このサヴォイレーベルのR&B録音の充実ぶりは正に驚異である。中村氏がホンカーを取りあげたいと思うと、そこにはビッグ ジェイ マクニーリー、ハル シンガー、キング カーティス、サムテイラーがいるし、バップヴォーカルをといえばエディ ジェファーソン、バブス ゴンザレス、ジョー キャロルを使える。サヴォイは70年代にアリスタに買収されるまで33年続き、その間には数多くの弱小レーヴェルを買収してきたので、すべてサヴォイのオリジナル録音ではないにしろ、ことこの手のジャズの充実度では群を抜いて高い。現にチャーリーパーカーの7回に渡る録音のうち最初のものは、大衆バップギターのヒーロー、タイニーグライムスと組んだものだ。これなどタイニーのブルージーだが、おおらかなR&B的なギターと歌にバードの斬り込むような超絶サックスが重なった異種格闘技みたいな面白いもので、それ故にジャズ評論家達は軽視し続けているが、僕はバードの残した録音の中ではバップが元々は黒人大衆好みの音楽の一つとして始まったものだというのがわかり、かなり好きなのである。黒人大衆音楽の宝庫、サヴォイ万歳!

しかし、日本で人気のあるサヴォイの作品といえば、チャーリー パーカーのG-12000から始まる12インチのレコードであろう。これはカデナが就任してから他のレーベルと同じ様に1955年頃からリリースされ出したもので、パーカー他の再発もあるが、カデナ氏が推進した上品でリラックスしたバップ録音を推し進めたものだ。カーティス フラーの「ブルースエット」ミルト ジャクソンの「オパス デ ジャズ」J.J ジョンソンとカイ ウィンディングなどは今でも名盤とされ人気も高い。つまり我々がサヴォイと聞いて即座に連想されるレコードはこれらだ。

しかしそこにはR&Bはほぼない。これらはまるでサヴォイの歴史から抹殺されている様だ。またなぜ、日本のジャズ界ではサヴォイからR&Bのイメージが全くないのかといえば、70年代におこったジャズレコード復刻ブームの時にレコード会社がジャズ喫茶で常識とされていた「8ビートや16ビート、ポップスやロックのヒット曲なんて程度の低いもので、ミュージシャンが金を儲けるために演らされている」という論調に合わせて(族がいう)正しいジャズばかりくり返して再発したからだろう。もうこの論調に対する批判も疲れてきたので、今回はスルーするけれど、ジャズ<R&Bを信念とする僕に取っては相変わらず寂しい話だ。

小倉慎吾(chachai)

1966年神戸市生まれ。1986年甲南堂印刷株式会社入社。1993年から1998年にかけて関西限定のジャズフリーペーパー「月刊Preacher」編集長をへて2011年退社。2012年神戸元町でハードバップとソウルジャズに特化した Bar Doodlin'を開業。2022年コロナ禍に負けて閉店。関西で最もDeepで厳しいと言われた波止場ジャズフェスティバルを10年間に渡り主催。他にジャズミュージシャンのライブフライヤー専門のデザイナーとしても活動。著作の電子書籍「炎のファンキージャズ(万象堂)」は各電子書籍サイトから購入可能880円。

現在はアルバイト生活をしながらDoodlin’再建をもくろむ日々。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?