6_PDCAのC(チェック)が効いていない事例_v1.2

仕事で遭遇することのひとつが「PDCAのC(チェック機能)が効いていない」事例です。

このシリーズでは、私が遭遇した事例を書き溜めていきます。

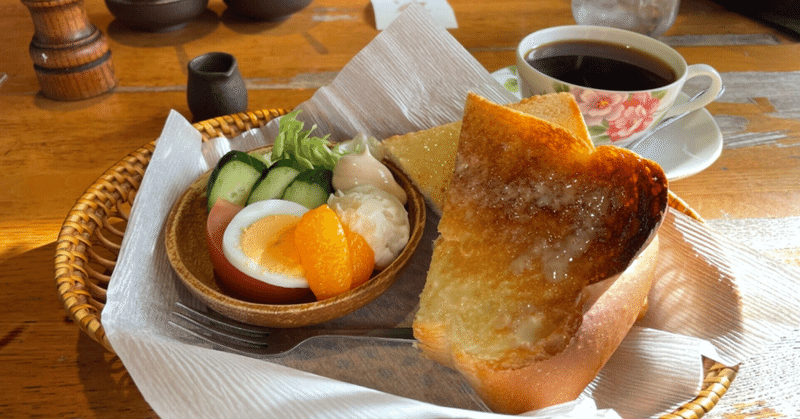

朝食の無料配布

以前にいた会社では週に一回、朝食の無料配布サービスがありました。

10時半までに社内カフェテリアに行けば、スタバで仕入れたサンドイッチとコーヒーが貰えるサービスです。私も何度か利用したことがあります。

この取組みの目的は、社員同士の交流機会を作ることでした。経営層とランチをした際に、これがグーグルを真似た企画であることを知りました。

部署も年代も異なる、普段は交流のない社員同士が、朝食をきっかけに顔見知りになる。いずれ、その関係性が仕事に反映されてイノベーションにつながる。

カジュアルな出会いがもたらすメリットを期待しての企画だと私は理解していました。

手始めに若手と先輩社員の交流を生むため、新入社員が持ちわまりで朝食配布スタッフを担当していました。

結果、当初の目的は達成されたのでしょうか?

答えはノーです。

実際に先輩社員側(朝食をもらう側)として参加しましたが、新入社員との会話は「おはようございます!サンドイッチとコーヒーです。どうぞ!」「ありがとうございます」程度でした。

これだとスタバ店舗のほうがはるかに、店員さんとお客さんのコミュニケーションがあるなと感じました。

もう少し会話しようと思うものの、新入社員側は3名ほどの少人数で場を回しているのに対して、朝食をもらう側は行列です。

この状況で新入社員と雑談する勇気はありませんでした。

この企画が社内に浸透してきた頃には、当初の目的は忘れ去られていました。「タダでスタバの朝食がもらえる!朝ごはん代が浮いてラッキー!」くらいの位置づけに変容していたのです。

最寄り駅の神戸屋パン

仕事帰りによく立ち寄っていた、チェーン展開の店内調理型パン屋さんの事例です。

夕飯を作る時間と気力がないときは、このパン屋さんの出番でした。美味しくて、種類豊富なパンには何度も夕飯を助けられました。

仕事を終えて20時過ぎに最寄り駅に着くと、たまに20%オフに出くわすことがありました。

普段定価で購入しているお気に入りが少し安く買えるとあって、まるで当たりくじを引いたような浮ついた気分でした。

でも、こういうイベントはたまに発生するから嬉しいんですよね。

いつからか、その神戸屋パンは20時を過ぎると20%オフが恒例になっていました。

最初の頃は売れ残りのパンしか陳列されていなかったのが、徐々に種類と個数が増え、いつの間にか朝と変わらない陳列風景が20時過ぎのパン屋さんにありました。

一物二価ですね。

こうなると消費者は、20%オフが神戸屋パンの定価と認識するようになります。値引きなしの定価で出している時間帯は「高く買わされている!」と感じてしまい、購入意欲が湧かないのです。

売れ残ると分かっていて、なぜパンを焼き続けるのか、私には疑問でした。

原価が同じであれば値引き販売すると利益は下がる、だから売り切れる量を販売する。そのために、陳列棚をこまめに目視確認して、売れ行きをチェックしながらキッチンへの指示を出す。

これは同じくチェーン展開するDONQを店舗観察をした際に見た方法です。(店舗観察は単なる趣味です)

最寄り駅の神戸屋パンを観察していると、陳列棚を目視確認するスタッフはいませんでした。

毎日の20%オフ風景からは、今日どの時間帯にどのパンがどれだけ売れたのか、即時のデータ分析ができているとも思えません。

データに基づく売れ残り予測の仕組みがなく、目視確認もせず、ただ店舗に届いたパン種を、ノルマを果たすかのごとく焼き続けている、というのが実態だろうと私は思います。

そして本部の人たちも、こうした実態を把握していないのでしょう。

閉店後の時間帯に最寄り駅へ到着した際、スタッフが大きなゴミ袋2つにぎゅうぎゅう詰めしたパンを運んでいる姿を何度も見かけました。

仕事とはいえ、自分たちが焼いたパンを、自分たちの手で廃棄する。

この精神的負荷の高い仕事は、チェック機能が働いていれば回避できたと私は思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?