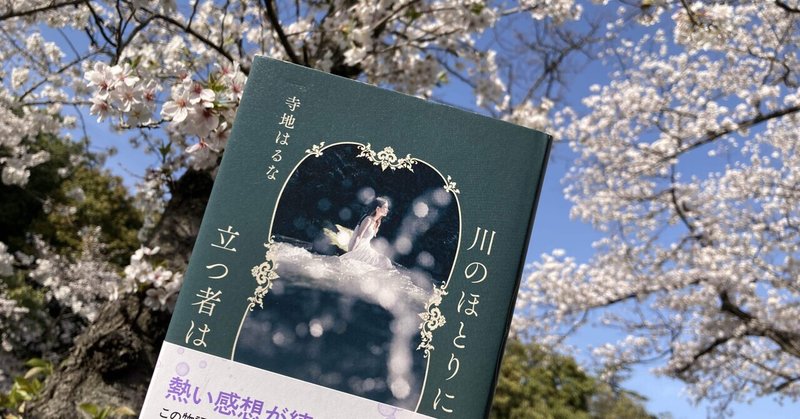

【読書/本屋大賞ノミネート】川のほとりに立つものは/寺地はるな

今回はこちらの本を読みました。

本屋大賞2023ノミネート作品ですね。結局感想投稿が間に合わなかったですが、お付き合いください。

あらすじ

カフェの若き店長・原田清瀬は、ある日、恋人の松木が怪我をして意識が戻らないと病院から連絡を受ける。松木の部屋を訪れた清瀬は、彼が隠していたノートを見つけたことで、恋人が自分に隠していた秘密を少しずつ知ることに――。「当たり前」に埋もれた声を丁寧に紡ぎ、他者と交わる痛みとその先の希望を描いた物語。

所感&母目線の多いこと

最近、読む本読む本に母目線で考えてしまうことが増えてしまいました。

娘が生まれたので、当然っちゃ当然なのですが、若い頃に自由に想像していた頃とはちょっと変わってしまった事が少し寂しい?という単語であっているかはわかりませんが。でも読む時期によって感じ方は変わってしまいますもんね。今の私の感性はこういう事なんでしょう。

今回の話はある障害が関わっているお話です。

娘が早産で生まれていることもあり、今後障害がわかることもあるかもしれない。

2歳の今は特に感じてはいないけれど、もし小学校に上がったタイミングでわかったりしたら。

私だったらどういう風に声をかけるだろうか。

私だったら娘にどうやって接するだろうか。

本筋ではないところでついつい考えてしまいました。

川のほとりに立つものは。

何が見えて何が見えないんでしょうね。

もし娘に障害が見つかったら、それはもう全力で守りたいと思いますし向き合いたいと思うけれど、お弁当屋さんのお母さんみたいについ「勉強ができないからね」と茶化してしまう気持ちもわかる気がする。

向き合うって勇気がいることだし気力も必要とする。

実際にそうなった時に、純粋に娘の事だけをみて向き合ってあげられるかな。

まぁ今ない事を考えてもしょうがないのですが、もしそうなった時のために考えることはやめてはいけないな、と思いました。

みなさんは本を読むときに何を感じていますか?

また感想教えてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?