映画「ハウルの動く城」を読む【完全解説】 ⑤

●母性が世界を救う

ハウルと荒れ地の魔女とサリマンの三人の関係について、ここで改めてまとめてみよう。

○ハウル=ソフィーの自己愛(現実を良く捉える心=ファンタジーを信じる心)

○荒れ地の魔女=ソフィーの自己嫌悪(現実を悪く捉える心=ファンタジーを信じない心)

○魔女・サリマン=現実世界そのもの

先述したように、ハウルと荒れ地の魔女の闘いは、現実世界に対して、揺れ動くソフィーの心の状態を示している。二人はソフィーの妄想によって生み出されたキャラクターであり、彼らが恐れているのは、魔女・サリマンと対峙すること。サリマンとの対峙は、現実世界に直面することになるので、二人は恐れをなしてしまう。サリマンが、二人の魔力を失わせる方法は、「人型の紙が作る輪」に取り囲ませることだ。これは、「他人の多面的で客観的な視点」の象徴であろう。「他人の目にさらす」ことで、「自己愛=ハウル」は、本性を剥き出しにしてしまい、「自己嫌悪=荒れ地の魔女」は現実の姿に戻ってしまう。

そんな二人を守るのは、生みの親であるソフィーである。ハウルはサリマンに呼び出されると、現実を直視したくないこともあり寝込んでしまう(きっかけは髪の色が変わってしまったことだが)。ソフィーは、そんなハウルにミルクを運び、ハウルに自分の母親になりすまして、「息子は役立たずだと言って欲しい」と頼まれる。このように、幼児的な面を見せるハウルに対して、ソフィーは母性本能を刺激される。「母性」に目覚めたソフィーは、ハウルの代わりにサリマンに会いに行くことを約束する。つまりは、弱った「自己愛」を自らの「母性」によって再生させ、現実に立ち向かわせようと言うことだろう。母性に目覚めたソフィーは、「おかしいわね。何であんなに元気なの」と荒れ地の魔女が驚くほど元気になる。

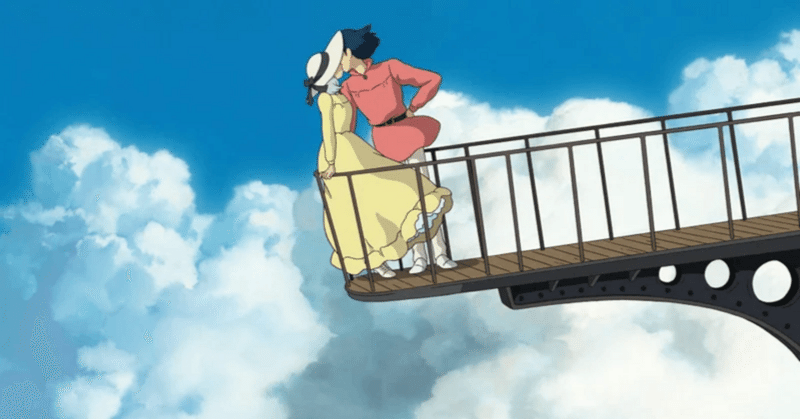

そんなソフィーも、冒頭の現実世界では、老婆のように力を失い、現実に立ち向かわず、ハウルのような王子様が現れるのを待っていた。空中歩行の描写からも分かるように、「足を出して歩き続けて。怖がらないで」とハウルに支えられ、自分の進むべき道も自らの足でしっかり歩けなかった。しかし、いったん「母性」に目覚めると、徐々に自己再生を始め、緑のヘドロを出して弱っているハウルに対して、逆に「自分の足で歩くのよ」と檄を飛ばす。そして、ソフィーは髪を切ると、「母性」の塊のようなキャラクターであるナウシカに変貌を遂げる。ついには、後半、異次元空間へと落ちたときも、宙を自分一人で歩けるようになる。

「母性の蘇生」は、現代女性に対する、宮崎監督のメッセージなのだろう。男は頼りにならない。いくら待っても、妄想世界でしか自分を救ってくれるヒーローは現れず、自信喪失してうちひしがれていても現実世界は変わらない。だから、現代女性は、家族が崩壊によって、「母性」を失いつつあっても、ソフィーのように、「母性」に目覚め、現実に立ち向かいなさいと。女性の心の中で眠っている「母性」こそが、現実世界を救うものなのだと。自分を救う白馬の王子様は、他ならぬ自分自身の「母性」なのだと。ソフィーが言い放った「未来で待ってて」というセリフは、女性の「母性」によって現実世界が救われることを願う、宮崎監督の心の叫びに思えてならない。

●ハウルの動く日本

本作品は、「ハウルの城」を日本の象徴として捉えると、政治的な見方も可能な作りになっている。ハウルが、魔女・サリマンに逆らえないのは、あたかもアメリカに「NO」と言えない日本のようだ。魔女・サリマンはアメリカの象徴であり、王国(サリマンの支配下の国)とハウルの間で結ばれた契約は、おそらく「日米安保条約」の暗喩であり、その契約によって、戦地に向かわざるを得ないハウルは、まさに「日米安保条約」によって、戦地へと自衛隊を派遣しなければならない日本の姿なのである。戦地から帰ってきたハウルは、戦地で闘った連中に対して「同業者に襲われたよ」とカルシファーに語る。これもまさにイラクを救いに行って、イラク人に襲われる日本人と重なるではないか。また、魔女・サリマンの「この馬鹿げた戦争を終わらせましょう」の一言で戦争は終結する。戦争を始めるのも終わらせるのも彼女の一言。サリマンは、まさに大国アメリカの姿とシンクロする。また、魔女・サリマン(=アメリカ)との闘いに負け、力を失った荒れ地の魔女は、資本主義に負けて崩壊した旧ソビエト連邦ともみえる。

「カルシファー=火=武力」を城から出さないという契約を破ると、城がボロボロになってしまうという展開は、憲法問題を曖昧にしたまま、国外へ自衛隊を出してしまった日本の未来を予見しているのだろうか。

●ハウルの動く日本人

「ハウルの城」を日本として捉えると、その中の住民たちは、さしずめ日本人の象徴であろう。城の形状は、やれクリスマスだの、やれ正月だのと喜んでいるような、和洋折衷の混沌とした日本人の価値観を表しているように思えるし、住人たちが「みんなややこしい呪いがかかっている」のも、異常犯罪が多発している病んだ日本の現状を示しているようにみえる。

ハウルは、髪が黒色になっただけで大騒ぎし(ソフィーがストレスで「ゴム人間」を生み出すように、ハウルは「闇の精霊」をつくり出す)、「美しくなかったら、生きていたって仕方がない」と外見の美しさに囚われている。この髪の色に関する騒動は、アメリカナイズされた日本人の姿を見せているように思える(後半では、ハウルは黒髪を受け入れている)。原作では、ハウルの地毛は赤毛であるが、本作品ではハウルの地毛は黒髪に変更されているのも、ハウルを日本人とシンクロさせることを意識しての変更だろう。

また、自然の流れを無視して、無理矢理、少女から老婆に成長させられたソフィーも、戦後、自らの歩みで勝ち取らず、アメリカに民主主義を注入され、それをあたかも自分たちが勝ち取ったものとして信じている日本人を象徴しているようにもとれる。ハウルは王国が運営する魔法使い養成学校の卒業生であり、王国に逆らえない契約を立てさせられている設定だが、これもアメリカの配下で民主主義国家として成長してきた日本の姿と重なる。何せ原作には、国立の魔法使い養成学校なるものも存在しないのだ。

ハウルは、嫌なことがあると、オモチャ箱をひっくり返したような部屋から出ようとしない。まるで部屋にフィギアを並べて、引きこもっているオタクのようだ。ソフィーに温かいミルクを持ってきてもらって、「嫌なら嫌だと言いなさい」と説教されても、「代わりに行ってくれ」「僕は本当は臆病者なんだ」と泣きつく始末。まるで幼児である。一方、ソフィーも外見は老人でも中身は若者であり、マルクルも変装によって年寄りに見せているものの中身は幼児である。彼らがいずれも外見よりも幼いのは、精神的に幼い日本人への皮肉とも取れる。

そして、物が溢れた部屋に住むハウルには「心がない」と言われている。これまた、まさに物が豊かになったことで愛を見失った日本人そのものだ。「心の教育」が叫ばれて久しい日本の現状を表しているように思えてならない。

案山子のカブ頭が、城の中(ソフィーの心の中)に入れないのにも理由がある。案山子(十字架=キリスト教)であるから、「キリスト教」の象徴ととれる。案山子の頭がカブでできている点や、彼のキャラクターがトトロと被っている点からも、案山子は、「キリスト教」だけの象徴だけではなく、「自然界の万物には神が宿っている」と考えるアミニズムを含めた広い意味での宗教を指しているのかも知れない。いずれにしても、日本人は、「血液型占い」「星座占い」みたいな占いを気にする割には信仰が浅い人種であり、それを反映してか、ハウルの部屋が「まじないのガラクタ」でいっぱいであり、案山子は城の中に入れない。

ハウルが夜な夜な「黒色の扉」の向こうの世界へ旅立ち、朝帰りするのも象徴的だ。スイッチ一つで、異次元空間へ入り込める「魔法の扉」は、ゲーム、ビデオ、インターネットなどのバーチャルな世界へ旅立てる道具のようであり、夜中じゅう、その世界に入り浸り、昼夜逆転した生活を送っているハウルの姿は、日本の若者の生態を見せているように思える。ちなみに、原作でも、ハウルの甥たちは、テレビゲームに夢中であり、ハウルは姉に「いい大学を出ても定職に就かない不良」と呼ばれている。言わば、ニートと言ったところか。

また、年老いた荒れ地の魔女が、若者の世話になっているのは、高齢社会になり老人介護の問題を抱えた日本の状況を示しているようにも見えるし、城の中がゴミで溢れているのも、ゴミ問題が深刻化している日本らしい。私には、日本も、ハウルの城のように、一度、崩壊しなければ、立て直すことができないのだと宮崎監督は言いたいのではないかと思えてしまう。

●髪の揺れは自由の表れ

宮崎作品では、ヒロインが感情を高ぶらせて行動的になると、必ず風が吹き、髪が大きく揺らめく仕掛けになっている。宮崎作品において、ヒロインの髪は、彼女たちの心の状態を示しており、彼女たちの髪の揺らめきは、精神の高揚を表す表現手段なのである。

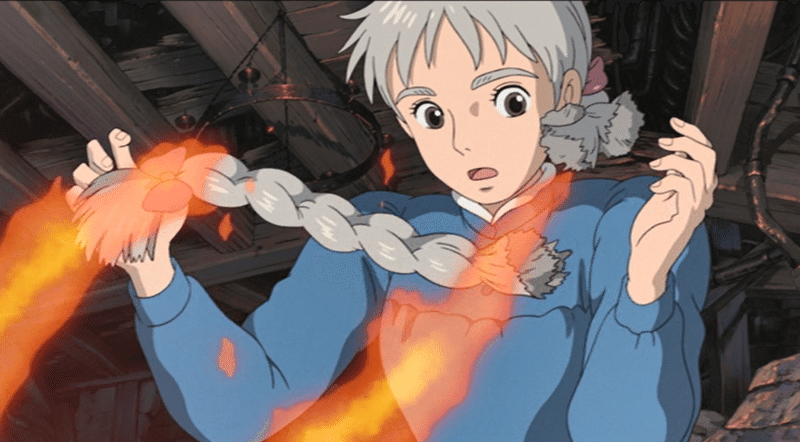

本作品では、この宮崎作品の仕掛けと、帽子屋の設定が非常にマッチしている。ソフィーは、長女であることから、自分の気持ちを抑えて、亡き父の残した帽子屋を継がなければならないと思っている。ソフィーがいつも被っている「帽子」は、精神の抑圧の象徴として使われており、中盤、生命力を回復させるまで、彼女は、帽子を目深に被り、髪は決して揺らめかない。それどころか、しっかり髪も縛っていることから、彼女の精神はかなりのプレッシャーで抑圧されていることが強調されている。

そんな彼女が、いつ帽子を脱ぐかと言えば、ハウルの代わりに魔女・サリマンに会いに行った時である。このシーンで、魔女・サリマンは、ハウルが彼女の一番弟子であり、跡継ぎであったが、魔法を自分のためだけに使うようになったと語る。「ハウル=ソフィー」と「魔女・サリマン=ソフィーの母親」という図式から、このことは、母親が三人姉妹の中で、ソフィーが一番言うことを聞き、帽子屋の跡継ぎとして見込んだのに、「跡継ぎは嫌だ」と思い始めている、今のソフィーの状況を嘆いていることを示している。王宮に向かう途中で、荒れ地の魔女に「何で王様のところへ行くのよ?」と聞かれたソフィーが「就職活動」と答えるのも、「帽子屋をやめる」という意味が込められているのだろう。

サリマンの言い分に対してソフィーは、「ハウル(=ソフィー自身)には心がある」「ハウル(ソフィー自身)は真っ直ぐ自由に生きたいだけ」と反論する。つまりは、自分は抑圧から解放を望んでおり、自分自身を愛する気持ちが残っているのだと告げる。ソフィーは、魔女・サリマン(=母親)に反旗を翻し、自らの意志を貫く。その後、ソフィーの帽子は魔女・サリマンの元へと手渡されるのだ。要は、ソフィーに押しつけて、ろくに帽子屋の仕事もせずに遊んでいる母親に(冒頭では外出先から山ほどの包みを抱えて登場する)、「私は帽子屋を継ぎたくありません。あなたが継いでください」というメッセージを言い放っている訳だ。魔女・サリマンが車椅子に乗っているのも象徴的だ。これは、魔女・サリマン(=母親)が人に仕事を任せて自分の力で歩こうとはしないことを示しており、それに対応するのが、ソフィーが自分の足で宙を歩こうとする描写の繰り返しである。ソフィーは、母親とは違い、自分の進むべき道を模索しながら、自分の足で着実に歩こうとしている。原作では、魔女・サリマンは男であり、「魔女・サリマン=ソフィーの母親」という図式を成立させるために、宮崎監督は、サリマンの設定を改変したのだと思われる。

このほかにも、本編には、ソフィーの自由への願望が読み取れる設定が多々ある。例えば、「カルシファー=ソフィーの心」であることから、カルシファーの拘束は、ソフィーの心は抑圧を意味していると思われる。そんなカルシファーは、呪いが解けたとき、歓喜しながら、「おいら、自由だ」と叫ぶが、「カルシファー=ソフィーの心」であることから、これはソフィーの心の叫びであることが分かる。

「ハウル=ソフィー」であることから、ハウルが鳥人であることも、「自由」を求めるソフィーの願望の表れであり、ハウルには「自由に生きるのに必要なだけ名前がある」のも、ソフィーの願望の表れであろう。そんなハウルに対して、ソフィーは「はっきり言ってやればいいの」「私は手伝いません」と王様に言ってやればいいと言うが、これは次女が「本当に一生、あのお店(帽子屋)にいるつもりなの?」とソフィーに言ったセリフと対応している。つまり、これは、ソフィーが過去の自分自身に投げかけているセリフだったのである。

いずれにせよ、帽子を目深に被っていたソフィーは、サルマンの前で帽子を脱ぎ捨て、カルシファーへ渡すため髪を切り、ショートヘアをはためさせながらハウルを救うのである。宮崎作品における髪の毛は、ヒロインの精神的な成長を描くための重要な演出手段なのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?