口笛

※この物語は、Mr. Childrenが2000年にリリースした楽曲「口笛」をClarkが小説化したものです。歌詞の一部を物語の中で引用させてもらっています。

僕はその頃、いつも自由帳を持ち歩いていた。

九州の片田舎。

外界への逃げ道を閉ざすかのような高い山々に囲まれた盆地に、僕は住んでいた。

彼女が転校してきたのは6年生の秋だった。

東京から転校生がやってくる。

そんな噂は、田舎の小学生にとっては、世界中で何よりも大きなニュースだった。

彼女が実際に教室にやってくると、色めきだった同級生たちは、質問攻めにした。

「どうして東京から引っ越してきたの?」

「どんなところに住んでいたの?」

そんなことを、聞いているように「見えた」。

彼女がどう答えているのかは「見えなかった」。

僕は、生まれつき耳が聞こえなかったからだ。

何をしゃべっているのか、会話の内容は聞こえない。

ただ、同級生たちの表情から、大体しゃべっていることは想像できた。

耳が聞こえない、と言うと、「かわいそうだ」と思うかもしれない。

でも、僕はそのせいで「不自由だ」と感じたことはそれまで無かった。

授業は黒板と教科書を見ていれば大体理解できる。大事なことは把握できたし、宿題やテストも人並みにはできた。

いつも自由帳を持っていたから、どうしても聞きたいことがあれば、そこに文字で書いてやり取りをした。

もちろん、休み時間に級友との他愛もない会話に入ることはできなかった。

でも、そんな時は、自由帳に物語を書いたりイラストを書いたりして過ごした。

僕にとって自由帳は、他の人たちとを繋ぐ手段であり、自分と対話をする道具であった。

クラスの輪にはうまく入ることはできなかったけど、それはきっと僕の性格が原因だろう。仮に耳が聞こえていたとしても、教室の端で自由帳と対話をして過ごしていたと思う。

転校生が来てから数日が経ち、ようやく学校も少し落ち着きを取り戻してきた。同級生が僕の自由帳に書いて教えてくれた情報によると、彼女は、都会の生活が合わなくて体調を崩していて、祖父母の家があるこの町にやってきたらしい。

都会の空気は汚れている、と社会の授業で習ったことがある。

東京に住んでいて、喘息にでもなってしまったのだろうか。

この町で体調が良くなればいい。でも、そうなったらまた東京に戻ってしまうのかな。そんなことを思っていた。

「転校生」という肩書きを失っても、彼女はいつも、みんなの中心にいた。

話題の中心には彼女がいて、みんなを笑顔にしていた。

僕は、会話には入っていけなかったから、いつもそんな光景を遠くから眺めていた。

学校で彼女と直接接する機会はほとんどなかったが、彼女の祖父母の家が、僕の家のすぐ近くだったので、下校班が一緒になった。

5人のグループのうち、学校から近い順に、1人ずつ少なくなっていく。

その度に僕の心は高鳴った。

彼女と2人だけになる帰り道。

最初の1週間は、ただ歩いていくだけだった。

その後のある日、彼女は「近道をしよう」と畦道の間を抜けて行こうとした。

稲刈りが終わった後の田んぼを見て、彼女は「綺麗な稲穂が見れなくて残念だなぁ」と言っているようだった。

僕が稲穂の代わりに、田んぼに潜むバッタを捕まえて見せてあげた。

彼女は、バッタを生まれて初めて見たかのように目を丸くしていた。バッタが僕の手から逃れて彼女の鞄の脇にとまったので、彼女はパニックになった。僕が振り払ってあげようとすると、バッタは、僕の頭の上に飛び乗った。それを見て彼女は大笑いしていた。クラスでは感情を出すことのない僕も、笑顔を隠せなかった。

それから毎日、僕は彼女と畦道をジグザグに歩いた。

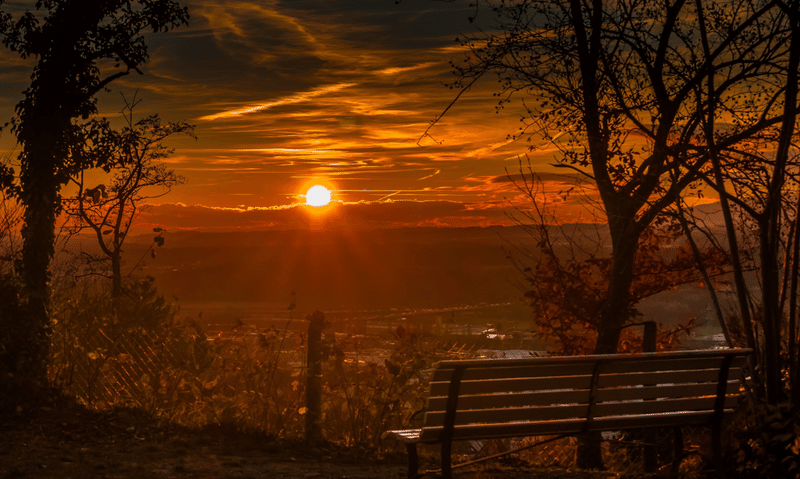

日が傾く時間が次第に早くなり、

2人の影が北風に揺れながら伸びていった。

ゆっくりと畦道の間を歩きながら、彼女は口笛を吹き始めた。

僕には、その音は聞こえないけれど、

乾いた風に彼女の口笛が澄み渡っていくのが見えた。

まるで世界中を優しく包み込むように。

突然、彼女は僕に「口笛、吹ける?」と聞いてきた(ように見えた)。

僕が首を横に振ると、「教えてあげる」というように、ジェスチャーを交えながら、口をすぼめて見せた。僕は気恥ずかしかったが、真似をしてみた。でも、当然僕がいきなりうまくできるわけはない。彼女はうまく教えられないのが悔しいようだった。

次の日、いつもは素通りしてたベンチに2人で座った。

彼女は、僕の自由帳にイラストで口の形を描いて、口笛のコツを教えてくれた。

音が本当に出ているのか、僕には全く分からなかったが、

彼女は褒めてくれていたから、少しは上手くなってきたのだろう。

ベンチを立つと、彼女と手を繋いで畦道の間を歩いた。

手を繋いでいる間は、彼女と僕は、疑いようもなく同じ「今」を過ごしているのだという実感が湧いた。

その温もり、その香り、その全てで僕は生き返った気持ちがした。

こんな幸せな瞬間は長くは続かない。そう思ってはいたけれど、

この心の温もりは消えない。それも確信していた。

やがて秋雨前線が僕らの町に停滞し、傘が手放せない毎日が続いた。

雨が降っていては、僕らの口笛も響かせることができない。

黙々と、家に帰る日々が続いた。

ようやく雨が上がり、傘を持たずに歩けるようになった。

僕らは、ベンチに座り、口笛を吹いていた。

その時、近所の中学生たちが通りがかった。

僕たちを見て一瞬怪訝な顔をし、苦笑いを浮かべながらそそくさと通っていった。

僕は何が起きたのかよく分からなかったが、彼女は涙を浮かべていた。

「どうしたの?」と聞きたくて、彼女に自由帳を渡した。

彼女は、僕の自由帳に何かメッセージを急いで書いていた。

そして、ジェスチャーで、「家に帰ってから見ること!」と伝えてきた。

僕は自分の部屋に戻ると、自由帳を開いた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ごめんなさい。

私は、あなたに嘘をついてきた。

東京に住んでいるとき、突然耳が聞こえなくなったの。

病院で調べても理由は分からない。

ただ、ストレスが原因だろう。環境を変えれば良くなるかもしれない、と。

この町にやってきてから、耳が聞こえないのを必死に隠して、私は他の子に話を合わせてきた。きっと気づいている子も出てきたと思う。少しずつ、クラスにいるのが辛くなった。

そんな中、あなたと2人でいる時は、自分の耳のことを隠す必要が無かった。夢を摘むんで帰る畦道。立ち止まったまま、2人なら笑って過ごせた。

私は口笛を教えてあげたけど、本当は音なんて出てなかったんだと思う。

でも、2人で口笛の練習をしていると、雨上がりの空に虹がかかるように、

心が軽くなった。

今まで隠していてごめんなさい。

音の出ない口笛のせいで、あなたが誰かに馬鹿にされるんじゃないか。

そんな気がして、とても不安になったの。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

僕は、その自由帳を読み終えると、すぐに2階のベランダに飛び出した。

彼女が、ゆっくりと背を向けて遠くへ向かって歩いているのが見えた。

なんだか、そのまま、彼女と会えなくなってしまう気がした。

大声で彼女の名前を叫びたい。でも、できない。

生まれて初めて、自分は「不自由だ」と感じた。

そうだ、僕たちは不自由だ。

でも、僕たちの口笛は確かに、世界を色づかせたんだ。

彼女は背を向けて、次第に僕の家から遠ざかって歩いていく。

僕は、祈るような思いで、音の出ない口笛を吹いた。

口笛を遠く、永遠に祈る様に遠く響かせようとした。

きっと、いや絶対に音は出ていなかったと思う。

でも、彼女は何かに気付き、振り向いた。

彼女は涙を流しながら、でも笑顔で手を降ってくれた。

「また、明日」と言っているように「見えた」。

雨上がりの空に、虹がかかった。

あとがき

最初に記載したように、Mr. Childrenの同名楽曲を小説化した物語です。優しいメロディーにのせて、包み込むような歌詞。子どもの頃を思い出し、懐かしくなる。そんな楽曲です。ぜひ、楽曲を聴きながら、もう一度、物語をお読みください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?