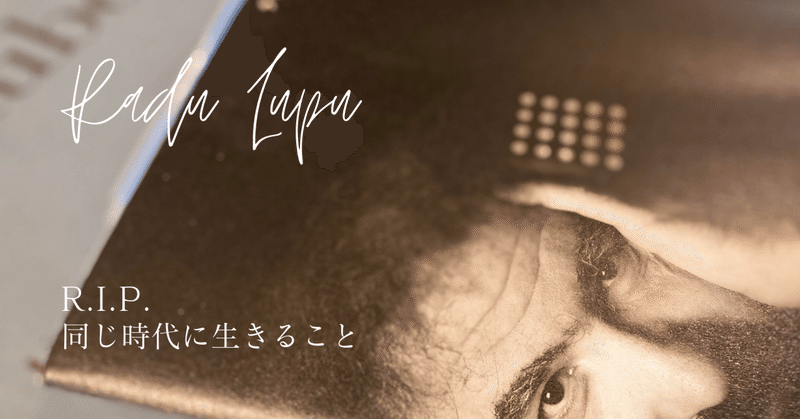

R.I.P. 同じ時代に生きること

こんばんは。毎日更新を目指したいと申しつつ、中の人が体調を崩しまして、1日と少し空いてしまいました。その間、悲しいお知らせがいくつも。

中でもラドゥ・ルプー氏は引退表明後にであったものの、いつかは何かが起きて生演奏を聴きたいと思い続け…奇跡なんて起こらずに嗚呼、思い続けたままに終えてしまいました。この季節は彼のスターダムのきっかけの一つ、且つて輝かしく優勝された、ヴァンクライバーン国際ピアノコンクール本大会も間近、生きていらしたら一体どのように見つめられていたのだろうかと想いを馳せています。

心よりご冥福をお祈り申し上げます。

ラドゥ・ルプーは語らない。

――沈黙のピアニストをたどる20の素描(デッサン)

こちらのタイトルは皆様もご存知かと思いますが、ちょうど5か月前に出版された、本人公認の唯一の書籍。インタビューも録音も拒んだという彼のことを、彼に近しかった20人が証言・寄稿されて語られたものです。実はトップ画面は私物ですが、夥しい数の付箋が貼られています。そう、今宵は、ご本人は言葉では語りたがらなかったというのに、周りの方々が語らって、さらにそれを読んだ私が語ろうという回です。好きなエピソードが多すぎて一体どこをご紹介すればよいのやら。。ちなみに配信では少し片鱗を見せておりますが、中の人はシューベルトが好きでして、そしてルプー氏のシューベルトも当然のごとく大好きで、背景のヘンレ版はシューベルトでした。

リーズ国際ピアノ・コンクールにて。

冒頭ヴァンクライバーン国際ピアノコンクールにふれましたので、コンクール繋がりの箇所をご紹介しましょう。

本選では協奏曲を一曲弾かねばならなかったのですが、ラドゥはベートーヴェンの協奏曲五曲をすべて用意して審査員に選んでもらおうとしていました。もともと彼は自分の好きな第4番を演奏するつもりだったのですが、演奏直前に彼が私に言った言葉を覚えています。「君の4番には劣るよ、僕は3番を弾くことにする」と。芸術家が自分のもっとも大切にしているものを人に譲る……まさに友情の証そのものです。

PART1 ボリス・ペトルシャンスキーの寄稿より

さらにこのあと、ルプー氏は優勝するわけですが、褒賞であった六回のコンサートをボリス・ペトルシャンスキー氏に代わりに演奏してほしいとまで言ったそう。(実際にはルプー氏が予定通り出演したようですが)

よくスポーツマンシップとは聞きますが、アーティスト同士の友情、ルプー氏のこのアティテュードは美しさきわまるものがあると非常に感銘を受けたのです。

国際コンクールという点では、1966年第2回ヴァン・クライバーン国際コンクール、1967年エネスコ国際コンクール、1969年リーズ国際ピアノ・コンクールとすべてを制しています。

シューベルトについて。

続いてのピックアップはシューベルト。時代をかなり下り、ルプー氏について若きピアニストへのインタビューも掲載されていました。2015年にショパン国際ピアノコンクールを制したチョ・ソンジン氏がルプー氏と交わした会話から。

一度、シューベルトのソナタについて尋ねたことがあります。どのソナタがいちばん難しいか聞いたら、後期のソナタ第19番ハ短調だと答えました。僕にとっていちばん難しいのは最後のソナタ第21番変ロ長調です。でもラドゥはハ短調に比べれば簡単だと言っていました。この変ロ長調ソナタは僕にとっては特別で、死ぬ前に一曲を聴くとしたらラドゥの演奏でこの曲を聴きたい。彼のアコーギクは特別です。四角張ったところはなく、水のようにつねに流れがある。彼が非常にゆっくりと演奏するのは驚くべきことです。流れを求めて弾こうとすると、音楽を止めないように速いテンポで演奏しがちです。でもラドゥはゆっくりとしたテンポで演奏しつつ、流れをたもつことができるのです。それが彼の特別なところです。ラドゥの音、ルバートのタイミングは絶妙です。

PART1 チョ・ソンジンへのインタビューより

このあとさらにルバートやショパンについてのレッスンの様子なども語られますが、あまりに引用が長くなってしまうため、気になる方はどうぞお手にとって読んでみてください。今回は断腸の思いで、仲間へ見せた愛情深い人柄、後進とあたたかく語らう音楽についての一面をそれぞれかいつまんでお届けしましたが、このほか、本日ご紹介した二人のピアニストのパート以外にもルプー氏に関しての印象的なエピソードや金言の宝庫。きっとこちらを読んだ後には(何なら一度本を閉じて)演奏に対峙したくなるに違いない。

書籍はこちらからご覧あれ。とにかく読んでみていただきたいです。

同じ時代に生きること。

このタイトルを表題にしたこと。それはただただ、今同じ時代に生きることを大切にしたいと、やっぱり思ったからでした。こうしてどなたかが亡くならずとも、私自身ゲストをお迎えするインタビューや伺う演奏会でいつもいつも感じることです。同じ空間を共有できること、磨きあげられた音楽を享受できること、場合によってはSNSなどで声を届けられること。それらはどれも同時代に生きられているからこその豊かさで。選び方、楽しみ方、受け取り方に正解などない、私がピンときたら、貴方がなんとなくそう思ったらそれがよいのです。いつが最後になるかわからないからこそ、これからも一期一会の想いで、瞬間瞬間を大切にしていきたい。

そこはかとない悲しみも、早く出会わなかった自責の念もあるけれど、ルプー氏と少しでも時代を共有できていたこと、同時代に軌跡を辿れることに感謝です。

最後まで読んでくださってありがとうございます。またお会いしましょう。

「変ロ長調ソナタ」を聴きながら。

(華)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?