身近にある森林に気づくために【安全の国をつくる】第2回開催

日本の国土およそ3分の2を占めている森林。管理が行き届かず乱雑に生えた木々が腐り始めるなど、日本の安全が足元から崩れ落ちる瞬間が差し迫っている。

5月20日に帝京大学霞ケ関キャンパスで開催された第2回「安全の国をつくる」では、森林問題に切り込んだ。NECソリューションイノベータ(株)でICTによる林業の見える化を進めている川﨑貴夫さんが登壇し、講演していただいた。また、帝京大学経済学部3年の小澤太己が指定討論者として、1年間森に通い得た知見を基に議論を行った。

森林の価値が軽んじられている

川﨑さんからは、森林の多面的機能についてお話いただいた。森林が、人間に限らない多種多様の生き物を支えている。他者と関わる機会を創ったり、自然の中での経験を積んだりする貴重な場である。

森林はこれまで様々な人とのつながりで成り立ってきた。しかし、今ではそれが途切れてしまっており、一部では「瀕死の林業」と表現されるまでになっている。

この現状を打開すべく、川﨑さんが取り組んでいるのが、ICTによる林業の可視化だ。顔認証、指紋認証の技術を用いて、木材の個体識別を可能にする。それにより、手元にある木材が、誰が育て、どこから届いたのかが簡易的に分かるようになる。

身近にある森林に目を向けよ

指定討論者の小澤からは、本講座の特別企画「森林プロジェクト」で1年間森林に通う中で学んだ知見を基に、放置されている森林の問題について発表を行った。

三大都市圏から50㎞(国土の約5%)の狭い範囲に、全国にある里山フィールドの3割がある。帝京大学八王子キャンパスが、里山を切り拓いて創られたことも説明する中で、森林が身近に存在するものであることを伝えた。

また、木材の値段の決定方法が曖昧であることにより、林業の現場に金額が戻っていないことにも触れた。補助金に依存している現状を変える必要があると指摘した。

来場者とともに考えたアイデア

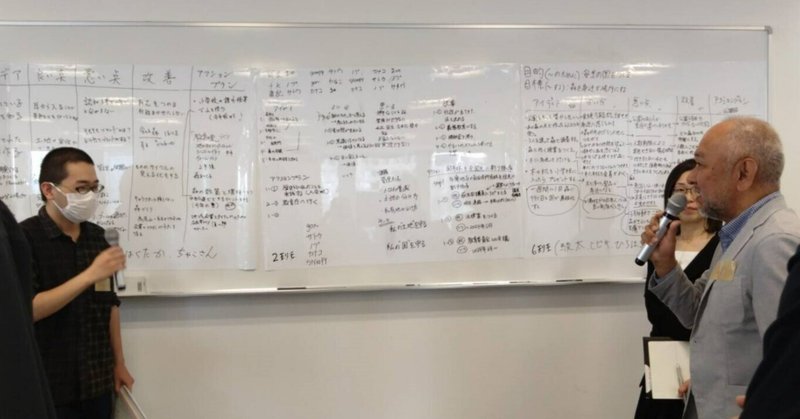

登壇者からの講演後は、参加者が1班6名程度に分かれチームワークを実施した。テーマは「森林を身近な場所にする」。最終的には、「安全な国をつくる」ことに繋がるように、議論を重ねアクションプランを発表した。

私も議論を進める中で、森を放置している当事者であることに気づかされた。同じチームのメンバーも各自多くの気づきがあり、それらを基にした議論は熱を帯びていた。

発表では、「大学の入学前教育で入学生にレポートを書かせる」「1ヵ月に1度、森林に行く日を国が指定する」など森林に触れるきっかけづくりの案が多く提案された。最後に互いに質問をし、より自分事として森林の問題を考えるようになっていった。

6月24日(土)に第3回「安全の国をつくる」を開催する。テーマは「野菜・魚・肉の価格は誰が決めるのか」。株式会社イトーヨーカ堂で長年物流に携わってきた中村哲士さんをお招きし、参加者と共に議論を深めていく。会場は帝京大学霞ケ関キャンパス。

6月22日まで参加者を募集中。参加申し込み・お問合せは下記リンクまで。 https://docs.google.com/forms/d/1H_oe2iUVNzmzTeJKCQhov7AXKEFn9C1_JcAdxyDAbvg/viewform?edit_requested=true

(文責・中嶋佳菜子)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?