第四章 とにかくハッピーだったサンディエゴ滞在記

第22話 英語で用件を電話で伝える

メキシコから無事にアメリカへ再入国を果たした後、トロリーに乗る前に公衆電話からレドナの携帯に電話をかけてみた。

レドナは、数年前に1年ほど日本でAE○Nの講師として英語を教えていたらしい。その時、僕の英語の先生のハジメさんも同じ職場で教えていて同僚だった事もあり、今回ハジメさんから僕に紹介してもらえた形だ。

旅行前にメールで事前にやり取りするチャンスがあったことはあったのだが、うまくコンタクトが取れなかった為、待ち合わせ方法などを決める為には、こちらからレドナに電話して用件を伝えなければならない状態だった。

僕くらいの英語レベルでこれをやってのけるという事は、相当の難関だという事は言うまでもないだろう。お互いに知らない仲で、しかも僕から用件を伝えるという事は、僕がリードして話を進めなければならないという事なのだ。

まず、ひどくぎこちない挨拶をした後、

「可能であれば、15時過ぎにサンタフェデポの待合室で待ち合わせして、それからラ・ホヤに向かうのはどう?」

という事を提案してみた(つもり)。だが、さすがにそれは唐突過ぎたらしく、結局僕の予約しているホテルのロビーで18時に待ち合わせをして、ホテルの近くのレストランでディナーにしようという事になった。

それにしても、英語で電話するのは凄まじく緊張する。何しろ沈黙が痛い。沈黙を埋めようと努力するが、頑張れば頑張るほど空回りするだけだった。伝えたいことを伝えられないのがこんなにも辛いとは思わなかった。僕にとって、日本語だとしても電話は苦手なもので、僕の今の技術では電話越しに聞こえる相手の声から相手の感情を読み取る事が出来ない。それに加えて、言語的な問題も抱えるとなるとさらにハードルは高くなり、問題は一層深刻になるのだった。

電話の後、早速券売機でチケットを購入しトロリーに乗り込んだ。車内で日本人の女の子2人組を見かけ、話しかけた訳ではないのだが、彼女達の会話に出てくる日本語がひどく懐かしく感じられたのを良く覚えている。この時は、こんなに日本語を使わないで生きているというのが不思議に思えた。

サンディエゴのサンタフェ駅でトロリーを降りて、サンディエゴのダウンタウンを歩いてみると、高層ビルが立ち並び、全米で6番目の大都市という事が納得出来た。

この日宿泊予定のホテルを探すと思いのほか遠くて、荷物の重みで体が再び悲鳴を上げ始めていた。特に、ウェストポーチをしていた側の右足の各関節が物凄く痛くなり、歩くたびに激痛が走るようになってきてしまった。ウェストポーチといえどいろいろなデバイスが入っていて相当の重量があったので、全く軽視は出来なかった。

何とかホテルに辿り着き、15時30分頃にはチェックイン完了。

ホテルはリトルイタリーの中にあって、今までのホテルと違い、フロントの人はハンサムで感じの良いイタリアンで、白い歯が眩しかった。僕が女だったら思わず恋に落ちてしまいそうな程の美男子だったのだ。僕があまり英語をうまく話せない事が分かっても、彼は全く嫌な顔をせず、根気良くホテルの説明をしてくれた。今までのホテルのフロントに比べると、天と地くらいのギャップを感じてしまい、ホテルのフロント次第でホテル自体の印象も劇的に変わってしまうという事を心底感じた。

実際に部屋に足を踏み入れてみると、シングルサイズのおしゃれな部屋で、イタリア風なのか良く分からなかったが、何とも味のある部屋だった。何しろ、やっと安心してゆっくり出来そうな部屋に巡り合えたような気がした。

さすがに疲労感は隠せず、レドナとの初対面に備える意味でも、予定していたラ・ホヤ行きは諦めて仮眠をとることにした。計画していたルートから外れるのはとても残念だったが、まぁ仕方ない。

本当に疲れていたようで、あっという間に夢の世界へ誘われたのだった。

第23話 アメリカ人女性とイタリアンディナー

ホテルの部屋で仮眠を取った後、待ち合わせの18時の10分前に部屋を出ようとしたところで部屋の電話が鳴った。このタイミングで僕の部屋にかけてくるとしたらレドナくらいかなと思って出てみるとやはり彼女からで、「着くのに後20分くらいかかるから部屋で待っていて。着いたらまた電話する。」との事だった。寝起きでまだ頭が動いてなかったのでちょうど良かった。

その間に、これからどんな会話が展開されるのかを想像してみた。そうすると、だんだん彼女と話したい内容が湧き出てきた。緊張で胸がドキドキしていたが、外国人だと思わずに自然に友達になりたいという想いで話せばきっと楽しい時間が過ごせるはずだと前向きに考えられた。

そのうちにレドナから再度電話があり、「既にロビーにいる」との事だったので早速ロビーに下りて行った。

先程の電話で彼女は盛んにディナーの話をしていた気がするのだが、そこから僕が連想できたのは「食べるのが好き→太め」という単純なものだったのだが、実際会ってみると、そんな連想していたのがバカに思えるほどスリムな人だった。

あまり自然ではなかったが、軽く挨拶をしてから僕等はリトルイタリーの街中を歩き出した。

リトルイタリーには道路の両側にレストランが立ち並んでいて、どこに入ろうか迷った。初めて会った人間が考えている事など僕に知る由もなく、彼女がどうしたいかをうまく聞けずにいた。だが、こうして現地の人と一緒にサンディエゴの街中を歩けるというだけで僕は幸せだった。

やがて、値段はどれも大分高めだったが、何となくメニューを見せてもらったイタリアンレストランに入った。

それぞれ一品ずつ料理を注文して分けて食べる事になったのだが、かなり量が多くて結局2人で食べきれなかった。とっても美味しかっただけに残念だった。イタリア料理に精通している訳ではないので、うまくその美味しさをお伝え出来ないのが残念でもあるが。

レドナは1年程の日本滞在期間があるだけあって、ちょっとだけなら日本語の単語を知っていたようだった。とは言っても、ほとんどすべてが英語での会話になる事が予想され、会話は弾まないだろうと思われたが、大方の予想に反して1時間以上楽しく会話する事が出来た。もしかしたら、彼女が日本で英語を教えていた時の経験が、僕を話しやすい方向に導いてくれていたのかもしれない。

彼女は僕の事をスマートだと言っていた。スマートと言っても、goo辞書より調べてみると、次のように様々な意味があるらしい。

(身なりが)きちんとした, 洗練された; 流行の; 気のきいた; 利口な; 〔時にけなして〕 抜け目のない, ずるい; なまいきな; 鋭い, 強い; ずきずき痛む; きびきびした; 活発な

この場合はどの意味だったのかは未だに判明しないのだが、「ずるい」や「なまいきな」だったりしたら嫌だなと思った。

男としては非常に情けない話なのだが、勘定はレドナにしてもらってしまった。「歓迎の意味で払うよ」と強く言われてしまった時に、今の自分に彼女を説得出来るほどの英語力はないと感じてしまい、それに素直に従ってしまった形で、また自分の無力感に苛まれる結果となった。

それにしても、彼女のクレジットカードの使い慣れた仕草はとっても格好良くて、僕も自然にクレジットカードが使えるようになりたいなと思った。

第24話 イングリッシュスピーカー達に囲まれて

リトルイタリーにあるオシャレなレストランを出て、今度はデザートで有名なエクストラオーディナリーというお店に行った。そこで待ち受けていたのは、レドナの友達のナネッテと、レドナの妹のラルナと、そのボーイフレンドのケビンだった。

さすがにこんな展開は想像していなくて、予想外の出来事に悪い人に誘拐されて身動きする事さえ出来ない窮屈な感覚を感じてしまった。

最近は、一人の友達から望まなくてもどんどん広がっていく傾向があって、常にオープンマインドであれば、それは外国でも一緒なんだなぁと思った。友達に紹介したくなる人って、なりたくてもなれないものだから、すごく良い傾向かなと自分では思う。

僕は、友達から友達を広げていってそれをどんどん繋げていく架け橋になりたいなと思う。僕がセンターでなくてもいい。ただの架け橋でいいから。そういったコミュニティが世界規模になれば絶対に世界は変わるという事を僕は確信している。

それにしても、こんなシチュエーションでイングリッシュスピーカーズに囲まれてどうなる事かと思ったが、みんな僕に興味を持ってくれていたからか話があまり途切れることはなく、特に僕の携帯のカメラにはすごく興味を持ってくれて、そのカメラで記念撮影などして和気藹々とした雰囲気を作り上げていけた。

デザートはどれも甘すぎたが、すごく雰囲気の良い店だった。ナネッテの友達がこのお店でウェイトレスをしていて、仕事中なのにすごくフレンドリーな雰囲気を醸し出していた。

もし、僕がサンディエゴに住むような事が将来あれば、頻繁に友達とこの店に来たいなと思った。

結局、22時30分頃までみんなで楽しく話しが出来た。アメリカまで来てこんな夜遊びが出来るなんて思ってもいなかっただけに、とても貴重な体験だったと思う。こんなにも長い時間、僕は英語の飛び交う空間に身を置いて会話に参加していた訳だが、その会話は一方通行ではなく、双方向なだけでなく、四方八方の方向問わずにて展開されていたのだ。それを苦痛に感じる事もなく、「楽しかった」と素直に感じられるのは、明らかに今までとは違う自分の姿だった。

勘定の時、結構な額になっていたと思うのだが、また歓迎の意味でという事でみんなに奢ってもらえる話になってしまい、押しの弱い僕はここでも皆に従って奢ってもらう事となった。

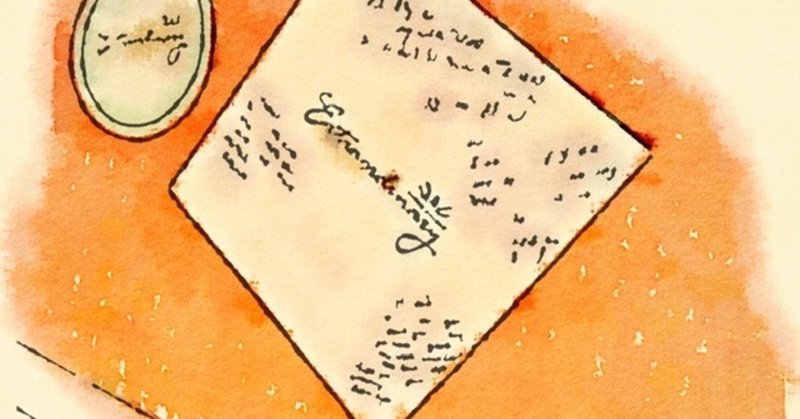

最後に、この店のテイクアウト用メニューの紙に、皆から一言ずつメッセージを書いてもらってプレゼントしてもらえた。

皆、本当に僕の事を歓迎してくれていて、皆もこの時を心から楽しんでくれたのだなと思った。未だに、この紙に書かれている彼等のメッセージを読むと胸が感謝の気持ちで一杯になる。この時点で、危険を冒してでも勇気を出してこの旅を決行して本当に良かったと思った。

だが、そんな感謝の気持ちとは裏腹に、その気持ちがどうしてもうまく言葉に出来なくて、すごくもどかしい思いをした。感謝の気持ちを伝えるのは必ずしも言葉とは限らないが、言葉で伝えるのは人間として必要な行為だ。外国語という壁はもちろんあるが、その感謝の気持ちが本物であれば、近いうちに自然と感謝の言葉が伝えられるようになるだろう。

もし彼等が日本に来たら、今度は僕が歓迎する番だ。本当に日本に来て欲しいと心から思える。僕のホームタウンの平塚を案内したい。共通する海に連れて行って、この太平洋を隔てて僕等は繋がっているのだという事を知って欲しい。世界は一つだ。「国」というつまらない単位で区切らないで、世界市民として壁を取り払って皆と接することが出来る日が来る事を僕は願って止まない。

第25話 ハロー!僕の名前はジョンだYO!

エクストラオーディナリーでデザートを楽しんだ後、ラップミュージックでノリノリのナネッテの車でホテルまで送ってもらい、彼等に精一杯の感謝の意を伝えて、ホテルの部屋に戻った。

その後、シャワーを浴びて下着類を洗濯してから夜中の0時頃にこの日記を書いていた。

この日は本当に充実したハッピーな一日だった。不安に完全に飲まれてネガティブ思考だった昨日の自分が信じられないくらいだった

今、養老孟司さんの『バカの壁』の英語版を読んでいるのだが、その本で養老さんは次のように語っていた。(僕が日本語訳したので、正確ではないかもしれないので悪しからず)

戦国時代など昔の子供は、来るべき歳になると名前を変え、その後もしばしば名前を変えていた。人の形、考え方、感情は毎日刻々と変化する。5歳の時の自分と20歳の時の自分とは明らかに違う。だから、一生のうちに何回も名前を変えることは、全くおかしなことではない。

この考えによると、この日は間違いなく僕の名前は「ジョン」だった。本当にそう思えるほど、昨日の自分と今日の自分は別人のようだった。不安に完全に飲まれていた昨日の自分がひどく懐かしく感じられた。

この日、みんなとうまく話せた決め手は、英語でしか伝えられないという逃げ道のない状況だったからだと思う。僕は事前にそれを覚悟せざるを得なかったのだ。

当然、ネイティブの人たちとの会話だし僕にとっては完全アウェーの地なので、手加減のない英語が飛び交っていた。そういう状況に身を置けば、確かに誰でも頭をフル回転させて話す努力をするものなのだろう。

実際に彼等との会話をそれほど苦痛に感じなくて済んだのは、言語を超えたものがその会話の中にあったという事だろう。簡単に言うと、単に「友達通しの会話」が行われていたという事だ。信頼できる友達との会話であれば、言語の問題など些細なものなのだ。

日本人にとっては、外国人と友達になるという事が大きな壁になっているかもしれない。僕も未だにこれは大きな壁だ。だが、勇気を出して外国人と友達になった後の事を考えると頑張れるのではないだろうか?調べてみれば日本にも外国人と友達になれる場所がどこかにあるはずだ。そういった場所に積極的に足を踏み入れてみるのも一つの方法かなと思う。

そんな事を考えながらこの夜は眠りにつき、旅行3日目が終了したのであった。

第26話 旅行4日目 爽快な目覚め

11月6日、日曜日、旅行も四日目で中盤戦に突入した事になる。

早朝6時には起きていたので、結局5時間も寝られなかったのだが、明らかに不安に飲まれていた昨日とは目覚めの爽快さが違う。不安のどん底から窮地を脱し、一日足らずでこんなにも這い上がって来る事が出来たのは、自分でもびっくりだった。

この時の僕は、間違いなくこの旅を楽しんでいた。

洗濯物を見たらまだびっしょりで、仕方なくドライヤーで乾かしたのだが、長時間連続で使いすぎた為か、焦げた匂いと共にドライヤーが途中で止まってしまった。壊しちゃったみたい。

何もなかったかのように、ドライヤーを元の場所に戻して、6時15分にはホテルのチェックアウトの手続きをした。

さて、この予定は次の通りとなっていた。

1.アムトラックでロサンゼルスへ行く

2.ロサンゼルスのどこかでハジメさんの知人のヤトミさんと合流する

3.車でハリウッド→ビバリーヒルズ→UCLA→サンタモニカをドライブ

4.サンタモニカのホテルまで送ってもらう

まずは、アムトラックでロサンゼルスに向かうためにリトルイタリーを通ってサンタフェ駅まで歩いていき、6時30分にはロサンゼルス行きのアムトラックのチケットを購入した。

サンタフェ駅ではアムトラック用の発券機はなく、窓口でのみ購入可能だった。この旅行で覚えた「アイドライクトゥ~」というフレーズを使って窓口のおばちゃんに声をかけたのだが、そのおばちゃんはどこか僕の事を不審気に見ていて、クレジットカードに加えてパスポートの提示も求められた。

7時にはアムトラックに乗り込み、暫くしてアムトラックは動き出した。隣に人がいない事をいいことに、僕の座席の周りは洗濯物の置き場として場所が確保され、トレー上にはガイドブックや日記やらがいろいろと置かれ、アムトラック内で僕は自分の空間を作り出すことに成功したのだった。

自分の空間の確保が完了すると、これぞカリフォルニアという景色を再び鑑賞しながら、前日の楽しかった出来事を日記に綴った。この時の僕には日本が恋しくて早く帰りたいという気持ちはあまり感じられなかった。ただただ、この楽しいアメリカ滞在が永遠に続くものだと思っていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?