JOL2018-3 ナーナイ語

LevelB、形態

接尾辞に関する規則を分析する問題です。(1)・(2)は比較的容易に解くことができますが、(3)では少々専門的な知識が必要になります。また、記述問題が2問あるため、見つけた規則をしっかりと整理しておくことが必要になります。

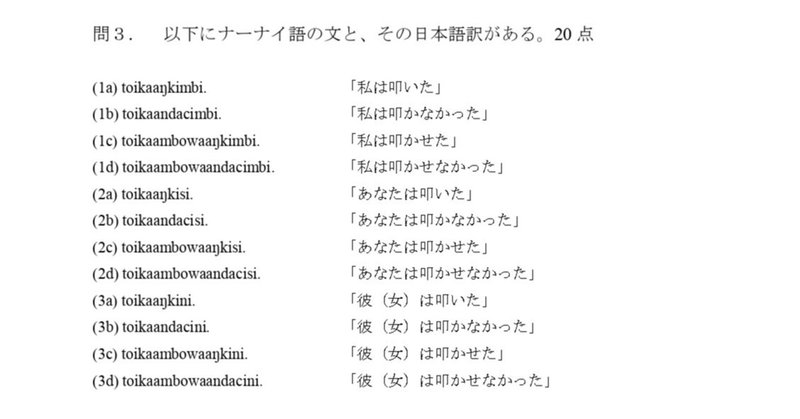

まずは、与えられた12個の文章の組を分析します。すべて動詞は同じで、それぞれ異なる接尾辞がついていることが確認できます。ここで、動詞の語幹を調べる必要がありますが、"toikaa-鼻音"ととると良いでしょう(鼻音=鼻に抜ける音。n、m、ŋがこれにあたります)。この鼻音を-nda、-mbowaa-のように接尾辞の一部としてとってしまうと、(2)で鼻音が連続してしまう(ほぼ発音不可能)問題や、(3)での音韻規則分析が正しく行えない問題が発生します。

直後に来る子音との関係を調べるとこの鼻音は

のように変化することが分かります。

次に、接尾辞の分析をします。番号でも暗に示されていますが、4文ごとに主語の人称が変わっています。この言語では、主語も接尾辞で表現するようです。

4つごとに区切って共通する接尾辞を探すと、

一人称(単数)→-mbi

二人称(単数)→-si

三人称(単数)→-ni

が見つかります。また、これらの接尾辞は必ず語末に来るようです。

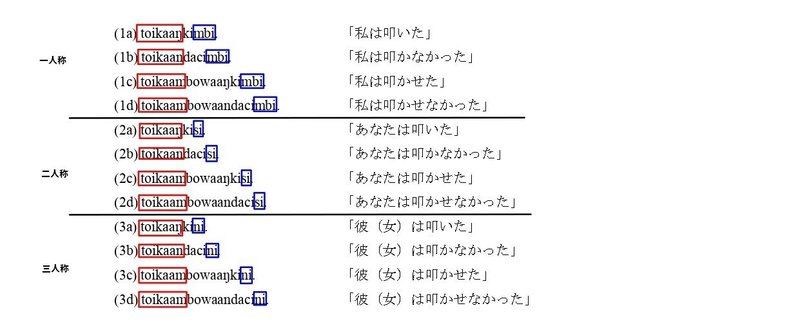

(参考)赤枠=同士幹、青枠=人称接尾辞

日本語訳を見ると、さらに否定、使役、過去を表す接尾辞があることが推測されます。前と同様に共通する部分を探すと、

肯定過去→-ki-

否定過去→-daci-

使役→-bowaa+鼻音-

と分かります。(時制を決定する特定の接尾辞が無いようなので、例文の中に現れている肯定/否定の接尾辞に過去の意味が含まれていると考えます。)使役の接尾辞の鼻音は先に調べた動詞幹の鼻音と同じ変化をするようです。

これで例文12個に現れる全種類の形態素の分析が終わりました。整理すると((2)にそのまま書けます)、語順は

動詞幹+使役(なければΦ)+肯定/否定(過去)+人称接尾辞

(Φ=何もつかない)

であり、それぞれ意味に対応する接尾辞は

・使役

使役→-bowaa+鼻音-

非使役→Φ

・肯定/否定

肯定→-ki-

否定→-daci-

・人称接尾辞

一人称(単数)→-mbi

二人称(単数)→-si

三人称(単数)→-ni

です。また、鼻音は直後の子音によって

という変化をします。

これらのことをもとに(1)を考えると、

(a)「私は寝かせた」→「寝る」+使役+肯定過去+一人称なので

apsimbowaaŋkimbi

(b)「あなたは寝なかった」→「寝る」+(+非使役)+否定過去+二人称なので

apsindacisi

(c)「彼は寝かせなかった」→「寝る」+使役+否定過去+三人称なので

apsimbowaandacini

(2)は前に書いた分析結果をまとめたものを書けば良いでしょう。

(3)は、最初に与えられた例文にはない変化の規則を新たに分析する問題です。(1a)~(1d)、(2a)~(2d)は日本語訳の動詞が同じであるため、共通部分を探すと

食べる=sia-

下りる=əu-

であると分かります。

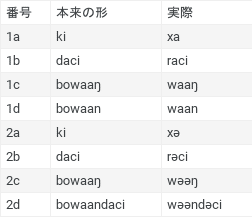

変化した部分を抜き出して、新たな変化規則を特定します。日本語訳に前の問題で分かった規則をあてはめ、特殊な変化がなければどのような形になるはずなのか(表中:本来の形)、と実際の変化(表中:実際)を比較します。

一見すると法則がわからないため、複数種類の変化があると考え、まずは変化の種類を調べます。すると、①子音の変化、②母音の変化、③使役の接尾辞からboが欠落、の3つの変化があると分かります。変化の種類ごとに並べ替えると、

のようになります(複数種類の変化が含まれる場合は回数分カウントされています)。③に注目すると、(3)で与えられた例文のうち、使役の接尾辞を含むものすべてがこの変化をしています。ここまでに登場した動詞などからも考えると、動詞幹が母音で終わるときに使役の接尾辞からboが欠落することが分かります。

次に、①の変化に注目します。k>x、d>rの2種類の変化が見られますが、例文の中にはこの変化をしていないものもありますそこで、kまたはdが含まれる例文のうち、変化するものと変化しないものを分けて調べると

となります(k,d,x,rを赤で強調しています。)すると、変化が起こるのはk,dが動詞幹の直後にあるときだと分かります。

【※k>x、d>rのような子音の変化を弱化と言ったりします。たとえば、英語の"get up"が「ゲラップ」のように発音されるのがそうです。】

最後に、②の変化を分析します。例文をすべて並べ、②の変化がある場合は変化した母音と本来あるはずの母音を比較します。すると、

このようになります(本来の形と同じ(=特殊な変化が起きていない)ものはそのまま2つ並べてあります)。

実は、ここでは母音調和という現象が起きています。この知識がないとこの問題を解くのは難しいため、少し解説します。母音調和とは、母音がいくつかのグループに分類されており、1つの語の中には同じグループの母音しか現れない、という規則のことです。また、どのグループの母音とも併用できる中立的な母音が存在することもあります。

このことを踏まえて母音の変化を見てみると、母音調和のグループは

①a

②ə、u

中立:i

だと推測できます。しかし、(1a)と(2a)ではiが調和してしまっています。kとdのときと同様にiが変化する場合と変化しない場合を比較すると

のようになり、kとdの場合と同じく動詞幹の直後にくる場合のみ変化が起こるのだと分かります。

(3)に書くべきことを整理すると、

・動詞幹が母音で終わるときに使役の接尾辞からboが欠落すること

・動詞幹の直後に来るとき、kはxに、dはrに、それぞれ変化すること

・動詞の語幹に影響される母音調和があり、aとə・uが別の母音グループに属し、aのときはaに、ə・uのときはəに調和すること、また、iは中立的であるが、動詞幹の直後に来るときは母音調和すること

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?