「勝浦川」その25.原生林

平成22年(2010年)の新緑の季節だった。

敏雄は里帰りしていた。

先祖の墓参りと、その墓仕舞いを頼むためだった。

兄英雄夫婦には子がなかったから、家と畑と墓を継ぐ者はいない。

昭和37年10月、父丈三郎は敏雄が初めての収穫を迎えたみかん園を見て、翌年11月に亡くなった。享年64であった。その丈三郎が亡くなってから、母ゆきえが墓参りしやすいように山に在った墓を家の近くに移した。そのゆきえも平成元年7月に徳島市内を見下ろす眉山の病院で亡くなった。享年88。

敏雄は、兄妹四人で墓参りして鹿背山神社の石段の上から勝浦町を見渡した。兄英雄も妹の美代子も、そして敏雄自身も杖をついていた。

敏雄は、皆で勝浦川沿いの道を上流まで行って山の畑を見てみることにした。敏雄の妹、和代の長女悦子が車を運転してくれた。

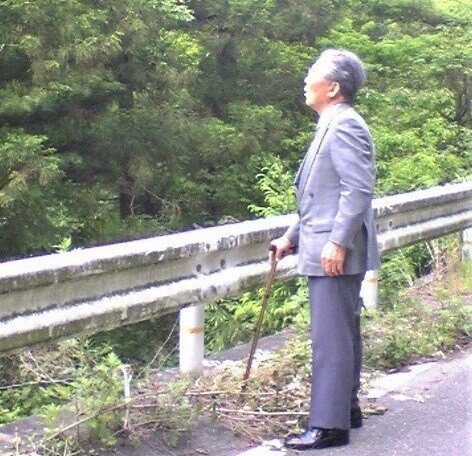

車を降りて勝浦川沿いの道から山を眺め「あっこやなぁ」と敏雄が呟いた。道に立っていても往来する車はなかった。

兄妹が見上げる先に喜平と丈三郎が開墾して造ったみかん畑が見えるはずだった。だが、山の形を見て「あっこやなぁ」と敏雄は言ったが、みかん畑は原生林に還ってしまっていて、どこまでが畑でどこが山林なのか判らなかった。

昭和56年(1981年)、この勝浦川流域は大寒波に見舞われた。

冒頭の上勝町も例外ではなかった。勝浦町では山の上の畑のみかんの樹でも枯れてしまった。車道もなく急傾斜地に在るみかん畑は、高齢になった英雄の病気もあって耕作放棄されていたのだった。

敏雄は、山を眺めながら自分の人生を振り返っていた。

浜松の三方原に入植して以来、二度にわたる開墾で約5ヘクタールのみかん園を持った。

開拓農民になると父丈三郎に言ったとき、敏雄は「開墾から10年で経営を黒字化させる」と啖呵を切った。丈三郎は「出来るわけがない」と言ったが、その一言が敏雄に火を点けたのだった。

温州みかんは幼木を植えてから4年後に実をつけるが、総じて最初は病気に罹って売り物にならない実をつけると謂われていた。仮に売れる実が採れたとしても開拓を始めて10年で投下した資金を回収し黒字化するなどということは不可能な“ホラ話”だと思われた時代だった。

土地代金、開拓にかかった費用、みかんの幼木購入費、栽培経費、それら全てを償還して収益で翌年の経費を賄うという黒字化は、少なく見積もっても20年かかるというのが常識だった。だがそれでは開墾してみかん農家を興すことは出来ない。温州みかんの生産量は増えず値は高騰したままだ。

だが、敏雄はその目標を達成させた。10年で経営を黒字化させたのだ。

その要点は二つある。まず、開墾時の機械化である。開墾にキャタピラーを付けたブルトーザーを使った。次に密植栽培法を編み出した。それまで、温州みかんの植え方は10アール当たり75本だったのを4倍の300本見当の樹を植えた。4年後に実をつけたが病気は出なかったし、密植したことで土地面積を最大限活用した収穫量になったが、何年かして樹が大きくなり枝が広がれば樹を間引くことにすると、土地面積あたりの収穫量は最初から一定化されたのだった。

あの二つの技術が全国に普及し九州各地にも温州みかんの産地が生まれることになった。技師が教えても見習わなかった農民たちだったが、実績を上げればわざわざ遠方からでもバスを連ねて教えを乞いにやって来た。

だが、「10年で黒字化」の目標を達成したとき、既に丈三郎は此の世から旅立ってしまっていた。

敏雄は山を眺めながら、「ほなけんどわしの開拓やぁな、お祖父さんとお父さんの山の開墾に比べたら、小っさいもんじゃ」と独り言を言った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?