『アリスのための即興曲』Vol.33 さやえんどうの色

習作『アリスのための即興曲』というのを書いております。

ラストを書き直しております。

もしご興味がありましたら、ぜひ。

初めての方は、こちらからどうぞ。

Vol.1 兎を追いかけて

前回のストーリーは、こちら。

Vol.32 僕はうまく踊れない

本編 Vol.33 さやえんどうの色

祖母の入院手続きは驚くほどすんなり進んだ。彼女を説得するには岩を砕くほどの力が必要かと思っていた僕は、少し拍子抜けしてしまった。彼女の後ろ姿は茹でたすぎた春菊みたいにしおれていて、その様子がかえって僕をぞっとさせた。病院なんてごめんだね、と啖呵を切ってくれた方がずっとよかった。彼女がこんなに変わってしまったのは、僕が泣いたあの日からだと思う。それとも、祖母の方でも何かを予感していたのかもしれない。

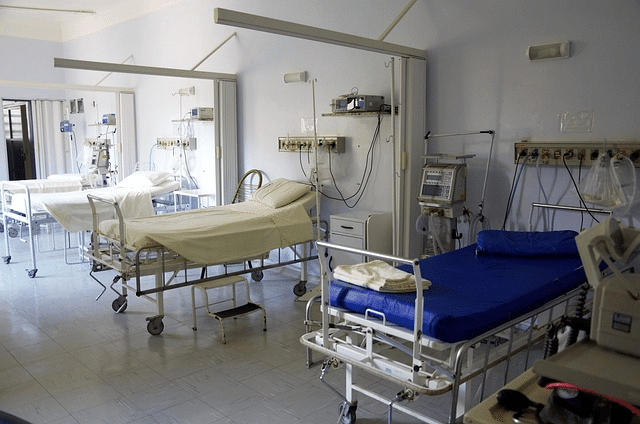

入院に必要なこまごまとした物を旅行鞄に詰め、僕たちは朝8時ごろタクシーで病院に向かった。受付で書類手続きなどを済ませ、9時に手術が開始された。ストレッチャーで手術室に運ばれる祖母の躰は冗談みたいに小さくて、僕は思わず揺さぶり起こしたい衝動に駆られた。ねえ、時子さん。お遊びはもう終わりだよ、と。もちろん僕はそうしなかった。ただ、血管の浮き出た祖母の手を握りしめただけだった。皮膚は奇妙なほどつるりとしていて、銀光りする鮭の皮を思わせた。彼女は魚みたいな眼で僕を見た。何の感情もない、ただの眼球だ。白眼の部分が黄色く濁っている。それは僕が知っていた、生き生きとした祖母の瞳ではなかった。ただ臓器としての眼が、灰色の空間をけだるそうに見つめていた。

― 時子さんが、時子さんではなくなってしまう。

僕はその時はじめて、なぜ祖母があんなに頑なに病院に行くのを拒んでいたのかわかった気がした。けれど祖母を乗せたストレッチャーはすでに手術室に運び込まれてしまった。扉の向こうに祖母の躰が吸い込まれていった。僕は「手術中」のサインが点灯するのを、悪夢の中で見るネオンみたいにぼんやりと眺めていた。

病院の待合室は薬の匂いがした。暖房で温められた冬の朝の空気が、もったりとそこらに漂っていた。待合室には入院患者らしき初老の女性がひとりいて、みかんを食べながらテレビを観ていた。みかんの果汁がはねて、そのさわやかな香りが空気をほんの少しだけ清めてくれるような気がした。僕はテレビを観る気になれなかったので、窓の外を見た。そこから見える空は薄い水色で、うっかりした画家が青い絵の具を足し忘れたみたいな色合いだった。どことなく凡庸な空だ。ニュースを読み上げる男性アナウンサーの声が、凡庸な空に調子を合わせるみたいに平板に響いていた。

それは退屈なほど罪のない正月のような時間だった。ひとがひとり亡くなるという事実も、たぶんこうした平和な時間のひとコマに、さりげなく織り込まれてゆくのだろう。別に騒ぎ立てるほどのことじゃないのかもしれない。ひとはやがて誰かの不在に慣れてゆく。それは何もないがらんとした部屋にいるようなものだ。部屋の隅に置かれていたテーブルがある日取り去られたとしても、一か月後にはそこに何かがあったことさえ覚えていない。けれどやはりその部屋の白い壁を毎日まいにち見つめ続けていたら、きっと気が触れてしまうだろう。いなくなった誰かの着ていた服の匂いとか、声の響きとか、後ろ姿の輪郭とか、そんなものがきれいさっぱりなくなってしまった後の世界のことを、僕は想像できなかった。

僕はできるだけ違うことを考えようとした。もっと実際的な事柄に集中しなければいけない。例えば入院費の支払いや、祖母の着替えや、学期末テストのスケジュールや、そういったことに。けれど僕の脳みそは僕自身の命令に反抗しているみたいに、うまく機能してくれないようだった。脳細胞が痺れているみたいに、僕の意識は勝手に別の次元へ旅をしはじめた。

夢を見た。

僕が小学校三年生くらいのころだ。ゴールデンウイークが終わったあたりだったと思う。学校から帰ってきた僕は、ランドセルを背負ったまま台所に直行した。小窓から見える五月の空は澄んでいて、気持ちのいい風が吹いていた。割烹着を着た祖母は台所の隅でさやえんどうの筋を一心にむしっていた。おかえり、と祖母は背中を向けたまま言った。

「時子さんは、僕のおばあちゃんなんだよね?」僕は祖母の背中に向かって言った。

「そうだけど、なんだい、藪から棒に」

「じゃあ、『おばあちゃん』って呼んでもいい?クラスの奴らに馬鹿にされたんだ。『時子さん』ってなんだよ、ちゃんと『おばあちゃん』って言えよ、って」

僕は口を尖らせた。新しいクラスに変わってから一か月経つというのに、未だに新しい顔ぶれに馴染めずにいたのだ。

祖母は作業の手を止め、振り返った。そしてじっと僕の瞳を見つめた。池の中のおたまじゃくしを見つけた子どものように、黒くまんまるい目で。彼女はむしろ面白がっているような口調で言った。

「そんなら訊くけど、あんたはあたしの孫だろ?」

「そうだよ」

「じゃあ、『孫』って呼ばれたらどんな気持ちになる?」

「ちょっと変な感じ」

「そりゃ、そうだ。あんたにはちゃんと『理生』って名前があるんだもの。名前で呼ばれた方がうれしいだろう?」

「そりゃあね」

「じゃあ、あたしのこともきちんと名前で呼ぶのが筋ってもんじゃないかい?」

子どもだった僕は、その言葉に妙に納得してしまったものだった。今思えば祖母は年寄り扱いされるのを極端に嫌がるひとだったので、ただそれだけの理由で「時子さん」と呼ばせていたのではないかと思う。

実際、祖母は年齢より若く見えた。いつでも背筋をしゃんと伸ばし、大きな瞳を凛とみはっていた。カラーリングしなくても髪は黒々としていたし、歯もじょうぶだった。額や、口の端や、首筋なんかには年齢相応の皺があったけれど、手をつなぐとその肌はなめらかだった。

「人様と同じであることが正しいことだとは限らないんだよ」

その晩の夕食で祖母は僕に言った。

蕪の味噌汁と、豆ごはん、鰆の照り焼き、さやえんどうの胡麻和えが食卓に並んでいたと思う。

「どういうこと?」と僕は尋ねた。

祖母はちょっと考えてから、さやえんどうを箸でつまんで言った。

「これ、何色に見える?」

「緑色」

「そう、緑色だね。じゃあさ、今度はこれをあんたの小学校に持っていって投票したとしよう。みなさーん、何色に見えますか?ってね」

祖母は実際に教室にいるみたいにさやえんどうの入った皿を振り回した。僕は目を閉じてその光景を想像した。クラスメートたちが祖母のまわりに集まってくる。小さな瞳は期待に満ちて祖母の一挙手一投足を見守っている。祖母は彼らの背丈に合わせて身をかがめ、一人ひとりの意見を聞いて回っている。

「するとね、学校中のほとんど全員が赤って答えたんだ。ただひとりを除いてね」

「まさか、その『ただひとり』って言うのは僕のこと?」

「その通り。さっきみたいに『これは緑色です』ってあんたは言うんだ。正々堂々と、胸を張って」

「でも、僕以外の全員には赤色に見えるんだよね?」

「そういうこと。さて、ここで問題。もう一度よく見てごらん。このさやえんどうは何色でしょうか?」

僕は食卓のさやえんどうを再びじっと見た。すりごまの部分は白っぽく見えたけれど、それ以外はやはりどう見ても緑色だった。

「緑色だと思う」僕は恐る恐る答えた。

「他のひとたちが全員赤って言っても?」祖母は畳みかけるように言った。

「だってしょうがないよ、緑は緑だもの。赤になんて見えないよ」

「そうだね。あんたの言う通りだ。わかっただろ?みんなが言ってることが正しいとは限らないって、そういうことさ」

祖母は澄まして言った。そしてさやえんどうの胡麻和えを口に運び、美味しそうに食べた。祖母の口の中で、さやえんどうがきゅっ、きゅっと鳴った。そんなものかな、と僕は思った。

祖母は笑って、「心配しなさんな。あんたが何を言っても、あたしはいつも味方だよ」と言った。

そこで目が覚めた。目を覚ましたとき、自分がどこにいるのかしばらくわからなかった。待合室のソファのひんやりした感触を尻の下に感じた。それから薬の匂いのする澱んだ空気が鼻をついた。待合室の奥の方で看護師が僕の名前を呼んでいた。僕は急いでそちらに向かった。

「坂本さんですね。おばあさまの手術が終わりました。お疲れ様でした」

看護師の後ろに先日の担当医が控えていた。相変わらず生真面目なりすのような顔をしている。りす先生は― 医者は「小藤」と名乗った― 手術は成功したと告げた。それから祖母は個室に移されていて、一週間くらい様子を見るために入院しなければいけないとも言った。僕は礼を言い、教えられた病室を目指して歩いていった。

祖母は病室のベッドで眠っていた。両の鼻の孔はプラスティックのチューブでふさがっていて、腕には麻酔の点滴管が繋がれていた。様々な種類の管が祖母の躰のまわりを取り巻いていた。彼女は巨大な蜘蛛の巣に絡めとられた小さな虫のように見えた。息をすることさえ億劫だというように、祖母はか細い呼吸をしていた。僕は祖母に対して正しいことをしたのかどうか、確信が持てなくなっていた。病室のカーテンは淡いグリーンで、やわらかな陽射しが部屋の中に侵入するのをそっと拒んでいた。僕はそばの椅子に座って祖母の手を握ろうとした。けれど彼女の躰に絡みついている線にうっかり触れてしまっては大変だと思って、手を引っ込めた。それから「また来るよ」と声に出して言い、病室を後にした。

この記事がいいなと思っていただけたら、サポートをお願い致します。 いただいたサポート費はクリエーターとしての活動費に使わせていただきます。 どうぞよろしくお願いいたします!