凝ったお題カードのあるゲーム、トップ3

コミュニケーションゲームでよく見る「お題カード」。

例えば、絵を描くゲームでは「公園」とか「学校」、「キャベツ」や「トマト」などのお題が出て、絵を描くことがありますね。

ちょっと複雑なものになれば「友達」や「他のプレイヤー」、四文字熟語なんてこともあります。

そんなお題カードを使うボードゲームで、登場している「凝ってるなー」って感じたボードゲームを3つご紹介します。

おまけで、そんなお題カード入りボドゲを作った時の話もちょっと(?)します。そちらは創作裏話的な。

1.凝ったお題のゲーム 3位

「ハステボルテ」

1997年に出たワードゲームです。知名度はあまりないんですが、同じワードを合わせる、ゲーマー向きに言うなら、フラッシュ(というゲーム)の亜種になります。(フラッシュ自体も伝統ゲームの亜種なんですが)

お題が出て、それに合わせて各自手元のシートにお題に沿った言葉を書きます。例えば「スポーツ」とかです。この時、いくつ書いても構いません。

1分程度経ったら、書くのをやめて発表していきます。

発表できた個数が得点です。

さて、発表は「書いた個数が少ない順」です。

発表したら、それがお題に沿っていれば得点となります。

ここがこのゲームのポイントなのですが、『その発表された言葉、さらにその言葉に含まれる意味を書いているプレイヤーは全員その単語を消さなくてはなりません。』得点できないのです。

例えば、「ボール」というお題に「野球」と書いたとして、誰かが「野球」や「スポーツ」と先に発表してしまえば、「野球」を消さなくてはなりません。

これを繰り返して、得点が高いプレイヤーが勝ちます。

さて、このゲームのお題は、他のワードゲームに比べるとやや長くなっています。というのも、

「手の上に乗るもの」

だったり

「”足”という文字を含むもの」(日本語向けに言い換えています)

だったりと、いわゆる『ジャンル』という区分けでのお題はほぼありません。

しかも、これらのお題は「表現として重なること」をある程度想定されて揃えられています。

長いお題って、あんまり見ないんですよねー。

2.凝ったお題のゲーム 第2位

「テレストレーション」

このゲームでは、お絵かきとお絵描きから「これだ」という単語をひねり出して単語を書き、それを交互に行うパーティーゲームです。

いわゆる伝言ゲームで、お題>イラスト>言葉>イラスト>言葉……>言葉という順で行い、最後の言葉と最初のお題があっていれば得点が入る、という感じです。

面白いのは8人が同時にプレイ出来、それぞれが同時にイラストを描き、描いたもの(パッド)を時計回りに回していく、というものです。

お題がよくできており、イラストを描くにはそこまで難しくはないけれど、誤解を生みやすい、そんな単語が選択されています。時には自分でお題を決めれるなど、常に想像にあふれるゲームです。

3.凝ったお題のゲーム 1位

「Really bad art」

このゲームは結構マイナーだと思うんですが、お題に沿ったイラストを描いて当ててもらう、と、よくあるタイプのゲームです。

が、しかし、このゲームのポイントは2つあります。

1つは、「描く時間が5秒」であること。まともな絵が描けるわけがありませんね。

2つ目はお題カードです。こちらのゲーム、見てわかる通り国内流通してなくて、自分で海外から取り寄せて自分で翻訳したんですが、お題カードを半分翻訳したところで心が折れました。決して面白くないわけではありません。

私は前職で海外勤務の経験があり、英語で生活していたのですが、このゲームのカードはすべて辞書が必要でした。

そんなお題カードですが、例えば「堂々とする」「暗示」「意気消沈」などです。

そうです、誰が見ても分かる言葉ながら、誰が見てもそれを「実際に」見たことはないのです。

※辞書を使った翻訳も、英語の意味するところから近い言葉を日本語で探す、という作業でした。

これまで自分で翻訳したゲームも50-100ほど、遊んだゲームは20年ぐらいで2000~3000ぐらいあると思うんですが、こんなお題が並んだゲームはこれが初めてでした。

自分で翻訳したということもあり、衝撃はかなり大きかったですね。そのうち残りも翻訳しようかなぁ…… 面白いから。

4-1.お題を作った時の話 - 前振り

そんな訳で、最後は自分でお題を作った時の話を書きたいと思います。サブの数字を振っている辺り、短くしようとして失敗してますね…… 少しお付き合いいただければ嬉しいです。

これまでお題カードの入ったゲームは、「ヒトトイロ」から始まり、「みんなでホメロー」、そして「ドッチドッチ」「ドッチドッチディープ」に繋がってきました。

ヒトトイロは元々「Day Ever」というゲームだったんですが、その時のお題が40個程度でした。ヒトトイロは最終的に196個のお題にまで増えました。

さらにプロモーションカードで50個ほど増えます。

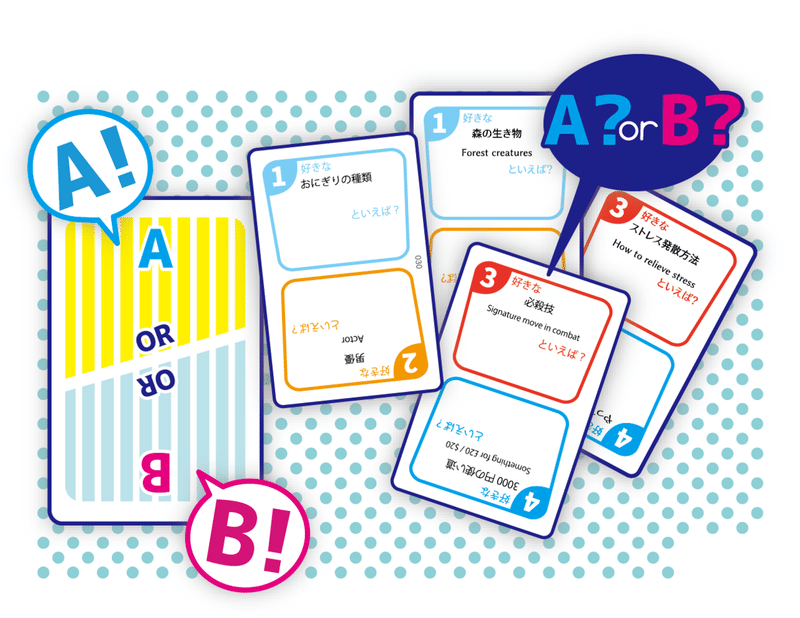

最近のは「ドッチドッチ」「ドッチドッチディープ」を作った時ですね。

ここではその時の話を書きたいと思います。

まず、ドッチドッチというゲームは、代表1人がお題に沿ったものを2つ提示して、「どちらが好きか」を他のプレイヤーに出します。

一斉に投票して、ちょうど半分半分に分かれれば、お題を出した人が得点をもらえます。

これを繰り返して、得点の高いプレイヤーが勝ちます。

一緒に遊んでいる人の好みがわかるうえ、出題者の趣味も分かるのが面白いゲームです。

4-2.お題を作った時の話 - どんなお題がいい?

さて、このゲームを作るときにはお題はどんなものがいいでしょうか?

ぱっと見、分かりにくいんですが、テストプレイをさせてもらって分かったことは、「2択を出しやすいお題がよい」ということでした。

自分が好きなものが1つに絞られているようなものになるお題は、2つ目を出すのが難しく、1つ出すことすら難しいものは問題外となりました。

NGの例だと、例えば「楽器」です。

楽器を2ついうことは簡単です。バイオリンとトランペットとか。ですが、演奏を趣味にしている場合を除き、一般的にあまり好きな楽器はありません。強いて出せても1つだけ、というパターンがほとんどでした。さらに、一緒に遊んでいる相手が好きそうな2つを考えるとなると難易度が跳ね上がることがテストプレイで分かりました。

そのため、お題を出すために迷ってしまい、なおかつ点数とできるお題、と考えたときに、頑張って考えてしまい、待ち時間が増えてしまいました。そして、その結果もいい結果にはつながりにくいため、ダメなお題の1つとなりました。

ということで、方針が立ったのでお題の量産です。

ドッチドッチは、1枚のカードにお題が4つ書かれています。

お題カードは、ドッチドッチとディープで各50枚ずつ入っていますので、ドッチドッチで200個、ドッチドッチディープで200個、合計400個のお題を用意することになります。

ということで、お題を作っていったのですが、結果、選定前に作ったお題は合計650個程度だったと思います。選定後になると750個ぐらいだったんじゃないかな。

次に、作ったお題の横に1~8の数字を振っていきます。

1~4は「ドッチドッチ」用、5~8は「ドッチドッチディープ」用となります。

さてさて、こうして、それぞれのゲームで必要な数を集めていき、それによっては追加で案を出したり、数字を変えたりして調整していきます。

4-3.お題を作った時の話 - 選定のために

このゲームにおいて、2つの好きなものを出す、というのがゲームの心臓部とすれば、お題カードは血液に当たるため、非常に重要です。

すべての単語リストを作った後、テストプレイヤーにも見てもらって、前述のNGの例を出してざっと確認してもらいます。

ドッチドッチは比較的早くこれでほぼお題カードは確定を出せたんですが、ディープは確認してもらうのが難しいお題でした。

というのは、オタク特有の「言い回し」と「シチュエーション」がありまして、女性向けだったり、男性向けだったり、ディープゆえに細かいのです。

それよりも何よりも、そのお題自体が面白いのかどうか、という視点が必要になります。

これの判定には実際にオタクの会話ができる人を探さなければなりません。オタクにはいろんな種類のオタクがいるのですw

これが結構大変でしたねーw

というのは、知り合いにはオタクがそれなりにいるんですが、全体的にライト層であり、オタク沼の奥地に生息している人は周りにはあまりいなかったんで(長らくオタクしてるのに、何故でしょう……)、記憶を掘り返しつつ、掘り当てて聞いてきたりも。

こうして、ディープが出来上がりました。一番てこずったのがこの選定部分でしたね。適正者がなかなかいないw 見て頂いた方々には感謝感謝でした。

4-4.お題を作った時の話 - おまけ

今回のディープの難易度の最も高いお題レベルでは、他のカードと異なり、やや創作的なお題にしました。

他のゲームでもそうなんですが、プレイヤーに「創作」をさせるのはかなり難しく、盛り上がるのも難しい分類です。

1-2人、得意な人がいれば楽しめるんですけどね…… 面白そうに見えて難しいやつです。

今回採用したのにも理由はあって、オタクを信じたっていうのがありますw実際、遊んで面白かったんですね。その感覚を信じたいと思って入れています。

5.最後に

何気なく使ったり、見たりするお題カードですが、それぞれのゲームにしっかりカスタマイズされています。逆にカスタマイズされないと、ゲームが面白くても楽しめません。

そのために必要数以上に出されたものから選定され、ゲームを遊んでいる時間、楽しく過ごせるようしっかり考えられています。

こういったことが、少しでも伝わればうれしいです。

私は、いろんなボードゲームを遊んでいて、それが分かった時、本当にうれしかったです。

おぉ、ゲームのお題はこうして作られているのか、と。

特に先に挙げた3つのゲームにあるように、特徴的に作られたお題カードがあると、気づきやすいですね。

探してみると思わぬ発見がまだまだあると思います。

という訳で、記事を機に言って頂ければ、スキのボタンを教えて頂けると次のモチベーションに繋がります。

いつも押してくれる方々、ありがとうねー。

そして、いつも通り全部無料で読めるけど、役に立ってたらジュースおごってくださいのコーナーです。

記事の購入を頂けるとすごくうれしいです。購入しても何も特典がないんですけれども。

ここから先は

¥ 200

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?