Jブルークレジットのスゝメ(8)

Jブルークレジットの申請説明シリーズ8回目。

前回は、算定方法のうち「式1」まで説明しました。

今回は、「式2−1」「式2−2」についてお話ししましょう。

どの算定式を選ぶかは、認証の手引にある「算定フロー」にしたがって選定を行います。

「単位面積当たり/単位ロープ当たりの湿重量」を現地調査等によって計測する場合は、全てこちらの算定式を用いることになります。

養殖の場合はロープ養殖の場合があるため分かれていますが、両者は基本的に同じです。いずれも、「重量」を計算するために必要なデータです。なので、以降は「単位面積当たり」に「単位ロープ当たり」を含めて説明していきますので、ご了承ください。

「単位面積当たりの湿重量」の把握方法は、現地観測と文献値利用の2つの方法があります。

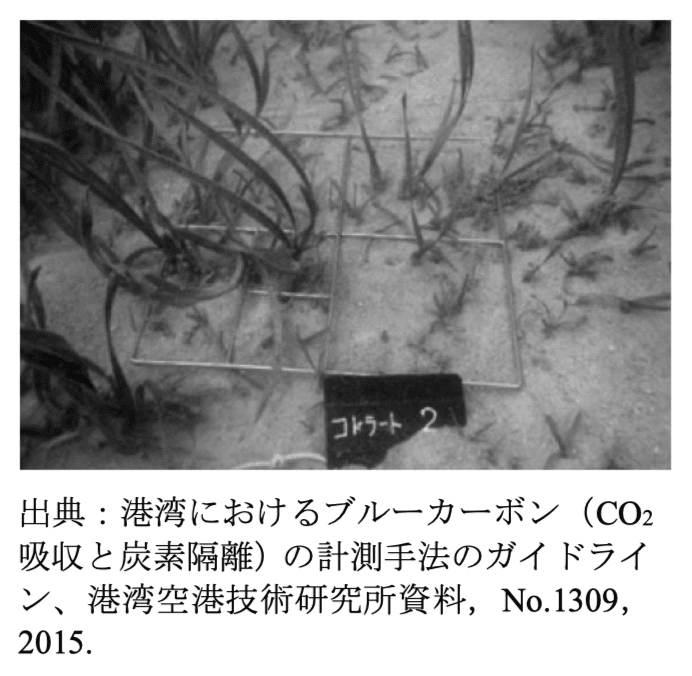

藻場などの自然の植生における現地計測の場合は、正方形の枠(コドラート)を用います。6回目において、被度を把握する際に登場しましたね。

枠内の海藻・海草を採取してその重量を測定、枠の面積で除して算出します。地点によってばらつきますので、代表地点において複数箇所採取し、確からしさを担保することが望ましいです。

なお、この作業は、6回目で説明した「被度階級」ごとに実施します。

養殖の場合は、水揚量を湿重量として使用し、養殖施設の面積で除することで算出が可能です。全量計測が困難な場合は、自然植生の場合と同様、代表地点で刈り取りを行ってその重量を計測、刈り取っ た面積やロープの長さで割ることでもOK。

なお、確からしさ向上のため、複数箇所で採取しましょう。また、全量計測する場合でも、生育状況が確認できる写真等を撮影しておくことが望ましいです。

現地調査の方法等については、以下の参考文献に詳しい説明がありますので、適宜参照なさって下さい。

・モニタリングサイト1000沿岸調査(磯・干潟・アマモ場・藻場)マニュアル、環境省

・港湾におけるブルーカーボン(CO2 吸収と炭素隔離)の計測手法のガイドライン、港湾空港技術研 究所資料,No.1309,2015.

・第3版 磯焼け対策ガイドライン、水産庁、令和3年3月

現地調査に当たっては、調査の効率や費用などの問題もさることながら、時期や許可申請といったことにも、十分な配慮が必要です。

特に、自然の海域の調査の場合は、管理者の許可が必要な場合が多いです。採取に当たっては、事前に調査水域を管轄する県の水産課などに特別採捕許可のほか、 環境課などに自然公園法、自然環境保全法、都道府県条例などの採捕許可申 請が必要かどうかを確認してください。

また、CO2量をより多く把握するため、繁茂期に実施することが肝要。繁茂期は藻場の種類によって異なりますので、適した時期を選択しましょう。

加えて、採取地点が、本当に藻場のタイプやその生育状況を代表しているかも重要。事前に水中写真等で調査地点を検討すると共に、刈り取る前の状態を保存しておくことをお奨めします。もちろん、調査地点数も検討下さい。

単位面積当たりの湿重量を文献値から把握する場合は、被度と単位面積当たりの湿重量の関係式を用います。ただ、サンプル数も少なく、かつ被度階級も、極めて曖昧な指標ですので、現実的ではないように思います。

認証申請の手引に実データのプロットがありますが、ちょっと微妙。

どうしても、現地調査ができない場合、あるいは、プロジェクト実施前のフィージビリティースタディーの段階で採用するものではないでしょうか。

ということで、「単位面積当たりの湿重量」までご説明してきました。

特に、繁茂期の調査が必要であることを考慮すると、プロジェクト着手前に計画を立てておくことが必要ですね。許可申請等の手続きも必要ですし。

次回は、「ブルーカーボン残存率」の概念について説明していきます。

認証申請の手引をなぞって説明していますが、ひとつひとつ解釈しながらなので長くなってしまっています。ご了承ください。

もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。