算定担当者マストデータ確報リリース

GHG排出量の算定に携わっている人にとっての「マストデータ」の確報が、揃って公表されました。

まずは、環境省(国環研 温室効果ガスインベントリオフィス)が、23年4月21日に公開した、一連の日本の温室効果ガス排出量データです。

1.2021年度(令和3年度)の温室効果ガス排出量(確報値)

2.日本国温室効果ガスインべントリ報告書 2023年(NIR)

3.日本の温室効果ガス排出量データ(1990~2021年度)(確報値)

1.はこちら

2.3.はこちら

分かりにくいですが、以下のリンクから、PDFをダウンロード下さい。

ちなみに、温室効果ガスインベントリオフィス(GIO)は毎年の日本国の温室効果ガスインベントリの作成および関連調査研究、これに伴う国際対応等業務の遂行を目的として、2002年7月に国立環境研究所 地球環境研究センターに設置されたものです。

さて、日本を含む附属書Ⅰ国(いわゆる先進国)は、気候変動枠組条約(UNFCCC)第4条及び第12条並びに関連する締約国会議の決定に基づき、温室効果ガスの排出・吸収量等の目録を作成し、条約事務局に提出することとされています。

また、条約の担保法である温対法7条において、政府は、毎年、我が国におけるGHG排出量及び吸収量を算定し、公表することとされています。

これらの規定に基づき、算定報告されるのが、これらのデータです。

毎年12月に速報、翌年4月に確報が公表されます。

1.は本文と概要からなりますが、本文も短いですので、全文を読むことをお奨めします。この公表を受けて、様々な環境イニシアチブやシンクタンク、研究所が分析をリリースしますし、政府の小委やワーキンググループでも活用されます。

なので、そのような他人の分析に接する前に、まずは、原本に当たって自分なりの分析、理解をしておくことが何よりも重要です。

2.は、UNFCCCに提出するもので、インベントリの概要及び総論から始まり、算定体制、検証計画、データ収集処理方法、ガイドラインに沿った区分毎の算定結果や分析などなど、詳細に記述されています。こちらはとても読んでられません。

以前、頑張ってご案内していますので、お時間のあるときにどうぞ。

3.は1990年度からのエクセルデータです。GDP当たりや世帯当たり、1人当たりの排出量や、吸収量、電気・熱などの分配前後の排出量なども掲載されており、自由に加工、活用できるので、とても便利です。

IPCCの統合報告書もそうですが、このように、エビデンスが公開されているからこそ、信頼されるのですよね。

ということで、サマリーだけお伝えしておきますね。

あとは、ご自身で読破してください。

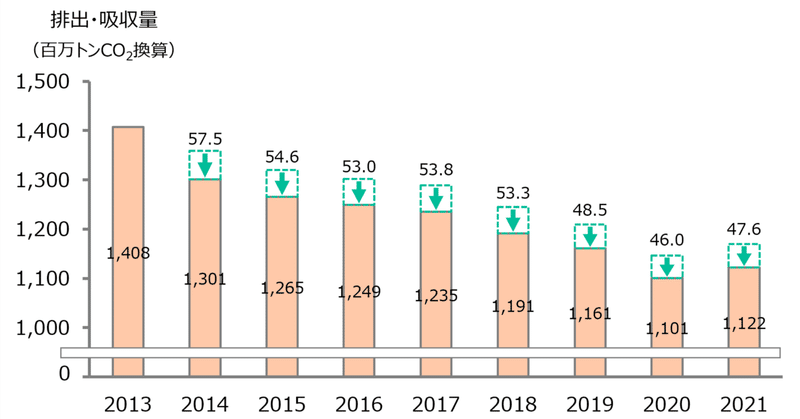

1.2021年度の排出・吸収量は、11億2,200万トン(二酸化炭素(CO2)換算、以下同じ。)、2020年度比で2.0%(2,150万トン)の増加、2013年度比で20.3%(2億8,530万トン)の減少

2.2021年度の吸収量そのものは4,760万トン、吸収量は4年ぶりに増加

3.上記を含む今回の国連への報告では、我が国として初めて、ブルーカーボン生態系の一つであるマングローブ林による吸収量を計上

さて、もう1つ忘れてはいけないのが、経産省(エネ庁)が公表する、省エネ法の報告に基づく報告書です。

これも分かりにくいので、こちらを参照ください。

気をつけないといけないのは、データは全て熱量「PJ」で表示されていることです。tCO2eではありません。

加えて、「エネルギー起源」のみです。

そうですよね。省エネ法は「エネルギー使用の状況」を報告するものですから。ですので、報告されているのは、国内における、化石燃料や電力、熱、再エネなどの、製造業や業務、家庭といった部門毎のエネルギー使用量。

CO2排出量の記載もありますが、「エネルギー起源」かつ「CO2」の排出量なので、お間違いなきよう。「非エネ」由来のCO2と、その他GHG6.5ガスは含まれておりません。

ただ、エネルギー自給率や石油依存度、化石エネルギー依存度など、SHK制度に基づいた報告である、環境省の報告にはないデータもあります。

ですので、両者をそれぞれ参照しながら、日本のエネルギー構造を理解することが肝要です。

こちらのサマリーは、簡潔にできませんので、概要に当たって下さい。

いずれにしても、年末と年度始めは、重要データチェック。

忘れないようにしたいですね。

もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。