ブレックファストクラブ

リモートワーク8日目。

昨日の晩は「ブレックファストクラブ」を観た。

アメリカの青春映画のビッグボス、ジョン・ヒューズが、80年代アメリカのティーンエイジャーのよくある(本当はありそうでないけれど)日常を描いた作品。

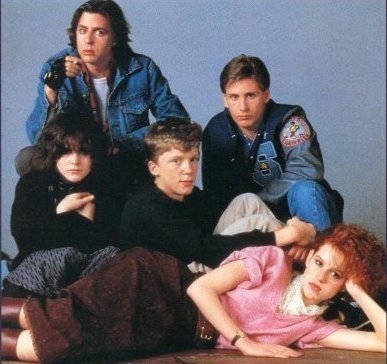

それぞれが学校で問題を抱えて、土曜日の朝に補習授業にいやいや集められるという話なのだけど、今で言う「スクールカースト」の序列ごとに、キャラクターが設定されていて、かつて自分が所属した「カースト」に近いキャラに肩入れしながらストーリーを追うことができて楽しい。

https://filmarks.com/movies/25432

家族の問題から恋愛問題まで、それぞれが抱えた悩みは一見いろいろあるように見えるけれど、一言で言うなら80年代のポップで幸せなアメリカのライフスタイルを生きるティーンの間で流行していた「僕って何」って「アイデンティティの揺らぎ」の話だ。登場人物は当然のごとく最初はぶつかり合い、お互いの見た目といったどうでもいいことでなじりあう。それでも共通の敵である「ヴァーノン先生」へのいたずらを繰り返すことで、少しずつ本音を打ち明けるようになり、最後には全員が話になって「僕・私」について語り出す。

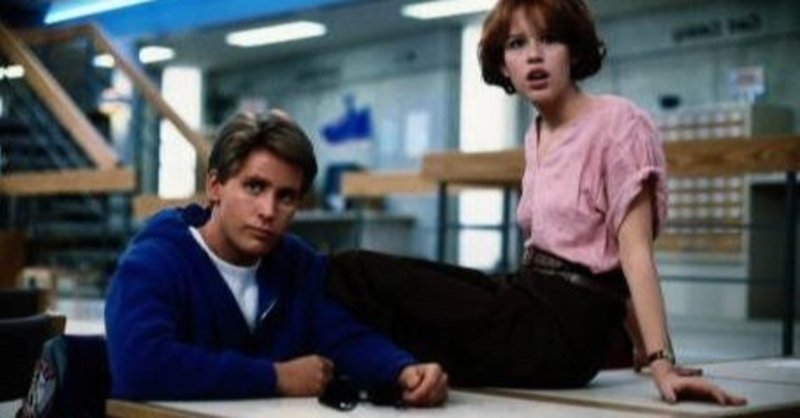

ストーリー以外にも、モリー・リングウォルドのチャーミングさはもちろんのこと、エミリオ・エステベスの安っぽさ(タンクトップ!)、ジャド・ネルソンの不良ファッション(カットオフした赤チェックシャツ!)など、ビジュアル的にも見どころ満載の映画で、多分20年ぶりくらいに観たのだと思うけど、その当時とまったく同じように90分間、我を忘れて夢中になった。

ひとつ分かったこと。

それはやっぱり、字幕=つまり翻訳が大事なんだってこと。近頃は文字を目で追うのもめんどうって理由で、洋画を吹き替えで観る人もかなり多くなったと思うけど、やっぱり字幕でしか味わえない「ムード」ってあるんだと思う。外国の小説を翻訳版で読むのも好きだけど、映画の字幕は限られた時間の中でセリフを要約しているからこそ生まれる独特のリズム感がある。特に僕みたいな英語がわからない人間にとって、なんだかわからないけれど、あの字幕でのセリフの展開こそが外国のイメージそのものなんだと思った。実際のところ、どんな感じで話しているのかはわからないけれど。

編集しているanna magazineでずっと表現してきたのも、同じようなイメージなんだと理解できた。他のどこにもない、ごくパーソナルなイメージの中にある、アメリカの日常。なるほど。

とはいえずっと昔に「理由なき反抗」の字幕を観た時、とがりまくった不良のジェームス・ディーンが「君から行き給え」って言っていたのは、ひっくり返ったけどね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?