(54)終戦の日/あきれたぼういず活動記

(前回までのあらすじ)

1943年以降、入院していた川田は復帰し、浅草花月劇場で「川田義雄一座」を旗上げ。益田も「益田喜頓一座(喜劇座)」で奮闘していたがやがて函館に戻り、製材工場長に。坊屋や山茶花もそれぞれに活躍していた。

※あきれたぼういずの基礎情報は(1)を!

【前線慰問映画】

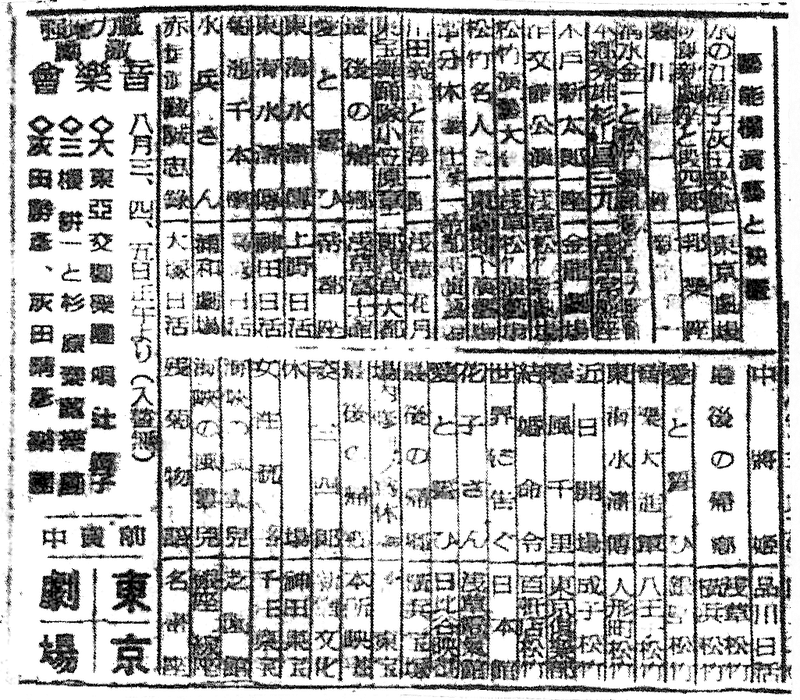

1944年2月13日の東京新聞に、海軍の慰問映画として「芸能戦線版」を製作中だという記事が出ている。

記事によれば、海軍省委嘱によるこの映画は松竹、東宝、大映、吉本、日蓄の各社が協力して制作しているという。

スタッフ及び出演者については、

原作は文芸評論家十返一氏に委嘱し、朝日映画脚本部員が脚色、東宝にいた岡田敬が演出し、サトウ・ハチローが作詞を担当している、出演者は

田中絹代、榎本健一、飯田蝶子、高勢実乗、杉狂児、アチャコ、今男、益田喜頓、小梅、霧島昇、二葉あき子、川田義雄、丸一小鉄等の海軍省指定の各界第一線がずらりと顔を揃え、出演者もほとんど報酬無しという奉仕ぶりである

とあり、顔触れを見ただけでも豪華さがわかる。

その上、前線慰問用ということで事前検閲もなく、かなり賑やかな娯楽映画になったのではないだろうか。

試写室でも爆笑が起こったという。

出演者は皆、舞台や高座、撮影の合間に駆けつけて撮影に臨んだ。

原作を引き受けた十返が川田のファンだったので、かなり川田びいきの内容だったそうだ。

俳優は、軍の命令で、どんな大スターでも自由につかえるというので、エノケン、ロッパ、益田喜頓、川田晴久など一流どころをズラリ並べた豪華版のシナリオを書いたら、海軍でも気に入った。

劇中、ボードビリアンの歌う歌詞もつくってくれというので、

「地球の上に朝が来る。

太平洋に朝が来る」ウンヌン。

というのをつくり、これを冒頭、川田晴久がギターをかかえて歌うわけである、

実は、私は川田晴久(当時は義雄)のファンだった。「如何なる星の下に」を書いていて浅草に始終いっていた高見順にすすめられて、花月劇場で、“あきれた・ぼういず”を見て以来、彼のファンであった。そして、偶然、彼と共通の知人がいて、私を紹介してくれて以来、ときどき私は彼と逢った。そこで川田ファンの私は、彼を無意識のうちに主人公にしたような恰好になったので、エノケンが文句をいったというようなこともあった。…

そして1945年1月には、やはり海軍慰問映画として制作された「勝利の日まで」が内地でも上映されている。

脚本は同じくサトウ・ハチロー、監督は成瀬巳喜男。

こちらも慰問用ということで、徳川夢声にエノケン、ロッパ、広沢虎造、エンタツ・アチャコといった贅沢な顔触れ、音楽もふんだんに盛り込まれた「演芸吹き寄せ映画」とのことだ。

こちらにも川田が出演している。

こうした慰問映画は、海を渡り、遠い戦地へ運ばれ、兵士たちを慰めていた。

どんな映画だったのか、観てみたいところだ。

【東京大空襲直後の浅草】

1944年11月から、B29が東京にも飛来、攻撃を繰り返した。

中でも被害が大きかったのが、1945(昭和20)年3月9日・10日の爆撃で、死者は10万人以上に及んだ。

東京大空襲である。

浅草では浅草寺本堂が全焼して仲見世も焼け、また六区の劇場も多くが焼失した。

あたしは、牛込二丁目あたりにいて、そこから夜空一面のこの光景を見たんだが、息も止まるかと思うほどのオドロキだった。

戦争はイヤだねえ。もう二度とゴメンだよ。そのとき、こんな大空襲の悲惨なありさまを見せられると、あァもう戦争も負けだナと思ったが、不思議に浅草だけは意気軒昂だったなァ。

被害に合った帝国館なんかをはじめとして、どんどん修理して営業を再開したんだからたいしたもんだ。

坊屋も回想しているように、浅草の復帰は早かった。

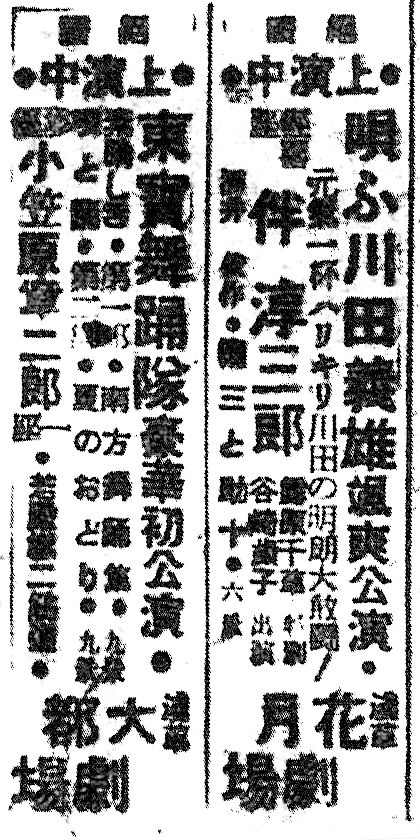

まずは新宿等の焼け残った劇場で喜劇を再開、そして六区の劇場も次々と修理、建て直して再開していった。

そしてそんな浅草に、軍需工場の工員たちをはじめ多くの人が、笑いを求めて詰めかけていた。

浅草という所には、現在、劇場の外、何んにもないと云って過言ではない。

観音様はありません(御本尊は御無事と立札はあれど)、仲見世もありません、食物屋もありません、飲物屋もありません、まったく何んにも無いのである。有るのは、白い道路と、赤い錆トタンと、黒い電信柱の焼残りと、黄色い南瓜の花ぐらいなものだ。

その浅草へ、蟻の甘きに群る如く、若き産業戦士の男女が、殺到するのである。用意のよいのは弁当持参であるが、大部分は空腹を抱えたまま、映画を見て、実演を見て、そしてまた地下鉄で苦しんで帰って行く。

この大空襲の直後あたりから、演芸娯楽の空気が変わっている。

国策を説き士気を高める「国民娯楽」たるべし、と縛られ続けていた縄がプツンと切れたように、ナンセンスで馬鹿馬鹿しいだけのアチャラカ喜劇が復活しているのだ。

空襲による直接的な被害があまりにも大きく、これ以上娯楽を抑えつけているほうがかえって逆効果であると判断されたのであろうか。

嘗ては「あちゃらか」を完全に封じられていた喜劇は最近になって当局からも「遠慮なく笑わせるように」とあべこべに激励され、わが世の春とばかり縦横無尽に漫笑を撒き散らしている

5月24・25日には山の手地域を中心とした大規模な空襲で、川田も家を焼かれている。

五月二十六日

……

荻窪駅の階段下り口で、杖をついた川田義雄君に会った。附き添つてるのは、細君らしい。彼等夫妻も焼け出されたのであつた。

劇場はなく、衣食住もままならぬどころか、四六時中空襲の恐怖、死の危険と隣り合わせの日々。

そのような状況下でも人々は娯楽を求め、芸人たちはそれに応えた。

こうなってから。実に、こうなってから、われらの滑稽芝居は、娯楽本来の姿に立ち返ることを許された。

…

ラジオへ!、街頭へ!、その他何処へでも、滑稽芝居の体当りだ。

われらは、此の時代のチンドン屋、世紀のジンタ隊であらねばならない。

…

われらの馬鹿ッ調子で、――あいつ等は馬鹿ではないのかと人々に思われる程の――突拍子もない狂躁曲で、罹災の人々に、戦う都民に、一つの微笑を贈ることが出来たら、われら死んでもいい!

古川ロッパ言うところの「チンドン屋」を、川田と坊屋もやっている。

7月、東京新聞社の後援で行われた「戦う都民激励街頭慰問」に参加しているのだ。

芸人達を数組の班に分けて、都内各地で街頭公演をやっており、川田は赤羽へ、坊屋は灰田勝彦らと上野へ赴いている。

【八月一五日、終戦】

1945年8月15日の正午、ラジオから、終戦を告げる昭和天皇の声が全国に届けられた。

日中戦争、太平洋戦争と続いた戦時下の日々が終わった。

益田はこのとき、まだ北海道で工場長をやっていた。

大沼の母のもとに白米を運んで行った帰りに、天皇陛下のお声で終戦の知らせがあったと聞きました。

私は母に一度もB29の音を聞かせずに済んだのはただ一つの親孝行であったと、胸が一杯になり、再び母のところへ引き返しました。

1945年7月14・15日には函館にも空襲があった。

疎開していなければ、益田の母や妹もこの被害にあっていたかもしれない。

川田は、この頃共に浅草花月劇場で公演していた伴淳三郎とともに、上野で玉音放送を聴いている。

三十年前の八月十五日、私は、たまたま訪ねてきていた「あきれたボーイズ」のリーダー、川田晴久とともに、上野七軒町の自宅にいた。そこへ、天皇陛下の玉音放送。私たち二人は混乱しながらも、とにかく表へ出て、馬糞の散らばる道路に正座し、「申しわけありません」とつぶやきながら皇居にむかって遥拝した。

なぜそうしなければならないのかわからなかった。が、電車道の両側にはズラッと人がならび、みな、皇居にむかって頭をさげていた。今、考えてみれば、まったくのマンガかもしれない。でも、それが、当時の日本人に共通する精神――本当の気持ちだったと思う。そして、あのときの気持ちを、今も心のすみのどこかに残している人は少なくないのではあるまいか。

終戦直前まで東京で活動していた坊屋だが、この日は横浜の日吉にいた。

そして、二十年の八月十五日の終戦を迎えるわけだが、そのときあたしは、日吉にいた。そして、つくづく思ったことは、これで日本はどんどん変っていくだろう……ってことだった。

戦後日本を舞台に、ぼういずの新しい歩みが始まる。

【参考文献】

『これはマジメな喜劇でス』坊屋三郎/博美舘出版/1990

『キートンの人生楽屋ばなし』益田喜頓/北海道新聞社/1990

『夢声戦争日記 第五巻』徳川夢声/中央公論社/1960

「文壇裏街放浪記」十返一/『別册文藝春秋』1960年9月号/文藝春秋

「特集・私と八月一五日」伴淳三郎/『月刊自由民主』1975年7月号/自由民主党

『伴淳放浪記』伴淳三郎/しなの出版/1967

東京新聞/東京新聞社

▶︎(次回2/18)戦地の芝利英

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?