強みに基づくポジティブ介入は行動結果をもたらすのか? ~418の研究レビューからわかったこと~

こんにちは、紀藤です。さて、本日もある論文をご紹介させていただきます。ご紹介の論文は「性格的強みに基づくポジティブ介入は、本当にポジティブな行動結果をもたらすのか?」というタイトルのものです。

簡単に言うと、「強みに基づくポジティブ介入」に相当すると思われる418の研究のうち、いくつの論文が信頼性や妥当性があるのか?を調査した内容となっています。

結果とすると、418の研究のうち行動結果の群間差(実験群と対照群の差)を調べたものは”29の論文、48の分析”のみだった、とのことですが、そのプロセスやその結果、残った論文のポイントを含めて興味深い内容でした。

ということで、早速みてまいりましょう!

<今回ご紹介の論文>

『性格的強いに基づくポジティブな介入は、ポジティブな行動結果を引き出すのに有効か? メタ分析レビュー』

Bates-Krakoff, Justine, Allison Parente, Robert McGrath, Tayyab Rashid, and Ryan Niemiec. (2022). “Are Character Strength-Based Positive Interventions Effective for Eliciting Positive Behavioral Outcomes? A Meta-Analytic Review.” International Journal of Wellbeing 12 (3). https://doi.org/10.5502/ijw.v12i3.2111.

30秒でわかる本論文のポイント

「強みに基づくポジティブ介入(SBPI:Strength Based Positive Interventions)」に関する研究は、その有効性を支持している。

しかしながら、これらSBPIの研究は感情や主観的幸福感というアウトカムに焦点を当てており、ポジティブな”行動結果”を引き出すための有効性についてはあまり知られていない。

本研究では、SBPIの研究のメタ分析を行った。具体的には、2020年10月までに複数のデータベースを検索した。

その結果、SBPIと考えられるものを評価した418の研究のうち、行動結果における群間差を検討したものは29の論文・48の分析のみだった。

またテスト後の効果分析によると、それらのSBPIは小~中程度の統計的な有意の効果があり、対照群との相対的な行動変化が見られた。

しかしながら、直接的な症状軽減に焦点を当てた従来のアプローチの大体としてのSBPIの支持としては、利用可能なデータはあまりにも少ない。

という内容でした。

なるほど、強みに基づいたポジティブ介入、色々盛り上がっているけど、それって感情や幸福度ばかりで、本当に「行動変化」をもたらすことができるのかい?どうなんだい、ということですね。

強みに基づくポジティブ介入とは

「強みに基づくポジティブ介入(SBPI:Strength Based Positive Interventions)」とのっけから連呼しておりますが、これは具体的にどういう意味なのでしょうか。

まず、性格的強み(Character Strengths)の基準として、ピーターソンとセリグマン(2004)がその10の基準を挙げています。

<性格的強みの10の基準>

(1)自分自身と他者の成長に貢献する

(2)道徳的に評価されるものであること

(3)その使用は他者を萎縮させないこと

(4)その反対は否定的であること

(5)認知、感情、行動の各レベルで現れるものであること

(6)他の肯定的特質とは区別されるものであること

(7)合意の範疇で具現化されるものであること

(8)天才に見られるものであること

(9)人によっては存在しないこともあること

(10)異なる文化でも望まれ、培われるものであること

(Peterson and Seligman, 2004)

そして、これらの強みを高めることを意図した介入は、個人にとって肯定的な結果(幸福感、人生満足度、自己効力感の向上など)をもたらす可能性があるとのことで「強みに基づくポジティブ介入(SBPI:Strength Based Positive Interventions)」と呼ばれています。

ちなみに、Ruch(2020)らは、一般的なSBPIと、個別的なSBPIを区別しました。それぞれ以下のような特徴を述べています。

一般的なSBPI

「感謝の気持ち」など特定の性格的強みが有益であるという仮定に基づいた強みに基づくポジティブ介入(例:好奇心・熱意・希望・感謝などが仕事満足度と関連している、などの研究)。そのため、強みの1つまたは少数の強みに焦点を当てていきます。

個人的なSBPI

強化すべき「特徴的な強み」は個人によって異なるという前提に基づいた介入です。こうしたSBPIでは通常、参加者一人ひとりに対して、強みのリストのうちどれが介入対象として有用かを特定するために、アセスメント等が行われます。(例:VIAを用いて特徴的な強みを測定する→その上で、強みを活かした活動計画を立てる、というものが代表的な流れ)

そして、本論文では前者は「ポジティブ心理学の介入(PPI:Positive Psycology Interventions)」に分類され、後者の個別の特徴的な強みに基づいた介入を「ポジティブ心理学に着想を得た強みの基づくポジティブな介入(Strength-based positive interecntions inspired by positive psycology)」とし、よりその定義を明確にしています。

研究の全体像

さて、そのような基準を絞ったところで、本論文のテーマである、SBPIのレビューの実施方法を定義しています。論文を絞り込むポイントとして、以下の3つとしました、

1)PPI全般ではなく、SBPIに限定をすること

2)ポジティブ心理学運動の影響下で生まれた文献に”限定せず”、強みの強化に焦点を当てた研究を対象としたこと

3)臨床的介入と考えられるものを検討した研究に限定されていないこと

検索の絞り込み方

そして「”強み”に関連する言葉リスト(VIA等で表される言葉)」に加えて、「療法・心理療法・治療・介入・試験」の言葉が含まれるものをかけ合わせて絞りました。また絞る上での基準は、以下の5点でした。

<論文を絞る上での基準>

(1)この文献は、査読のある英文誌に掲載されたものである。

(2) この研究には、付録Aに挙げた強みのうち少なくとも1つに焦点を当てた介入が 含まれていた。

(3) この研究には比較条件も含まれていた。無作為割り付けは必要なかった。 (4)少なくとも1つの結果指標は、感情的な経験や態度ではなく、参加者の行動の変 化を反映したものであった。これには、自己報告と独立して観察された行動の 変化の両方が含まれる。

(5)試験後における活動条件と比較条件との間の標準化平均差を少なくとも1つ算出できるような十分な統計量が報告されているか、あるいは研究著者が要求に応じて十分な統計量を提供することができた

そして、その基準で論文を絞っていくと、組み入れ候補と考えられた393件の論文のうち、最終的に「29の論文」が該当することとなりました。

研究結果

わかったこと1:ランダム化比較実験が含まれたものは「16の論文」だった

最終的に、候補となった393件のうち、316件は行動基準が含まれておらず、経験的な結果のみに依存していました。よって、最終的には16の論文まで絞られました。

その中での研究を確認したところ、介入の平均期間は8.48週間(SD=7.47、中央値 =7.00、範囲 =[2, 32])。平均サンプルサイズは229.07人(中央値 =82;範囲 =[20,2517])であり、参加者を治療群に無作為に割り付けた研究は24件でした。

わかったこと2:小さな統計的に有意な効果量が得られた

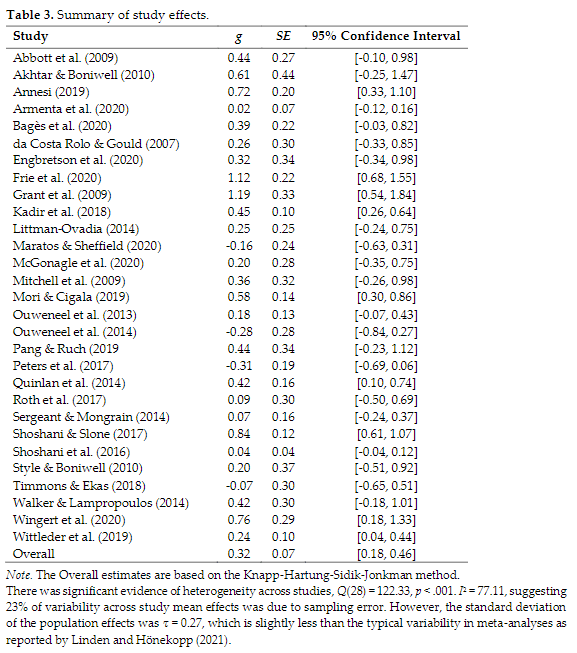

また、48の分析のうち24では、比較の総標本数が50未満でした。よって小さな標本における統計手法を活用し調査したところ、試験後において、g =0.32(効果量を表す指標 Headges'gの略で、小さなサンプルでの偏りを修正するために作られたもの), 95% CI=[0.19, 0.46], p = 0.0001という小さな統計的に有意な効果量が得られました。

わかったこと3:全体として方法論的バイアスは少なかった

最後に、絞られた29の論文に対して、「方法論的バイアス」の影響がなかったのかも調べました。ちなみに、研究におけるバイアスとは、以下のようなものがあるそうです。

<方法論的バイアスのリスクに関する定性的評価>

●「選択バイアス」:割り付け方法、参加者を実験群と対照群に割り付ける方法の系統的な違いから生じるバイアス

●「実績バイアス」:研究参加者と実験担当者の盲検化のために使用される測定法の問題から生じるバイアス

●「検出バイアス」:参加者がどの介入を受けたかについて、結果評価者の盲検化のために使用される測定法の問題から生じるバイアス

●「萎縮バイアス」:萎縮による不完全なデータの不正確な取り扱いによって生じる系統的エラーによるバイアス

●「報告バイアス」:結果データの選択的な開示から生じるバイアス

第5.1版のバイアスリスク評価ツール(論文の最後に添付あり)

これらの基準でバイアスを測定したところ、少数の論文にはバイアスリスクが見つかりましたが、概ねバイアスの影響は少ないだろう、ということが述べられていました。

まとめと個人的感想

レビュー論文をまとめる、というのがそもそも初めてでしたが、数百本の論文をある基準で絞り、そしてその内容の信頼性を確かめるには、こういうったプロセスが踏まれるのだ、、、ということが勉強になりました。

博士論文研究者が、方法論的バイアスの評価ツールを使って検証をする、など行うこともできる事も知りましたし(内容はちんぷんかんぷんでしたが汗)、第三者が改めて検証したら効果量はほぼなかった、というケースもあることを知りました。

科学は、第三者による再現性があるか、ということも一つの基準であると聞きます。もちろん、人文社会科学は、自然科学とは違うアプローチではあるものの、それでも現代の科学方法を尊重する場合、こうした手順もしっかりと踏む必要があるのだな、、、と知らない世界を見た感覚です。

わからずとも、丁寧に読んでみるのも大事なんだな、と思いました。

最後までお読み頂き、ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?