ミャンマーのティーハウス(喫茶店)文化

話す人:(T)チョウチョウソーさん

ミャンマーのヤンゴン出身 日本に難民として来日、現在は高田馬場でミャンマーレストラン「ルビー」を経営。NHK海外放送キャスター、在日ミャンマー人支援、大学教授と一緒に学生の社会活動協力、など多方面で活動

聞き手:(Y)山下 crafts of myanmar noteの管理人

山下:今日はミャンマーの喫茶店文化についてです。最近ミャンマーのコーヒーが日本でも飲めるようになってきました。スペシャリティコーヒー(品質が良く生産地が農場まで特定できるコーヒー)もあって美味しいですね。

チョーチョーソーさん:

近年になって美味しいコーヒーが生産されるようになりました。でも本当はミャンマーはお茶の国なんです。

ミャンマーのすぐ北はインドのアッサム地方、有名なお茶の産地です。そして地図の右上の中国雲南省はお茶の発祥の地と言われています。だからお茶とミャンマーはもともと近い関係。加えてミャンマーはイギリスに統治されてインドの一部として扱われていました。イギリスは紅茶の国、その影響もとても大きい。

山下:家でもお店でも飲むんですか。

チョーチョーソーさん:

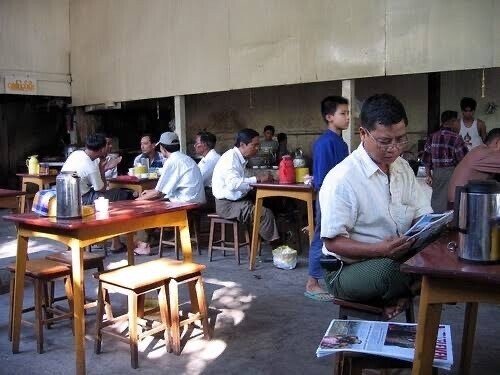

家でもティーハウス(喫茶店)でも飲みます。特に都市部では街中にティーハウスが沢山あります。生活には欠かせない。

店の中だけでなく道路にも椅子とテーブルを出してお茶を飲みながらいろいろな話をします。コーヒーも昔からありますがテーブルについて飲むのはお茶です。

山下:ティーハウスもストリート文化なんですね。

チョーチョーソーさん:低い椅子に座るので視線が低いです。そうするとリラックスするし周りも見えます。

山下:そういうティーハウスでお茶はどうやって飲むんですか。

チョーチョーソーさん:ミルクティーですね、そうでなければウーロン茶。紅茶の葉を何時間も煮つづけて注文が来たらそこからすくってミルクと砂糖を好みで加えます。食べ物もいろいろあります。モヒンガーやトーストなどもあるので朝食もティーハウスで食べます。

1990年代まではタバコを一本ずつ売っていました。一本ずつ買って喫茶店で吸っていました。

カフェには紅茶を注ぐ専門の人がいて目の前でカップに注いでくれます。その人の腕前でおいしさが決まるのでお店の人気も左右されます。だから人気のある給仕人は収入も良い。

ティーハウスには中学生くらいの子供が沢山働いています。ミャンマーには小学校を出ただけで田舎から出てきて働かなければならない人達が大勢います。そういう人はまずカフェで働きだします。そしてお茶を注ぐ専門職になって腕を上げれば収入もより多くもらえるようになります。

山下: 若年労働者の受け皿でもあるわけですね。お客さんはどういう人たちが来るのですか。

チョーチョーソーさん:カフェは休憩の場でもあるし社交の場でもあります。昔はお茶はただで時間制限もありませんでした。今も朝から会社員や商売人が集まって食事をしたり情報交換をしたり打ち合わせをしたりして、とても活気があります。以前は女性が喫茶店に入るのは良くないことでした。でも今は食べ物の種類が増えて女性も入るようになってきました。

ティーハウスに行ったら社会的な立場は無しです。いろいろな人が溜まる場所です。

山下:僕がヤンゴンに行ったときはそういう風景は見かけませんでしたがどの辺りにあるんですか。

チョーチョーソーさん:ミャンマーの旧市街には無いですね。その右上がビジネス街でそこには沢山のティーハウスがあり一日中ビジネスマンでにぎわっています。普通は旅行で行く場所ではないのですが、商業都市ヤンゴンの魅力でもあるのでぜひ行ってほしいし、そこでお茶を飲んでミャンマーの日常を感じてほしいです。

山下:次に行くときは是非行きます。そこでチョーチョーソーさんとお茶を飲みたいです。そういう日が来ることを本当に願っています。

写真:チョーチョーソーさん提供