ラグビー:トライネーションズカップ Day3

Buenas tardes. (スペイン語でこんにちは、です。)

11月14日にアルゼンチンとニュージーランドの対抗戦がシドニーのバンクウェストスタジアムで行われました。結果は400日ぶりに対戦したアルゼンチン、ロスプーマズが25-15とオールブラックス相手に今年初勝利を挙げました。最後に戦ったのが2019年W杯プール戦のアメリカでした。

今回はSANZARのスタッツページを参考にしました。

アルゼンチンはFW陣のフィジカル・運動量でオールブラックスに本来の力を発揮させなかった。オールブラックスは劣勢時の打開策を見いだせなかった。

まずスターディングメンバーですが、オールブラックスは10/31にオーストラリアに43-5で大勝した時のメンバーをベースにしてきました。

10/31の時のメンバーとの変更点は以下の通りです。

1 カール・トゥイヌクアフェ⇒ジョー・ムーディー

3 オファ・ツウンガファシ⇒ティレル・ロマックス

8 ホスキンス・ソトゥトゥ⇒オーディー・サヴェア

ホスキンス・ソトゥトゥはオーディー・サヴェアの娘の出産立ち合いによる代役でした。今回はホスキンス・ソトゥトゥは20番に回りました。

🚨 TEAM NAMING | Presenting the All Blacks 23 to take on Argentina in Sydney on Saturday.

— All Blacks (@AllBlacks) November 12, 2020

FULL STORY ➡️ https://t.co/uWUO3JsfT1#NZLvARG #TriNations pic.twitter.com/DoRf4SMYUh

アルゼンチン代表(以降、ロスプーマズと書きます)は2019年のW杯のメンバーをかなりの割合で残しつつ20歳前後のメンバーを入れてきました。初代表の選手は3人名を連ね、2人が出場しました。

12 サンティアゴ・チョコバラス(CTB, 先発/ハグアレス)

19 サンティアゴ・グロンドナ(NO8, 54分~/ハグアレス)

22 ルシオ・サンティ(CTB, 出場せず/元々セブンス代表)

¡Equipo confirmado para el debut del #PersonalTriNations! Así formará el equipo este sábado ante @allblacks. #VamosLosPumas pic.twitter.com/JLjx5me6NO

— Los Pumas (@lospumas) November 12, 2020

結果としてはアルゼンチンのフォワード陣の運動量・ディフェンスにオールブラックスのW司令塔的戦略が屈した形になりました。

試合展開としても負けパターンとして2019W杯のイングランド戦・先週のオーストラリア戦と「先にトライを決められ、ペナルティーゴールで得点を上積みされる」という形で類似しています。

ボールポゼッション(ボール所持率)から見ても前半40分はオールブラックス20:80ロスプーマズと、ほぼ完全にアルゼンチンのペースでした。後半40分は立て直しを図った効果もあり、最終的には45:55までに戻しています。

そもそもワールドカップでオールブラックスが逆転勝利しているのは2015年の南アフリカ戦(20-18,ハーフタイムで7-12)のみです。オールブラックスは実は逆転勝ちを得意とはしていません。突き放すのは得意ですが。

(2003年以前にやっているかもしれないが、wiki参照した限りでは見つからず)

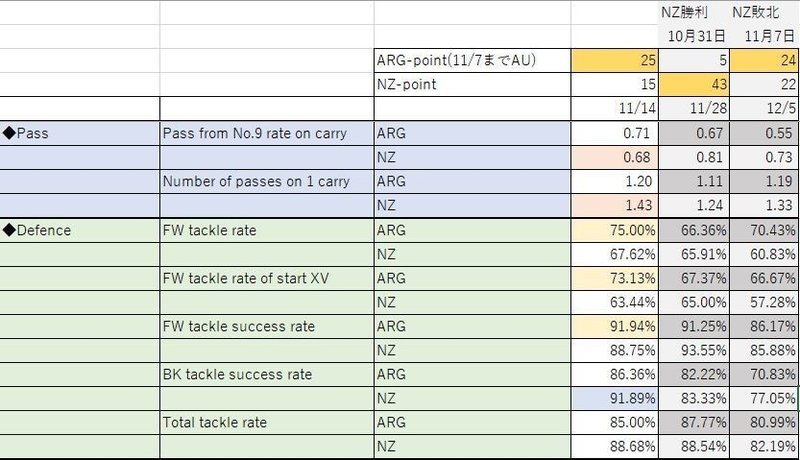

過去2戦のAU戦との比較

AU戦との大きな変化は以下のようになります。

要約すると:

オールブラックスはプレー中のキックが10/31の時と比べて減少(38⇒25)した。また、バックス陣のゲインメーターが2.42とパフォーマンスを発揮できなかった。(10/31 : 8.86、11/7 : 2.91)

ロスプーマズはワラビーズと比べてフォワード陣のタックル比率が10%ほど高かった。また、全体ボールキャリーに対するフォワード陣のキャリー比率も62%とオールブラックスさえも上回った。全体的にフォワード陣の運動量が非常に高かった。

◆パスとディフェンス

※読み方

Pass from No.9 rate on carry : 全体のキャリーのうち、スクラムハーフから受けたボールの割合

Number of passes on 1 carry : 1回のキャリー当たりで何回パスしたか。少ないほどパスせず自分でボールを持ってぶつかりに行く傾向があると仮定

FW tackle rate : 全体のタックルのうち、フォワード(No.1~8)のタックル割合

BK tackle rate : 全体のタックルのうち、バックス(No.9~15)のタックル割合

縦列の右側の2本がワラビーズVSオールブラックスの時のスコアです。

オールブラックスの傾向の変化として、2つの要素があります。

●スクラムハーフからのパスの割合が減っている+全体のパス回数が増えている

●バックス陣のディフェンス・・・タックル成功率が92%と非常に高い

また、ロスプーマズはワラビーズとの違いが1つあります。

●フォワード陣のタックル割合が75%と高く、オールブラックス・ワラビーズと比べても10%程度高い。ディフェンスでのフォワード陣の参加率が非常に高い。マルコス・クレイマーに至っては28回タックルしている。

※T=タックル、MT=ミスタックル、TW=ターンオーバー(ボールを奪取)

マイケル・フーパーが6人いた状態だったと言えます。

数字には表れていませんが、ロスプーマズのディフェンスの位置取りもオールブラックスのパスラインを意識してパスコースを塞ぎ誘導するかのような場所取りをしているシーンをたびたび見かけました。

これではオールブラックスも攻撃通らないという気はしますね。

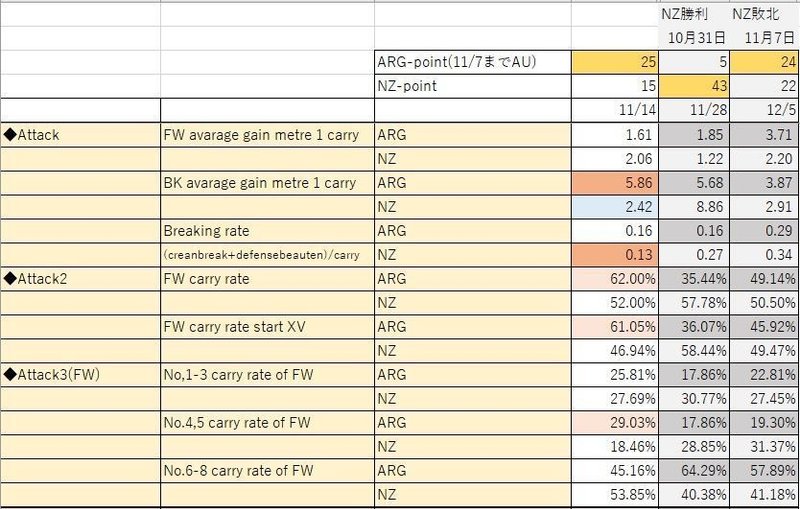

◆アタック

※読み方

Average gain metre 1 carry : 1回のキャリーでどれだけ前に進んだか

Breaking rate (クリーンブレイク+ディフェンス突破数)/キャリー数 : 1回のキャリーでどれだけディフェンスを突破できるか・相手がいない状態で走れるかの割合。1を超えているとその人にボールを持たせると必ず1回はディフェンスを突破されるということなのでかなり攻撃力の高い選手(もしくはディフェンスが甘いか)と仮定できる。

FW carry rate : 全体のキャリー数に対するFW陣のキャリーの割合。Attack3ではFWの中でさらに細かく割合を見ています。

攻撃面に目を転じてみると、ここでもオールブラックスの苦戦の形跡が窺えます。

●バックス陣の平均ゲインメーター:8.86⇒2.91⇒2.42

●Breaking rate:0.34⇒0.27⇒0.13

今まで10回ボールをキャリーすれば3回ディフェンスを突破できたのが1回しか突破できなくなっている。そしてその結果、ゲインメーターも伸びてきませんでした。

今回、モウンガのキックの調子が絶好調を10として5-6位だったので、アンストラクチャーからの攻撃が上手くいかなかったのも痛手でした。これに加えて、10/31にキックプレイの一翼を担っていたジョーディー・バレットが厳しいマークに遭ったのも攻撃の幅を狭めるきっかけになりました。

●プレー中のキック内訳(10/31⇒11/14)

アーロン・スミス 6⇒3

リッチー・モウンガ 14⇒12

ジョーディー・バレット(50分交代) 6⇒2

ボーデン・バレット 5⇒7

オールブラックス全体 38⇒25

ロスプーマズは攻撃面でもワラビーズと違うスタイルを打ち出してきました。ボールの全体キャリーの60%をフォワード陣に持たせました。ディフェンスでタックル全体の75%をフォワード陣がやっているにもかかわらず、です。

また、フォワード陣のゲインメーターも1.6mと低いです。これはオールブラックスのディフェンスが機能しているという事でもあるのですが「ペナルティーゴールで得点を積み重ねるために」フォワード陣でボールを運び相手のペナルティーを誘発する意図もあったのではないでしょうか。2019W杯以前のウェールズもそんな感じの戦い方でしたね。また、前半20分程度でフォワード陣のフィジカルがNZよりARGが上回っていることは明らかだったのでこれも上記の戦い方を可能にしたと思います。

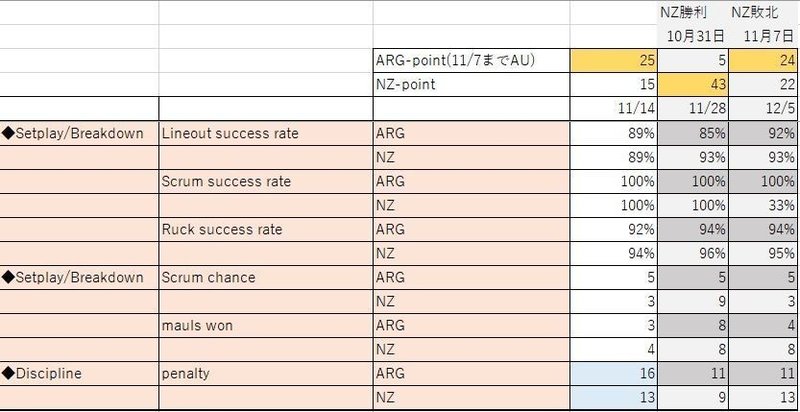

◆セットプレー

セットプレーについて目を向けると、AU戦との違いは2つほど見られました。

●モール勝利回数が8⇒4と減少

●ペナルティが13と多い。ただしロスプーマズは16ある。

ラインアウト自体はオールブラックスは17回やっていますがモールに持ち込んだのは4回のみで、ワラビーズ戦と比べて半減しています。機会数も考慮すると1/4位です。これもまた、ロスプーマズのFW陣の強さを裏付けています。

ペナルティについては、オールブラックスがペナルティを活かしきれず、ミス(トライ目前での落球・取り損ねが2回。これが決まっていたら14点上積みできていたかも。)もあって得点に繋げられませんでした。ロスプーマズは前半に先にトライを決められていた分、無理にトライを取りに行かずペナルティーキックを着実に点を積み重ねることができていました。

劣勢時にオールブラックスは戦い方を切り替えるべきか

今回のオールブラックスの負け方は2019年W杯のイングランド戦に近い負け方だったのではと思います。

逆に言えば現状のオールブラックスに対して「攻略法が確立されてきている」状況だと言えそうです。これをいかに克服するかです。

2021年頃までは構想の実現のための試行錯誤として勝率のあまり良くないシーズンが続くと思います。そしてこの間にFW陣のフィジカル面が強化され、若いBK陣のレベルが上がっていけば悲観する必要はないでしょう。2021年にはTrans-Tasman大会・・・オーストラリアのチームと交流戦が行われるのでフィジカルのレベルアップを測るベンチマークの機会も多いはずです。

FW陣とBK陣の強化とは別にオールブラックスの弱点は、ペナルティーキックを積極的に採れない所にあると考えます。これがFW陣が劣勢になったとしても戦い方を変えられず逆転がしにくい現状を作り出しています。

前半20分程度でFWのフィジカル面で劣勢に立っていると判断した場合ペナルティーゴールで得点を上積みする戦い方に変える判断ができるようになるとオールブラックスはただでさえ強いのがさらに強くなる気がします。

ゴールキッカーに関してはダミアン・マッケンジー(~45m)。起用するならFB)、ジョーディー・バレット(50m前後)で切り分けできると思います。今のメンバーでの起用法としては机上の理論になりますが下記のイメージです。

10 リッチー・モウンガ(SO)→ダミアン・マッケンジー(FB)

15 ボーデン・バレット(FB)→(SO)

ある意味、バックス陣で鍵を握っているのはリッチー・モウンガだけではなくダミアン・マッケンジーやジョーディー・バレットが司令塔的スキルを2023年までに身に着けられるかどうかにかかっているのかもしれません。

◆参考1:2011年・2015年W杯のポイントランキング

2011年・2015年のW杯優勝時に優秀なゴールキッカーはいたのか?というとYESです。

2011年の場合はSOがアーロン・クルーデン、キック担当がピリ・ウィプー(9番)でした。ダン・カーターは欠場していました。成功率はともかくピリ・ウィプーがペナルティーゴール数(11GOAL)で1位に立っています。

2015年はダン・カーターが全面的にゴールキックを担いました。この時は2011年以上にトライが取れるチームだったのでコンバーションゴールが非常に多くなっています。(コンバーションゴールは23。ペナルティーキックは10GOAL) 準決勝での南アフリカ戦で46分にダン・カーターがドロップゴールを決めたことで前半7-12で負けていた所を20-18で逆転しています。

2019年のリッチー・モウンガですが、コンバーションゴールは20取っていますが、ペナルティゴールは3GOALにとどまっています。ここがオールブラックスの弱点と言われる所以です。

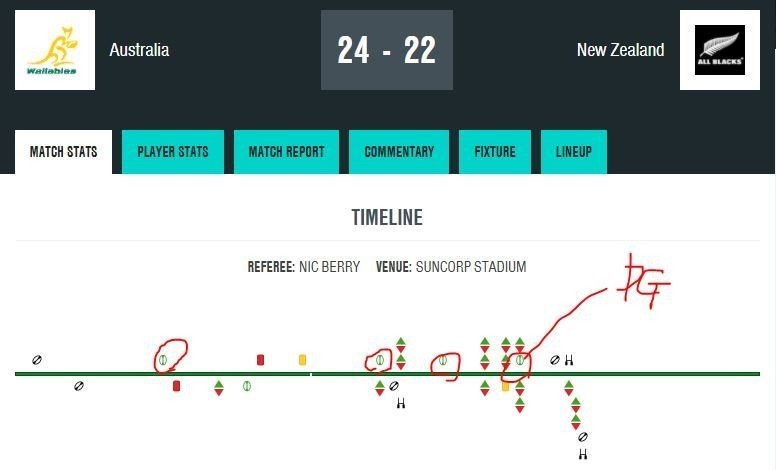

◆参考2:2019年W杯・2020年トライネーションズカップ敗戦

2019年W杯 VSイングランド戦

PenaltyGoalで40分・50分・63分・69分と12点上積みされている。

オールブラックス側は57分のトライがやっと。ペナルティーゴールに至っては得られていない。(57分のトライまでにペナルティーゴールを得るチャンスは何回あったか?)

奪われたトライは1。

2020年 VSワラビーズ戦(緑線の下側がオールブラックス)

赤丸で囲った部分がペナルティーゴール。40-65分の間に3回決められている。ここで17点取られている。

奪われたトライは2。

2020年 VSロスプーマズ戦(緑線の上側がオールブラックス)

53分のサム・ケインのトライまでに既に4回ペナルティゴールを決められている。延べ19点。

奪われたトライは1。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?