ラグビー:トライネーションズカップ Day1

※ブレディスローカップ Day3を兼ねています。

G'day! オーストラリアの昔のカジュアルな挨拶方法らしいですね。10月31日にオーストラリアとニュージーランドの対抗戦の3試合目兼トライネーションズカップ初戦がシドニーのANZスタジアムで行われました。結果はピースがハマったオールブラックスが43-5とオーストラリアを突き放しました。この得点差は1996年のものを超えて史上最大となります。

(ただ、この3年後の1999年のW杯はオーストラリアが優勝しています。この再現になると面白いですね)

ラグビーリパブリックさんがまたも試合終了後すぐ記事にしてくれていました。仕事速い。

https://rugby-rp.com/2020/10/31/nations/55987

ワラビーズの結果+選手ごとのスタッツを基に記事を書いていきます。

オールブラックスはSOリッチー・モウンガが覚醒。ワラビーズは若手の活躍は目覚ましかったが司令塔不在での苦しい戦いを強いられた。

オールブラックスは先発メンバーを3人入れ替えました。

1 ジョー・ムーディー⇒カール・トゥイヌクアフェ

5 トゥポゥ・ヴァアイ⇒サム・ホワイトロック

8 オーディー・サヴェア⇒ホスキンス・ソトゥトゥ

頭蓋骨ダメージテストをパスできなかったジョー・ムーディーに代わり、カール・トゥイヌクアフェが先発しました。また、サム・ホワイトロックがトゥポゥ・ヴァアイに代わり復帰しました。オーディー・サヴェアは妻の出産に立ち会うため休暇を取り、その代わりにホスキンス・ソトゥトゥが先発しました。

サム・ホワイトロックに関してはあまり攻撃に参加しなかった第1戦と比較して積極的にキャリー・ディフェンスに参加するようになっていました。

一方でワラビーズはバックス陣の再編成を余儀なくされました。

3 タニエラ・トゥポウ⇒アラン・アラアラトア

10 ジェームズ・オコナー⇒ノア・ロレシオ

12 マット・トゥームア⇒イラエ・シモーネ

13 ハンター・パイサミ⇒ジョーダン・ペタイア

15 トム・バンクス⇒デイン・ハイレットペティ

ジェームズ・オコナーは膝の怪我で欠場、マット・トゥームアは第2戦で脇腹を痛めた影響で今年は絶望的になっています。(チームには帯同を続けています) その結果、10番と12番を初代表となる2人に任せる形になりました。ただブレディスローカップが懸かった大一番は彼らにとっては仕事はある程度したものの、荷が重すぎたように思います。

2戦目と3戦目の変化

ここから2戦目と3戦目の変化を見ていきます。

要約すると:

ワラビーズは2戦目の課題に対しては改善が見られた。キャリー数において、バックス陣の割合が高まった。

オールブラックスはパス回収を最小限に抑えキックを活かしたトライが増えた。(キック回数 : 24→38)

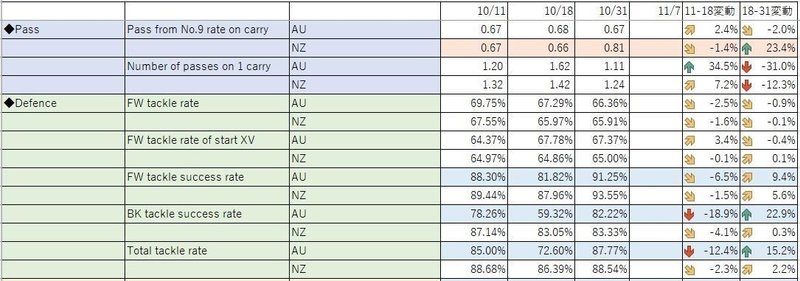

◆パスとディフェンス

※読み方

Pass from No.9 rate on carry : 全体のキャリーのうち、スクラムハーフから受けたボールの割合

Number of passes on 1 carry : 1回のキャリー当たりで何回パスしたか。少ないほどパスせず自分でボールを持ってぶつかりに行く傾向があると仮定

FW tackle rate : 全体のタックルのうち、フォワード(No.1~8)のタックル割合

BK tackle rate : 全体のタックルのうち、バックス(No.9~15)のタックル割合

パス・守備面ではNZのSH(スクラムハーフ)からのパスが増えています。AUの場合は、守備面でタックル成功率が全面的に改善されました。

また、両チームともパス1回あたりのキャリー数が大幅に減少しています。

ワラビーズは第1戦・第2戦の反省を踏まえ、タックルの成功率を高める+パスよりもキャリーを重視した攻撃というテーマを打ち出し実現させました。一方でオールブラックスはスクラムハーフ以外のパスを最小限に減らすという動きをしてきました。これはKick in play の数が1.5倍になっているようにコンテストキック・ボックスキック(相手の防御ラインの後ろに落とし自チームがこれを拾うことを目的としたキック)が増えていることが大きいと思われます。

典型的な動きが9→10or15(リッチー・モウンガorボーデン・バレットがキック)→WTB(ジョーディー・バレットorケイレブ・クラーク+10と15のどちらか)が拾って大きくメーターゲイン&トライという得点方程式でしょうか。

たまたまわかりやすい動画&解説があったのでリンクを共有します。

オールブラックスはボックスキックの陣形を取り、ワラビーズはそれにリアクションして、サイドライン側に寄らざるを得ない。それを逆手に取り、10から14へ一気にオープンスペースへキックパス。ラグビーのスペースの構造を理解している証拠です。 #JEK @daviesGDD pic.twitter.com/1RuBSPl2kY

— Japan Elite Kicking 🇯🇵 #JEK (@JekOfficial) November 2, 2020

恐らくこの動きは2023W杯(そう、ボーデン・バレットが33歳になる年)までは頻繁にみられるでしょうから、他チームはこれを意識したバックスのディフェンスの立ち回りが必要になると思います。

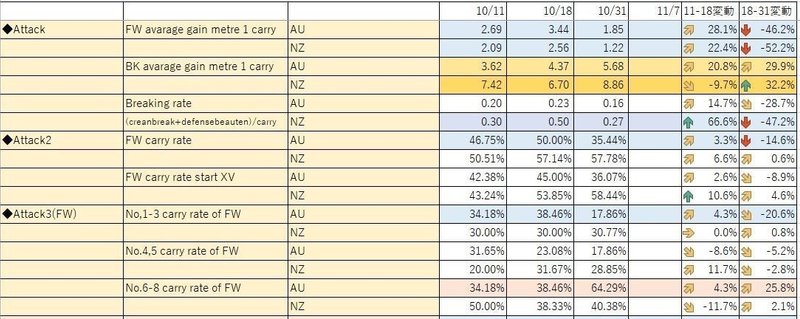

◆アタック

※読み方

Average gain metre 1 carry : 1回のキャリーでどれだけ前に進んだか

Breaking rate (クリーンブレイク+ディフェンス突破数)/キャリー数 : 1回のキャリーでどれだけディフェンスを突破できるか・相手がいない状態で走れるかの割合。1を超えているとその人にボールを持たせると必ず1回はディフェンスを突破されるということなのでかなり攻撃力の高い選手(もしくはディフェンスが甘いか)と仮定できる。

FW carry rate : 全体のキャリー数に対するFW陣のキャリーの割合。Attack3ではFWの中でさらに細かく割合を見ています。

攻撃ですが、第2戦に引き続き単純にボールのキャリーを中心に見てみました。

オールブラックスが攻撃スタイルをキックを多用する形に切り替えたようにワラビーズも攻撃スタイルを変えてきました。第1戦・第2戦ではFWの1-3番がタニエラ・トゥポウを筆頭に積極的に攻撃に参加していましたが第3戦ではどちらかというと防御のタックル側を重視した立ち回りを見せています。

トゥポウは攻撃型、アラアアトアは防御ができる、というように使い分けられそうです。

数字で見ても先発のタックル数が10⇒10⇒23と第3戦で倍増しています。

その分、攻撃はFWでもバックロー(6~8番)、BK側の出番が増えています。

そしてそれはBK陣の平均メーターゲインを上げる結果になっています。

■ワラビーズBK陣平均ゲインメーター[m]

11 マリカ・コロインベテ 7→7.33→6.5

12 マット・トゥームア(第1,2戦) 1.29→0.5

12 イラエ・シモーネ(第3戦) 12.5

13 ハンター・パイサミ 2→5→4.8

13 ジョーダン・ペタイア(第2,3戦) 4.57→9.43

14 フィリポ・ダウングヌ 9.86→6.18→8

15 トム・バンクス(第1,2戦) 3.4→3

15 デイン・ハイレットペティ(第3戦) 5.17

トライにはなかなか繋がっていませんが、これはどちらかというとゴール手前で反則(ノットリリースボール)を取られる・オフロードパスのミスによる要素の方が強いのでBK陣が走りやすい環境を作る目的は達成できています。

因みにNZの場合は下記のようになります。

■オールブラックスBK陣平均ゲインメーター[m]

9 アーロン・スミス 13.5→4→1

10 リッチー・モウンガ 4.67→0.75→18.2

11 ケイレブ・クラーク 14→17.3→4.38

12 ジャック・グッドヒュー 0.83→3.25→5.6

13 リーコ・イオアネ(第1戦・第3戦) 16→23.5

13 アントン・レイナートブラウン 0→3→5.8

14 ジョーディー・バレット 9.86→1.5→11.5

15 ボーデン・バレット(第2戦・第3戦) 9.27→1.5

15 ダミアン・マッケンジー(第1戦・第2戦) 3.86→15

2019年W杯でオールブラックスはだれでもトライを取れると称されましたがその通りという印象でした。大きくメートルを稼ぐ選手が特定の選手に集中せずマークの強弱で変わっていることが分かります。

第1戦で幻のトライをやらかしてしまったリーコ・イオアネ選手も第3戦ではきちんとトライを決められています。個人的に23番としての起用は興味深いと思いました。

途中からWTBで入る形でジョーディー・バレットをFBに回せるので、爆発力を上げたい意図があるときに使えるスターティングメンバーかと思います。ディフェンスを重視する・逃げ切りたい時は23番は足が速くディフェンスのカバーができるダミアン・マッケンジーの方が多く採用されそうです。

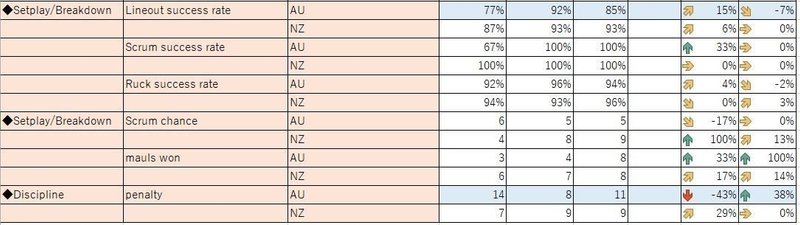

◆セットプレー

セットプレーについては大きく変化はありませんでした。

3戦をトータルで見てみるとラインアウト・ペナルティの2つの数値において、オールブラックスの方が安定していることが分かります。

ここに、オールブラックスの「基本的なプレーでミスをしない」強みがワラビーズに差をつけていることが窺えます。

トライ目前の敵陣22mエリアでオールブラックスはノットリリースボールをめったに出さないことからも、いかなる状況下でも基本的なプレーを徹底してやることがまず重要なのでしょう。

◆キックについて

キックについては、第1戦から第3戦をトータルで見ると下記のように推移しています。

ワラビーズ:24→20→24

オールブラックス:31→24→38

恐らくオールブラックスは第1戦で上手くいかなかったキックプレーを第3戦で成功させたのではないかと思います。第1戦はボーデン・バレットが大事を取って欠場したことでキックを取り込んだプレーに乱れが出ました。(ダミアン・マッケンジーも勿論優秀な選手なのですがボーデン・バレットほど司令塔的スキル・広い視野はまだ持ち得ていない。ただしゴールキックの安定度はダミアンの方が高い)

彼がいるオールブラックスといないオールブラックスでゲームの進み方が明らかに違うのでバックス陣はまだまだボーデン・バレットを軸に回っていくと思われます。

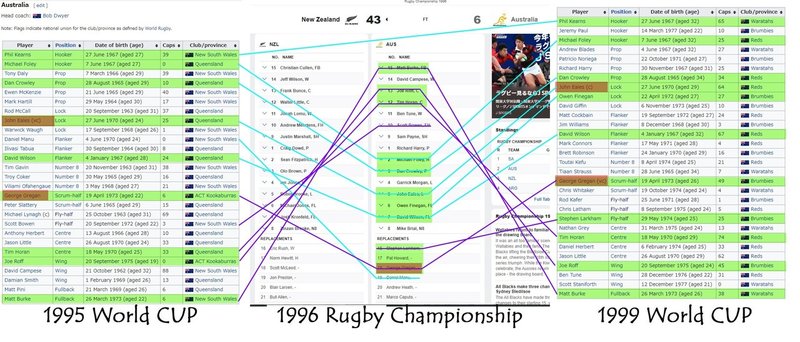

1996年と1999年の再現はあるか

前回の最大点差は1996年の43-6でした。ただし、その次の1999年のワールドカップの時にはオーストラリアが優勝しています。(これが最後の優勝にもなっています)

当時の1995-1996-1999年の代表スコッドの変遷をちょっと見てみました。

年間の国際試合数は1995-1999年で平均10試合と、現代と大きくは変わっていません。選手のメンバーの変遷は1995-1999で通して参加しているのはわずか10人と全体の3割ほどです。更に40CAPほど積み上げられている選手(=常に代表に選ばれた選手)はジョン・イールズ(LO)、デビッド・ウィルソン(FL)、ジョージ・グレガン(SH)、ティム・ホーラン(Wing,Centre)、ジョー・ロフ(Wing)、マット・ブルケ(FB)の6人に絞られます。

故に2021年頃までは大体見通せますが2023年のW杯に関していえば現時点では何とも言えなさそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?