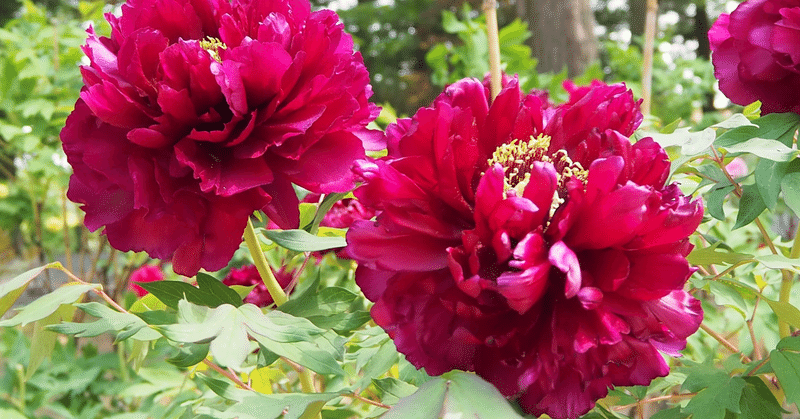

牡丹

ドーナツ型の家の中庭には冬と春に牡丹が咲き誇る、夏と秋には葵が咲く。この家で「人間」は3人しかいない、お嬢さんと頭(かしら)と……

「葵!朝だよ、起きて!」

声とカーテンを開ける音、それから鋭い光が広る。あまりの眩しさに、一瞬顔をしかめた。

「……おはよ」

ベッドから上半身を起こす。出た声は思った以上に掠れて、ぼんやりとしたものだ。

深い眠りから醒めたばかりの脳は完全には覚醒してないらしい。前後に揺れる頭をどうにか窓の外へ向ける。

思っていたよりも日の位置は高かった。

「おはよう、昨日は何時まで起きてたの?」

晴天の空の元、華やかに咲き誇る牡丹の赤、紅。

それらが、蒼に映える。

「んー?……3時?」

「何でそんな時間まで起きてるのよ、先に戻るから二度寝しないでね」

「はーい」

呆れた様子のお嬢さんが、小言を言って部屋から出ていく。

パタパタというスリッパの音を聞きながら、体を伸ばした。お嬢さんが起きているのに、いつまでも惰眠を貪ってはいけない。

欠伸を噛みしめて、素足を冷えた絨毯に降ろす。布団で温まった体温が床に奪われていく。

毎日の事だけど、こればっかりはちょっと煩わしい。あと1ヶ月もしたら暖かくなるだろか?

箪笥から今日着るものを選んで、居間に向かう。

この家は個人の部屋を除いてフローリングだ、 一歩踏み出すごとに冷たさが下からせりあがってくる。

やっぱりルームシューズを買った方が良いだろうか?でも、汚してしまう事があるからな。

汚れをお嬢さんに気付かれた時の言い訳を考えると面倒くささが勝ってしまって未だに買っていないのだ。

今年こそはと考えながら、リビングへ続く扉を開けた。

ふわりとした暖気と人の話し声。物が動く音。

「おはようございます」

「よぉ、おそよーさん。10時は過ぎてるからお早くはないなぁ」

笑いながら煙管を呑む頭が振り向いた。手に持っているのは派手ではないが豪奢な煙管だ。

柄には葵の柄が、雁首には牡丹があしらわれている。一度手にとって見せて貰った時は、余りの精緻さにまじまじと見てしまった者だ。

「あはは、すいません」

「まぁ、昨日も遅くなっちまったからな、疲れは少しは取れたか?」

「おかげさまで、今日も元気ですよ」

お嬢さんが台所で使用人と話していることを確認する。

頭の向かいの椅子を引いて座って、声を小さくした。

「昨日の者は、使える所はバラして競りにかけました、使えないところはミンチにして10か所に分けて山に埋めてあります」

煙管から登る灰がかった煙が宙で弧を描く。

昨日の事を考えているのか、報告を聴きながら頷いている。

「あぁ、わかった。すまないな、お前を巻き込んでしまって。本当は、お前も、あの子と同じように俺の仕事にはかかわらせないようにしたかったのにな。俺が不甲斐ないばかりに巻き込んでしまった。すまないな。今日はゆっくり休めよ」

ため息と一緒に吐き出された煙は一瞬周りを白くして、部屋に溶けていった。

頭はお嬢さんを大切にしている。自分が一体何をして生計を立てているのかを知られたくない程に。

そして、お嬢さんと同じくらいに大切に思われている。本当は頭の仕事に関わらせたくないようだけど、この仕事は苦ではないし、お嬢さんと頭のためになるなら、どんな仕事だってやりたい位だ。

「頭、自分は後悔なんてしていませんし、する予定もありません」

頭はこちらの顔を見ながら少し笑って、それから外を見た。

窓の外、庭では牡丹が咲き乱れている。

煙管から灰を落として、ため息を吐く。小さな声で、頑固者めと呟いていた。

「まぁ、あれだ、茶でも飲むか、辛気臭くていけねぇな」

そう言って座っていた座布団から立ち上がる。

「淹れますよ」

慌てて、腰を浮かすが立ち上がることはなかった。

「年寄りの趣味を取るんじゃねぇよ」

カラカラと笑いながら台所へ行く、この家にはお嬢さんと頭、自分以外に人はいない。

使用人は5人居るが全員アンドロイドだ。

台所からはやかんに水を入れる音と頭とお嬢さんの話し声が聞こえる。

「じいちゃん、今日は何時ごろ帰れそうなの?」

「よくわかんねぇが、まぁ、9時には帰ってこれるだろうよ、飯は先に食っておけよ」

「はーい」

そんな頭とお嬢さんの会話を聞きながら穏やかに微笑む使用人達。

穏やかな朝、温かい空間。ずっとこうであれば良いのにと仕事の翌日は特に思う。

頭とお嬢さんの会話を聞きながら、ぼうと窓の外に目をやった。

外には紅、紫、白の牡丹が咲き乱れている。中でも際立って美しいのが紅の牡丹。この家は牡丹と葵の中庭を囲う形になっており、中庭に面している部屋からは基本的にどの部屋からも牡丹が見られるようになっている。

庭をただ眺めていると「待たせたな」と言ってお茶を持ってきてくださった。

頭が近づいてきたことに気づかなかったのは、まだ眠気が頭に残っているせいか、それとも警戒する必要もないほぼ安心しているのか。

できれば、後者であることを望んでいる。

「ありがとうございます。いただきます」

暖かい緑茶を飲んでいると、お嬢さんが最中を持ってきてくれた。3人で話しながらお茶を飲む。

居間の窓から中庭を経て直線上に玄関の様子が見える窓がある。いくつかの影が動いた。最初は使用人達かと思ったがいつかの影の元に走っていく影がある。

あの影は対侵入者用の戦闘機体だ。5体の戦闘機体が侵入者と接触するが、すぐに足元から崩れ落ちるのが見えた。

これは、手練れだな。

「すいません、お手洗い行ってきますね」

お嬢さんに悟られないようにいつもの調子で声を掛けて居間を出る。

居間を出て少し歩いたところに防火扉を下すスイッチがある。それを使って玄関から居間に続く廊下を全て塞いだ。

素早く、しかし静かに、扉が落ちる。重厚な扉がしばらくは侵入者を足止めしてくれるだろう。

足止めしている内に、こちらから彼らを迎えに行かなければいけない。

廊下から玄関へと続く隠し通路を使って玄関に行く。

この隠し通路は中庭の下を通っていて、気づかれるかとはまずない。動いた影から侵入者はおそらく5人、できるだけ流れる血は少なくしたいのだが、それは相手次第だ。

物心ついた頃から頭とお嬢さんと3人で暮らしてきた。たまに、頭の部下の人やご友人が訪れることがあったが、学校に行っていたとき以外あまり人とは関わらないで暮らしてきた。

お嬢さんは学校に行っていなかったと思う。というより、お嬢さんが外に出た所を見たことがない。いつも家の中で誰かの帰りを待っていた。

それを特段おかしなこととは思っていなかったし、お嬢さんは特別な存在だから当然だとも思っていた。

頭とお嬢さんと自分。それが家族であり、守るべきものなのだと、いつからだったかずっと思っている。

以前、自分の出生について頭に聞いたことがある。その時、頭は少し困ったような顔をしていた。

『家の前に籠に入れられていたんだよ。お前とお前をくるんだ着物一着、それと葵の葉、それしかねぇ。赤ん坊だったからな、ずっと泣いてたんだ。まぁ、こんな家だ。2人で暮らすには広すぎる。』

でも、お嬢さんの出自は知らない。頭の口振りからはきっとお嬢さんの方が先にここにいたのだろう。けれど、お嬢さんについて頭が話した事はほぼない。

「どちら様ですか?」

中庭の下の通路を使い足音を立てないように近づいた。

突然下りた防火扉に侵入がばれたと分かったのだろう。どこかの特高部隊のようなサイボーグスーツが2人、防弾チョッキを着たのが3人が銃を構えていた。

彼らの後ろにはロングコートの着たのが1人。

1人見落としていたか。ロングコートの奴が口を開く。

「あら、お出迎えありがとうね、坊や。私たちは引き取りに来たのよ」

「何を、ですか?」

「peony-6059、いるわよね」

「そんなモノは知りません」

「あら、じゃあ、わかりやすく。この家にいる娘さんを引き取りに来ました。今、どこにいるのかしら?」

「あなた達にお渡しするような人はいませんよ」

難しいことはよく分からない。学校に通っていた時もそうだった。

でも、頭はそれで良いといっていた。大切なことを間違わなければそれで良いと。

今、大切で重要なこと。それは分かる。

目の前にいる奴らは敵だ。敵は倒さないといけない。この家を守るために、お嬢さんを守るために。

ポケットに入れていたナイフを構える。話を長引かせても事態は悪化しても好転はしない。

なら、より早く解決するに越したことはない。

こちらの様子を見ていたロングコートの奴は大きく溜息を吐いた。

「そう、交渉の余地なしね。それなら私の出番はないわ。バイバイ、坊や」

そう言って、当然のように部下に指示を出す。

「あなた達はちゃんとpeony-6059を回収してきて下さいね。あと、そこの坊やの頭も回収して、ボディはいらないわ。それ以外は全員殺しなさい。どうせいるのなんて中流ヤクザの頭だけなんだから」

言い終わると当然のように玄関から外へ出て行った。

追いかけて生け捕りにしたいところだが、玄関前を残された5人が塞ぐように立っている。

玄関の扉が閉まると5人が銃を構えた。顔を露出している奴はニヤニヤを下品に笑っている。

「なぁ、坊や大人しくナイフを床に捨ててくれ。そしたら怖い思いをしなくて済むからよぉ」

どうやらあいつらの中ではこの家のものは簡単に倒せるという認識らしい。

今の内にぬか喜びに浸っていろ。

サイボーグスーツは倒すのに時間がかかる。まずは防弾チョッキの奴らから。

ナイフをもう1本ポケットから取り出した。それが合図となって5人が銃の引き金を引く。

だが、遅い。右に移動、一番近くにいる奴の頸動脈を一突き、次、サイボーグスーツは防御に強くなっているが機動力は低い。

サイボーグスーツの足元に入って防弾チョッキの2人目の喉を掻き切る。もうナイフは使い物にならない。銃を奪って、サイボーグスーツの2人のうち頭部が守られていないタイプの奴の頭を狙って引き金を引く。

あと2人。崩れ落ちるサイボーグスーツを盾にして防弾チョッキの奴を撃つ。残るはもう1人のサイボーグスーツ。周りを全員殺されても慌てるそぶりはない。ただ銃の標準を合わせている。そいつと一定の距離を取りつつ倒した奴らを見る。血は辺り一面に広がっている。

いや、血というのは語弊がある。赤くない、白だ。それぞれの体から白い血が流れている。アンドロイドか。

「なぁ、あんた」

呼びかけに反応して少し頭部が動く。

「今すぐ、出ていけ。じゃねーとこいつらと一緒になるぞ」

ただ、銃を構え続けている。

「怖くないのか?」

「怖くはない、そもそも私に恐怖や恐れというものはインプットされていない。私がこの場で修理不可能なほど壊れたとしても同じモノは多くある。あの場所で1体しかいなかったのはpeony-6059だけだ」

トリガーに手をかけた、少し距離を取りすぎたことに気づく、次々に出される弾を避けることはできるが、距離がある分、殺すことは難しい。

左に回避、避けたがすぐに次の弾が追ってくる。

弾切れをまっても良いが、いつ弾切れになるかわからない。

もう1人いたサイボーグスーツの奴と比べて動きが速い。一旦弾が当たらないところに避難する。

ゆっくり歩いてくる、歩きが止まった。

今、身をここから出すのは危ない。失策だった。こうなることは分かってたはずなのに。だから昨日の今日でこういうことが起こるのは嫌なんだ。

自分の判断の失敗を今更言ったってしょうがない。

足元にさえもぐりこめればひざ裏を撃つことが出来る。サイボーグスーツが動く音が微かにした。

今ならもぐりこめる。そう思ったとき、別方向から銃声が聞こえた。1、2、3、3秒の間ひっきりなしに続く銃撃の音。

音が止んだら、重いものが倒れる音がする。

「おーい、葵、生きてるか?」

「頭!」

弾が当たらないところから慌てて身を出す。小銃を持った頭は部下に片づけを命じている。部下の人は粛々と清掃を始めた。

「生きてたか。戻ってくんのが遅いから心配したぞ」

汚れた床や壁が元通りになっていく。アンドロイドは回収され、ジッパーのついた袋の中に押し込まれていく。

「まぁ。あれだ。お前は洗ってこい」

頭にそう言われて自分の服を見てみると白い返り血を大量に浴びており、油染みのようなものまでできている。

「そうですね」

頭が来て気が抜けたのか、先程よりも重くなったように感じる体で立ち上がる。

防火扉はしまわれ、廊下はいつもの様相だ。空気を入れ替えるために窓を開けていること以外は毎日と変わりない風景になっている。

早くしないとシミになるなぁと思っていると、頭が少し強張った声で言った。

「なぁ、葵」

「はい、なんですか?」

「いや、なんでもねぇ。悪いな」

「はぁ」

「生き抜けよ」

「それってどういう意味ですか?」

頭の顔を見た。頭は今まで見たことがないほど悲しそうな顔をしていた。

今まで見たことがないような顔だった。けれど、それ以上、聞き出すことも出来なかった。

「頭とお嬢さんがいる間は死にたくないし、死ねません」

笑って、そういった。頭が少しでも穏やかな顔をしれ暮れたら良いなと思った。

どこか薄暗い部屋。アンドロイドのデザインサンプルが所狭しと並べられている。

「博士」

「ん~?どうした?」

「peony-6059奪還作戦は失敗に終わったようです」

「そう、じゃあ次を考えなきゃね」

「それと、もうひとつ報告が」

「何かあったの?」

「最新型のサイボーグスーツから送られていた映像を解析した結果、mallowが確認されました」

「そう、そっか、あいつも悪いことをするもんだ。先に裏切ったのはボクだけど、ボクの大事なものを2つも持ってくなんて酷い奴だなぁ」

博士と呼ばれた男はゆるりと笑った。

「peonyもmallowも無傷で捕獲してよね、ボクの大事な大事な子たちだから」

初出:2014.09.14

加筆修正:2022.08.21

SF的なものを書きたかったのだと思います。

あの時にしか書けなかった表現もあって、未熟ながら(今も未熟も未熟ですが)も精一杯書こうとしていたことを思い出しました。

今だったらどんなものが書けるだろうかと私自身にも分かりません。でも、いつかはまたSFを書いてみたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?